LTE/VoLTE 対応 モバイルネットワークノードパフォーマンステスタLandslide 進化を続けるモバイルパケットコアネットワーク

2014年9月時点の内容です

はじめに

2014年6月に、NTTドコモが日本国内のモバイル通信事業者として初めて「VoLTE(Voice over LTE)」による音声通話サービスを開始したことは、ニュースやCM等でご存知の方も多いと思います。VoLTEのサービス開始によりモバイルネットワークは新たな一歩を踏み出しましたが、M2M(Machine to Machine), IoT(Internetof Things), Connected Car等により様々なデバイスが無線通信によりネットワーク接続される時代に入り、2020年をターゲットとした次世代通信規格「5G」の研究開発もスタートするなど、モバイルネットワークの技術革新はとどまることを知りません。

本章ではモバイルネットワークの中でも、データ通信や音声通話のコアテクノロジーであるモバイルパケットコアネットワークに焦点を当て、その進化の過程と役割、さらには最新の技術動向をご紹介します。

携帯電話サービスの誕生と進化

日本では1979 年に最初の携帯電話サービス(第1 世代/1G)が開始されました。当時はアナログ方式の音声通話サービスのみでしたが、1993 年にデジタル方式(第2世代/2G)が導入されてから最大2.4kbpsのデータ通信サービスが始まりました。

携帯端末の高機能化と通信速度の高速化に伴い、音声サービスからSMS(ショートメッセージ)、インターネット接続といった今では当然のサービスが次々と開始されました。2001 年に第3 世代(3G)として登場したW-CDMA、CDMA2000 両規格の導入により、データ通信サービスの速度は大幅にスピードアップし、2006年にはデジタル方式開始時に比べ5000 倍以上の通信速度となる14.4Mbps(HSDPA 方式)を実現しました。

2010年には第3.9世代(3.9G)と位置づけられたLTE(Long Term Evolution)方式によるデータ通信サービス( 最大75Mbps)が開始され、スマートフォンの急速な普及も手伝い、動画・SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)・ゲーム等の豊富なアプリをどこでも快適に利用できるようになりました。

2014 年5月には、第4世代(4G) 規格であるLTE-Advanced (LTE-A)の要素の一つであるキャリアアグリゲーション技術を用いた最大150MbpsのサービスをKDDIが開始し、今後もさらなる高速化が予定されています。

なおLTEは、ITU(国際電気通信連合)から第4世代(4G) と呼称することが現在認められており、一部事業者はLTE=4G としています。

図1:モバイルネットワークの高速化の変遷

LTEのモバイルパケットコアネットワーク

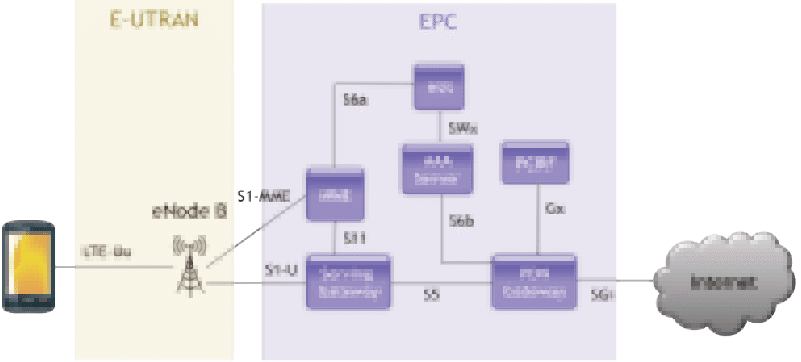

LTEでは様々な新技術が導入されていますが、特にデータや音声を取り扱うモバイルパケットコアネットワークではアーキテクチャの大きな変化がありました。図2は3G(3GPP UMTS)とLTEのネットワーク構成図です。

図2:3G、LTEの各ネットワーク構成

3G(3GPP UMTS)ネットワーク構成図

LTEネットワーク構成図

注目すべきは3Gが音声通話用の回線交換方式(Circuit Switched:CS)とデータ通信用のパケット交換方式(PacketSwitched:PS)という2つのネットワークにより構成されていたのと比べ、LTEではパケット交換方式のネットワークに統一され、すべての通信プロトコルに汎用的なIP(Internet Protocol)を用いたオールIPネットワークとなったことが挙げられます。これによりモバイルパケットコアネットワークがシンプルな構成となり、モバイル通信事業者にとってネットワークインフラの構築・運用コストの削減が可能となりました。LTEのモバイルパケットコアネットワークの心臓部はEPC(Evolved Packet Core)と呼ばれ、表1に示すようにMME、SGW、PGWの3つのノードで構成されます。

表1:EPCを構成する3つのノード

EPCは、ユーザのQoS(サービス品質)ポリシー制御と課金ルール機能を司るPCRF(Policy and Charging RulesFunction)やユーザの加入者情報を管理するHSS(Home Subscriber Server)などと連携して、LTEにおける通信サービスを提供します。LTEネットワークにアクセスしたユーザの通信手順(アタッチシーケンス)を図3に示します。

図3: LTE アタッチシーケンス

VoLTE

LTEでは当初データ通信サービスのみが提供され、音声通話サービスの際には自動的に3Gの回線交換方式(CS)ネットワークに切り替わるCSフォールバック機能が採用されました。これに対して、音声通話もLTEネットワークを使って提供するテクノロジーがVoLTE(Voice over LTE)です。SkypeやFaceTime、LINEなどのOTT(Over the Top)サービスによる音声通話とVoLTEの大きな違いはその品質です。OTT型のVoIP(Voice over IP:IP電話)サービスは他のデータ通信と同様に「ベストエフォート型」であり、ネットワークが混雑した状況では音が聞こえづらい・途切れる等、QoS(サービス品質)が低下します。

しかしVoLTEでは、3GPPでQoSクラスとして定義されている9段階のQCI (QoSClass Identifier、表2参照)のうち、音声パケットについては優先度の高いQCI値=1 を用いることで、従来の3Gの回線交換方式と同等もしくはそれ以上の高品質を常に保証することを目指しています。さらに、音声コーデックに広帯域のAMR-WBを採用することで、音声自体も高品質化されています。

表2:QC(I QoS Class Identifier)

図4はVoLTEのネットワーク構成図です。VoLTEでは音声通話をIPで取り扱うためにIMS(IP Multimedia Subsystem)を利用し、EPCと連携動作しています。IMSは一般的なVoIPと同様に呼接続シグナリングにSIP、音声にRTPの各プロトコルを用いるほか、VoLTE端末からIMSに接続する際のSIPシグナリングはIPsecにより暗号化されます。

図4:VoLTEのネットワーク構成図

モバイルパケットコアネットワーク評価テスタ「Landslide」

現在、あらゆるヒトやモノが無線通信ネットワークにつながるようになりました。まさに、モバイルネットワークは無くてはならない社会インフラであるといえます。一方で、ユーザからのサービス品質への要求は厳しさを増しており、わずかなネットワークダウンも許されない状況において、ネットワークとサービスの品質担保がますます重要になっています。

例えば、スマートフォンでのアプリケーション通信に伴いモバイルシグナリングが大量に発生する状況においても安定した確実な動作を保証するためには、実携帯端末からの呼接続シグナリングをリアルに再現し、大量のトラフィックを擬似的に発生させてネットワークノードやシステム性能を評価することが重要です。当社ではこうした試験ニーズに対応できる米国SpirentCommunications社製のモバイルパケットコアネットワーク評価テスタ「Landslide」を提供し、モバイル通信事業者並びに装置ベンダ各社にご利用いただいております。L a n d s l i d e は、L T E 、V o L T E 、3 G 、WiMAX、Wi-Fiモバイルネットワークノードに対する負荷試験機です。多数のモバイル端末、基地局、各種ネットワークノード、ネットワークホストを擬似し、コントロールプレーンとデータプレーンの双方に負荷を掛け、正常時の処理能力および過負荷状態での挙動を測定・観測します。

擬似するノードはGUI上で容易に変更できるため、モバイルネットワークノードの単体性能評価からシステム全体試験まで試験トポロジを柔軟に変更することが可能です。呼制御、QoS 試験はもちろんのこと、モバイル環境特有の移動を伴う通信などさまざまな範囲にわたる試験シナリオを提供します。さらに、3G↔LTEといった異種テクノロジー間ハンドオーバーも試験可能です。

図5:Landslide C100 アプライアンス

図6:Landslide 試験構成イメージ

モバイルパケットコアネットワークの仮想化:NFV

近年、サーバやストレージなど様々なデバイスの仮想化が進みつつあり、従来は専用ハードウェアを用意しなければ実現できなかった機能がバーチャルマシン上のアプリケーションとして利用できるようになっています。ネットワーク機器も例外ではなく、NFV(Network Functions Virtualization)として仕様検討がなされています。特にモバイルパケットコアネットワーク機器の仮想化検討はホットなトピックであり、一部ベンダからvEPC(仮想EPC)、vIMS(仮想IMS)が既にリリースされています。これらを用いれば、モバイル通信事業者は実際のトラフィック量の変動に合わせて必要なときに、必要な分だけEPCやIMSのリソースを増減させることが可能となります。

NFVが検討される背景には、ネットワーク機器への投資を最適化したいとのモバイル通信事業者のニーズがあります。モバイルトラフィックは移動を伴う性質上、場所や時間によるピーク変動の差が激しい傾向にありますが、EPCやIMSのリソースを柔軟に制御することでネットワーク機器の最適な配置が期待できます。

もう一つのニーズとして、災害発生時の対応手段としての利用にも注目が集まっており、あるエリアのネットワーク機器が被害を受けた場合でも、NFVの導入により他エリアの空いているリソースを割り当てる事で迅速に復旧させることが想定されています。

おわりに

携帯端末と異なり、モバイルパケットコアネットワークはユーザの目に触れることが無いため、通常はその変化を感じ取ることが難しいと思われます。しかし、実際には本章でご紹介したように目まぐるしいスピードで新技術が導入され、日々進化し続けています。当社の評価ソリューションがその進化の一助となり、高品質なモバイルネットワークの構築に貢献できれば大変幸いです。

筆者紹介

株式会社東陽テクニカ 情報通信システム 営業第1部 山路 洋史

1997 年に東陽テクニカ入社以来、情報通信分野の計測器の営業を担当。近年はモバイルネットワーク関連の営業・マーケティングに従事。