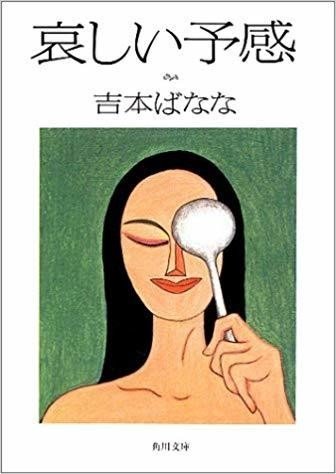

吉本ばなな『哀しい予感』によせて

高校生の頃から、私はよしもとばななさんの本が好きで、とくに「キッチン」と「哀しい予感」は何度か読み返してきた、お気に入りの本だ。今回、帰省の新幹線道中のおともに、久しぶりに「哀しい予感」を手に取った。

以前、読んだときの記憶はすでに曖昧で、残っていた印象は「主人公がおばさんの家に住む話。そして、かっこいい男の子が出てくる話」だということ。そのイメージを持ちながら、読み始めた。

次第に、主人公よりも、ゆきのに感情移入して読み進めている自分に気が付いた。主人公の弥生は19歳。そして「おば」のゆきのは30歳。ゆきのは、1人で散らかった部屋に住みながら、「これで音楽教師に見えるだろう」という風に、見た目をてきとうに取り繕い、日々をこなしている。家で、くつろいでいるときにだけ、主人公がうっとりするような自然な美しさをたたえる。1人の自由な暮らしを必死に守りながら生きていて、他者に立ち入られたくないけれど、誰かに追いかけて来てほしい。今、26歳になった私は、そんなゆきのに、共感というよりも少し憧れながら、彼女の立場に立って「哀しい予感」を読んでいた。

私も高校生や大学生だったときは、年の近い主人公の気持ちがよりわかる気がしていた。今の自分にとって、「哀しい予感」は、「主人公が」おばさんと住んで、「主人公と」かっこいい男の子が恋する話、だと少し違う気がする。「血縁の有無に関わらず、人が人を一生懸命つなぎとめて、つながり続けていく話」かな。この本の繊細さと勢いを、うまく言葉で表しきれないけれど。

自分が年を重ねるごとに、新しい楽しみ方に出会える。年を重ねながら、何度も読み返したいと思える本がある。それは、とても豊かなことだなと思った夏です。

いいなと思ったら応援しよう!