シュペルターと歩む15年記 #3

脚は仲良く半分こ!

《2005年6月~2007年2月》

前回は脚など切り刻みながら全体のプロポーション修正と

気になるディティールの確認(ダメ出し)を行いました。

今回は同じく”脚部各部品に関する製作記録まとめ”なので、

前回と、時期的にも内容的にも少し重なるところがあるのですが、

切った貼ったを含めた加工プロセスの観点から

写真と解説(回想)を載せていきます。

部品毎の説明に入る前にもう一度前回のおさらいを!

オーケー、ライトサイド!(もういいって!)

メカメカしさの源泉は言わずと知れた、スモークウォール掲載の

モーターヘッド内部構造図。

でもこれにどうやって装甲を取り付けているのか実はわかっていない(苦)

これはフィルモア帝国のサイレンというモーターヘッドをモデルにして描かれたものなのですが、シュペルターのメカに応用するとて、

”あえて永野先生の素晴らしいデザインを自分流に変更する必要はない!”

と宣言し、できるだけ設定のデザインをデッドコピーして

関節部を自作していきたいと思います。

ただし設定は前面から見たこの絵のみであり、

部品が重なってわからない部分もありますので、

結局自己流解釈を含めてスケッチし、設計図にしています。

また設計図にはキットの脚部品を拡大するための寸法メモや、ディティールを追加・変更するためのデザイン案も描いています。

ちなみに設計図の解説

設計図1

・脛(すね)とふくらはぎの拡大案(寸法入り)

・大腿部品も少しだけ考えてみる。

・膝関節は設定画から側面図を起こしている。

・股関節の正面図を書いていますが、今回は出てきません。

設計図2

・足首部品の拡大案。

ついでにヒールの底形状も

(そういえば昔怪獣図鑑といえば必ず怪獣の足跡が載っていましたね)

・アンカーの形状をあれこれ検討している。

(結構メカメカしくなったかな?)

・太腿から足首までの固定方法

これはデザインというよりも模型としての構造検討

・膝パーツ側面のディティール検討

もともとあった筋彫りの線が単調だったのでどうしようかと思案中

・ふくらはぎ下端のディティール

この図をどう活用したのか思えていないのですが、

小さい金属パーツの寸法を決めるのに使ったものだったと記憶

設計図3

・足首関節案(没)

設定画の足首の奥にフィン状のものが見えるのですが、

これで足首が動くとは思えないので、

可動できる形状をあれこれ模索したのですが結局断念。(スケッチ4へ)

・膝関節まわりの後面を想像して図案化

今見るとバッシュの腕のデザインなんかを取り入れている

・ふくらはぎの細部と脛パーツの接合構造検討

スケッチ2の脛側面のスジボリは

”こういう構造なので、あのようになっている”

と説得力を持たせるための図で模型としては再現せず

設計図4

・足首関節

板ばね支持でフレキシブルに曲がる。

前部アクチュエータはリニアレール、

後部のアクチュエータは油圧シリンダー

という各種駆動方式の複合構造としている。

脚主要部品の形状変更(2005年6月11日~2006年12月9日)

脛(すね)部品

まずは脚部拡大の基準となる脛部品

脛部品に合わせて、

その上にある大腿部品、下にある足首部品の寸法を決定しますので、

脛部品単品の左右対称性および左右の足での対称性を確保するよう、

正確に加工することが重要です。

とか言っているそばから、のこぎりでざっくりと切り分けます。

(得物はMade in USAのピラニアンソー、父親からもらったもので、

昔から使っています。)

ガレージキットの部品”初”切断体験!

バラバラになった感じはもう残骸。(痛ましくて写真には残していません)

このキット16,800円もするんですよ。

やっちゃった感ハンパないですね。もう後には戻れない。

イソップ童話の

『お兄ちゃんの方が少し大きいよ。』

などとパンを二つに分けた猫の兄弟のようなことを言っていると

いつのまにか“ずるいキツネ”に全部食べられてしまいますので、

多少の切断線のずれは気にしない(事にします)。

きっとうまくいくでしょう。うん!

足首

もう慣れた。切断は怖くない!前後にぶち切って伸ばします。

それより重要な課題は、3点接地の”ドタ足”の解消

横から見ると、まるで習字の”元”旦

いや元の字のほうが、接地部が2か所なのでマシか!

どこかで見た形だと引っ掛かっていたけど、モーリス・ラクロアのマーク

(いやこっちのほうがマイナーでしょう。)

この時計はどうもデザインが好きではない。

いやマークが嫌いなのでそう思えるのか?

そもそもマークがシュペルターの足っぽいという風評被害?

足首は3㎜前後に延長と同時にヒールを2㎜嵩上げ

アンカーの基部を上下幅詰めして小型化

嵩上げした分、足底を縁取るようにエポキシパテを盛り、

同時にディティールアップ

大腿部品

プラ板を貼って、下端を1㎜拡大

ついでに少し左右にはみ出し気味に貼ったプラ板をガイドにしてポリパテで

下端周りをボリュームアップ。

膝の関節カバーは一回り大きくするために、元のカバー部分の上に

プラ板を貼り付け。

しかし後から作った膝関節の収まりが悪いことが判明し、

このカバーの部分は作り直すことになる。

ふくらはぎ

下端部のデザインがね、どうしてもまとまらないので、

とりあえずお預け。

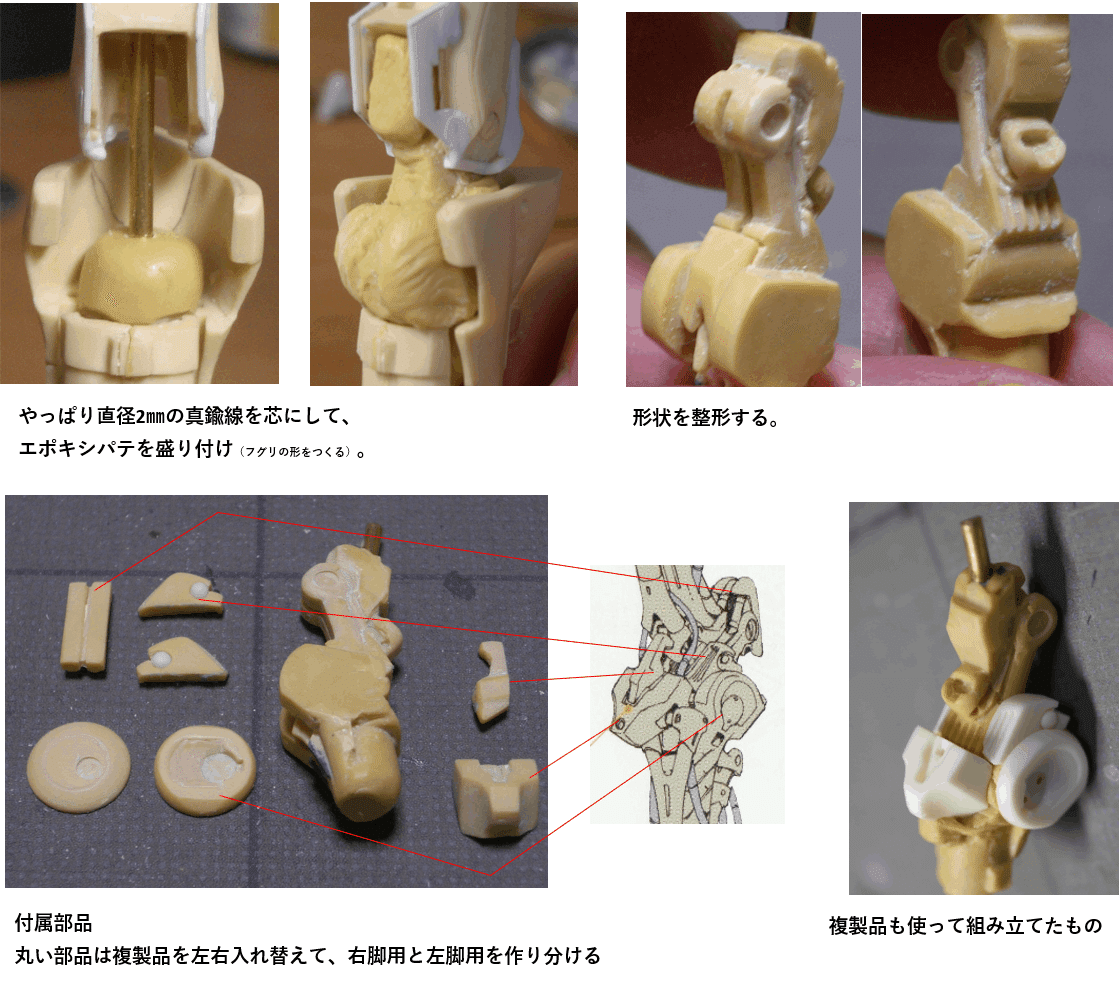

関節部の自作(2005年12月12日~2007年1月28日)

足首関節

本格的にエポキシパテを使って形状を作り込んでいきます。

ただしタミヤエポキシパテの取り扱い説明書の絵のように

最初からきれいな形にするのは困難です。

手芸用造形粘土と比較して、指にべっちょっとくっつきやすく

パテが柔らかいうちに細かい形状を作り込むよりも、

まずは大まかに固まりを作って硬化した後で、

削って形を作るほうがきれいに仕上がります。

膝関節

作り方は足首関節と同じ。

解説といえば、エポキシパテで作ったままの形が、

イヌノフグリに似ているということぐらいです。

イヌノフグリ(犬の陰嚢、学名:Veronica polita var. lilacina)は、オオバコ科クワガタソウ属の越年草。和名の由来は、果実の形状が雄犬の「フグリ」、つまり陰嚢に似ていることから、戦前にそう呼ばれていた。

関節部品の複製(2007年2月11日~2月16日)

月刊のプラモデル雑誌を買えば、毎年1回くらいは

シリコンによる型取り複製の特集をやっていますので、

ここで詳しく説明することはないのです。

そこでシリコン型取り開始前に、なぜ!ゼロのように精神集中して

覚悟を決める必要があるのか?

”シリコン複製あるある”をお贈りさせていただきます。

・たまにしかやらないので、油粘土が硬くなっており、

粘土コネコネがマジ、力仕事!

・油粘土埋めで原型との間に隙間が残っていないか、

気になってしょうがない!

・シリコンに使用期限があり、値段も高いので必要最小限買うのだが、

流し込んている時、ギリギリ足りない!

・硬化剤を入れる前のシリコンが天井からポタリと背中に。

いや、シリコンの容器から机の上に!

そして長期休止へ

複製した部品を使って、関節部の部品が左右揃いましたので、

いよいよ大腿、脛、足首への取り付け調整をします。

それぞれの部品の関節取り付け用に削り込んだ空間に関節部を収めるわけですが、干渉するところはさらに削り込み、隙間が空くところにはエポキシパテを盛り付けていく作業をコツコツと行います。絵的には全然面白くないので省略。

ほぼ取り付け調整が終わった時点で一旦作業中断です。

2007年3月16日、再び人生の転機がやってきました。

奥さんの妊娠がわかったのです。パチパチパチパチ

妊娠がわかるのはだいたい4~5週目。赤ちゃんが生まれてくるのは280日目らしいので、

予定日を計算すると、3月16日から、(約-30日+280日=)約250日、すなわち8カ月と10日後、つまり11月26日前後です。

赤ちゃんが生まれてくる日を心待ちにしつつ、

夫婦二人の時間を大切にし、奥さんの体を気遣いながらも、

いろんなところに遊びに行ったり!

六甲高山植物園

小豆島旅行

シルクドソレイユドラリオン

北海道旅行

京都料亭

そして迎えるは11月22日(木) 産婦人科医の検診で、

『今日はまだ生まれないでしょう』

という連絡が奥さんから会社にいる私に入りました。

では明日の勤労感謝の日から日曜日までの3連休を

万全の状態で迎えるよう、

今日はたまった仕事を片付けておこうと23時過ぎまで残業。

ただいまー、奥さんは大丈夫そうです。

じゃあ、お風呂はいるねー。

現在は体を洗う順番は

髪の毛、顔を洗って髭剃り、それから左手、右手、首から体、足

とほぼ決まっているのですが、

当時は右足から洗い始めてだんだん上にという今と逆。

(なぜ変わったのかはわかりません。)

そして右足を洗い始めた時に、お風呂の戸口に奥さんがやってきて、

『破水したよ~』(意外に軽い口調)

えっ、大変! すぐにお風呂から出ないと!

”お風呂から出るためには左右のバランスが大切!”

となぜか左足も同じ部分を洗ってから慌てて出る。

いや~気が動転すると、人間何をするかわかりませんねぇ。

すぐに車で奥さんを産婦人科に連れていく。

急ぎたいのですが、少しの段差でも痛みが激しいらしいので、

慌てず、急ぎましょう。

後に私が尿管結石になった時、奥さんに車で病院に連れて行ってもらいましたが、このとき奥さんの痛さが少しわかりました。

そして病院に到着。

分娩室にはまだ早いということで、控え室で横になって待つのですが、

腰をさすると痛みが和らぐということでした。

わかりました!

いやもっと力入れて‼

えっ、もっと? どう?

もうちょっと強く!

でほぼ全力での“さすり“が2時間くらい続き、

さする私も酸欠気味でフラフラに。

そんなものなのですか?

これは尿管結石になっても体験できませんでした。

そして朝方、分娩室にも立ち会って入り

ほどなくして、おぎゃー

いやー、これまでの人生でこの時ほど

ホッとしたことはありませんでしたね。

話題がちょくちょくガレキ製作から離れ、長期間の製作休止もありますので、一連のタイトルは、これまでの『シュペルター製作15年記』

改め『シュペルターと歩む15年記』にしたいと思います。