直射日光で畳をリフレッシュ!正しい天日干し方法と注意点

「畳の湿気やカビが気になる…」「なんだか最近、畳の香りも薄れてきたし、見た目もくすんできた気がする。」こんな悩みを抱えていませんか?

畳は湿気を吸いやすく、放っておくとカビやダニが発生する原因にもなります。でも安心してください!天日干しという簡単な方法で、畳をリフレッシュし、長く使えるようになります。

ただし、やり方を間違えると逆効果になることも…。この記事では、正しい天日干しの方法や直射日光の活用法、注意点までわかりやすく解説します!

この記事のポイント

畳を天日干しするメリットと直射日光の活用法がわかる!

初心者でも失敗しない、天日干しの正しい手順を解説!

畳を日焼けや劣化から守るための注意点を紹介!

日常のお手入れ方法や湿気・カビ対策もバッチリ理解できる!

▼そろそろ、畳替えをご検討中の方はこちら

■畳を天日干しする効果とは?直射日光をどう活かす?

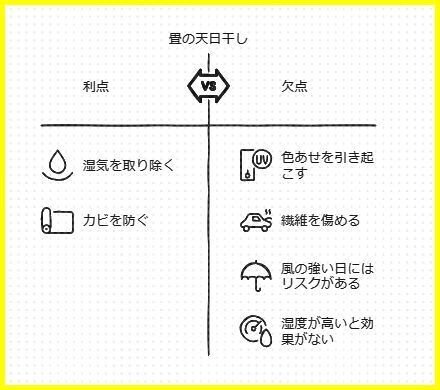

畳の天日干しには、湿気を取り除いたり、カビやダニの発生を防ぐといった効果があります。この章では、直射日光を上手に活用して、畳をリフレッシュさせる方法とそのメリットについて解説します。

・湿気を飛ばし、カビやダニを防ぐ

畳は湿気を吸いやすい性質があるため、湿度が高い環境が続くと、カビやダニの温床になりがちです。その解決策として、天日干しがとても有効です。なぜなら、直射日光で畳の湿気を飛ばすことで、カビやダニの繁殖を抑えることができるからです。

例えば、梅雨明けや秋の乾燥した日などは天日干しに最適なタイミングです。また、裏面を上にして干すことで湿気を効果的に排出でき、さらに畳全体の乾燥が促進されます。これにより、畳の表面についた嫌な匂いも和らぎ、清潔さが保たれますよ!

・調湿機能を取り戻す

畳は湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥しているときには水分を放出する「調湿機能」を持っています。しかし、湿気が溜まりすぎるとこの機能が十分に発揮できなくなります。

天日干しをすることで、この調湿機能がリセットされ、再び部屋の湿度を快適な状態に保つことが可能になります。特に、湿気の多い日本の気候ではこの機能が非常に役立ちます。天日干しを行えば、畳の持つ自然な働きを取り戻し、室内環境も整えられます。

・畳の寿命を延ばす

湿気やカビ、ダニが発生すると、畳の繊維が傷み、寿命を縮める原因になります。これを防ぐためにも、定期的な天日干しが大切です。

直射日光を適切に活用すれば、畳の中に入り込んだ湿気をしっかり飛ばすことができます。例えば、年に1〜2回、天気の良い日に天日干しを行うだけで、畳の健康が保たれ、長持ちするようになります。畳の寿命が延びることで、交換や修理の頻度が減り、コストの節約にもつながりますよ!

▼あわせて読みたい

■畳と直射日光の関係/干すタイミングの見極め方

直射日光を活用することで、畳を清潔に保ち、湿気やカビを防ぐことができます。ただし、干すタイミングを間違えると逆効果になる場合も。この章では、畳を天日干しするベストなタイミングと注意点について解説します。

・直射日光が強い夏は避ける

直射日光が強すぎる夏場は、畳を干すのに適していません。理由は、強い日差しにより畳の表面が乾燥しすぎて、ひび割れや色あせの原因になるからです。

例えるなら、洗濯物を干しすぎて繊維が傷んでしまうような状態です。そのため、直射日光が優しい春や秋の晴天日を選びましょう。この時期は、気温や湿度が適度で、畳を傷めるリスクが低いです。

・年に1〜2回が理想

天日干しの頻度は、年に1〜2回が目安です。湿気が多い梅雨明けや乾燥した冬の晴れた日などが理想的なタイミングとなります。この頻度で干すだけでも、畳の湿気対策や寿命延長に十分効果があります。

ただし、地域によって湿度や気候は異なるため、自宅の畳の状態を見ながら調整してください。例えば、湿度が特に高い地域では少し回数を増やしても良いでしょう。無理なく続けられる頻度で行うことが大切です!

▼あわせて読みたい

■畳を直射日光で干す際の手順とポイント

畳を天日干しする際には、正しい手順で行うことが大切です。適切な方法で干せば、湿気やカビの問題を解消しつつ、畳を良い状態に保てます。この章では、初心者でも簡単にできる天日干しの手順をご紹介します。

・畳の上のものを移動する

まずは畳の上に置いている家具やカーペットなどを全て取り除きます。このとき、家具の移動で畳が傷つかないよう、丁寧に動かすのがポイントです。例えば、重いタンスや机などを動かす際は、下にタオルや古布を敷くと、畳表の傷を防げます。また、畳の表面にホコリや汚れがある場合は、掃除機や乾いた雑巾でしっかり拭き取っておくと、干したときの効果がより高まります。

・畳を外す

畳を持ち上げる際は、まず部屋の隅からゆっくりと持ち上げます。片方の角から徐々に持ち上げるとスムーズです。コツとしては、畳の端を両手で掴み、腰を低くして力を分散させることです。無理に持ち上げようとすると腰を痛めることがあるので、焦らず慎重に行ってください。特に畳が大きい場合は、家族や友人に手伝ってもらうと安心です。

・裏面に印をつける

畳を元の位置に正確に戻すために、裏面にマスキングテープやチョークで印をつけましょう。この作業を省略してしまうと、畳を戻したときにわずかなズレが生じ、部屋全体の見た目が悪くなることがあります。例えば、部屋の角や畳の向きが一致しなくなることがあるので、あらかじめ印をつけることでスムーズに作業を進められます。印は簡単に剥がせるものを使用すると便利です。

・畳を干す

干す場所は、直射日光が直接当たらない風通しの良い場所を選びましょう。畳の裏面を上にして干すのが基本です。なぜなら、表面を直接日光に当てると、色あせや乾燥による劣化を引き起こすことがあるからです。また、干す時間帯は午前中がおすすめです。例として、10時から14時頃までの3~4時間程度が理想です。干している間に風が強い場合は、畳が飛ばされないように重しを置くか、固定する工夫をすると安心です。

・干す場所がない場合は、畳を上げるだけでもOK

もし外で干すスペースがない場合は、室内で畳を立てかけておくだけでも湿気対策になります。部屋の壁に畳を立てかけ、風通しを良くするためにエアコンや扇風機を使うと効果的です。例えば、梅雨の時期やマンション住まいで外干しが難しい場合でも、これなら簡単に実践できます。また、畳を上げるときには下にビニールシートや新聞紙を敷くと、床が汚れる心配がなくなります。

■畳を直射日光で干すときの注意点

畳を直射日光にさらすことで、湿気やカビを防ぐ効果が期待できますが、やり方を間違えると逆効果になることも。この章では、畳を干す際の注意点について詳しく解説します。適切な方法で天日干しを行い、畳を守りましょう!

・直射日光を長時間当てない

直射日光は畳に溜まった湿気を飛ばすのに効果的ですが、長時間当てると逆に畳を傷める原因となります。たとえば、畳の表面が日焼けして色あせたり、乾燥しすぎて繊維がひび割れることがあります。そのため、裏面を上にして干し、直射日光が直接当たらないよう工夫しましょう。また、日陰干しが難しい場合は、日光が弱まる午前中に干すと安心です。

・風の強い日は避ける

天日干しの際、風が強い日には注意が必要です。畳が倒れたり、砂ぼこりが付着して汚れる可能性があります。特に屋外で干す場合は、畳を固定するために重しを置いたり、建物の壁際に立てかけるなどの対策をとりましょう。さらに、風で畳の繊維が傷つくのを防ぐためにも、穏やかな天気の日を選ぶことが大切です。

・湿度が高い日は逆効果

湿度が高い日や雨の日は、天日干しを避けましょう。その理由は、湿気を飛ばすどころか逆に畳が湿気を吸い込んでしまう可能性があるからです。たとえば、梅雨の時期や曇りの日は、湿気が残りやすく、カビの原因になることがあります。畳を干すのに適しているのは、空気が乾燥していて晴天が続く日です。

▼あわせて読みたい

■天日干しだけじゃない!畳の湿気対策

畳を健康に保つためには、天日干しだけではなく日常的な湿気対策も重要です。この章では、簡単にできる湿気対策をいくつかご紹介します。天日干しと併用することで、より快適に畳を使えるようになります。

・除湿機や乾燥剤の活用

部屋全体の湿度を効果的に下げる方法のひとつが、除湿機の使用です。特に湿気が多い梅雨や冬場の結露が発生する時期には、畳の健康を守るためにも便利なアイテムです。たとえば、部屋の隅や畳の下に湿気が溜まりやすい場合は、除湿機をその方向に向けて稼働させると効果的です。

さらに、小型の乾燥剤を畳の隅や家具の下に設置することで、ピンポイントで湿気を吸収することができます。具体的には、市販されているシリカゲルや炭素材の乾燥剤を使うと手軽です。こうしたアイテムはコンパクトで目立たないため、リビングや寝室の畳にも気軽に使えます。また、乾燥剤は湿気を吸収したら定期的に交換することを忘れずに!交換を怠ると、逆に湿気を放出してしまうことがあります。

・エアコンの除湿機能を利用する

エアコンの除湿機能は、畳の湿気対策としても非常に有効です。特に雨が続く時期や蒸し暑い夏には、部屋全体の湿度を下げるために活用しましょう。例えば、1時間程度エアコンを稼働させるだけでも、畳に溜まった余分な湿気を減らすことができます。

コツとしては、部屋のドアや窓を閉めた状態で使用すること。そうすることで、エアコンの除湿機能が効率的に働き、畳を取り巻く空気が乾燥しやすくなります。また、空気の循環を良くするためにサーキュレーターや扇風機を併用すると、さらに効果的です。特にエアコンを日常的に使う人には、除湿モードを適宜切り替えて利用するのがおすすめです。電気代を気にする場合は、短時間の利用でも十分効果を得られるので安心です。

・家具を少し浮かせて風通しを良くする

畳の上に直接家具を置くと、湿気がこもりやすくなり、その部分にカビが発生する原因になります。そのため、家具を少し浮かせる工夫をすることで、畳と家具の間に空気の通り道を作りましょう。

具体的には、家具の脚に高さを出せるキャップやパッドを取り付けたり、小さな台座を使う方法があります。ホームセンターなどで購入できるこれらのアイテムを活用するだけで、湿気対策が簡単に行えます。

また、大型家具の場合は配置を定期的に変えるのも効果的です。例えば、タンスやベッドの位置を年に1回程度動かしてみると、風通しが良くなり、畳全体に湿気が溜まりにくくなります。このような小さな工夫をするだけで、カビやダニを防ぎ、畳の寿命を大幅に延ばせます!

▼あわせて読みたい

■畳と直射日光/簡単な日常お手入れ方法

畳を健康に保つためには、天日干しや湿気対策に加え、日常的なお手入れも欠かせません。この章では、簡単にできるお手入れ方法をいくつかご紹介します。特別な道具を用意しなくてもすぐに実践できるものばかりです。

・乾拭きを基本に

畳のお手入れの基本は、乾いた雑巾で軽く乾拭きをすることです。湿った雑巾で拭くと、畳に水分が染み込み、湿気の原因になることがあります。そのため、汚れがひどくない場合は、乾拭きだけで十分です。

例えるなら、畳の表面についたホコリを掃う感覚で軽く拭くだけでOKです。日常的に行うことで、畳がきれいな状態を保てます。また、週に1回程度、日光が当たらない時間帯に拭き掃除をすると効果的です。

・掃除機を畳の目に沿ってかける

掃除機をかけるときは、畳の目に沿ってゆっくりと動かすのがポイントです。畳の目に逆らって掃除機を動かすと、繊維を傷めたり、ゴミを奥に押し込んでしまうことがあります。

具体的には、畳の端から端まで一方向に動かし、目に沿って丁寧に掃除を行うといいでしょう。ヘッドブラシを外して直接吸引する設定にすると、目に詰まった細かなホコリもきれいに取れます。掃除機を使う頻度は週に1〜2回が理想的ですが、季節の変わり目などは少し回数を増やすのもおすすめです。

・カーペットを長時間敷かない

畳の上にカーペットやラグを長時間敷きっぱなしにすると、湿気がこもりやすくなります。その結果、カビが発生する原因になることもあります。特に厚みのあるカーペットは、畳との間に湿気が溜まりやすいので注意が必要です。

もしカーペットを敷く場合は、通気性の良い薄手のものを選び、定期的にカーペットを外して畳を換気する時間を作りましょう。たとえば、週末に1時間程度、カーペットを上げて風を通すだけでも効果があります。

・家具の跡がつかないように定期的に移動

畳の上に置いた家具は、長期間同じ場所にあると跡がついてしまうことがあります。これを防ぐためには、家具の配置を定期的に少しずつ変えるのが有効です。

具体的には、タンスやテーブルの位置を数センチずらしたり、季節ごとに配置替えを行うと良いでしょう。また、家具の脚にフェルトキャップや保護材を取り付けることで、畳への負担を軽減できます。小さな工夫で畳を傷めるリスクを減らし、美しい状態を保てますよ!

▼あわせて読みたい

■畳の汚れやカビ対策/直射日光の応用も有効

畳に汚れやカビが発生してしまった場合も、適切な対処をすればきれいにすることが可能です。この章では、直射日光を活用した簡単な掃除方法や、汚れの種類別に具体的な対策をご紹介します。

・飲み物をこぼした場合の応急処置

畳の上にお茶やジュースなどの飲み物をこぼしてしまった場合は、すぐに対応することが大切です。まず、乾いた布やキッチンペーパーでこぼれた液体を吸い取ります。このとき、強くこすらないよう注意してください。理由は、こすってしまうと液体が畳の内部に染み込んでしまい、後々シミになりやすいからです。

その後、固く絞った布で軽く拭き、乾いた布で仕上げ拭きをします。具体例として、お酢やしょうゆなど色の濃い液体をこぼした場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き取ると、シミを防ぎやすくなります。最後に扇風機やエアコンを使って畳をしっかり乾燥させましょう。

・油汚れがついた場合の対応

油性の汚れが畳についてしまった場合は、水拭きだけでは落ちにくいため、少し工夫が必要です。たとえば、片栗粉や重曹を使う方法が効果的です。油がついた部分に片栗粉や重曹を軽く振りかけ、油分を吸着させた後、掃除機で吸い取ります。

その後、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、優しく拭き取ります。このとき、汚れが広がらないように外側から内側に向かって拭くのがポイントです。最後に乾いた布で水分を取り、畳を乾燥させれば完了です。特に油汚れは放置すると染み込みやすいので、早めの対応を心がけましょう。

・カビが発生した場合の対策

湿気が多い季節や風通しの悪い環境では、畳にカビが発生することがあります。カビを見つけたら、まず乾いた布や掃除機でカビをやさしく拭き取ります。このとき、カビの胞子が広がらないようマスクを着用し、ゴミ袋の中に直接入れるのが安全です。

その後、アルコールスプレーを布に吹き付けて、カビの発生箇所を拭き取ります。アルコールは殺菌効果が高く、カビの再発を防ぐのに役立ちます。ただし、畳にアルコールを直接スプレーすると染みになる場合があるため、必ず布を介して使用してください。最後に風通しの良い場所で乾燥させるか、扇風機を使ってしっかり乾かしましょう。

ただしアルコールスプレーの使い過ぎは畳表の材質により傷めるケースがありますので様子を見ながら使ってください。

カビがひどく、どうしても取り除けない場合は、専門業者に相談して畳を張り替えることも検討してください。

▼あわせて読みたい

■直射日光を味方にして畳の寿命を伸ばそう!

畳の天日干しや日常的なお手入れ、湿気対策をきちんと行えば、畳の寿命を大幅に延ばすことができます。直射日光を上手に活用しながら、畳を清潔で快適な状態に保ちましょう。この記事でご紹介した方法を参考に、畳のお手入れをぜひ実践してみてください!

・天日干しの効果を再確認

天日干しを行うことで、畳に溜まった湿気をしっかり取り除き、カビやダニの発生を予防することができます。直射日光を当てすぎないよう注意しながら、裏面を干すことで、畳が本来持つ調湿機能を回復させることが可能です。適切なタイミングと頻度で行えば、畳の香りや質感も蘇り、部屋全体が心地よい空間になります。

・湿気対策は日常的に

天日干しに加えて、日常的な湿気対策を取り入れることも畳の寿命を伸ばすポイントです。除湿機やエアコンを活用したり、家具の配置を工夫して風通しを良くすることで、湿気を溜め込まずに清潔な状態を保てます。また、乾拭きや掃除機でのお手入れも忘れずに行いましょう。

・汚れやカビが発生した場合の対処法

どんなに気をつけていても、生活している中で汚れやカビが発生することはあります。飲み物をこぼしてしまったり、湿気が多い季節にカビが出てしまった場合は、早めの対処が大切です。紹介した方法で適切に対応すれば、畳をきれいに保つことができます。それでも取れない汚れやカビがある場合は、畳の張り替えも検討してみましょう。

・畳を長く使うために

畳は適切に手入れをすれば、10年以上快適に使い続けることができます。天日干しや湿気対策、日常的なお手入れをこまめに行うことで、その寿命をさらに延ばすことも可能です。畳の張り替えや修理が必要な時期を見極めつつ、メンテナンスをしっかり行いましょう。

直射日光を上手に活用した天日干しや湿気対策を取り入れることで、畳を快適で清潔な状態に保つことができます。この記事で紹介した方法はどれも簡単に実践できるものばかりです。畳のお手入れに少し手間をかけて、和の空間をいつまでも心地よいものにしてください!

▼あわせて読みたい

■当店のサービス紹介/畳乾燥機で安心のサポート

当店では、畳を天日干しするのが難しいというお客様のために、畳専用の乾燥機サービスを提供しています。「雨の日が続いて干せない」「大きな畳を持ち上げて外に出すのは大変」というお声をよくいただきます。そのようなお悩みにお応えし、効率的に湿気を取り除ける畳乾燥機を導入しました。

畳乾燥機は、畳を高温で加熱しながら湿気を飛ばし、カビやダニの発生を防ぎます。天日干しよりも短時間で乾燥させられるため、忙しい方にもぴったりのサービスです。また、高温処理をすることで、畳に染み付いた嫌な匂いを取ることも可能です!

料金は 1畳あたり1500円 です。「天日干しのスペースがない」「畳を持ち上げるのが難しい」といったお客様は、ぜひご利用ください。お電話やLINEでのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください!

▼あわせて読みたい

▼あわせて見たい

私がこれまでの職人としての経験からも、乾燥が十分に行われた畳は見違えるほど快適になります。天日干しが難しい場合でも、乾燥機を使ったメンテナンスで、畳を健康な状態に保つことが可能です。

ぜひ一度、プロの乾燥機サービスをお試しください!

■直射日光で畳をリフレッシュ!正しい天日干し方法と注意点の総括

この記事では、「直射日光を活用して畳をリフレッシュする方法」として、以下のようなポイントをお伝えしました。これらを実践すれば、畳を清潔に保ち、その寿命を延ばすことができます!

✔ 天日干しで湿気を飛ばし、カビやダニを防ぐ

✔ 直射日光は裏面を干す形で活用する

✔ 畳の調湿機能を復活させるために天日干しが効果的

✔ 干すタイミングは梅雨明けや秋晴れの日が理想的

✔ 年に1〜2回の天日干しで畳の健康を守れる

✔ 強い直射日光は畳の表面を傷めるので避ける

✔ 家具やカーペットを移動して風通しを良くする

✔ 除湿機や乾燥剤で日常的に湿気を取り除く

✔ エアコンの除湿機能を併用することで効果がアップ

✔ 汚れやカビが発生したら早めに対処する

✔ アルコールスプレーを使うことでカビを防止できる

✔ 家具の配置を定期的に変えて跡を防ぐ

✔ 畳の上を乾拭きや掃除機で定期的に掃除する

✔ 畳の汚れはこすらず拭き取り、乾燥させるのが基本

✔ 日常のお手入れで、畳を10年以上快適に使い続けられる

【前田畳店の紹介】

盛岡で創業60年の信頼と実績!

たたみ、ふすま、しょうじ、カベ紙、アミ戸の張替えリフォームは

畳製作技能士一級・畳訓練指導員、壁装技能士1級、2級在籍の

前田畳店・インテリアマエダ

【お問い合わせ】

岩手県盛岡市天昌寺町9-16

019-647-3555

営業時間:9時~17時

(土曜日は15時頃まで)

定休日:日曜日

m.masa.tatami@gmail.com

お急ぎの方はメールかLINEでどうぞ

★お仕事のご相談ご依頼はLINEお友達登録からがお得で便利!

初回5%OFF↓↓ 前田畳店公式LINE

https://lin.ee/iZMItdH

スマホから「アプリで開く」を押してください。

ホームページ http://www.eins.rnac.ne.jp/~maeda-t

▼リフォーム価格表はこちら

・ライブドアブログ

https://www.tota100.com

・noteブログ

https://note.com/tota100

・ブロガーブログ

https://tatami777.blogspot.com/

・インスタグラム

https://www.instagram.com/totalinterior_m/

・ほぼ毎日更新 スタンドエフエム

https://stand.fm/channels/5ff42a521f63b1cf68803d8e

★壁紙の張り替えご検討中の方はこちら

https://o6b1m.hp.peraichi.com

★襖・障子の張り替えご検討中の方はこちら

https://6k6k5.hp.peraichi.com

★畳替えをご検討中の方はこちら