いまさら聞けない古物商許可についての話

お疲れ様です。

RPGの意味のないレベル上げが好きなとしぞーです^^

実人生においても『レベル上げ』を人生の目標にすると、やたら少ないコストで継続的に気持ち良くなれるのでめっちゃおすすめです。

目指せ1日1レベルアップ!です。

さて。

前回まで2ヶ月に渡りモチベーションの話をしてきました。

かなり抽象的な話でもあったわけですが、その反動で今回はとても具体的な話をします。

この記事をお読みいただく方の属性のほとんどは物販プレイヤーかと思いますので『古物営業法』に関わる人は少ないはずです。

今回は古物営業法のまとめです。

基本的なところから、営業許可に関する解釈まで。

ざっくりまとめたいと思いますので

ぜひご自身のビジネスの参考にしてください^^

それでは本編にまいります。

音声でも喋りました。

Twitterやってます。

バズってる例の画像を妻に見せて

— としぞー (@toshizo_TL) June 11, 2022

「俺ってどこに当てはまる?」ニチャァ…

って聞いたら

「この区分だとATMだね」

と帰ってきた。

正直でよろしい。 pic.twitter.com/gjodNZZ5Tk

ブログもやってます。

1 古物営業法とは?

古物営業法とは、中古品やリサイクル品などの『古物』を取引する際のルールを定めた法律です。

古物商にカテゴライズされる事業者は、古物営業法に従った運営をしなければなりません。背くとそれなりの罰則を課せられます。

古物営業法の主目的は「盗品の流通を抑制すること」です。

商品を買い取る業者が悪徳だと、盗品を簡単に換金できてしまいます。

逆に商品を買い取る業者が盗品に対して厳しい目を持っていると、盗品を換金することが困難になり、窃盗という犯罪のリターンが少なくなります。

それにより、窃盗という犯罪を抑制したい。というのが古物営業法の主な目的です。

ここ重要なので、押さえておきましょう。

2 古物とは?

『古物』は『中古』とは違います。

古物営業法の二条一項において『古物』はこう定義されます。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり

① 一度使用された物品

② 使用していない物品で、使用のために取引されたもの

③ ①②を補修、修理したもの

これらが『古物』だと見做されるのですね。

例えば一般消費者Aさんがヨドバシカメラでパソコンを買いました。

その商品を未使用でBさんが買い取りました。

その際、商品はどの時点で古物になったのでしょうか?

法律をそのまま解釈すると「Aさんが商品を買った時点」でそのパソコンは『古物』になっています。

当然、その商品を仕入れたBさんの手元にあるパソコンも『古物』です。

こう考えると一般的な『中古』の認識とは大きく異なる判断がなされていますね。

3 古物営業とは?

古物営業の定義に関する条文は以下です。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

つまり

① 古物商

→ 古物を仕入れて古物を販売する人

② 古物市場主

→ 古物市場を運営する人・団体

(主にリサイクルショップに利用される)

③ 古物競り斡旋業

→ ネットオークションの運営など

の3パターンが想定できるということですね。

我々に関係があるのは①です。

要は①に当てはまる人には古物商の許可が必要。

そうでない人には不必要だということです。

4 古物商の三大義務

古物営業を行う事業者にはいくつかの義務が定められています。

① 取引相手の確認義務(古物営業法十五条)

商品を買い取る際に、相手方の身元を確認する義務です。

ブックオフなどに商品を買い取ってもらう際には必ず本人確認が必要です。

これはブックオフがやりたいからやっていることではなくて、古物営業法において定められた義務だから行っているわけですね。

② 不正品の申告義務(古物営業法十五条三項)

何かしら怪しい商品を見つけたら、すぐに警察に届け出をする義務です。

「これ盗品っぽいけど美味しいから買い取っちゃうか」はあかんで。と言っているわけですね。

③ 帳簿の記録義務(古物営業法十六条)

取引日付・古物の品目・古物の特徴・相手方の個人情報・身元確認の方法などを帳簿に記載し、3年間保存する義務があります。

後々の犯罪調査に対応するための資料をとっておけと、そういうことです。

5 その他のルール

他にも色々と細かいルールがあります。(上記参考)

古物営業にかかわる者は、これらのルールを遵守せねばなりません。

これらのルールを守らなかった場合、または古物営業を無許可で行っていた場合には最大3年の懲役または最大100万円の罰金が課せられます。

また、最大半年間の営業停止に課せられることもあります。

全てにおいて小さくない罰則です。

ルールは守った方が良い(切実)

6 古物商の許可

古物商の許可を得るためには、必要書類の用意と申請手数料である1万9000円が必要になります。

この書類を用意するのが結構面倒でですね・・・

時間を節約したい方は行政書士さんに依頼しましょう。

大体4万〜5万ぐらいで対応してもらえます。

トータル5〜6万程度で安心が買えるならば、安い買い物だと思います。

7 古物営業とは?続き

「古物営業として見做されるかどうか?」を考える上で重要なのが「古物を売買しているか?」という条件です。

一部の例外(古物を仕入れてはいないが委託して販売している・古物を販売してはいないが仕入れてレンタルしているなど)を除いて「古物を売るだけ」「古物を買うだけ」では古物営業と認められません。

だから、中古で商品を購入すること自体は問題ないし、購入した商品を使用後販売することも問題ないわけですね。

あくまでも「仕入れた商品が古物であり」「その商品を販売する」と古物営業と見做されるのです。

まぁ「古物として仕入れた商品がその後古物ではなくなる」という現象が考えられない以上、より重要なのは

仕入れる商品が古物なのか?

だということになりますね。

8 古物とは?続き

古物営業法二条一項にはこうあります。

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ここにおける問題は【使用されない物品で使用のために取引されたもの】をどう解釈するかであると先ほど書きました。

普通に読むと、使用のために取引されなければそれは古物ではない。

つまり、販売用に購入された物品は古物ではないと解釈できます。

そして、そのように解釈している方も多いように見受けられます。

しかし、古物営業法に対しての警察の公式解釈を見ると、このように書かれています。

法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、

自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。

第1「古物」について(法第2条第1項関係)の(2)

「他人に使用させる目的で購入」されたものは古物になり得ると言っているわけですね。この文言を広く解釈すると『販売用に購入された物品』も古物である可能性が考えられます。

販売用に商品を購入するということは、その商品を販売した後に消費者が『使用』することを想定していると見ることができます。ということは販売用に購入された商品は「他人に使用させる目的で購入」に当てはまることとなり、古物であると解釈することが可能になるのです。

正直、このような解釈が実際になされるかどうかはわかりません。

ただ重要なのは「そう解釈される余地がある」ことです。

9 考えるべきポイント

以上の要素を踏まえた上で、そのビジネスが古物営業にあたるのか否かを判断する際のポイントをおさらいしましょう。

まず前提として理解するべきは『判断の権限は自分にはない』ということです。

法律には複数の解釈が可能ですが、その解釈を確定するのは(最終的には)裁判所です。そしてその手前の暫定判断においても、その権限は調査する側の機関にあります。

ですからいくら自分のロジックで「この場合はこうなはずだ!」と主張しても、それがそのまま通ることはありません。

ですから、解釈の幅を認識して、その中でどこまでリスクを取るのかを考えなければならないわけです。

次に重要なのが、古物営業法の前提となる主目的です。

古物営業法の主目的は『盗品の流通を抑制すること』だと前に書きました。

すなわち、盗品が紛れ込む可能性のある物販には監視の目を入れたいわけですね。一方、盗品が紛れ込む可能性のない物販を監視する必要はありません。

ただ単に法律を読むのではなくて、目的から推察して必要不必要を考える観点も重要であろうと思います。

また「古物を売買する」という尺度も重要です。

古物を売るだけではなく、仕入れて売ることが古物営業の基本条件です。

つまり大事なのは「仕入れる商品が古物なのか否か」です。

そうなると今度は仕入れた商品がどのような判断基準で『古物』と見做されるのが争点となります。ここで重要になるのが古物営業法に記載されている【使用されない物品で使用のために取引されたもの】という文言と、警察の公式解釈に記載されている【他人に使用させる目的で購入等されたもの】という文言です。

これをできるだけ悲観的に解釈して判断する方針で、いろいろなスキームに対する所感を述べたいと思います。

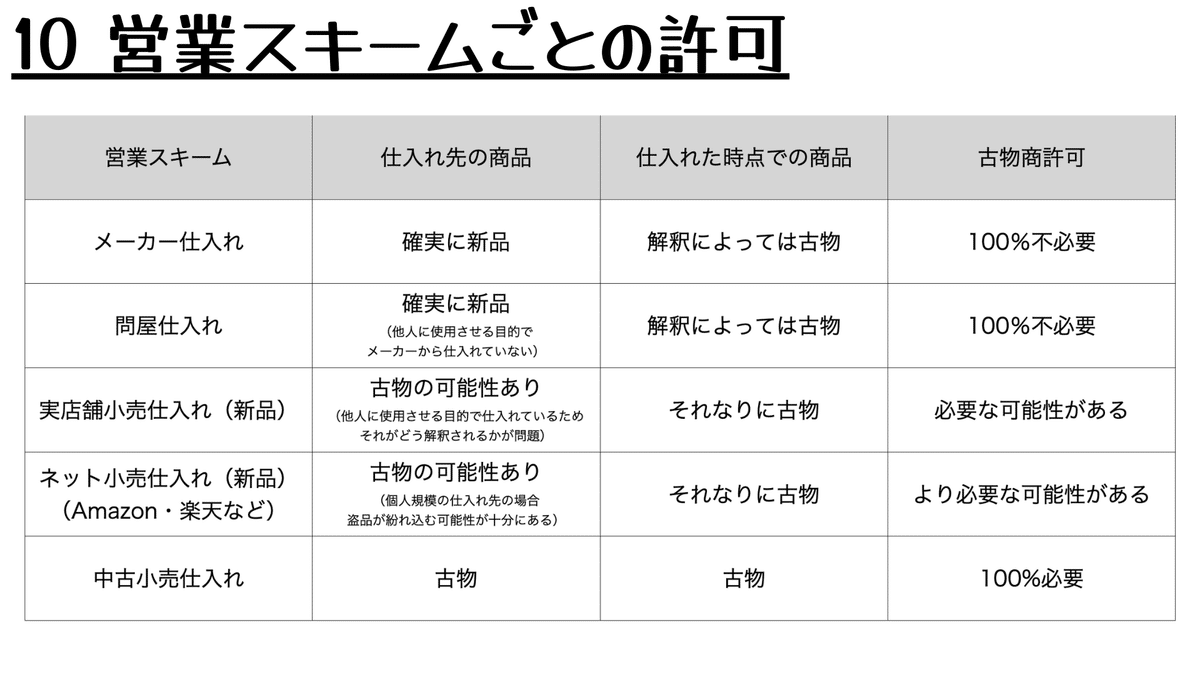

10 営業スキームごとの許可

①(新品)メーカー仕入れ

間違いなく古物商許可が不要。

メーカーが扱う商品は100%古物ではないため「仕入れが古物ではない」に該当し、古物営業とは認められない。

もちろん、メーカーから仕入れた商品が(自身が保有する時点で)古物という可能性はある。

②(新品)問屋仕入れ

これも古物商許可は不要。

問屋の販売先は一般消費者ではない。よって「使用させる目的での販売」には当たらない。だから問屋時点での商品は古物ではない。

よって「仕入れが古物ではない」に該当し、古物営業とは認められない。

③(新品)実店舗小売店仕入れ

古物商許可が必要な可能性がある。

小売店の販売先は一般消費者である。

そのため「使用させる目的での販売」にあたる可能性があり、広く解釈をすると小売店が商品を保有する段階でその商品が『古物』と見做される可能性がある。

この場合は「仕入れが古物である」に該当するので、古物営業と認められる。

しかし、小売店の商品に盗品が紛れる可能性はほぼ皆無であり、その観点で考えるとそれを古物と見做すのには無理がある。

よって古物商許可が不必要な可能性も相当高い。

④(新品)ネット小売仕入れ

実店舗小売仕入れよりも古物商許可が必要な可能性がある。

基本的なロジックは実店舗のケースと同じだが「盗品が紛れ込む可能性」についてはネット仕入れの方が圧倒的に現実的である。

そういう意味でネット小売仕入れが古物営業と認められる可能性はそれなりに高い。

⑤中古小売仕入れ

どこからどう判断しても古物商許可が必要。

異論の余地はない。

11 輸入はどうなのか?

一方、輸入物販の場合はどうでしょうか?

輸入の場合、事情は少し特殊です。

基本的に海外での取引においては(古物営業法の範囲外ということもあり)古物という概念が存在しません。そのため、海外から商品を持ってきて日本で販売する一次販売業が古物営業と見做されることはありません。

「古物を仕入れて」ないわけですからね。

一方で、二次販売者以降。つまり、海外からの一次販売者から商品を仕入れる場合はそれが古物営業と見做される可能性が十分にあります。

以上を踏まえてそれぞれのスキームについて検討してみましょう。

12 営業スキームごとの許可【輸入】

①(新品)メーカー・問屋仕入れ

古物商許可は不要。

国内でも不要なスキームなのに、輸入になると必要になる意味がわからない。

②(新品)小売仕入れ

古物商許可は不要。

海外から直接商品を仕入れている場合、その仕入れに関しては「古物を仕入れた」と解釈されないため、古物営業には当たらない。

当然(日本国内での)盗品が混在する余地もない。

③(新品)日本代理店からの仕入れ

古物商許可が必要な可能性が(非常に少ないものの)ある。

日本代理店から輸入品を仕入れるわけだから、二次販売をすることとなる。

よって「その仕入れが古物であるか?」が重要。

日本代理店が「他人に使用させる目的で商品を購入」していた場合は、商品が日本代理店の手元にある時点でそれを『古物』と解釈できる。

その場合は「古物を仕入れて」いることになるので、古物営業に該当する。

しかし、盗品が紛れ込む可能性がまずあり得ないことを考えると、この解釈は控えめに言って強引である。このように解釈されることはほとんどあり得ないと考えて良い。

しかし可能性が0なわけではない。

そういう意味でケアは考えても良いだろう。

④中古品仕入れ

古物商許可は不要。

いかなる場合であれ「一次販売」つまり海外から直接商品を仕入れたケースにおいては古物営業に当たらない。

⑤中古品を代行業者から仕入れ

古物商許可が必要。

一次販売店は代行業者であるから、代行業者の手元にある商品は古物である。「古物を仕入れて」いるので古物営業に該当する。

13 輸出はどうなのか?

これまでに見てきたように、古物営業であるかないかを判断するためには「仕入れが古物かどうか」を考えると良いです。

すると輸出において古物商許可が必要かどうかを考える際には、国内で考えたことをそのまま当てはめて良いことになります。

ですから、国内物販において古物営業と見做される可能性がある仕入れは、輸出においても同様にそう見做される可能性があると考えましょう。

14 まとめ

以上、古物商許可についてのあれこれでした。

僕は法律の専門家ではありません。

(昔独学で司法書士の勉強をしてちゃんと挫折しました)

ですから、あくまでも一つの解釈、一人の素人の意見として受け取ってください。

先述の通り、最終的な判断を下すのはあなたではありません。

調査をする機関だったり裁判所だったりです。

僕らにできるのは事前にそのリスクについて検討をして、どの程度の投資(対策)をするかを考えることのみです。

とはいえ、確実に古物商許可が必要なビジネススキームにおいては必ず許可を得るようにしましょう。無許可でやっても良いことないです。精神的に疲弊するだけです。

また、もしかしたら古物商許可が必要かもしれないビジネススキームにおいては各人その対応を考えましょう。

少なくとも売上規模が大きくなるにつれてそのリスクも比例して増しますから、売上が大きい方は許可を得るようにした方が良いと思います。

言っても5万とかのコストですからね。安いもんです。

ビジネスをしていると、このような法律関連の問題とぶつかることも少なくありません。古物営業法に関しては法律の中でも超絶簡単な部類にカテゴライズされますので、法律に対して対策を考える訓練にもなると思います。

残念ながら法律は(現状)テキストです。

テキスト慣れするってやっぱり大事だと思うんですよね。

以上!