オカネイラズとは|ギフトエコノミーとこれからのこと

いらないモノをあげたり、ほしいモノをもらったりを無料でおこなうフェイスブックグループ「オカネイラズ」の活動が、『ギフトエコノミー―買わない暮らしのつくり方』という本に紹介されました。

この本を読んであらためて、オカネイラズを立ち上げた当時のことを思い返しました。2013年に立ち上げてから約8年。社会の雰囲気や、この本が出版されたということも含め、そろそろ次の段階に来てるのかも…。

10年目の3.11の今日、あらためてオカネイラズに込めた思い、これからのことについて書いてみました。

オカネイラズに興味のある方、すでに参加されている方、ぜひ読んでみてください。

オカネイラズとは

お金を介さず、モノやアイデアをローカル内だけでギフトし合うプロジェクト。2013年11月に「オカネイラズ尾道」と題し、交流の場としてFacebook上にオープンソースとして立ち上げる。

開始から4年で、全国33箇所、海外3箇所に広がり、約7,000人が利用中。(2017年集計。今現在はもっと広がっている)

きっかけはあるオジサンとの出会い

あらためまして、田中トシノリです。子育て奮闘中の二児の父で、広島県尾道市を拠点に映像制作をしています。

オカネイラズを始めたきっかけは、あるオジサンとの出会いでした。

3.11震災を機に、当時住んでいたイギリスから帰国し、地元の広島県に戻って来ました。海外と日本のメディアの違いを目の当たりにした僕は、東日本から放射能を逃れて避難してくる人の役に立てないかと考えていました。

縁あって尾道に住むことになり、まもなく紹介してもらったのが、「れいこう堂」という名のCDショップを営む信恵勝彦さんというオジサンでした。

ノブエさんは、口数少なく、野暮なことは言わず、考えるよりもまずとにかく行動する人で、避難者の受け入れやイベントなど何でも1人でやっていました。

ボランティア活動の経験もなかった僕は、足手まといにならないよう、とにかくノブエさんの後について行き、避難してくる方の送迎や、滞在場所の掃除など、ノブエさんの手が足りてないようなことをさせてもらいました。

徐々に信頼してもらえるようになった頃から、ノブエさんとの活動をビデオに記録することにしました。ノブエさんと出会ってから3年後、その記録を映画にすることにしました。

善いことをしても何も受け取らない

ノブエさんとの出会いから、なぜオカネイラズを始めることにしたのか。映画の書籍にこんなエピソードを書いていました。

ノブエさんはいつも誰かのために動いている。

移住してきたお母さんの家の屋根が雨漏りしているとしよう。ノブエさんはその日のうちに駆けつけて、修理してしまう。修理中に出されるお茶や食べ物にはほとんど手をつけず、できるだけ早く修理を済ませる。お母さんがお礼を言おうと思ったときには、もう姿が見えない。修理代も受け取らない。食べ物も、お金も、感謝の言葉も受け取らず、急いで次の困っている人の場所へ行く。

この時、ノブエさんにお金やモノを渡せなかった、恩を返せなかった人はきっとモヤモヤするはず。なぜなら、ノブエさんは絶対に受け取ってくれないし、受け取ってもすぐに誰か必要な人にあげてしまう、そんな人だとみんな知ってるから。

となると、きっとこの人は他の誰かに何かしたくなる。何もしない、という選択もあるだろうけどスッキリしないはず。

この人が他の誰かに何かしたとして、もし次の人も別の人に何かしたとしたら…。映画『ペイ・フォワード』に登場するアイデアと同じことが実は水面下で起きていて、それがどこかで止まっているだけなのかも…。その詰まりを流してやれば、どんどん広がっていくのでは…。それを小さい範囲に限定すれば、循環するのでは…。

ノブエさんがいなくても、誰でもノブエさんのような動きが出来るようになるにはどうすれば?という問いから生まれたのが、オカネイラズでした。

僕らの暮らしを支えるギフト/交換しない勇気

僕らの知らないところで、ノブエさんのような人たちが、僕らの暮らしを支えているのかもしれない。

小さな優しさであっても、優しくされた人がその恩を別の人に渡す。それを小さなコミュニティ内で行えば、循環し、回り回って自分の元にかえってくる。そうやってお互い様のコミュニティがつくられる。

昔の伝統的な暮らしでは、きっと当たり前だったに違いない。核家族になり、一人暮らしの老人が増え、ご近所さんとの交流も減り、町内会も形だけ。そんな、繋がりが分断された現代において、SNSというネット上の社交場は活発。

参考にしたのは、イギリスに住んでいた時によくお世話になっていた、ネット上の掲示板。それらは、個人同士でモノを売り買いしたり、空き部屋情報を出したり探したり、仕事探しをしたりと、いわばマルシェと不動産屋とハローワークが合体したようなもの。

それらを全て無料でやってしまおう。物々交換のようなことはせず、ただ欲しいモノをもらったり、あげたりするだけ。お返しはしない。ルールはそれだけ。お金を悪者にするつもりもない。何とでも交換できるお金はとっても便利。「お金いらず」はお互い様の循環への入り口。

こうして『オカネイラズ尾道』と題し、仲間たちの賛同を得てスタート。すぐに活発な投稿が始まった。

オープンソースとして「あなたの街でもぜひつくってください!」と掲げると、徐々に全国に広まっていった。

ギフトエコノミーに掲載

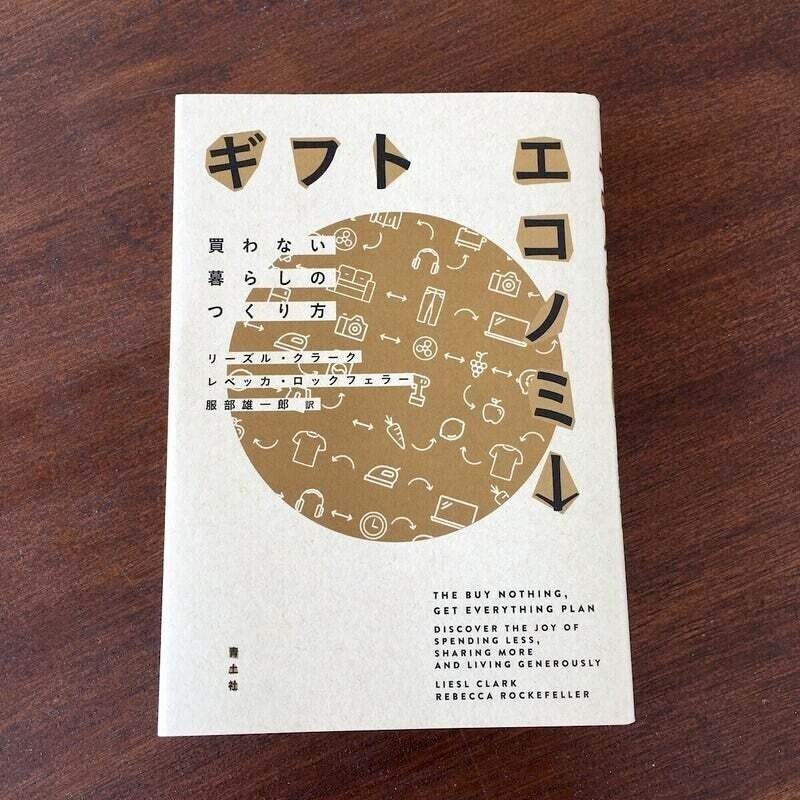

ある日、高知在住の翻訳者の服部雄一郎さんから連絡があった。オカネイラズの活動を日本のギフトエコノミーとして紹介したいと。偶然にも服部さんは、ノブエさんの映画『スーパーローカルヒーロー』を高知で上映していた際に観に来てくれていた。というか、挨拶程度だがお会いしていた。掲載してくださり、また本を送っていただき、この場を借りて感謝します。

この本を読んでみて、恥ずかしながらギフトエコノミーという言葉をよく分かっていなかったのと、「Buy Nothing」という世界に4千もあるギフトエコノミーグループの存在を知らなかった。

「Buy Nothing」とオカネイラズの共通点と違いがおもしろい。

ギフトエコノミーの著者で「Buy Nothing」をはじめたのは子育て中のお母さん二人。そのうちの一人、リズール・クラークさんは、僕と同じ映像制作者。そしてきっかけは、子ども達が遊ぶ美しい砂浜で小さなプラスチックゴミを発見し、環境問題をなんとかしたい!という思いから「何も買わない」運動をはじめたこと。かたやオカネイラズは、3.11を発端に自分たちで社会をもっと豊かに出来ないかという思いから始まった。そして両者は時を同じくして2013年にスタートしたこと。

暮らしを豊かにするユニークなアイデアがたくさん載っていてオススメです。僕が手にしている本も服部さんが送ってくれたものなので、読み終わったらオカネイラズに出しますね。

次のフェーズ

8年やってみてどうだろう。オカネイラズというネーミングから、無料に飛びついただけの人もいるかもしれない。また、少しだがマナーの悪いやりとりもあると聞く。

ここからは、次の段階にいきたい。今までは、お金をかけずにモノが手に入る、便利な掲示板として動いていただけかもしれない。

これからは、より自分のコミュニティの豊かさを意識してやってみてはどうだろう。自分たちの暮らしを国や政治に任せず、小さい単位のコミュニティで支えていける経済とはどういうものだろう。

より丁寧に、良い循環を意識してオカネイラズを利用しながら、ぜひ皆さんと次の経済の形を模索したい。きっと、身近なところに答えがあるような気がする。僕がノブエさんと出会えたように。

今後の実践として具体的な提案

1、オカネイラズネットワークによる助け合い

ギフトエコノミーの本に書いてあったあるエピソード。

2015年に起きたネパールの大地震。その直後は救援物資が地方に行き届いていなかった。その時、「Buy Nothing」の発案者は世界各地のグループに連絡して、物資を集め、航空会社も巻き込み、ネパールへの旅行者に物資を運んでもらい、首都カトマンズで待つ登山家やガイドたちが山奥の村々まで運んだというのです。しかも、ほぼ無料かつ迅速に。

3.11から10年目の年に、オカネイラズがこの本に掲載されたことは単なる偶然ではないはず。次の災害に備えるためにも、この取り組みを真似してネットワークをつくってみてはどうでしょうか。日本国内の非常時はもちろん、海外にも役に立てるかもしれない。

まずは、全国のオカネイラズの管理者さんに提案してみます。

2、リアルでオカネイラズ

現実世界で行うオカネイラズ。規模は出来るだけ小さい方がいいと思います。僕が理想だと思うのは、歩いて顔をあわせることが出来る町内会。分断してしまってる世代やご近所さんと繋がり直すことが出来る。

偶然にも昨日、友人が町内会長になったというので、すぐに提案したら、やってみるとのこと。

色んな方法があると思うけど、まずはギフトエコノミーの本にも出てくる「ラウンドロビン」というのがいいかも。参加者のリストをつくって順番に箱を回していって、いらない服を入れて、ほしい服をとって、次の人に回す、というもの。服だけでなく毎回テーマを変えてもいい。町内会と言えば回覧板なので、回覧板のタイミングで一緒に回せばちょうど良いのでは。

その他、色んなアイデアが書いてあるので気になる方はぜひ本を見てみてください。

3、フェイスブックをやっていない人でも参加できる工夫

上に書いたリアルな取り組みもそうだし、インスタやTwitterなどでもオカネイラズは出来ると思います。肝心なのは、すぐに会える距離の範囲で循環させること。例えば投稿する際に、#オカネイラズ尾道 のようにオカネイラズのあとに地域名を入れて、いらないモノの画像と一緒に投稿すれば、すぐにでも始められるのでは。

また、オカネイラズ専用のアプリがあれば、スマホを持つ人であればどんな人でも利用できる。誰か作れる人はいませんか?

さいごに

自分の地域にオカネイラズがない場合は、ぜひグループを立ち上げてください。僕や誰かに許可を取る必要はありません。ネーミングも変えてもらっても結構です。自由につくってください。お願いするとすれば、規模は小さく、そして、非常時のネットワークに繋がってください。

すでにオカネイラズに参加されている場合は、ぜひここに書いたアイデアを、それぞれのグループで共有してください。きっと良いアイデアがもっとあるはずです。ギフトエコノミーの本を回すのもいいと思います。そしてすぐに実践してみてください。

次の10年はどんな未来になってるでしょうか。そのために今日どんな種を蒔きましょうか。

長々と読んでいただきありがとうございました。

2021.3.11

田中トシノリ

メディア掲載(2021.7.14更新)

クレヨンハウス「いいね」vol.56 しあわせは「買わない暮らし」から!(2021.7.5)

(出来るかぎりamazonでは購入しないでくださいね)

ギフトエコノミー -買わない暮らしのつくり方-(2021.2.26)

リーズル・クラーク、レベッカ・ロックフェラー 著,服部雄一郎 訳

映画『スーパーローカルヒーロー』

こちらもぜひご覧ください!

いいなと思ったら応援しよう!