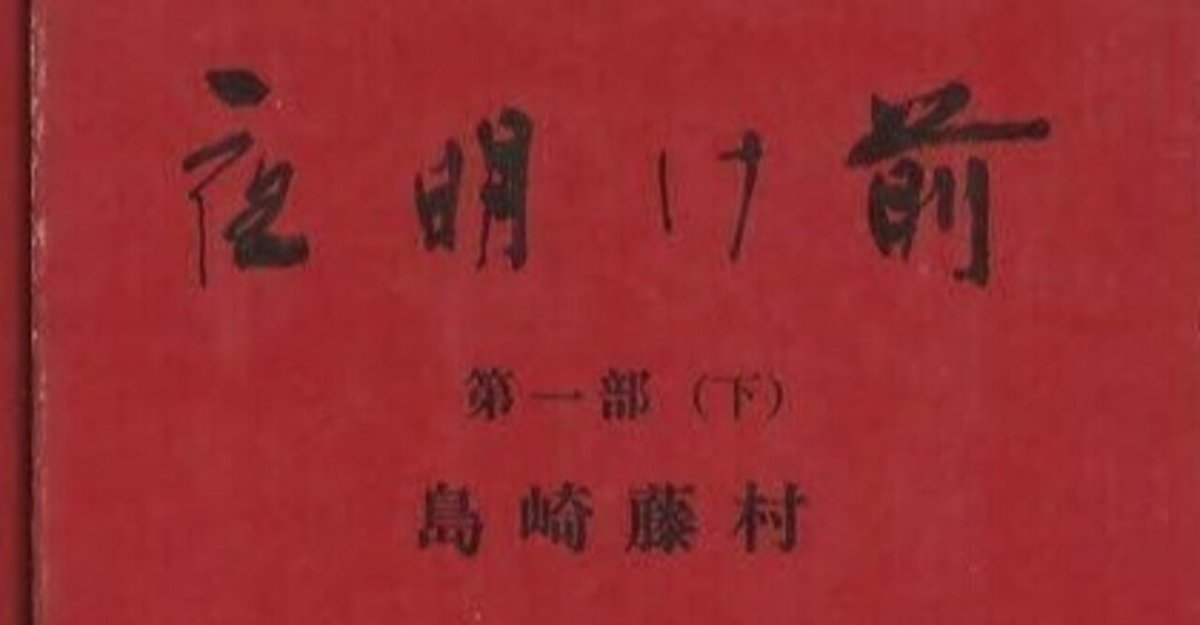

島崎藤村「夜明け前」について②

5.物語の輪郭

夜明け前を読み終えるには、2ヶ月半後の2月15日までかかった。ボリュームもさることながら、幕末明治の歴史を扱っているので、読みつつ調べなければならない所から、これだけの時間を要したのである。

読み終えてまず思ったのは、この小説には様々な見方があるという、至って素朴なことだった。素朴ではあるが、当たり前ではない。様々な見方を特に必要としない小説は珍しくないのだから。

その「様々な見方」について述べる前に、読み終わったばかりで混乱気味の頭を整理する意味で、あらすじを書いてみたい。

夜明け前とは、幕末の世に、木曽路の宿場町・馬籠の駅長の子として生まれた主人公が、幼い時に受けた国学の教育によって得た「大きな理想」を胸に秘めたまま成長し、幕府崩壊と明治維新という激動の時代を迎えて、今こそ理想を実現する時と確信し、奔走し、挫折し、ついに発狂するまでを描いた、島崎藤村による歴史小説である。

なお、主人公青山半蔵は作者の父・島崎正樹をモデルにしており、物語中の事件のほとんどすべてが実際に起きた出来事である。

6.時代の動きを観察する定点

物語の輪郭は上記の説明に尽きるが、より詳しく述べないと、この作品の魅力を伝えることはむずかしい。そこでまず、舞台となっている木曽路とはどんな所だったのか、そこの駅長とはどんな立場だったのかをはっきりさせておこう。

木曽路は五街道(京都と江戸を結ぶ江戸時代の主要道路)のひとつ、中山道を構成する道路で、京都からも江戸からもおよそ等距離にあることから、人流・物流ともに盛んな宿場町が並んでいた。そのひとつが物語の舞台・馬籠である。

主人公の青山半蔵は1831年の生まれで、父・吉左衛門と継母・おまんのもとで育てられた。父は本陣・庄屋・問屋を兼ねた馬籠村の名士で、今の感覚で言えば「村長」でもあり「駅長」でもある立場の人だった。

本陣 ・・・・ 軍用または公用の宿泊業者

庄屋 ・・・・ 徴税を任務とする村の首長

問屋 ・・・・ 商品流通を中継する荷受人

駅長一族の盛衰を描いた小説という意味で、夜明け前は世界的にも珍しい「流通の文学」でもある。例えば「牛方事件」。1857年、半蔵26才の時に起こったこの事件は、輸送業者が団結して、商品を問屋に引き渡す際に受けてきた数々の不正行為に、抗議するために起こした一種のストライキであるが、まだ若かった半蔵に強い印象を与えた。事件は、いかなる不正にも耐え忍ぶことでしか生きる道がなかった下層の民が、沈黙を破って声を挙げるようになったことを意味した。この珍事に半蔵は新時代の前兆を感じずにはいられない。

揉みに揉んだこの事件が結局牛方の勝利に帰したことは、半蔵にいろいろなことを考えさせた。あらゆる問屋が考えて見なければならないような、こんな新事件は彼の足許から動いて来ていた。唯、彼等、名も無い民は、それを意識しなかったまでだ(島崎藤村「夜明け前」第一部(上)、新潮文庫、2012年改版、116頁。以降、同書からの引用は「第一部上、116頁」というように表記する)

夜明け前の独自性は、こうした何げない場面に見出だされる。歴史小説というと通常、歴史の進路を左右する重要な決定に関わった者が主人公となり、彼の葛藤を主軸にした内面の動きにフォーカスを当てることが多いが、夜明け前はそうではない。歴史を直接に動かすプレイヤーは不在である。登場するのは下層の民ばかり。彼らはたしかに、一面では気の毒なほどに歴史の推移に巻き込まれ翻弄される。しかし他方では、歴史的必然というものを、意識しないまでも体現している。それが大きな社会運動になることすらある。問屋に逆らった牛方衆のように。そして、それを「意識して」観察する半蔵がいる。彼は駅長として、時代の動きを観察する定点として、あらゆる流れを観察した。物の流れ、人の流れ、民の心の流れを。

新たな疑問が湧く。半蔵はなぜ定点となりえたのか?これを解き明かすには、彼の立場だけでは不十分で、彼の思想にまで踏み込まなければならない。

7.学問と部外者

半蔵は幼い時から学問に憧れがあり、特に平田篤胤の国学に傾倒していた。きっかけは、幼少の折りに中津川の師匠のもとで学びの道に入ったことで、この人が国学者だった。

ついに31才の時、別用で江戸を訪れたのを好機と見て、平田鉄胤(篤胤の養子)と対面し、「篤胤没後の門人」として入門した。それを聞いた父・吉左衛門は「お前の学問好きもそこまで来たか」と言った。

半蔵にとって国学とは何だったか?それは古代の復活である。古代とは何だったか?それは自然の道である(自然と書いてオノヅカラと読ませている)。自然の道に反する、不自然の道とは何のことか?徳川幕府の封建体制、つまり、眼前の社会に他ならない。

半蔵は以上のようなことを単に観念論からだけではなく、駅長の家の子としての彼の立場からも実感しながら成長していった。父までの世代は、誰も、己が置かれている宿駅の村の暮らしが、自然の道に反したものとは夢にも思わなかった。もちろん現状に満足していたのではない。現状は忍耐するべきもので、改善し得るものだとは考えなかったまでだ。考えもしなかったからこそ、前述の牛方事件のような珍事が起こったりすると、人々はただただ狼狽するしかなかったのである。

半蔵は狼狽などせずに、諸々の事件を観察した。観察すると同時に、変化しつつある時代の胎動を聞いた。変化の先に、彼の学問の理想が実現する可能性を予感して、胸を躍らせた。

古代はすでに失われたが、古代の姿は国学の知の集積によって多く明らかにされている。あとはこれを取り戻すだけだ。取り戻すためには行動しなければならない。・・・・この認識のもとに「社会変革の理念としての国学」、すなわち平田篤胤の国学が生まれた。これに比べると、賀茂真淵や本居宣長といった先行する国学者たちの学問には、人を政治行動に駆り立てるような要素は見当たらない。純粋な学究の態度に貫かれている。要するに、平田派の学問とは政治色が強い特異な国学なのである。

半蔵は平田派の特異な国学によって現状、ひいては徳川幕府の現体制を批判する俯瞰的な視座を得たのだったが、そのことがますます半蔵を村のアウトサイダー(部外者)にした。なるほど、俯瞰するとは対象から距離を置くことに等しく、彼が本当は当事者でないことを意味する。彼が常に努力したように、村の置かれた状況に分析を加え、生活改善のための方策を与えることは、村人たちから見れば彼が村人でないことを強く印象付けた。

事実、半蔵の家業である庄屋という立場は、一方で領主に委託された徴税人でもあり、他方で村落共同体の代表者でもあるという、中間的存在に他ならない。支配者でも被支配者でもない、この微妙な立場こそ、半蔵の存在を悲劇にも喜劇にもした根本原因であった。そこへ時代を俯瞰し変革を夢見る特異な思想まで加われば、もはや半蔵を村の中で苦楽を共にして生きてゆく仲間と思う者はいない。

象徴的な出来事がある。

明治の初めの年、1868年に馬籠で百姓一揆が起こった。当時37才の半蔵は旅先で事件を知り、当然のことながら帰路を急いだ。到着するやすぐに、旧知の農民をふたりほど呼びつけて事情を聴いた。明治政府は民の陳情を聞くと言っているではないか。どうして一揆などという非常手段に訴えたのか?政府が信用ならないのか?徳川の圧政が終わって嬉しくないのか?半蔵がいくら言葉を尽くしても、農民たちからは素っ気ない返事しか返ってこない。去り際には、農民の内のひとりが吐いた独り言が聞こえてしまう。

誰もお前さまに本当のことを言うものがあらすか(第二部上、251頁)

8.物語の駆動装置

あらすじを書いてみると言って、ストーリーを順序だてて追うのではなく、主人公・半蔵の「思想と立場」の説明に多くを費やしたのには理由がある。

夜明け前という物語は、ある時代の動きが個人の思想と立場にどれほど深刻な影響を与えたかの記録であり、その意味で、単なる事実の羅列としての歴史ではなく、歴史と人生の関わりが織り成す多彩な模様を解き明かした歴史小説とならなければならなかった。半蔵の思想と立場は、この目的にとって欠かすことのできない駆動装置(ムーブメント)の役割を果たしている。したがって、半蔵の思想と立場がよく呑み込めなければ、これを起点に起こる悲喜劇の意味合いが十分に理解できないのである。

さて、私が冒頭に「この小説には様々な見方がある」と言ったのは、半蔵を襲った悲喜劇の意味を考えた際に浮かび上がった諸側面のことだが、大きく分ければ3つあると思う。

(1)思想と人生はどうすれば折り合いが付くのか。

(2)個人は歴史に対してどこまで責任を持つべきなのか。

(3)子にとって父の存在とは何か。

むろん、今あげた3点は私なりの感じ方であって、夜明け前という作品の正確な把握とは違うかもしれないが、これは自由に書くことを主旨とする文章であるから、あえて他の論点は一切無視することにして、この3点に絞って作品を論じてみよう。

【続きはこちらからどうぞ】