なぜ、山手線は丸く描かれるのか──ゼンリンミュージアムを見学して感じた「地図の3つの役割」

マップボックス・ジャパンの代表に就任して以来、密かに感じていたのは、「地図の歴史を知らずんば、業界人にあらず!」ということ。

そのため、1日も早く一人前の地図屋になるべく、つくばの国土地理院さんにお邪魔したり、地図専門書店に足を運んだり、最近は、ゼンリンさん、ジオテクノロジーズさんに伺って、地図づくりの現場を拝見する機会をいただいたりしています。

そして、先日、いよいよ本丸ともいえる、「歴史を映し出す地図の博物館『ゼンリンミュージアム』」に行くことができました。

「ゼンリンミュージアム」はその名前のとおり、地図会社大手のゼンリンさんが運営する博物館で、2020年6月にゼンリン本社のある福岡県北九州市にオープン。周辺には小倉城、市立松本清張記念館などがあり、歴史や文学を感じられる土地柄でもありますので、小倉を訪れる際は、近隣を散策してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、小倉駅前には、JR九州ステーションホテル小倉さんとのコラボレーションで生まれた「地図さんぽの部屋」もあるそうです。

地図会社のゼンリンさんと、JR九州ステーションホテル小倉さんとのコラボレーションで、「地図さんぽの部屋」が誕生。ゼンリンさん所蔵の古地図のレプリカなども飾られているそうです。

— 高田徹 🗾🇺🇦|マップボックス・ジャパンCEO (@torutakata) March 4, 2022

小倉に立ち寄る際は、ぜひ利用してみたいですね。https://t.co/2cGErMXJVv

現存する世界最古の地図

ということで、某日、東京から飛行機で北九州へ。

「古くから人類が作り上げてきた地図には、当時の営みや世界観、すなわち『歴史』が克明に映し出されています。それらの貴重な地図の数々が紡ぐ歴史の物語を、皆さんも読み解いてみませんか?」

というメッセージが公式サイトに掲げられているゼンリンミュージアムの常設展は3つのコンセプトで構成されています。

世界の中の日本

伊能図の出現と近代日本

名所図会・観光案内図・鳥瞰図の世界

本記事では博物館で学んだこと、そのあとで自分なりに調べたことを織り交ぜながら、地図の歴史・地図の役割について考えていきたいと思います。

では、早速「世界の中の日本」を見ていきたいところですが、そもそも古代の地図はどんな形をしていたか、気になりますよね。

ミュージアムではそのあたりについてもしっかりと紹介されています。

こちらが何の地図か、みなさんはわかりますか?

現存する世界最古の地図(紀元前600年〜700年頃)と言われる「バビロニアの地図」(大英博物館蔵)です。

バビロンをはじめとする有力都市やユーフラテス川が描かれているそうですが、現在のデジタル地図と比べると、非常に抽象度が高く、ざっくりとした位置関係がわかる程度です。

その後、ヨーロッパでは「地動説」「天動説」論争などを経ながらも、さまざまな地図が制作されていくわけですが、そのあたりのことを学べるおもしろい漫画『チ。ー地球の運動について-』(魚豊著、小学館)がありますので、興味のある方にはオススメです。

マルコ・ポーロの活躍により、世界地図のなかに日本が登場!

ここでは西洋の地図の歴史は割愛しまして、「世界の中の日本」に話を戻しましょう。

日本と世界との関係で注目したいのが、歴史の教科書にも登場するヴェネツィアの商人、マルコ・ポーロ(1254〜1324年)。

当時、日本は世界有数の銀産出国だったこともあり、彼の旅行記『東方見聞録』において、日本は「黄金の国ジパング」として紹介されています。

ただ、マルコ・ポーロは実際には日本を訪れていません。

「その中で紹介された黄金の国『ジパング』は羨望の眼差しを向けられ、想像で地図に描かれ始めた」(ゼンリンミュージアム公式サイトより)

世界地図のなかでの日本は、まずは「想像」によって描かれ始めたというのが実際のところのようです。

その後、徐々に精度がアップしていく様子は、ミュージアムのサイトでも確認できます。

16世紀後半に描かれたヤン・ホイフェン・ファン・リンスホーテンの『東方案内記』では、日本は「エビ」のような形をしていますが、17世紀に入ってから制作されたイグナシオ・モレイラの地図では、本当の日本の形に随分近づいていますよね。

そして、日本地図といえば、真っ先に思い浮かぶ、あの人の地図によって、世界の人たちにも、日本列島の本当の姿が知られるようになっていきます。

そうです。伊能忠敬です。

ただ、「伊能図」に関しては、悲しい出来事がついて回ることに──。1828年、シーボルトが伊能図の写しを持ち出そうとしたことが発覚し、伊能忠敬の支援者だった高橋景保が獄死してしまうのです(歴史の授業でおなじみの「シーボルト事件」)。

この話は本記事後半にもつながるのですが、地図の役割の1つに「軍事利用」があるため、幕府としても厳しく取り締まったと考えられます。

行基、赤水、伊能忠敬――日本地図発展の功労者たち

ここまで、海外の地図に日本が登場して、その正確性を増していく流れをご紹介しましたが、かつて日本にはどのような地図が存在していたのでしょうか。

日本地図を作成したのは #伊能忠敬 だと教科書で学びましたよね。でも最初に作ったのは伊能忠敬ではないのはご存知でしたか❓

— Mapbox Japan (@mapbox_jp) August 24, 2022

40年以上前に長久保赤水が高精度の地図を全国に広めていたようですし、それ以前にも「行基図」と呼ばれる地図もあったようです。

地図誕生には様々な秘話がありそうです👀

ここからは、マップボックス・ジャパン公式ツイッターでも紹介されている3人の人物を中心に見ていきたいと思います。

まずは奈良時代の僧・行基 (668-749年)が作成したと言われる「行基図」。ただ、当時のものは現存しておらず、本当に行基が作成したのか否か、諸説あるようです。

地図の特徴としては、大きさ(面積)や形は不正確で、各地域の位置関係を把握することに重きが置かれている印象を受けます。

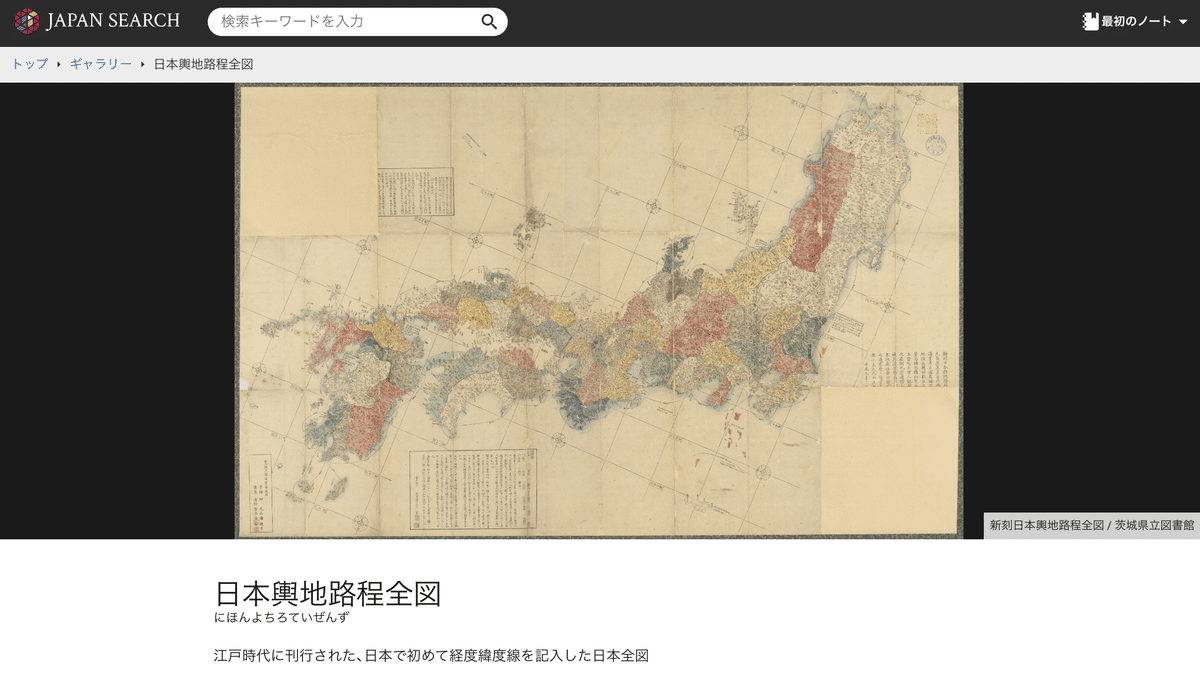

そして、2番目は、伊能忠敬よりも先に日本地図を作成した長久保赤水(1717-1801年)。

海岸線の正確性などは伊能図に劣りますが、赤水図は地名や川の名前などが詳細に記されているという特徴を有しています。

令和になってからも、赤水の地元・茨城県高萩市では、日本大学の卜部勝彦教授による「赤水図を使った特別授業」が行なわれたりと、今でも大切に活用されているそうです。

マップボックス・ジャパン公式もツイートしている儒学者の長久保赤水。https://t.co/g8mjCnUkyc

— 高田徹 🗾🇺🇦|マップボックス・ジャパンCEO (@torutakata) September 6, 2022

伊能忠敬よりも早く日本地図を作ったことでも有名。地元茨城県高萩市では、日本大学の卜部勝彦教授による特別授業が行なわれたそう。

地理好きの私としては興味津々です。https://t.co/qmehGb7tW7

最後の伊能忠敬(1745-1818年)に関しては、もはや説明は不要かと思いますが、20年弱の歳月を費やし、全国を測量して正確な地図を作成した人物になります。

展示物を見ながら感じた「地図の求められる3つの役割」

早足で、「世界地図の中の日本」、そして「日本国内の地図の歴史」を振り返ってきましたが、ここからは、ゼンリンミュージアムを回りながら感じた「地図の3つの役割」をお伝えしつつ、「地図のこれから」にも思いを馳せていきたいと思います。

まず、3つの役割というのは、「国家のための地図」「産業のための地図」、そして「観光のための地図」になります。

1つ目の「国家のための地図」。

ウクライナ有事に際して、軍事侵攻、あるいは国土防衛、領土奪還に際しても使用されていることと思いますし、税金を徴収したり、領土・領海を定めたりするときにも、地図は必須のツールとなります。

先述した「伊能図」はまさにこれで、国や自治体が作成・活用する、地震や津波といった災害に備える防災マップなども、この範疇に入るかもしれません。

2つ目は、「産業のための地図」。

国や地域というのは、敵からの備えであったり、徴税のために「地理」を把握する必要がありますが、同時に、産業のための地図がなければ、人々が日々の営みを全うすることはできません。

もっと具体的にいえば、赤水図がそうであるように、「ここに川があるから田畑に水を引ける」「この地域とこの地域は水路でつながっているから、物資を運ぶことが可能だ」「こことここは距離は近いけれど、間には険しい山があるから迂回しなければならない」というように、産業振興のための計画を練るには、地図が必要になるのです。

3つ目は、「観光のための地図」。

この項目については、ぜひゼンリンミュージアムに足を運んで「名所図会・観光案内図・鳥瞰図の世界」のコーナーをご覧いただければと思いますが、サイトには次のように説明されています。

「日本において江戸時代の初めごろから庶民の間で『旅行』が盛んに行われるようになった。当時の目的は『おかげ参り』(お伊勢参り)をはじめとした寺社参詣が主であり、移動手段も徒歩であった。その頃に出版されていた書物としては街道図や名所、宿場の場所、距離などを記した『道中記』や、名所を図で表した『名所図会』があり、旅行案内書の役割を担っていたと考えられる」

実は、ゼンリンが最初に手がけたのも、別府の温泉街のマップであり、いつの時代にも「観光のための地図」は、人々の生活に楽しさを提供してきたことがわかります。

地図は昔からずっと「編集物」だった

この3つの地図の役割を考えながら、私が再認識したことは、「地図は最初から編集物だった」という事実です。

そんな私の気づきにぴったりの言葉を、国立歴史民俗博物館のサイトで見つけました。

「正確な形を描こうとすることだけが地図ではない。われわれが暮らす生活世界のさまざまな地理情報を提供することもまた、地図の重要な役割である」

バビロニアの地図が冒頭で示したような形だったのは、測量技術がまだまだ十分ではなかったからでもありますが、「都市間の位置をざっくり把握する」という目的に沿って編集されたからでもあるはずです。

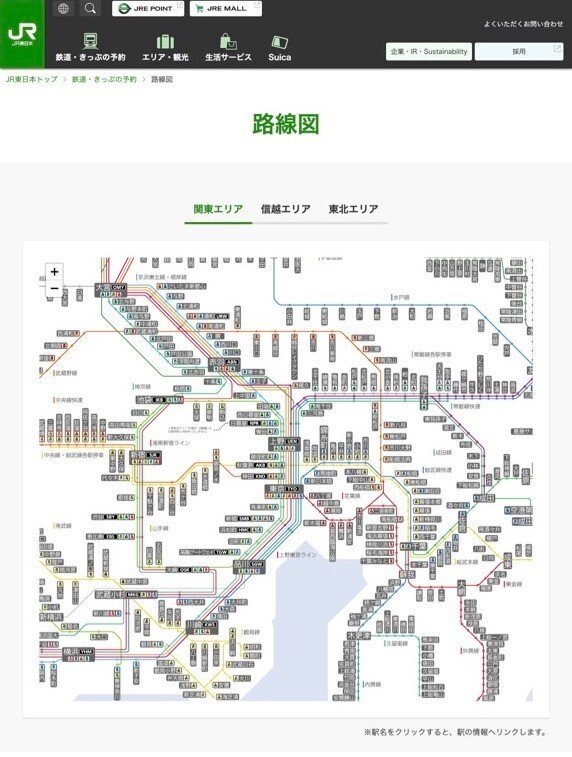

また、江戸時代の観光地図だけでなく、JRの路線図、地域の観光マップというのは、正確性を犠牲にしてでも、わかりやすさ、見やすさ、目的地へのたどりつきやすさを重視しています。

たとえば、山手線の地図を正確に描こうとすると、楕円になるはずが、わかりやすく「丸く」描かれるケースをよく見ます。

おそらく、丸く描いたほうが見やすいからではないでしょうか。

そもそも、私たちが日頃から目にしている世界地図もまた、球体の地球を平面で無理やり表現したものであり、メジャーなメルカトル図法も「面積の正確性」を犠牲にしていたりします。

これまでも何度かご紹介している、にゃんこそば@データ可視化さんの力作。

— 高田徹 🗾🇺🇦|マップボックス・ジャパンCEO (@torutakata) September 9, 2022

今回は、「メルカトル図法の地図に手を加え、実際の面積に直した地図」が話題を呼んでいます(乗り遅れましたが)。

表現方法の違いで見える世界がずいぶん変わることを改めて実感できますね。https://t.co/qEIyJDqTJ6

地図というのは、誕生したそのときから「編集物」であり、地図というプラットフォームに何を載せるかは、つくる人、利用する人の思い次第なのではないかと私は思いました。

先日のnoteでご紹介した『地球の歩き方』『ことりっぷ』といったガイドブックがチャレンジしていることも、まさに「編集」であり、「観光のための地図」づくりの最前線を知ることができる事例となっています。

今回は、一人前の地図屋になるために学んだ「地図の歴史」についてお伝えしました。また機会がありましたら、「地図のつくり方」(どうやって地図はつくられているのか)についてもご紹介したいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください!