記事抜粋220

本文はこちら:記事抜粋220

さて、どんな小噺をしようかな・・・。

最近、数学的思考って話をちょくちょくしてるような気がするので、それでいこうか。

まあ、そういうことなんだけど、具体的な話が欲しいよね・・・。

こんなのはどうでしょう。

高校の数学で、一番大事なのは集合論じゃないかなと思ってますが、集合論に限らず数学の問題ってこんな感じですよね。

「問題(すなわち前提条件)・・・から、解---を求めよ。」

これって「十分条件・・・から、必要条件---を求めよ。」ってことですよね。

なんで高校の数学って前置きをしたかというと、高校の数学で初めて「求めた解から、逆に、前提条件が成り立つ。」ってことを確認させられるようになったと思うんですよ。

つまり、「必要条件から、逆に、十分条件が成り立つ。」ってことを確認させられたと思うんですよ、高校で初めて。ま、先に集合論を習ってからだと思うんですけど。

つまり、問題と解が互いに必要十分条件であるってことを確認させられたと思うんですよ。

これ、俺はわりと衝撃を受けたんですけど・・・。

まあ、数学に限らず授業中しばしば寝ていて、同級生達には「睡眠学習」とか言われてましたけどね・・・。

たぶん、寝起きにたまたま耳に入ってきて衝撃を受けたんじゃないかと思うんですけど・・・。

ここまで普段の日常的思考でできるようになって初めて高校レベルの数学をモノにしたと言えますわな。

でもね、できてない人がほとんどじゃないかなと思うんですよね・・・学会レベルでも・・・。

必要条件・十分条件|数学|苦手解決Q&A|進研ゼミ高校講座 (benesse.co.jp)より

佐藤優さんの「地方上級公務員試験」の話も時々してますが、チラ見した感じではほぼ土台は中学の数学じゃないかなと思ってます。もちろん、中学校では出てこないようなややこしい話が多いんですけど。

中学までは解を求めりゃ終わりって感じだったと思うんですよ。

で、皆さんの数学のイメージってこれじゃないかなと思うんですよ。

やってることって、解を求めるために、定理を使える形に問題を整理するってことばっかりじゃなかったかなと思うんですよ。まあ、高校でも基本これが多いんですけど -- 覚えとけやって定理・公式が多すぎて「ぎゃー」って思い始める人が増えるのがたぶん高校からなんですけど。「使っていい定理・公式は問題に付けとけや!」って俺なんか思ったもんですけど。

例えば、式を変形したり、図形問題なら補助線を引いて「隠れた、定理が使える形、を見つける。」みたいな話ですね。

まあ、これも大事っちゃー大事ですけどね。

でも、「知ってる者勝ち」みたいな話ですよね。

まあ、だから佐藤優さんは「知識欠損を埋める」って話をしてんのかなって思うんですけど。

[4] 原発燃料の副産物劣化ウランを蓄電池に レアメタル代替 2024年9月21日

16,000トンの劣化ウランの有効利用。

蓄電量がさほど大きいわけではない。

再エネを増やしていった場合に調整力が必要だが、必ずしも「コストの高い」再エネ電力を使う必要は無く、「コストの低い」電力を使ってもかまわないので、これはこれで合理的。

海水直接電解ができるようになればこれも原発を使ってやってもよい。

劣化ウランを蓄電池「レドックスフロー電池」に再生、世界初の成果目指す|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 (newswitch.jp) 2024年01月14日

放射性廃棄物を資源に変える技術革新 令和5年11月15日 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 原子力科学研究所 原子力基礎工学研究センター 研究主幹 菅原 隆徳

[5] 前に紹介したときはさらっと流してましたが:寿命は鉛蓄電池の4倍…エナジーウィズが提案開始、「ニッケル亜鉛電池」の性能 2024年08月31日

セパレータは(おそらく単一イオン伝導性の)セラミックコーティングを施したものであることは何回か説明してますが・・・

海外では分厚いセパレータ使って「動作した」言うてますからここだけでも月とスッポンなんですが・・・

「負極バインダー」って言ってますよね。亜鉛の板じゃないんですよ。「じゃあ、亜鉛の粉なんじゃないの?」と簡単に思っちゃうんでしょうが、実際そうなんでしょうが、ここに亜鉛デンドライトを形成させない工夫が有りそうですね。何したか知りませんが。書いてないので。Google Patents見ても出てこないので。

いや、やっぱ「腐っても鯛」って言うか、日本の電池屋・・・いや、別に腐ってませんけど・・・スゴイっすな。

非水系、全固体電池のアノードフリー=その場形成(金属Li)負極はSamsung SDIが先に市場に出すようですが、リチウムデンドライト対策ではニッサンが度肝を抜いてくれるのではないかと楽しみです。

[6] フッ化物イオン導電性固体電解質の原子配列の乱れとイオン伝導経路を解明 2024年09月20日

まあ、これだけじゃよくわかりませんが、F-イオンの配置(よってポテンシャル)に関するハイエントロピー効果って考えてもいいんじゃないですかね。

フッ化物全固体電池の課題は活物質なんですけどね。コンバージョンマテリアルを使うことでエネルギー密度が高いって言ってますけど、固体内拡散が遅いので界面しか使えず、all interfaceにでもしなければ充放電反応が遅くてしゃーないんですわ。

合金にしたらハイエントロピー効果で固体内拡散が速くなりましたってんなら見通しは良くなるんですけど・・・。

インターカレーションもやってますけど、あんまり良くないんだな・・・。

[11] いま注目のナトリウムイオン電池、中国ベンチャーが水に強い正極材料でコスト削減へ 2024年8月20日

今のところ使い物になりそうなのは日本電気硝子の酸化物全固体ナトリウムイオン電池とナトロン・エナジーの高電位負極を使った定置型蓄電池くらいだけどな。

日本電気硝子は酸化物固体電解質の中に析出したLFPガラセラが正極、ナトロン・エナジーが負極と類似のプルシアンブルー系正極だ。

日本電気硝子は酸化物固体電解質の中に析出したSnを使うが、電位は低いものの、金属Naが析出しにくいようなN/P比にしてつくっていると思うし、酸化物全固体電池だからまだ安全なほうだと思われるわけ。

そんなことはわかってんだが・・・。

負極に何を使うかが肝心なんだよ。何回も言わすな。

日本中性子科学会誌「波紋」 Vol.25,No.4,2015.

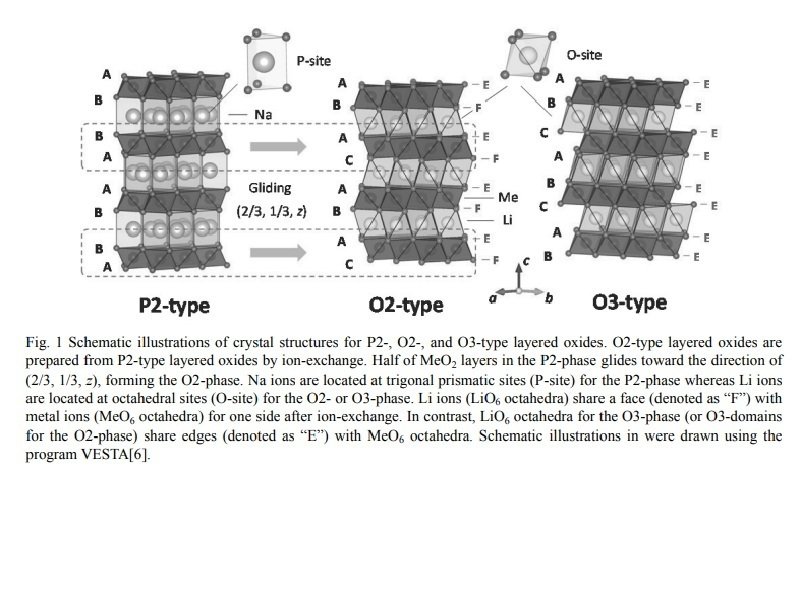

P2型層状ナトリウム遷移金属複合酸化物がいいのは既にわかっていたので(もちろん資源制約対策だからNiなんて使わない。FeとMnでつくっている。)、こいつは次の段階に進んでるけどな、2015年に。

まあ、こいつはリチウムイオン電池に使いたいから、P2型のナトリウムマンガン複合酸化物をつくってからフラックス法でイオン交換をして同じように耐水性・サイクル寿命に優れたO2型のリチウムマンガン複合酸化物をつくっているんだが。

製造プロセスが増えちゃうけどな・・・。

[13] In situ p-block protective layer plating in carbonate-based electrolytes enables stable cell cycling in anode-free lithium batteries | Nature Materials Published: 02 September 2024

だからSnがええ言うたやろ(笑)、2014年に(笑)。

Anode-freeではないけど、Snを保護膜にするってのは前から日本に有るんだよ(笑)。

黒鉛でもレートを上げると粒子表面に金属Liが析出するからな、それも抑えられる。

ま、カザフスタンのアホにはわからんかったけどな、教えてないからだけど。教えるわけにもいかんけど(笑)。

Natureの論文より10年先行(笑):Development of economically feasible three-dimensional lithium/sulfur battery (granted by the Ministry of Education and Science of Kazakhstan) (4649/ GF4)

まあ、俺は昔からそうだけどな(笑)。

Leakage behavior of DC electrically degraded (Ba,Sr)TiO3 thin films, IEEE Trans. Device Mater. Reliab. 4 (2004) 268.とIntentionally inserted oxygen depleted (Ba0.5Sr0.5)TiO3 layers as a model of DC-electrical degradation, IEEE Trans. Device Mater. Reliab. 4 (2004) 670.も次の年の2005年にNatureに「One TiO6 unitだけ酸素欠陥の多い層を挿入できました」って論文が出る1年前だしな。しかし、俺の論文が参照されてないんだな(笑)。

このへん(Fermi Level (2018/02).)なんて、12年後の2016年に出た酸化物エレクトロニクスの書籍に「Schottky障壁が・・・薄くなるかもしれない」って書かれたしな。2005年にIBM ZurichからNature Materials等に出た「ReRAMの前駆現象としてのCr3+の界面での酸化」の論文の1年前だし。しかし、俺の論文が参照されてないんだな(笑):Electron-detrapping from localized states in the band gap of (Ba,Sr)TiO3, Solid State Commun. 132 (2004) 109; Electrical characteristics of (Ba,Sr)TiO3 films accounted by partially depleted model, Microelectron. Eng. 75 (2004) 316; Electronic structures near surfaces of perovskite type oxides, Mater. Chem. Phys. 91 (2005) 243.

このへんなんて、2005年に「光誘起XY型超電導相転移(できれば室温で)」の話がベースだからな。2008年のIBMからNatureに出た「光誘起exiton-polariton室温Bose-Einstein凝縮」の論文より3年早い。二次元半導体(俺のは単にポーラロン直径と同等の厚さの疑似二次元薄膜だけどな)の光誘起超電導とか、高強度コヒーレント光によるBaTiO3の応答とか、これからやっていこうって話が出てんのが2024年になってからだろ:Effect of Oxygen Adsorption on Polaron Conduction in Nanometer-Scale Nb5+-, Fe3+-, and Cr3+-doped SrTiO3 thin films, Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 065807. たくさん有るからこれひとつだけ。

[14] In situ formation of liquid crystal interphase in electrolytes with soft templating effects for aqueous dual-electrode-free batteries | Nature Energy 20 September 2024

日本はZn/Ni(OH)2でやっちゃったけど、Zn/MnO2でおなじことすりゃええよって前から書いてたやろ。やっと出たな。

カザフスタンではNiOOH(単にNi(OH)2の酸化型ってだけ)で電析やったけどLinkedInではMnO2でええよって書いてたわな:Proof of concept on flow-assist-free Zn/NiOOH battery (granted by the World Bank and the Government of the Republic of Kazakhstan) (OK_653), Jan 2015 - Aug 2015.

ま、これは情報戦の一環だけどな。

正極はintercalationだけどな。Half intercalation。

MnO2が一回できたら後はproton intercalationなんだからdual-electrode-freeにする必要も無いけどな。まあ、電池製造が簡単なのか。

定置型蓄電池も、リチウムイオン電池だと短周期変動対策+αくらいが経済合理的限界だ。長周期変動対細工はもっと安い水系の電池でやりたい。

ただ、長周期変動でも変動が大きい場合や、日間変動レベルになると火力発電で調整するしかないだろうな。非化石にするんなら水素だ:H2 & NH3 Combustion Technologies (2020/12).

既設間変動対策になると燃料を長期備蓄する必要が有るからアンモニアだ:H2 & NH3 Combustion Technologies (2020/12).

[22] サムスン電機「夢のバッテリー」成功…超小型全固体電池を世界で初めて開発 9/23(月)

日本のセラミックスコンデンサメーカー3社、もう一つFDKも既に上市している。

まあ、化石燃料消費量抑制・需給緩和には役に立たんので、後は割愛。

1997年に東北大学のLiCoO2単一粒子測定の論文をなぜかたまたま読んでしまって1998-1999年の2年間だけ電池に浮気してしまったが、三つ目の会社の研究所の所長にコッソリ呼ばれた時に「(酸化物全固体電池なんて)積層セラミックコンデンサみたいなもんならできるでしょうが・・・」と言ったところ、「そんなもんならつくりとうない。それよりも電池なんか日本でやっても儲からんで。はよ次のテーマ考えといてくれ。」言われて、「ですよねー。」とエレクトロニクスに戻った俺・・・。

ま、この記事に有るのは積層セラミックコンデンサみたいな電池です(笑)。

そんな俺も、2010年の日本半導体死亡宣告の後、国プロの期間が残っていたので2012年まではそれを続けていたんだが、2012年に四つ目の会社を辞める少し前にSamsungの研究所のやつが話したいというから会ってみたら「次、何やるんですか?」と聞くので、「さーね・・・電池でもセラミックコンデンサでも何でもいいや(まあ、そんなもんしかないんじゃないかって気も有ったものの、冗談だったんですけど・・・。)」と言ったら「電池やセラミックコンデンサで頑張ってもなー・・・。」って言われちゃいましたよ(笑)。

ま、この記事に有るのは「電池+セラミックコンデンサ」みたいなやつです(笑)。

おまけ

[1] LinkedInにも出てたので(Likeしときましたけど・・・):NISMO

いやー、かっちょえー。

まあ、たぶん、おっしゃる通りなんでしょうけど、俺は非数量データでも割り切って数量化して、理論式でなく経験的多項式でもいいから割り切って数式化するっていう米国式のほうがしっくりきますけどね。

感性ってのがどうもわからないんで。

車ってのは難しい商品だな・・・。

感性が磨かれていくってことも有るとは思いますよ。

方法がわからんので、とりあえず身に着けるものを「お気に入り」にするってとこから始めてますが・・・。

Reolが「せーの、で手放せよ。感覚で胸を打つもの、それ以外を。」と歌っていらっしゃったので・・・。あ、昔、競艇行ったときに聴いたんですけど。

物持ちがいいもので、妥協して買ったものが何となく気に食わなくても10年以上もってて、なんとなく不快感を感じることも有ったので・・・・思い切って捨てるときに歌いながら捨てています。

ただ、たいした感性も無いクソ凡人が感性って言葉に逃げ込むのもよろしくないと思うんですよ。

それよりは知性を磨いたほうがいいと思うんですよ。

知性ってのはクソ凡人も優れたお方も分け隔てなく活用でき、訓練方法も比較的整理されてると思うんですよ。

ということで、数学でも勉強しな。

俺は、数学好きJD(数学科行くと数学の教員くらいにしかなれないから専攻は化学にしたって言ってましたが)と話して以来、高校の数学は万人向けじゃないかなと思ってますが・・・。

俺の母親が家の古いものを片付けていた時、俺の高校生の時の数学チャートを発見し、中身が新品のように真っ白だったのを見て「お母さん、ショックでしたよ。家で勉強したの見たこと無いなとは思ってましたけど、こんなに酷かったとは思いませんでしたよ。お母さん、全部読みましたよ。今では高校の数学ならアナタよりできると思いますよ。」と文句を言われ、返す言葉が無かったってことも有りましたが・・・。

by T. H.

LinkedIn Post

[1] Materials/Electronics

[2] Electrochemistry/Transportation/Stationery Storage

Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018/02).

Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries (2023/05).

Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries 2 (2023/12).

[3] Power Generation/Consumption

Electric-Power Generation, Power Consumption, and Thermal Control (2020/07).

Electric-Power Generation, Power Consumption, and Thermal Control 2 (2023/12).

[4] Life

[5] Life Ver. 2

[6] 経済/民主主義

Published Articles' List (2004-2005, 2008-2011, 2015)