『鳥展』に行ってきました!

大変光栄なことに、国立科学博物館で開催中の『鳥展』公式アンバサダーことトリバサダーに選出いただき、11月1日に一足早く鳥展を体験してきました!

特別展「鳥~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」は、2025年2月24日まで、上野の国立科学博物館にて開催中です。

今回は内覧会当日の様子や、鳥展の見どころを、私の感想を交えてご紹介します!

11月1日当日、新幹線で東京へと向かい、上野駅へ。駅に着くと改札の横に鳥展の大きなポスターが!

上野動物園方面に少し歩いていくと、ここにも鳥展の看板がありました。期待が高まります。

私が駅に到着したのが昼過ぎだったため、15時半の入場時間まで余裕があり、先に『ことりカフェ上野本店』へ鳥たちに会いに行くことにしました。

国立科学博物館からは少し離れていますが、散歩がてら歩くにはいい距離だと思います。

インコモチーフの可愛いドリンクを飲みつつ、鳥たちと触れ合って癒されて、いざ鳥展へ。

私が科博を訪れるのは今回が2度目。ちょうど去年の秋の時期に、常設展を見に来たのが初めてでした。そのときも、数時間ではすべての展示を見ることができず、はく製の多さや展示の充実具合に感動しました。

もし、国立科学博物館に行ったことがないよという方がいたら、常設展もぜひおすすめします!

今回の内覧会は、私たちトリバサダーの他にも、賛助会員の方々がたくさん来ていらっしゃいました。賛助会員になると、今回のような特別展の内覧会に招待いただける制度があるのですね。

受付でトリバサダーの特典をいただき、室内へと進みます。

エスカレーターで下った先、音声ガイドの機械を受け取って振り向けば、インドクジャクとシマエナガがお出迎え!

シマエナガの姿に「こんなに小さいの?」という声が聞こえてきました。

残念ながら野生のシマエナガは見たことがないのですが、本州にも生息するエナガを初めて見たときには、想像以上に小さい!と思ったのを思い出しました。

最初の展示は、絶滅した鳥たちや、絶滅の危機に瀕している鳥たちです。

生き物の絶滅というと、恐竜が絶滅したような遥か昔の話や、海外での話など、どこか自分たちとは遠いところの出来事のように感じます。

けれど、実際には日本国内でも近代になってから姿を消してしまった鳥たちがいます。

鳥の絶滅というのが今も起きている身近な問題であると、再認識しました。

展示は、鳥たちの身体的・機能的特徴についての解説へと進んでいきます。

鳥とはどのような生き物なのか。

例えば骨格は、内臓は、翼は、他の生き物と鳥は何が違うのか。新しい知識にわくわくしながら、解説を読んでいきます。

鳥たちは、世界中の寒いところ、暑いところ、陸上から水中、そして空にいたるまで、あらゆる場所にいます。

生息地、食べ物といった生活が異なる鳥たちは、それぞれが環境に適応するために多様な姿に進化しました。それは、外見的な特徴からも見てとれます。

例えば足。

身近なハトやスズメから、鳥の足はすべてが前指3本後ろが1本だと思い込みがちですが、鳥は種類によって様々な足の形をしています。

インコとオウムの足は前2本後ろ2本の対趾足。

オウムの足の裏はこんな風にボコボコとしています。枝を掴みやすく、物を持つのにも適した形状です。

足と同様に、翼も鳥の種類ごとに異なった形状をしています。こうして並べてみると、形の違いは一目瞭然ですね。

鳥によって翼の形が違うことは知っていましたが、具体的にどのように違うのか、なぜ違うのか、この展示で知ることができました。

空を飛ぶという動作一つをとっても、鳥の種類によって飛び方や飛ぶ場所が異なり、そのために翼にこれだけの多様性があるということには驚かされます。

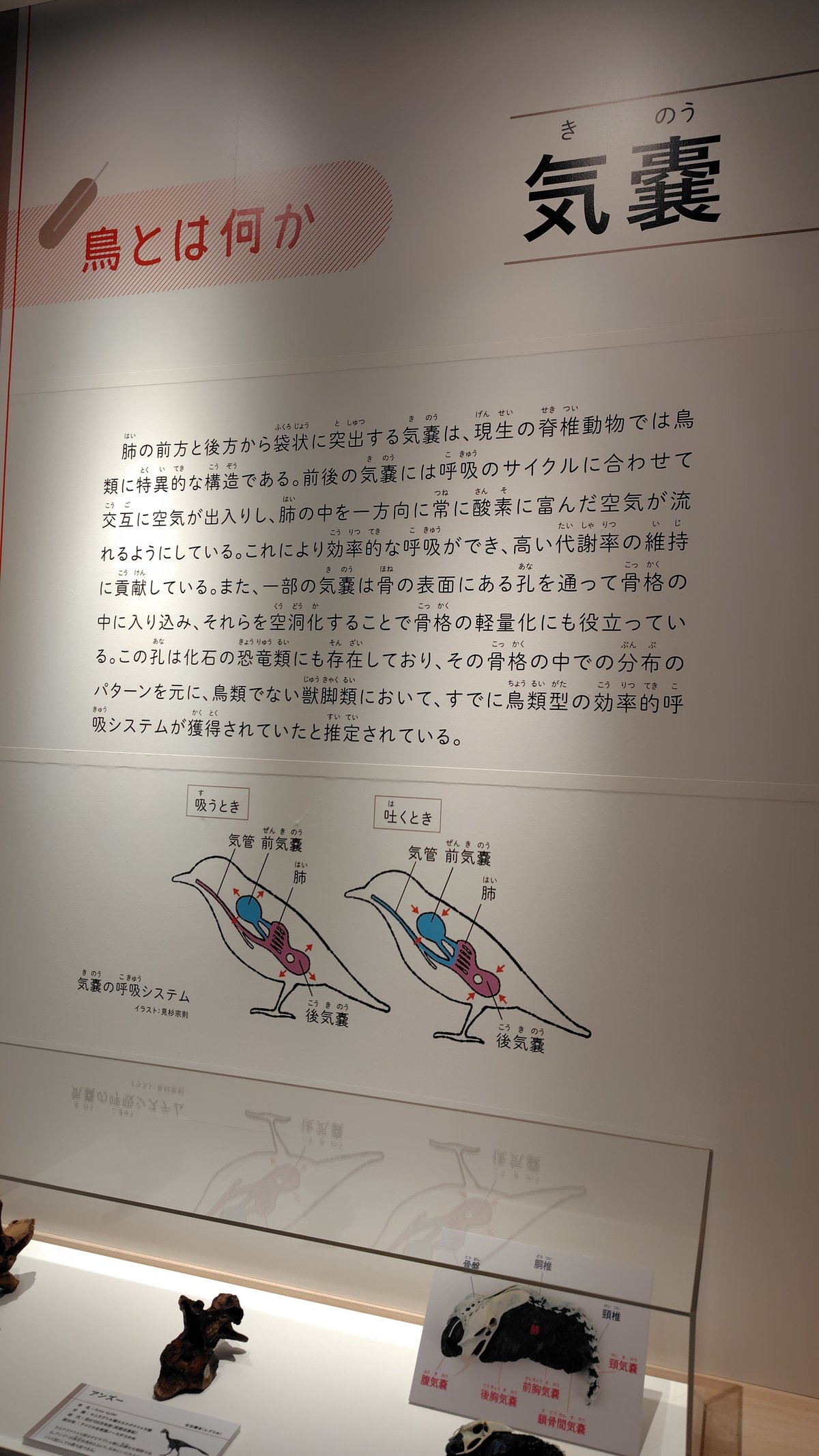

興味深く感じたのが気嚢に関する展示です。

私が初めて気嚢というものについて知ったのは、鳥のテフロン中毒の話からでした。

鳥のテフロン中毒とは、テフロン加工されたフライパンなどを空焚きや高温加熱した際に生じるガスによって、鳥が中毒を起こし、最悪死亡してしまうというものです。

昔、炭鉱に入る際にカナリアを連れて行った、なんて話を聞いたことがあるかと思いますが、あれもガスなどをいち早く検知するためと言われています。

鳥には哺乳類にはない、気嚢が備わっています。気嚢は、効率よく酸素を体内に取り入れることができる一方で、有毒なガスもたくさん体内に取り入れてしまいます。

気嚢の作りのために、鳥は哺乳類に比べて毒ガスに敏感に反応し、中毒を起こしやすくなっています。

気嚢の痕跡は、一部の恐竜類でも確認されているようです。

鳥たちは時々、現代の恐竜などとも言われますが、まさに、鳥が恐竜の子孫であることの証拠ですね!

そんなことを考えながら進んでいくと、大きな骨格が見えてきます。

鳥類がどのようにして現代の鳥、現生鳥類に進化するに至ったのか、進化の過程が解説されています。

私はもともと恐竜が大好きで、恐竜の研究者に憧れを抱くような子どもだったこともあり、こうした解説の内容にはわくわくしました。

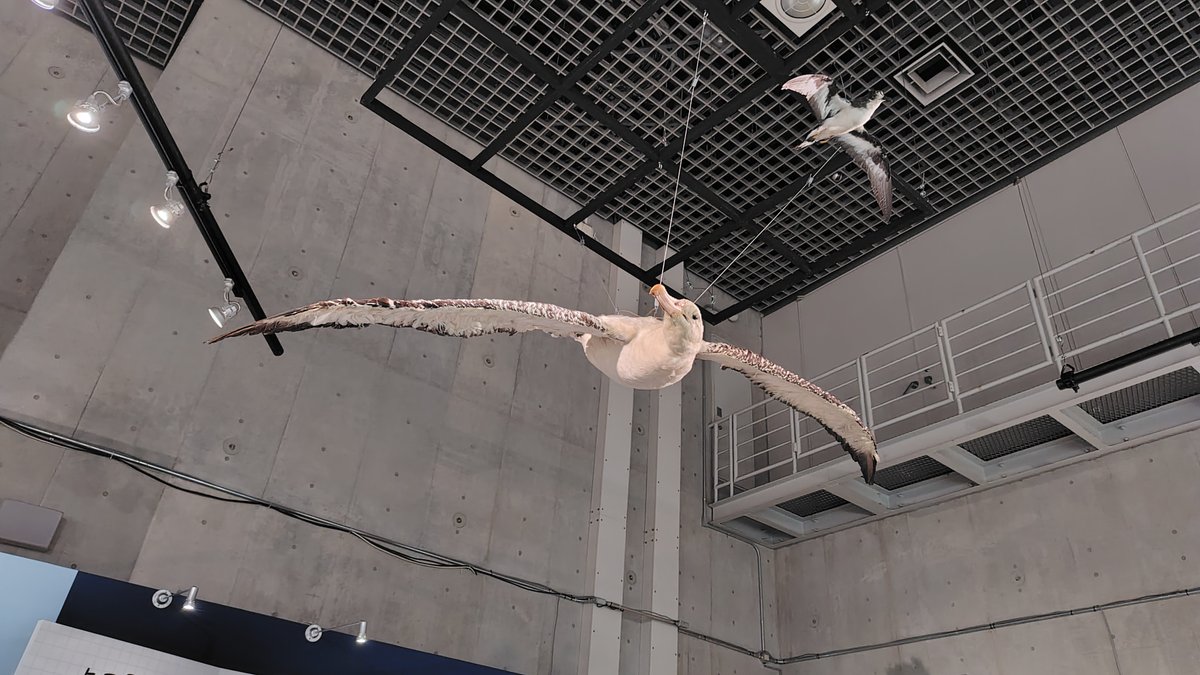

見どころのひとつ、ペラゴルニス・サンデルシの復元模型は、その大きさに圧倒されること間違いなし。こんなに大きな鳥が地球上に存在していたんですね。

実際の大きさをこうして体感できるのは素晴らしいです。

展示は、鳥たちの分類に関する内容へと進んでいきます。

鳥類の分類は、技術の発展と共に新事実が判明するなど、時代と共に移り変わってきています。

近年では、実はハヤブサが、猛禽類よりもインコやスズメの仲間に近いことが判明し、話題になりましたよね。

映像の展示があったり、鳥たちを分類する”目”が一覧で見られるようになっていたり。ここでも、鳥の多様性に驚かされます。

そして、この先は鳥たちを分類ごとに展示するパートへと移っていきます。

現生鳥類は、「古口蓋類」と「新口蓋類」に分類できるんですね。このあたりの詳しい分類についても知らなかったので、勉強になります。

個人的に嬉しかったのが、想像以上に骨格標本が多かったこと。

鳥たちの骨格の美しさもとても好きなので、はく製だけでなく、骨の作りもじっくり眺めることができて良かったです。

このような感じで、表記と共に目ごとの分類で展示がなされています。

例えるのなら、鳥類図鑑の中に自分が入って、順番に鳥たちを眺めていくような、そんな展示です。

分類ごとに色分けもされているので、どこまでが近い分類の鳥たちなのか、直感的にも分かりやすくて良かったです。

ここから先では、本当にたくさんの鳥たちに出会うことになります。

ペンギンたちの中にオオウミガラスの模型があり、オオウミガラスのエピソードを思い出して胸が締め付けられました。

オオウミガラスは絶滅してしまった鳥ですが、かつて「ペンギン」というのは、オオウミガラスを指す名前だったといいます。

分類上は、オオウミガラスはペンギンとは異なるようですが、海に生息する飛べない鳥という点では似ています。

オオウミガラスは、時に1日に数千羽が殺されたともいわれ、乱獲によって数を減らしました。悲しいことに、希少価値が高まったことで、標本にするためにさらに捕獲が続けられる結果となり、地球上から姿を消しました。

個人的に見られて嬉しかったコアジサシ。

学生のころ「リトル・ターン」という、コアジサシが主人公の絵本をもらったことがあり、そのときに初めてコアジサシという鳥を知りました。

誕生石ならぬ誕生鳥で、偶然にも自分の誕生日の鳥がコアジサシだったのもあって、思い入れのある鳥です。

たくさんのはく製が一度に並ぶ様は圧巻であり、同時にその鳥がどれくらいの大きさなのかを自分の目で見て確かめられるところが素晴らしいと感じました。

現代では、図鑑がなくても鳥の名前でネット検索すれば、いくらでも画像を見ることはできます。どのような姿をしているのかを知ることは簡単ですが、それがどれくらいの大きさなのかを想像することは容易ではありません。

たまに、バタンの種類の違いが分からないという話を聞くことがあります。

キバタンとコバタンは、画像で見たらとてもよく似ていますが、実際に目の前に並べてみると、大きさには明らかな差があります。タイハクオウムとオオバタンも、大きさが異なります。

こうした、見てみないと分からない鳥たちの特徴を知ることができるのが、はく製展示の良いところですね。

今回、私がもうひとつ良いなあと思ったのが、はく製に動きがあることです。

はく製というと、枝にとまった置物のような姿が並ぶだけを想像していましたが、展示されているはく製の中には、翼を広げていたり、空中に吊るされていたり、生態を反映した姿で展示されているものも多くありました。

実際には飛んでいる姿のままじっくり観察することは難しいので、鳥の美しい飛行の姿をこういった形で見ることができるのは、こうした展示ならではだと思います。

今回の内覧会は15時半~17時で行われたのですが、正直言って全く時間が足りませんでした。猛禽大集合に差し掛かったあたりで残り時間が少なく、先を急いだために見ることができなかった展示がたくさんあります。

先を急いだのは、インコとオウムの展示をじっくり見たかったからでした。急ぎ足に進んでいき、角を曲がって…

思わず、ああ~!オオバタンいる…!とマスクの中で呟いてしまいました。

まさかオオバタンがいるとは思わず、中央で翼を上げた堂々とした姿に、愛おしさと感動がこみ上げました。

どこでどんな暮らしをしていた子だったのかなと、オオバタンが家にいて、どんな鳥よりも私にとっては身近な存在だけに、そんなことも考えてしまいました。

最近、ヨウム科ができたことは、何となくしか知らなかったのですが、そこの解説もあって嬉しかったです。

インコたちの中で目を惹かれたのは、スズメくらいしかない小さなシュバシサトウチョウ。フィリピンの固有種で、英名にHanging Parrotとあるように、枝にぶら下がって眠るそうです。そんな面白い生態のインコもいるんですね。

たくさんの鳥たちを見た後で改めてインコとオウムの仲間を見ると、湾曲した嘴、枝に留まりやすく物を持つこともできる対趾足、美しい色の羽毛、オウムたちが持つ冠羽と、他の鳥たちとは異なる独特な姿をしていることに気づかされます。

オウムといえば鸚鵡返しできることは当然のように思われがちですが、全ての鳥が人間の声を真似られるわけではありません。太い舌を持ち、いろいろな鳴き声を自在に出すことができる。そういった面でも、インコとオウムというのは独自の進化をした鳥たちなのだと感じました。

ここから先は本当に時間がなく、ざっと見ることしかできませんでした…。

鳥展の最後は、美しくも独特な羽根と、面白い生態を持つフウチョウたち。なかなかこれだけのフウチョウのはく製を見る機会はないと思うので、ここも時間があったらじっくり見たかったです。

音声ガイドを返却して、エピローグへ。

終わってしまった…という喪失感と満足感で満たされつつ、歩いていくと見えてくるのはお土産コーナー!!

お土産コーナーも、どこを見ても鳥、鳥、鳥…!鳥好きにはとても危険な場所です。あれもこれも欲しい…!!

私が何かひとつだけおすすめするなら、鳥展の図録!

鳥展で見ることのできる鳥たちのはく製の写真から、さまざまな解説や読みものに至るまで、今回の展示のすべてが詰まっています。

図鑑としても、読み物としてもおすすめの一冊です!

そんなこんなで、国立科学博物館を後にしました。

触れ込み通り、一生分の鳥を見た気分になりました。

あれだけ多くの鳥のはく製を、一度に見られる機会はそうそうないと思います。

時間が足りなかったことだけが悔しいですが、会期中にもう一度リベンジで見に行こうと考えています。

これから行かれる鳥好きの方は、ぜひ時間にゆとりをもって楽しんでください!

私は1時間半くらいでは全く時間が足りませんでした!3時間は欲しい、そんな大ボリュームの展示になっています。

はく製は少し遠くに置かれているものもあるので、細かい部分を見たいなあと思われる方で、双眼鏡などをお持ちの方は、持って行ってもいいかもしれないですね。

動画やフラッシュ撮影は禁止ですが、撮影も可能なのでカメラを持って行って写真に収める楽しみ方もできます。

有料になりますが、個人的にはぜひ音声ガイドも聞いてほしいです!

展示を見ているだけでは分からない内容を、鳥好きなお二人、レイザーラモンRGさんと高柳明音さんの解説で楽しく聞くことができますよ。

東京、上野の国立科学博物館で開催中の鳥展は、来年2025年2月24日までです。

紹介しきれなかった部分もまだまだたくさんあります!ぜひ、その目で一生分の鳥を見に訪れてみてください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!