キジの尾羽の長さと温度の関係性

久しぶりの電車に乗って、景色の移ろいを眺めているそんな高橋です。(最寄り駅まで車で20分かかるので本当に久々)

では、早速本題に入りますが、

キジ類では、尾羽が長く幅のある鳥は寒さに弱く、尾羽の短い種類は暑さに弱い。

少しずつ説明していきますが、まずは尾羽の長さでなぜ見るのか。

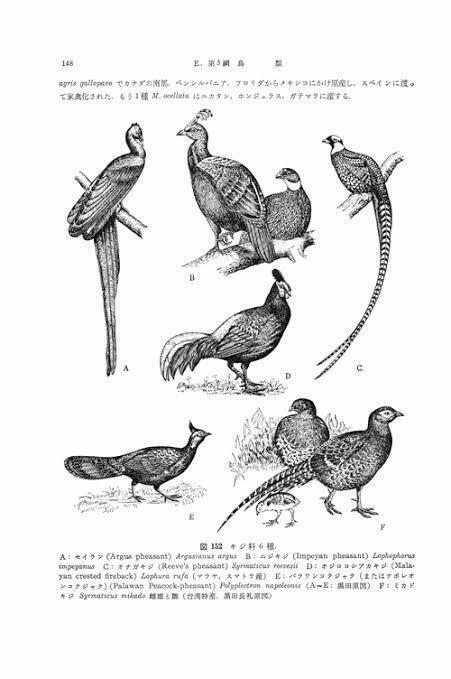

例えば、オジロコシアカキジやコクジャクなどの尾羽が長く幅の広い種類、ニジキジやベニジュケイなどの尾羽の短い種類、その中間に位置するのがミカドキジやニホンキジ。

このように種類によって最大まで伸びる長さや幅が異なります。

セイランは幅が広く長い種に位置し、オナガキジの尾羽の幅は細いため、中間種に位置する。

では、住んでいるところをみていきましょう。

尾羽が長く幅が広い種類の多くはどちらかと言うと低地に生息しており、広葉樹もまばらに生えている森林に生息しています。温帯に生息する種もこれに該当します。

一方で尾羽の短い種類は、高山帯に生息しており、雪や突風、日差しにも耐性があることが想像できます。

その中間に位置するニホンキジやコウライキジは畑など開けたところにいるイメージですね

では、これらを因数分解して、飼育下の環境に落とし込むと、

「尾羽が長く幅が広い種類」(温帯種も含む)

日差しを遮れる屋根を作り、やや湿度は高め

夏の暑さは風が抜けるようにコントロールし、

冬は暖かく出来るように対応する。

「尾羽が短い種類」(寒冷地の種も含む)

直射日光が当たる見晴し台を用意し、湿度は低め

冷房とまではいかなくとも、蒸し暑さから全力で逃れられるようにする。

冬は通り抜ける風を防ぐだけ

「中間的な長さの種類」

ニホンキジはかこっておけばおっけい。日本ならほぼ死なん。

と、暴力的な計算ですが、これまでの経験値からおそらくこのあたりが落とし所かなと。

もっと数をこなせば、より解像度は上がりそう。