ジミヘンとマイルス<中編> ~1970年の2枚のライブアルバム ~

マイルス・デイヴィスは、1970年1月1日のジミ・ヘンドリックスのNYのフィルモア・イーストでのライブを観ていた。

2019年12月4日に発売になったライブの完全版アルバム『ジミ・ヘンドリックス バンド・オブ・ジプシーズ コンプリート・フィルモア・イースト』(ソニー、2019)によって、このライブの全貌を余すところなく聴くことができるようになった(詳しくは<前編>をどうぞ)。

ジミのライブの後、急速に「ジミヘン化」するマイルス

ジミのライブを観た後、マイルスは急速に「ジミヘン化」(菊池成孔)してゆく。<中編>では1970年のマイルスの軌跡を追ってみる。

マイルス・デイヴィスは歯科医の父と音楽教師の母のもとに生まれ、裕福な中流家庭で育った。当時の多くの黒人ジャズメンの出自とは大きく異なる。名門ジュリアード音楽院に入学するも退学。モダンジャズの創始者チャーリー・パーカーのもとに転がり込んで、そのキャリアをスタートさせたというエピソードも、普通のエリートの枠に収まることを拒否する不羈なる才能と自信を感じさせる。

マイルスは黒人であることと同時に黒人ということに依存しない超越性を志向してきたミュージシャンだ。それは一言でいうとクールという言葉で表現できる。

クールとは既存の体系や価値観を軽々と越境して平然としている優雅さのことだ。

『クールの誕生』でジャズに新潮流をもたらし、一転、プレスティッジのマラソンセッションの4部作『クッキン』、『リラクシン』、『ワーキン』、『スティーミン』でハード・バップの傑作群を作り上げ、『カインド・オブ・ブルー』ではモーダルプレイによってモダン・ジャズにクール&ミニマル革命をもたらし、『スケッチ・オブ・スペイン』でオーケストレーションやエスニック音楽を取り込み、セカンド・クインテットではモード、ハードブロー、アヴァンギャルド、エレクトリックなどを融合させ、抽象化によるジャスの極北へと至った。

こうみてくると、マイルスの軌跡は黒人ジャズから始まったジャズそのものを変革してきた歴史であったことがわかる。

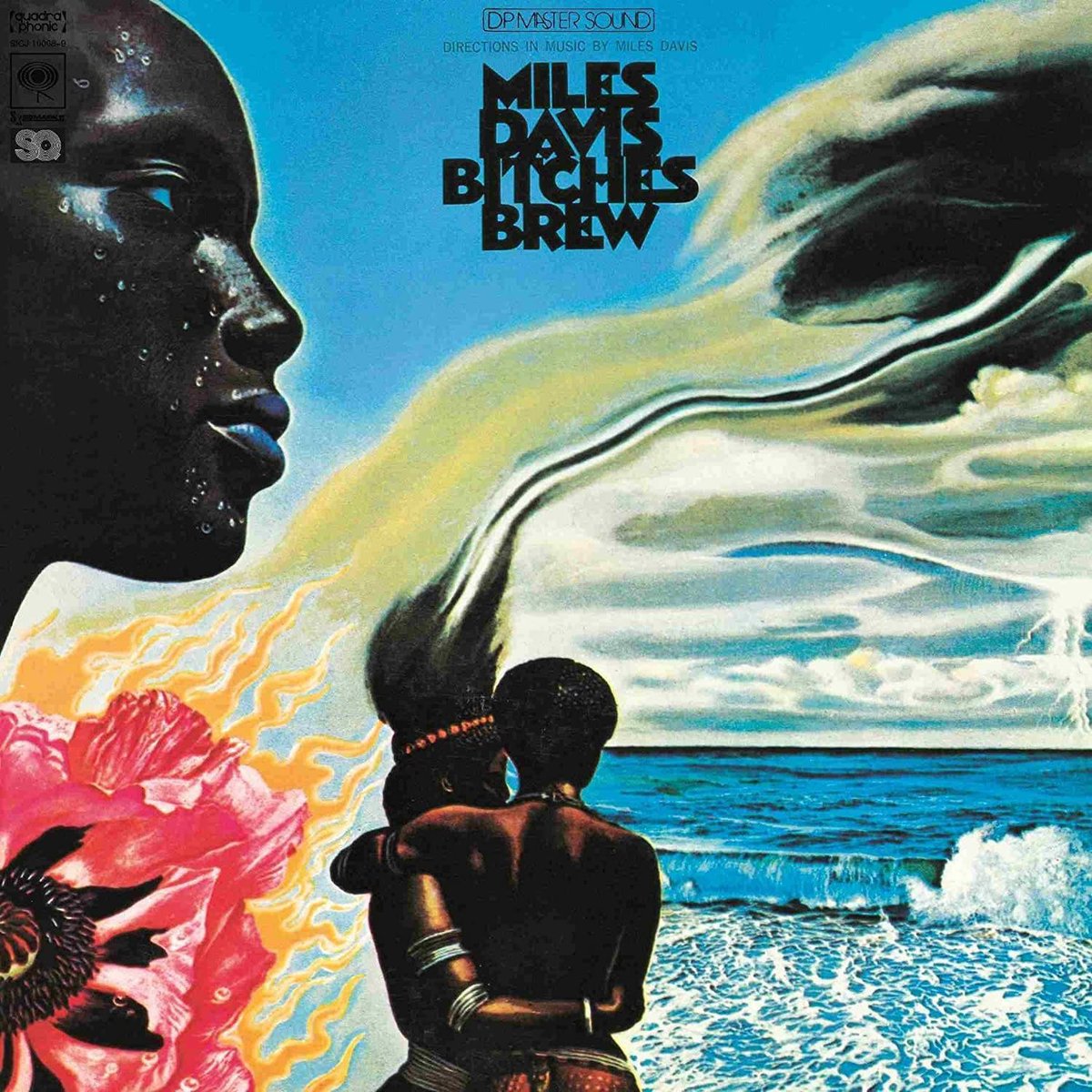

『ビッチェズ・ブリュー』発売、そして「ジミヘン化」前夜のワイト島ライブ。

1970年はマイルスにとって、ファンク、ロック、エレクトリックを融合させたエッポクメイキングな大作『ビッチェズ・ブリュー』(1969年録音)が発売された記念すべき年だ。

同時に1970年は、3月フィルモア・イースト出演、4月フィルモア・ウエスト出演、6月フィルモア・イースト出演、8月29日ワイト島コンサート出演(ジミも31早朝に出演した)、10月フィルモア・ウエスト出演などロックの殿堂と言われた東西のフィルモアやロックイベントに精力的に出演し、マイルスがロックに急接近した年でもある。

ワイト島でのマイルス・デイヴィスのライブを観てみよう。「ジミヘン=マイルス」期(★1)前夜のバンドの様子が観察できて興味深い。

メンバーはマイルスに加え、ゲイリー・バーツ(ソプラノ・サックスss、アルト・サックスas)、チック・コリア(エレクトリック・ピアノelp)、キース・ジャレット(elp、オルガンorg)、デイブ・ホランド(エレクトリック・ベースelb)、ジャック・ディジョネット(ドラムスds)、アイアート・モレーラ(パーカッションper)という布陣。

赤い一枚物のレザーのシャツジャケットで颯爽と登場したマイルスが無関心な様子で吹き始める。

演奏が進むにつれて陽が落ちはじめ、夕闇が迫り、空間がゆっくりとブルーに支配されていくなか、メンバーによるアグレッシブでトランスグルーヴなインプロヴィゼーションの応酬が展開する。

Call it Anything(なんとでも呼べ)と人を食ったマイルスの発言がそのまま曲名になっているが、『ビッチェズ・ブリュー』の楽曲を中心に演奏されている。

夕闇のブルーを背景に赤をまとったマイルスが《サンクチュアリ》のメロディを奏でるラストは感動的ですらある。

ここではメンバーのファッションに注目してみよう。

赤Tに赤ジャケを羽織り、リベットでフラワー模様が描かれたベルボトム・デニムを履き、シルバーのハイヒールブーツというスタイリッシュな御大マイルス、ティアドロップサングラスをかけ、アフロヘアをぐるぐると回転させ陶酔状態のキース、オタクっぽさ全開のチック、チュニックにじゃらじゃらネックレスを下げた修行僧然としたゲイリー、白のプルオーバーと赤パンツというアフリカン・スタイルが眩しいジャック、デニムシャツの前をはだけヘアバンドをつけたヨーロピンアン・ヒッピーのデイブ、髭とレザーベストによるインテリ・ラティーノのアイアート。サイケ、ヒッピー、アフロ、ラテン、ブッダ、オタクなど、ファッションの歴史書に載せてもいいような1970年のスタイルを今に伝える意匠だ。

マイルスのヘアスタイルにも注目。マイルスの「ジミヘン化」とマイルスのアフロのサイズは正比例する。ファッショニスタでありマイルスとジミを結びつけた妻のベティ・メイブリー(ベティ・デイヴィス)と、そしてジミの影響によるものだ。マイルスのヘアは60年代のショートから、70年代に入るとアフロ化し、そのサイズは徐々に拡大に一途をたどる。ワイト島ライブでのマイルスのアフロはまだ控え目だ。

音楽もしかり。

ベース、キーボードは既に電化されているものの、ギターのようなディストーション・サウンドはまだ聞かれず、マイルスによるストレートなブローはトランペットらしさ、ジャズらしさを失っていない。ワイト島のロック・フェスは、まさに「ジミヘン=マイルス」期前夜のマイルスを記録している。

マイルス・デイヴィスとジミ・ヘンドリックスの共演の話は、二人が出会った1969年から何度か浮上しており、スタジオでのセッションも頻繁に行われていたようだが、この時点では結局は実現していなかった。

ついにと言うべきか、ギル・エバンスも加わる形で、マイルスとジミのレコーディングが1970年9月21日に設定される。場所も完成したばかりのジミのNYエレクトリック・レディ・スタジオと定められていたという。

1970年は音楽史上の記念すべき年になるはずだった・・・。

1970年は二人にとってはもちろんのこと、音楽史上の記念すべき年になる予定だった。

しかしながら、このレコーディングはまたもや、そして永遠に幻に終わる。ジミが9月18日にロンドンで他界したからだ。薬物(バルビツレート系睡眠薬)服用が原因となって嘔吐物を詰まらせた不慮の事故死と言われている。享年28歳。

マイルスは前妻(既に二人は離婚していた)のベディ・メイブリーとともにジミの葬儀に出席した。葬儀はジミの故郷のシアトルで行われた。両親の葬儀にも出席しなかったマイルスが生涯たった一度出席した葬儀だった。悲痛な表情のベディと乾いた表情のマイスルが痛ましい。

「ジミヘン=マイルス」期の最初期のパフォーマンス『ライヴ・イヴル』

「ジミヘン=マイルス」期の最初期のパフォーマンスを聴くことができるのが『ライヴ・イヴル』という2枚組のアルバムに収められた1970年12月19日のワシントンDCのセラーズ・ドアというジャズ・クラブでのライブ演奏だ。

<後編>では、セラーズ・ドアでのライブの白眉《イナモラータ》 Inamorata and Narration by Conrad Roberts という曲を聴いてみよう。

(★1)菊池成孔はアルバム『オン・ザ・コーナー』(1972年)をもって「ジミヘン=マイルス期」のスタートとしている。

*参考文献:

マイルス・デイビス、クインシー・トループ著『マイルス・デイビス自叙伝Ⅰ、Ⅱ』(中山康樹訳、宝島社、1990)

中山康樹著『マイルス・デイヴィスとジミ・ヘンドリックス』(イースト・プレス、2014)

菊池成孔、大谷能生著『M/D』(エスカイア マガジン ジャパン、2008)