初学者向けのオフショアゲーム-010.ディープジギング編

どうもこんにちわ。ぼくたちを取り巻く数多の問題について、よりよい未来のために研究し、考察してみます。

今回もオフショアの釣りについて、です。今回はディープジギングについて、です。SLJの対極、みたいな感じですね。以前、つらつらとSLJについて記載しておりますが、同じようにつらつらと書いてみたいと思います。

ディープジギングとは?

まずディープジギングとは?ですが、文字通りディープな場所、水深の深いところでのジギングです。ここでSLJでは「どの程度ライトなのか?」が焦眉の問題となったことと同じく、どの程度ディープなのか、が解決すべき問題となります。

人によっては水深50mでもディープかもしれませんし、100mでもディープではないかもしれません。諸説あると思いますが、ここでは一つの基準として、200m以深をディープとよび、200m前後〜で執り行う釣りをディープジギング、と呼びます。

なぜ200mかというと、株式会社平凡社世界大百科事典第2版では深海を

海洋生物学では深海deep‐seaとは,水深200m以深をいい

と、定義しているからですね。まぁ曖昧です。曖昧ですが、これを一つの基準として説明してみます。ただ、場合によっては水深150mとかそのくらいの水深もディープジギングとして取り扱います。フワッとした部分はご容赦ください。

何が釣れるのか?

そして、本稿のディープジギング、曖昧ではありますが、200mくらいの深いところで、重たいジグを使い釣る手法です。釣れる魚は普段お目にかかれないような魚が多いです。これまで釣ったことがあるのは、アラ、ムツ、クロムツ、シロムツ、キンメダイ、ギンメダイ、タチウオモドキ、あたりです。

もちろん、場所にもよりけりなのでしょうが、かの有名なアカムツ、アラ(クエのことを九州ではアラといいますが、アラという種類です、でもクエも釣れるみたいです)、オニカサゴなどの高級魚や、メダイ、クロシビカマス、バラムツ、アブラソコムツ、アブラボウズなどの見慣れない魚もターゲットとなります。200mどころではなく、500m以深ではメヌケなども釣れるようです。

釣り方

水深の数字と同じ程度の重さを目安としたジグ、300mなら300gといったような重さ、で釣ります。ジギングですね。ディープジギング、って言ってるもんね。それを、深いところで、ジグをゆっくり動かして釣る、スローピッチジギング、いわゆるスロージギングです。

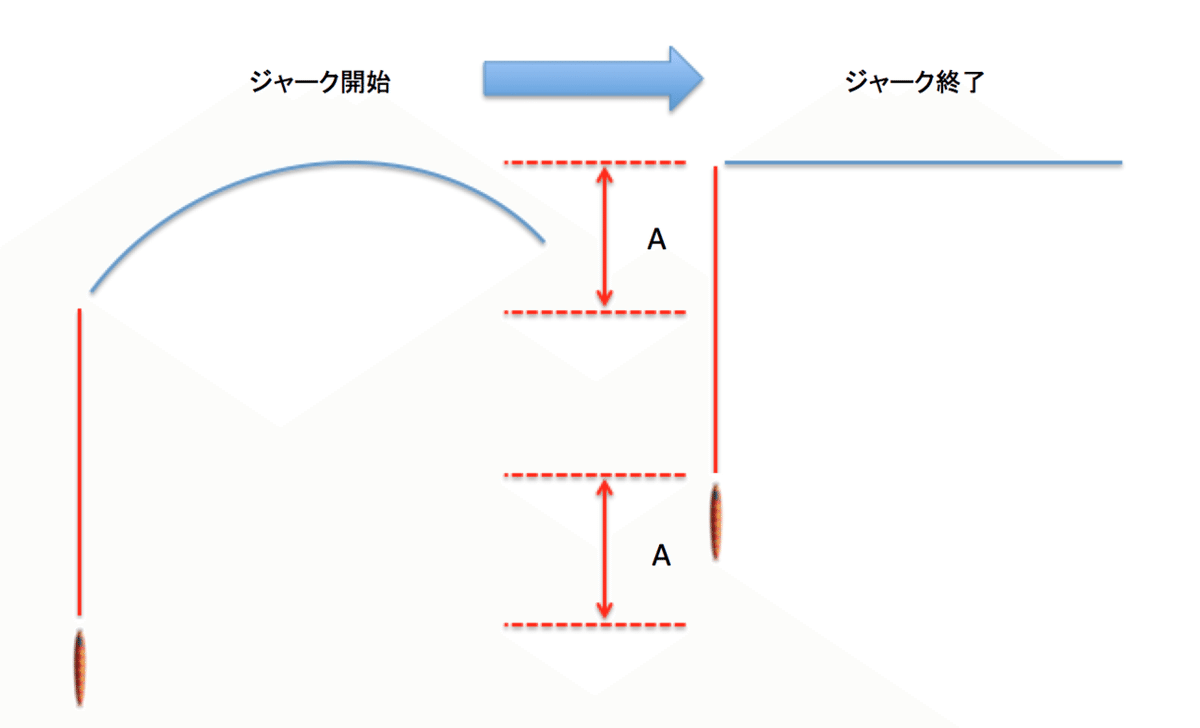

ロッドにジグの重みをかけつつジグをぐーっと持ち上げてジグを飛ばし、フォールさせてバイトを引き出す、というのが一般的なメソッドです。イメージは以下です。

釣り方-1ジャーク

ロッドにルアーの重みを感じつつ、ある程度引き上げるとテンションが抜けルアーはスライド、あるいはグライド・フォールを開始します。以下のイメージです。

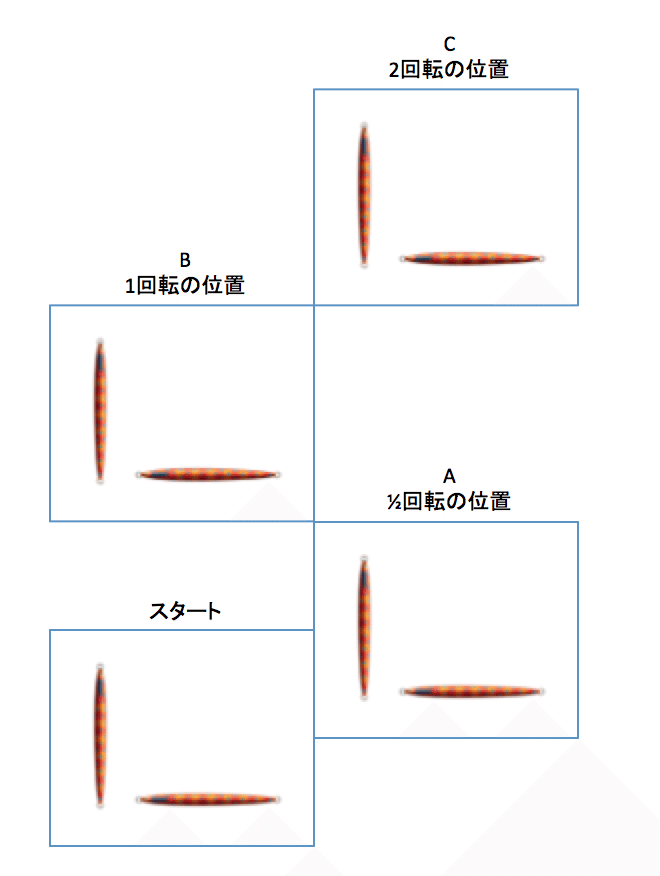

1:ジャーク等、の距離あるいは力の強さが、2:スライド・グライド・フォールに関係してきます。これを1セットとし、スライドが止まった地点でジャークを再スタートし、縦の層で繰り返すわけです。

再スタートする位置をどこにするかはリールのハンドルを巻く回数で決めます。Aの位置で再スタートするのか、あるいはCなのかは、水中でルアーにどういう動きをさせるかイメージしながら動かします。

A.スライド幅を狭く、縦の動きを少なく縦を広範囲に探りたい場合

→ジャーク少なめあるいは弱め・リール回転少なめ

B.スライド幅を広く、縦の動きを長く横・縦とも広範囲に探りたい場合

→ジャーク多めあるいは強め・リールは2回転

といった具合です。

水深が深いだけで、他のジギングと変わりませんよ、と言いたいところなのですが、水深というのは思いの外、さまざまな影響があるのですね。僕自身、ちゃんとやり始めてまだ1年も経ってないのでわからないことや、研究課題も多数あります。

最初にやってみて感じたのが「何がおきているのかわからない」でした。東京タワーの一番上からジグを落としているようなものですもんね。

底質にもよりけりでしょうけども、まず着底がわかりづらいです。次にバイトがわからないケースもあります。これはバイトしてきた魚が極小のユメカサゴだったり、という理由が大きいかもしれません。加えて、掛かった後も相当サイズが大きくなければ引きません。何がおきているのかわからないどころか、なぜこんな釣りをしているのかわからなくなりそうでした。釣り糸じゃなくて輪ゴムとかで釣りをしている感じでしょうか。楽しいのか、これは?と。

ですので、やってみたはいいものの、大半の人は、二度とやるまい、と思うのではないでしょうか。「よくわからないけどもう一回くらいは。。」と思えるようであれば、その後も取り組めるようになるかもしれません。そんな釣りであることを最初に覚えておいてください。

以降、論や意見がばらつくかもしれませんが、ご容赦ください。

必要なタックル

ロッド

200m以深で、水深≒のジグを使うため、200-500gくらいのジグを操作できるロッドが必要になります。この「操作できる」というのが非常に難しいです。この「難しくしている」点について例をあげてみますね。

・ラインが伸びる

ナイロンなどに比べ、PEは伸び率が低いとはいうものの、数パーセントは伸びるようです。仮に1%伸びるとすると、50mラインを出している状態では50cmと誤差のようなものですが、300mラインを出せば3mとなります。3mラインがたるんでいる状態で、船の上下も加わると、何かが起きても何が起きているのかわからないと思います。重複してしまいますが、輪ゴムで釣りをしているような感じでしょうね。ぼくもいまだにわからない時があります。

こんな感じです。ロッドがしなり始めるのとラインが伸び始めるが同時のタイミングであればまさに輪ゴム、です。輪じゃないけど!!

・水圧がかかる

ラインは細いくせに、潮受けするのか水圧による抵抗が凄まじいです。ラインへの水圧による引き抵抗だけでも相当なものです。実際にやるとなると、ラインへの水圧に加え、ルアーの重さ、ルアーの形状によりかかる水圧も加算されるので、1ジャークするのもなかなかの力仕事となります。

この水圧とラインの伸びが掛け算となり僕たちを襲うこととなりますので、ディープジギングを始めたばかりの方は、どんなにそれまで釣りの経験が豊富でも戸惑うことが多いと思います。

釣り方の項目で「スローピッチ」と書きましたが、もしかしたらハイピッチでも釣れるかもしれません。が、思うようにジグを動かすのは難しいと思います。一生懸命ジャークしててもジグには何も起きていない、というケースがあるんじゃないですかね。

この二点の困難を乗り越えて、操作し魚をかける、という難作業をこなしてくれるロッドを見つけなければならないのですが、これは結構簡単です。なぜならこんな釣りをしている人は非常に少なく、市場性が乏しいためか、候補となるロッドが少ないのです。経済条件を抜きにして、まず一本というのであれば、エバーグリーンのスロージャーカー、これ一択なようです。

高価ですが、折れるまで、あるいは折れても修理すれば永遠に使えるのではないでしょうか。

あるいはこちら。

スロージャーカーよりは安価ながら評判がいいようです。問題はどちらも僕が使ったことがないという。。。

ちなみにですが、ぼくはダイワのソルティガSJの5、ソルティガSJAGS3、トランスセンデンスのイータクワトロ、のどれかを使っています。

とりあえず釣りを成立させて、なんらかの深海魚をディープジギングで仕留める、というのであれば条件は以下でしょうか。

1.バットパワーがある

2.ベリーからバットは硬め≒強め。なんならティップまで硬くても可

1.には上級者からの異論もないと思いますが、2.に関しては諸説あるかもわかりません。ただ、始めたばかりの頃に感じたのは、ジグを動かしている感覚がさっぱりわからない、ということでした。理由はラインの伸びと水圧だと思います。いずれも「こういうものなんだ」という感覚をつかむのが先決で、ジグの動かし方については永遠の課題となるかと思います。上記の2本は魚をかけるまで≒ジグの動かし方、に特化しているようで、性能として万全なようです。

ロッド界の問題は、もっと安価で、とりあえずやってみようかという方向けのものが少ないことでしょうか。シマノのスローJでも躊躇するというか、とりあえずやってみたいけど新しい道具はやってみてから、という方であれば、レンタルするか、手持ちで一番硬い竿で試してみるのがいいかと思います。

ライン

水深300m、となるとルアーが着底するまでの道中、潮に流されたりして余分に出る分を考えると最低350、トラブルがあってラインを100mロストしたりすることも考慮しますと、400から500は巻いておきたいところです。

加えて、水圧による抵抗を考えると細い方がよく、そうなると途端に選択肢が減ります。PE1.0前後で600mという分量で売っている銘柄が少ないのです。現状、世間で知られている「良い」と言われるラインは2銘柄です。スーパーファイヤーラインとサンラインのソルティメイト PEジガーULTの二つです。

スーパーファイヤーラインは、従来のPEが編み込んで生成するのとは異なり、縦方向に数本の繊維を接着して生成しているようです。ゆえに、従来型よりも伸びが少ない特質があるようです。

ソルティメイトはマーカーの入り方が細かく、タナを刻むのに適しているようです。

この2銘柄に限らず、600mで買おうとするとなかなかいい値段がします。

よつあみは少しリーズナブルですね。

なんらかのノットで200mを連結するのもナシではないのかもしれませんが、トラブル回避を考えると、つなぎ目はない方がいい気がします。

リール

シマノのオシアジガーやダイワのソルティガ、アキュレイト、アベット、シグラーあたりがジギングリールとしてポピュラーかと思います。

見た目は抜群にかっこいいですね。通常、ハイギア、ローギアと選ぶ形になると思いますが、アキュレイト、アベットあたりは一体でハイギアとローギアの切り替えができる面白いリールです。

ただ、これらはいずれもレベルワインダーが付いていないため、リーリングの際に均して巻くためには指ワインダーが必要になります。指ワインダーって?となるかとおもいますが、自身の指でラインを動かし巻きつけるのです。

個人的な意見ですが、釣りは針と糸があれば成立するものだと思いますので、このリールでなければ釣れない、ということはほぼ無いと思います。とりあえず始めてみようか、という初心者の方であれば、1号を600m程度巻ける糸巻き量が確保できるレベルワインダー付きのリールの方が、糸さばきに気を取られず、釣りに集中できると思います。その際、シマノならオシアコンクエスト、カルカッタコンクエスト、ダイワならソルティガ、キャタリナなどの金属ボディの方がリーリング時にたわみが少なく使いやすいと思います。

と、ここまでは真面目に話しましたが、実際のところ、ディープジギングの何が大変かというと回収巻きです。魚がかかっていないのに300m巻き上げる作業。。。これを繰り返すことでいつか釣れる(はず)のだと思うのですが、心が千々に砕け散りそうになると思います。というより、心が砕け散る前に腕が、手首が、肩が悲鳴をあげます。

ですので、糸巻き量+巻き上げが楽、という観点で行くと電動リールもアリだと個人的には思います。

電動リールのデメリットは2つです。

・手巻きでの巻き心地がとてもよろしくない(ものがある)

・魚をかけても電動で楽したいという誘惑がある

巻き心地はルアーの操作の際にノイズになると思います。魚がかかってから電動で巻き上げると、テンションが手巻きに比べてわかりづらく、バラシの要因になると思います。

多少のゴリ感は気にせずに、魚をかけてからは手巻きでやれる、という鋼鉄の意志をお持ちの方は電動でもいいのではないでしょうか。僕はとうふのように柔らかく砕けやすいハートですが電動を使っています。

ルアー

ルアーですが、300g超のジグという存在自体がそもそも少ない気がします。ディープジギングでメジャーなメーカーは、ディープライナー、シーフロアコントロールの二巨頭です。

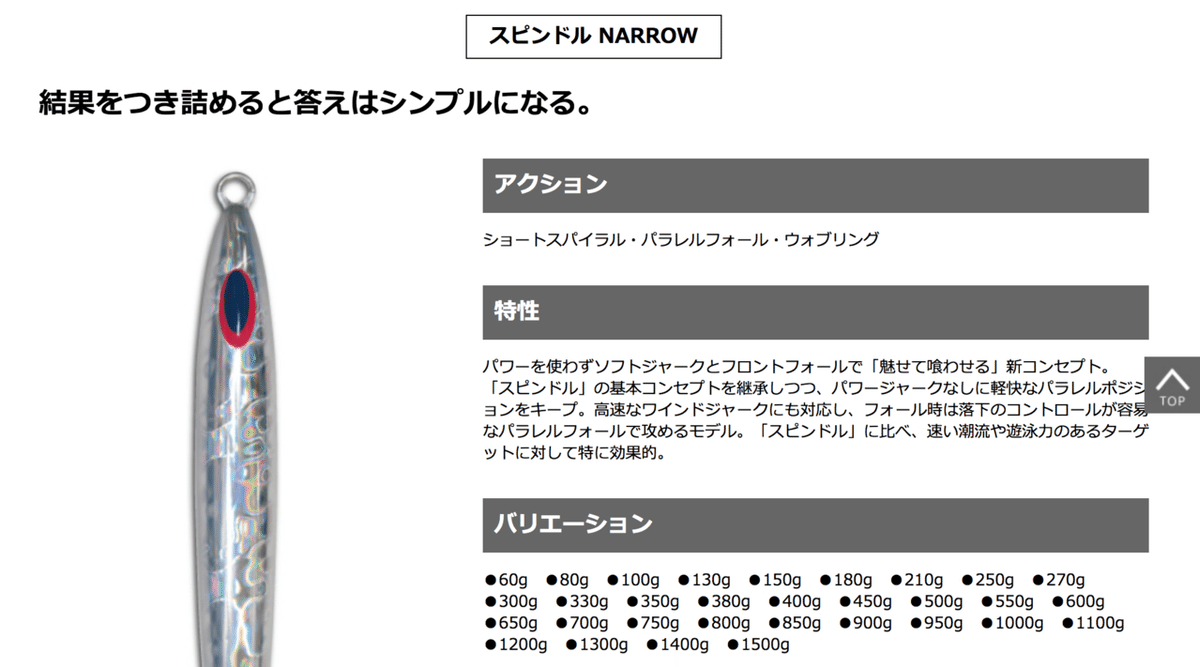

この二社は個別銘柄のバリエーションが豊富な上に、同一銘柄内でのウェイトの範囲が広いです。例えばディープライナーのスピンドルNは60-1,500gと、30種類以上のウェイトバリエーションがあります。

多いな。

他、シマノ、ダイワでも銘柄数は少ないですが900gくらいまでのものもあります。

この2メーカー、いくつか試してみました中で、深場で釣ったことがあるジグをいくつか紹介します。

・ディープライナー

スピンドルN

ジャーク、フォール共に釣れるイメージです。イカ、クロムツ、ユメカサゴ等々、いろいろ釣れます。

カギイカ、らしいのですが、試しに食べてみたところ今まで食べた物の中で群を抜いた美味しくなさを誇っておられました。

スパイナロー

スピンドルN同様、遊泳力のあるターゲット向け。たしかに釣れたのはサバだったな。

・シーフロアコントロール

シークレットレクター

レクターよりもジャークのキレがいい、みたいな書き方ですが、これもフォール中心で釣っていくのがいいのではないでしょうか。

アーク

これはジャークで小刻みに動かして何度か釣った覚えがあります。なくしちゃいましたけど。。。

他、よく使うのが、というか無心で使えると思うのが、ボーズレスの太閤です。

これ、何がすごいかというと、値段がすごいです。300gは税込で8,580円します。しかも一回サメに切られてロストしてます。。でも釣れるんだよなぁ。。。それまで釣れてないけれど、ここでロストすることは絶対に無い、と確信を持てる時のみに使用してます。

各論と総論が前後してしまいますが、こうして見てくると、ロングジグは無いというか、アークが比較的長いくらいでだいたいセミロングです。よりスローに動くリーフ型を好んで使う方もおられると思いますし。ここでディープジギングのジグの類型について少し考えてみます。

・ショート(リーフ含む)

→水の抵抗が大きく、フォールスピードがゆっくり、つまり沈みが遅いというかホバリングしやすいタイプ。ジャークは水の抵抗が大きい。一番上のタイプ。なまらスローチューンです。

・セミロング(スピンドルNくらいのシルエット)→ショートよりもフォール・沈みは早く、ジャークは水の抵抗が少ない。ショートとロングの間。真ん中のタイプ。これはメサイアセミロング。

・ロング(重量が500gを超えるあたりから必然的に長くなるため範囲特定が難しい)→ショートの真逆の特徴。といいつつすげースライドしたりもする。これはなまらロング。いずれも300g。

概ねこうした認識でよろしいかと思います。ディープのスロージギングでロングジグを使うことはあまりないかもしれません。きびきびジグを動かして釣るタイプではないためだと思います。何も釣れなくて困った時はやってみることもありますが。。。

なぜわざわざ類型化したのかというと、正直言って、ジグの形状で釣果が変わるとは思えない時がそこそこあるためです。これを言うと身も蓋もないのですが、なぜ釣れたかというと、たまたまそこにいた魚の目の前にジグがあ落ちてきて、魚は食べやすい餌だと錯覚してバイトした、というケースが大半な気がします。というのが、ジグを横から見た場合とアイ側から見た場合では形状がだいぶ違います。

点で見えるものを食べたい時はジグは細長い物が望ましく、長さは関係ないと思いますし、リーフとロングあるいはセミロングでは見え方が違うと思いますので、考えれば考えるほどわけがわかなくなります。

ポイントは多分、食べやすい餌だという錯覚、でして、その要素はジグの形状も多少は関係しているのでしょうが、視覚で言うならばグローであったり色の要素、側線で感知する水流も関係していると思います。

もちろん、これらの要素を複合して、そのタイミングに合っているルアーが釣れるルアーなのですが、バチ抜け時のシーバスのように、鉄板ルアーというのが存在していないような気がします。

そして、ここで、本当に深海魚たちはルアーをバイトしているのか?という疑惑が生じてきます。

状況証拠としては、口以外へのフッキングが多い、ルアーに傷が付いていることは稀、この二つ。

単にぼくが下手でバイトさせられていない、という話だったり、深海魚のバイトの仕方が齧る系ではなく飲み込むあるいは吸い込む系のである可能性も多分にあるとは思いますが、結構な頻度で「きみたち、本当にルアーをバイトしてる?」と思います。アタリがない時も多いですし。

現状、間違いなく発生していると考えられる釣れ方の一つに、「餌だと思って寄ってきたところにフッキングされてしまった」というものがあります。フォール中、「おや?」と思い何かがかかりまして、引き上げてみたら口ではなく目とかエラのあたりにフッキングしているパターンです。

こういうケース。これは脳天締め。受け口の魚は上から落ちてくる物を食べるためにそうした進化をしているのでしょう。自分のサイズより大きなものにアタックしてくるってどうなっているのでしょう。

こうなってくると、「ジグとは?」という思いがどんどん強くなります。そして、ジグはバイトさせるためのツールではなく、集魚ツールであり、実際にバイトさせるのはフックなのではないか?と思い始めてしまいます。

フック

この釣りは実際に魚がバイトしているところを見ることができません。水族館で餌を食べているところを観察する、という手段もあるかとは思いますが、他のゲームフィッシュのようにネット上の情報が少ない感じです。

これは結構参考になります。

この方のブログはいつ見ても示唆に富む情報ばかりです。

以上の動画、ブログの情報とジグについての自身の経験をまとめると、なぜジグのグローはゼブラやスポットが多いのかは、エビなどの小動物の群れに似せるためであり、それに寄ってきた魚を効率的にフッキングするのがベターなのでは、という仮説が生じます。

一体ではなく、小動物の群れをイメージしてるのか。

そうなるとですよ、通常のジギングのように、フロントとリアにのみフックを付ける、というのはそれほど合理的でない気がします。というのは下図が想定されるからです。

青物などは1のゾーンをバイトします。根魚などは3が多い気がします。1と3は、魚がジグを魚だと思っている場合は納得感がありますが、深海魚がジグを魚ではなく小動物の群れだと思っているのであれば、2へのバイトも発生するのではないか?と思うわけです。

この対策として1と3のフックの長さを調整して、2もカバーできるようにはしていますが、じつは2の位置にもフックが合った方が合理的なのではないか?と最近思っています。あるいはフックにしもり玉や蛍光ビーズをつけてしまい、フックそのものをベイトに偽装する工作。

特にアカムツジギングですが、通常のアシストフックではなく、3本針を使っている方を時折見かけます。

カルティバのフック例。

これは身切れや口切れ防止、らしいのですが、針をバイトしてる可能性もあるのであれば、バイトポイントが増えていい結果に結びつく可能性が増えると思うわけです。

あるいはこういう小細工をしてみたり。。。

なんにしろ、それほど質量が高くなく、浮力もあるくらいのフックがいい、と言われています。具体的な銘柄は以下でしょうか。

https://seafloor-control.com/ja/myitems/jam_detail4/

ディープジギングの魅力

自分で書いておきながら「うーん、魅力かぁ。。。」といった感もあります。GTみたいにいつ出るかわからないし、多分出ないけど投げ続けるしかない、的なドM要素はふんだんに盛り込まれていますが、方向性が違います。なんたってわかりにくいですから。目隠ししてミネラルウォーターの銘柄選別するとか、真冬にコートの上から何かで触られて、触ったものは手なのか手袋なのかを当てるとか、そういった極限のわかりにくさの違いを楽しむ釣り、といえばいいのでしょうか。まぁこれは大きいのをかけたらまた変わってくる感想だとは思います。

わかりやすいところでは、普段釣れない魚が釣れる、それも何が釣れるかわからない、そして普段買いにくいような魚が多い傾向にある、という点が魅力であると思います。力くらべというよりも極めて繊細な手仕事の領域の楽しさだと思います。数釣りや、マグロやGTなどのパワーゲームにピンと来ない方は試してみるのがいいと思います。

おわりに

一旦終わりますが、終わってみて感じるのは「本当にこの釣りに魅力はあるのか?」ですw

なんか色々とややこしい事情があって、おおっぴらにできない人間関係みたいな、そういうフクザツな何かを感じてしまいますが、もうやめようとも思わないですし、今度はうまいこと釣れるんじゃないか?と思い続けております。地味に楽しいですよ!!