「その3」心マトリクス 2つのパターン

はじめに

今回は、心マトリクスの「2つのパターン」について、お伝えできればと思います。

心マトリクスの種類

大きく2つに分けられる

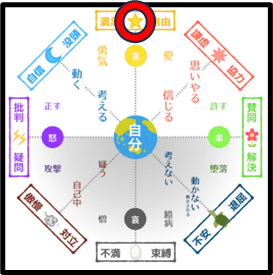

心マトリクスは大きく2つに分けることができると考えています。1つは、星が右上に来ている型(①)もう1つは、星が上部の中央に来ている型(②)です。これら2つは、目的や発達の段階に即して使い分けができるのではないかと、考えています。

①星が右上にあるパターン

優先事項…良さに向かう過程の重み

発達段階…中学年以降

この型の良さは、月軸(自分の努力)と太陽軸(みんなのために)が縦糸と横糸で表現されていることです。月軸を相関的に捉えることで“自分と学び”の関係性、太陽軸を相関的に捉えることで“自分と他者”の関係性の理解が深まります。

また“太陽と花”、“月と雷”は常に隣り合わせであることも、伝えやすいです。例えば、友だちと楽しく学んでいたはずが、気がついたら遊びの要素が強くなっていた(太陽⇒花)。何かを一生懸命全力でやっていると、難しいことやうまくいかないことに直面して、気がついたらイライラしてしまっていた(月⇒雷)。そして最後には、花からすっぽんへ…。雷から北風へ…。と、負の連鎖の受け取りもしやすいことが特徴です。

②星が上部中央のパターン

優先事項…ゴール、めざす姿の共有

発達段階…低学年

この型の良さは、プラスとマイナスが上下に分かれていることによる、受け取りやすさです。低学年は “良さ”をめざすエネルギーが凄まじいです。その反面、図のすべてを正しく捉えて考えることは、難しいです。上下に分けることで、下(マイナス)の状態にあったとしても、上(プラス)をめざせばいい、と単純に考えることができます。

上下の相関性を捉えることができると“太陽と北風”や“月とすっぽん”の斜めの相関性も捉えることができるようになります。また“雷(イライラ)と花(だらだら)”も、相関性があり、対極に位置します。これは“よく訪れてしまう場所”で、そういった友だちがいたら、花の場合は月に誘い、雷の場合は太陽に誘うことで、友だちの手を引けることを伝えます。このイメージが共有できると、月だったのに花へ、太陽だったのにイライラへ、という道のりの解像度もより高くなるのではないでしょうか。

そしてなにより、月のパワーと太陽のパワーが同時に発揮されたとき、星ゾーン(覚醒状態)に入るイメージがわかりやすいことが特徴です。

最後に

私が、教室で実際に使っている心マトリクスは、これです。

このように、目的や実態に合わせて、型を使い分けることが大切だと考えます。心マトリクスは、子どもが自分の行動や心を意識できるようになるための実践だと思っているので、学級の実態・教員のイメージに合わせることも、大事だということです。

読んでくださり、ありがとうございました。