ろ過フィルターの基本構造

基本的な考え方は別記事で書いたので、具体的にろ過フィルターが何をしているのか?と必要な部品のまとめです。

人それぞれの考え方があるので、どれが正解というのはないので手に入るもので自由にやってみるのが良いのではと。

私が考えたのは:

1.物理的なフィルターによるゴミの除去

2.バクテリアによる生物ろ過で不純物を分解

3.吸着ろ過による匂いの吸着

の3点。

ろ過の仕組み

上記の3つのろ過を二重構造のフィルター(DryとWet)で処理します。過去に自己還元型で失敗した経験からDryタンクとWetタンクに分けていますが、必ずしも両方揃える必要はないかと。特にDryタンクは、亀や金魚など排泄物の量が多くてアンモニア等が分解しきれない場合を除けば必要ないかも。

1.物理フィルターの役割

一番シンプルなフィルターで、水中に漂うゴミを除去するのが目的。生体の排泄物からホコリなどのゴミを取り除きますが、たまに取水口のネットをすり抜けた個体がフィルターにいます。

2.生物濾過

好気性バクテリアの棲むろ材を通過させる事によって有害物質の分解をします。これはDry/Wetどちらでも構わないらしいですが、Dryの方が効率は良いらしいです(細かい原理は端折ります)。

Dryのメリットとして、空気に触れているため好気性のバクテリアが繁殖しやすいことと、水中の有害なガス(アンモニア等)の分離が出来るらしい。この辺は自己満足です。

3.吸着ろ過

物理濾過や生物ろ過で取り除けない匂いや色を吸着します。これは活性炭フィルターを使っています。竹炭などが値段も手頃。主にWetタンク内のろ材と竹炭ですね。

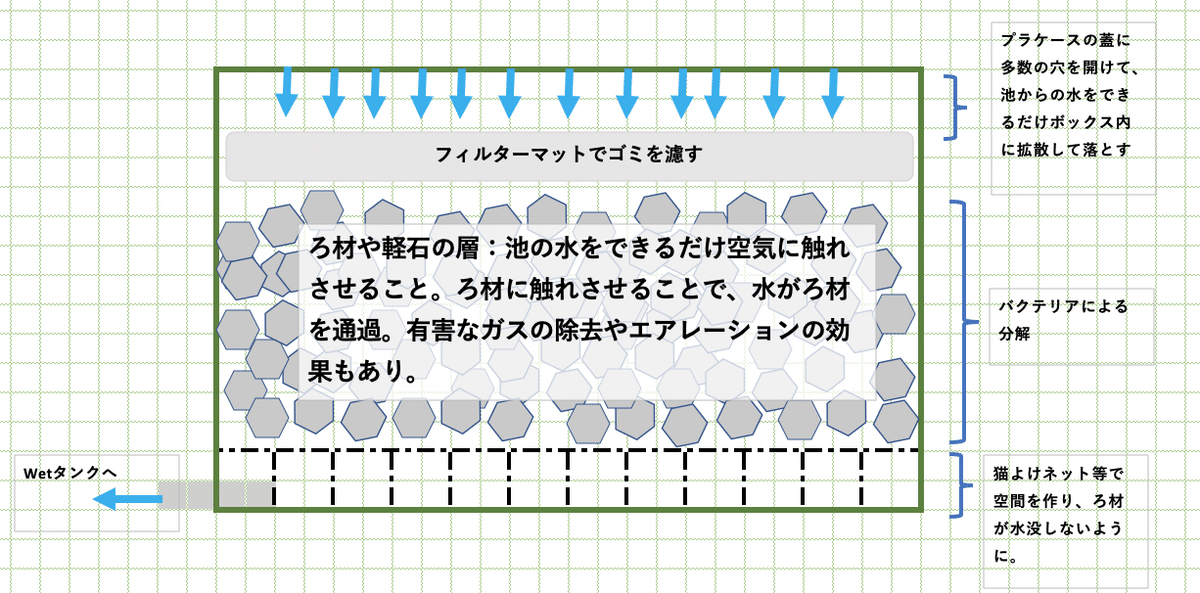

Dry/Wetタンクの構造

まずはDryタンク。

タンク内に池の水をできるだけ拡散させながら、軽石のろ材に落とします。

Dryタンクの蓋に穴を開けて、水が拡散するようにします。

Wetタンクは極めてシンプルです。

Dryタンクから落ちてきた水を貯めておいて、そこからポンプアップ。貯めてある水の中にろ材や竹炭を入れておけば吸着フィルターになります。

出来るだけDryからの流入口と水揚げポンプを離して、濾材に触れる時間を長くするようにしてます。(これはすべての水の入口と出口に共通です)

具体的な部品集め

ろ過フィルターの制作に必要な材料:

プラケース

ホームセンターでの13L(Dry)と25L(Wet)のプラケースを購入してろ過タンクに利用。13Lと25Lは高さ以外は同じなので、2つを積み重ねて使えます。高ささえ気にならないのであれば、ろ過フィルター初号機のような形で積み重ねるた方が漏水の可能性が減るので良いかもしれないです。

塩ビパイプ

これは基本20mmで統一。使用する長さはレイアウトによります。L字のジョイントを用意してプラ池に取り付けます。プラ池に穴開けて通す部分はゴムのパッキンを忘れずに。あと基本的にはパイプは接着しない方が、メンテが楽です。

猫よけネット

野良猫の侵入防止のやつです。これはDryタンクの底に空間を作って、少しでもろ材が空気に触れる面積を増やすためです。ダイソーで購入。

軽石

Dryフィルターのメインである軽石ですが、値段が圧倒的に安いのでこれをろ材の代わりに使用。。バクテリアを繁殖させるためなので穴の空いている石であれば何でもOKでしょう。

フィルターマット

これはプラ池から落ちてくる水のゴミを取るためです。これがないとろ材である軽石が目詰まりしやすくなります。一番汚れるのでメンテは必要ですね。

ろ材・活性炭フィルター

バージョンアップ後のろ過フィルターでは、ここが一番低い位置にあるWetタンクで、ここからポンプアップします。

水揚げポンプ

イーロカのPF701を使用。流量も十分で何よりの安いので何かあれば使い捨てです。(画像のポンプは餌用ミジンコバケツのエアポンプです)

色々材料を揃えて、だいたい8,000円くらいで済んでます。まあ土台とかを入れると1万円くらいでしょうか。

今後メダカ池の水質をみながら、Wetタンクの容量を増やしたり(ST25 ⇒ ST45)、循環ポンプを強化してみようと思います。

追記:色々とお問い合わせいただいてます

メダカ池ろ過フィルターですが、色々な方からお問い合わせをいただいています。実は自分で作るのが面倒と制作をお願いされる方も多く、既に十数件の依頼が来ているので近日販売を開始しようと思っています。本業のイベント制作事業の関係である程度まとめて仕入れられそうなので、金額は少しでも安く提供できればと考えてます。詳細が決まりましたらnoteで公開します。