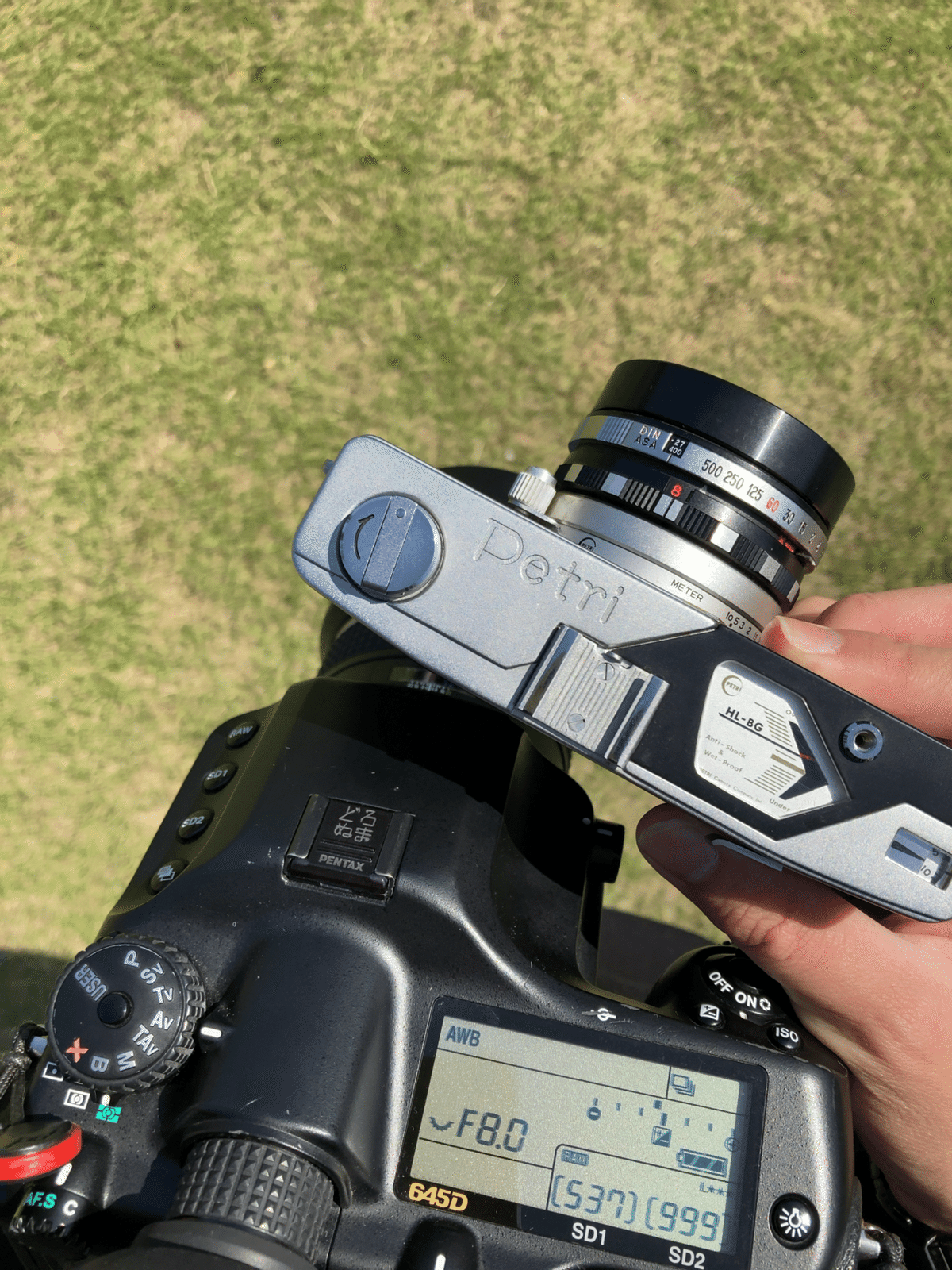

PETRI PRO7はプロに嫌われたプロのカメラ

校正(YYMMDD方式)日:240921

栗林写真工業、中小企業経済から見ても当時珍しい労働組合が会社よりも非常に強く出ることのできた企業であり異色だった。今回はそんな繁栄から没落までの混沌期に出たカメラ、PRO7について紹介します。

Ⅰ. ペトリという企業と1960年代初頭

家族経営の特色が強かった栗林一族のペトリは従業員給与を徹底的に抑えて人件費を落とすことで、販売価格の低下を図り、販路を広げ、海外での輸出販売を行おうと新製品のための設備投資を多く行っていました。もっとも輸出率も社内では1960年代に70%台になり、日本では安かろう悪かろうで売れなかったカメラを、まだ海外の廉価物としてや先進技術に懐疑的だった層にサードパーティを通して販売していました。

この動きは決してペトリが異色というわけではなく、ネームブランドを持たない家電企業や製品販売を行う子会社は多くあったため、割と「オーソドックスなスタイル」を保っていました。

ただ当然圧力で抑えられる従業員は不満が募り、ペトリ闘争と呼ばれる労働組合と(労使あるいはそれに関連する組合団体などですが正式名称は割愛)会社との争いが勃発します。

やはりその闘争から世間では印象が低下してしまいます。最終的にペトリは一度1974年に倒産を余儀なくされてしまいます。

ペトリがイケイケだった1960年代の初頭はおそらく最も開発費がかけられた時代。そんな中生まれたプロのカメラが今回のカメラです。

Ⅱ. 何がプロなのか

結論から言いましょう、機構とマニュアル露出です。

当時先進的なカメラにはAE機構、またはライトバリューが徐々に採用されて自動化が始まった時代。自動化がされたカメラは言わば庶民的、とレッテルされるもので、キヤノネットはオート機構を備えた価格破壊のレンジファインダーとして登場して当時大変話題になった代物です。

当然価格破壊を起こした言わば「ブレイクスルー」なキヤノネットは庶民へのカメラの普及を進めました。それまでの重く、古臭く操作の難しいカメラから「使いやすいカメラ」へと変貌していった時代。昔は、特に高度経済成長期にはこうした先進的技術で革新をとにかく目指す企業が多く企業の成長を示す良い機会でもありました。印象を持たせるキャッチフレーズに「技術の○○」というものがありますが、まさしくそれです。

そのキヤノネットとほぼ変わらない値段で出たのがこのペトリプロ7。18400円と18800円(後者がキヤノネット)で400円しか差がありませんでした。

ぶっちゃけ言うと、こんな当時先進的だった自動機構を備えて登場しているカメラが中小企業の一般的なマニュアルのレンジファインダーに負けるわけがなく、ペトリプロ7は販売が振るいませんでした。ただレンズはこちらの方がほんの少しだけ明るくそこに関して評価のする方もいたとかいなかったとか…

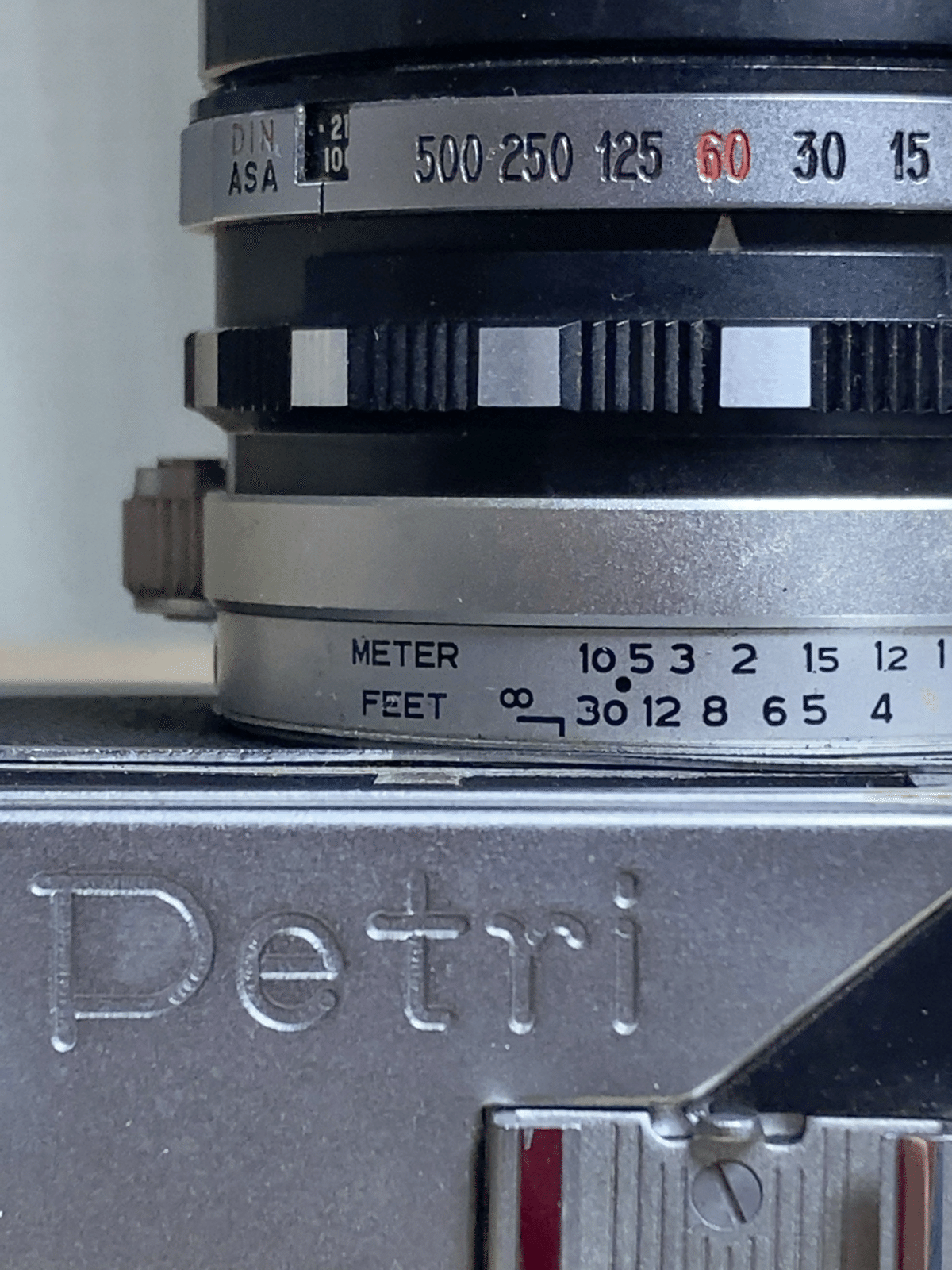

当時ではそれなりに一般的になりつつあった露出計を内蔵。そしてマニュアルの絞り、シャッター、連動ファインダーを搭載して販売されました。特に先進技術を盛り込んだとは言えないもので、保守的なものでした。

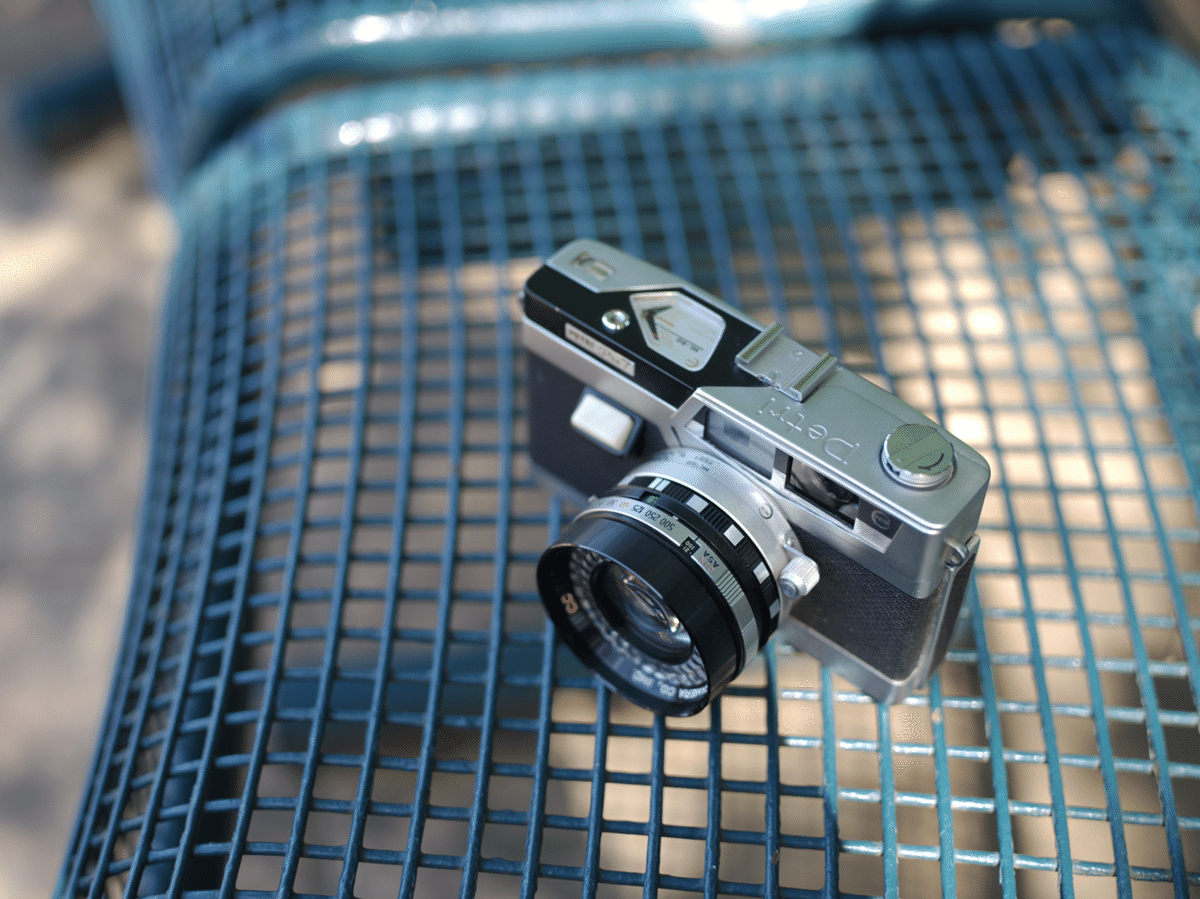

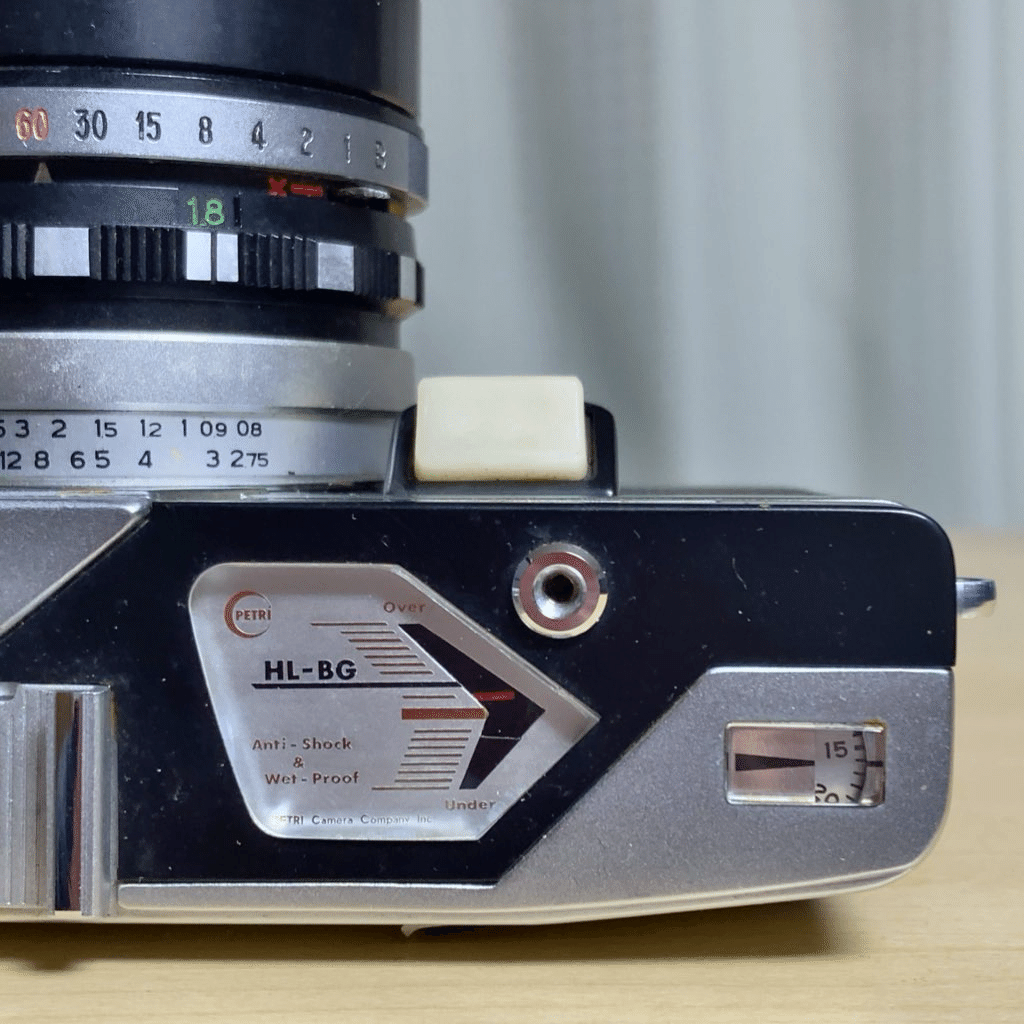

プロと呼ばれる所以は巻き上げレバーにあります。巻き上げレバー、お世辞にもこの機構は防水でも耐衝撃でもないのですが、巻き上げ時以外は巻き上げ機構によって発生するレバーの隙間を埋めるスリットが連動する何ともマニアックな機構が備わっています。

この機構を搭載しているのが防水などへの配慮、と謳って販売したり、マニュアル露出で撮影するカメラ、という先入観からそう言われたのです。またアンチショック、と言ったものは内部機構のダイキャストに補強されている箇所が一部あった(性能を満たすわけではない)と言う意味合いからきています。

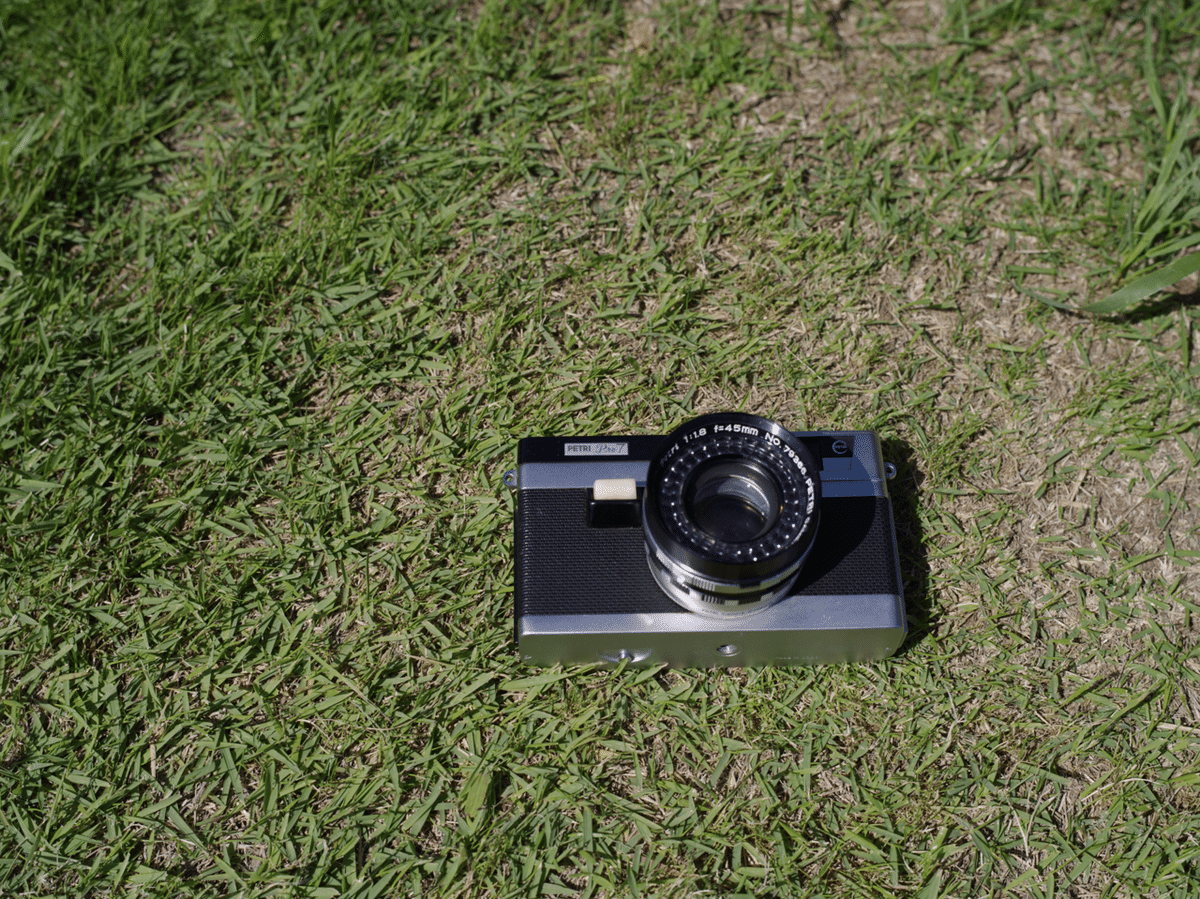

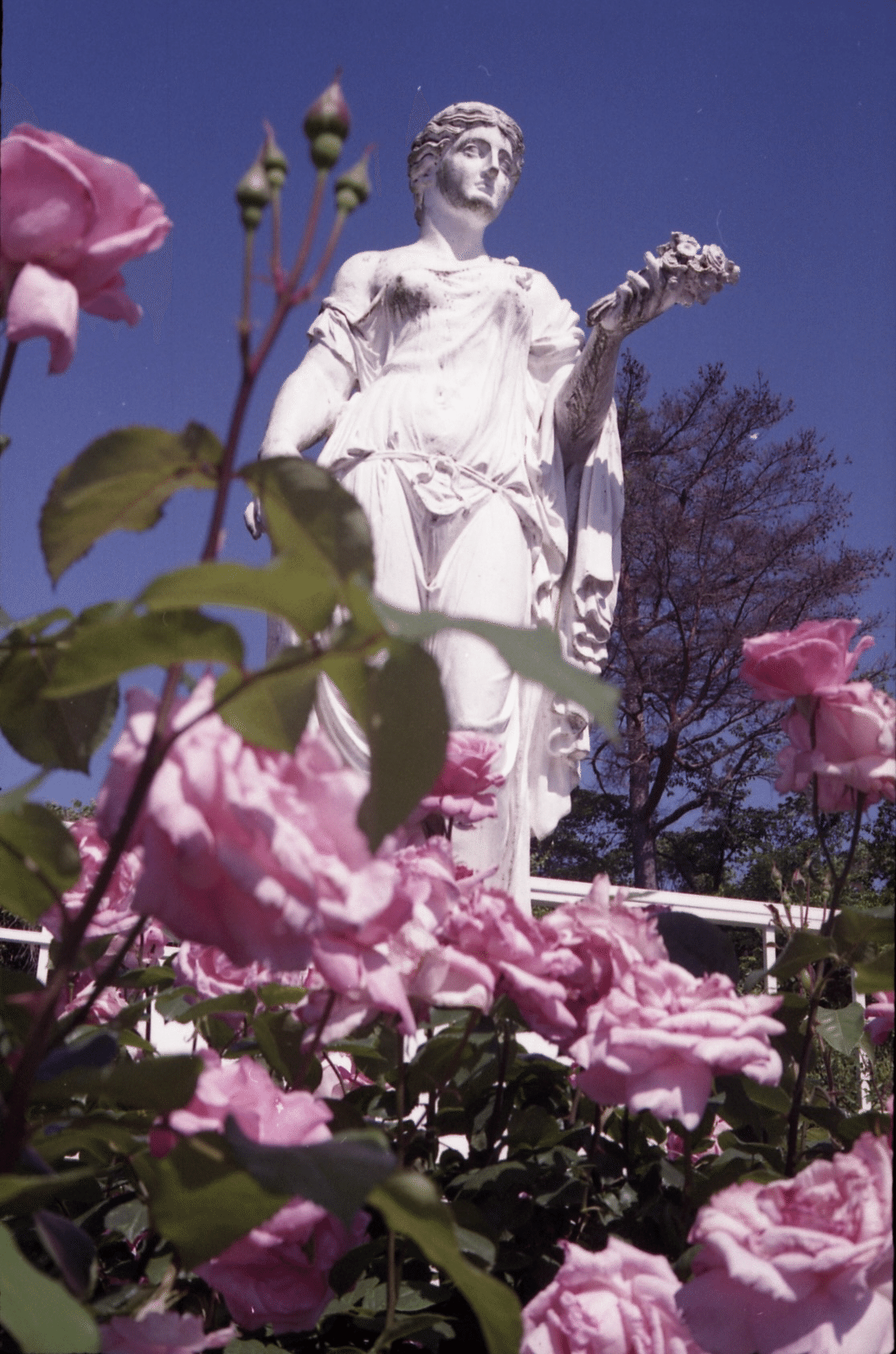

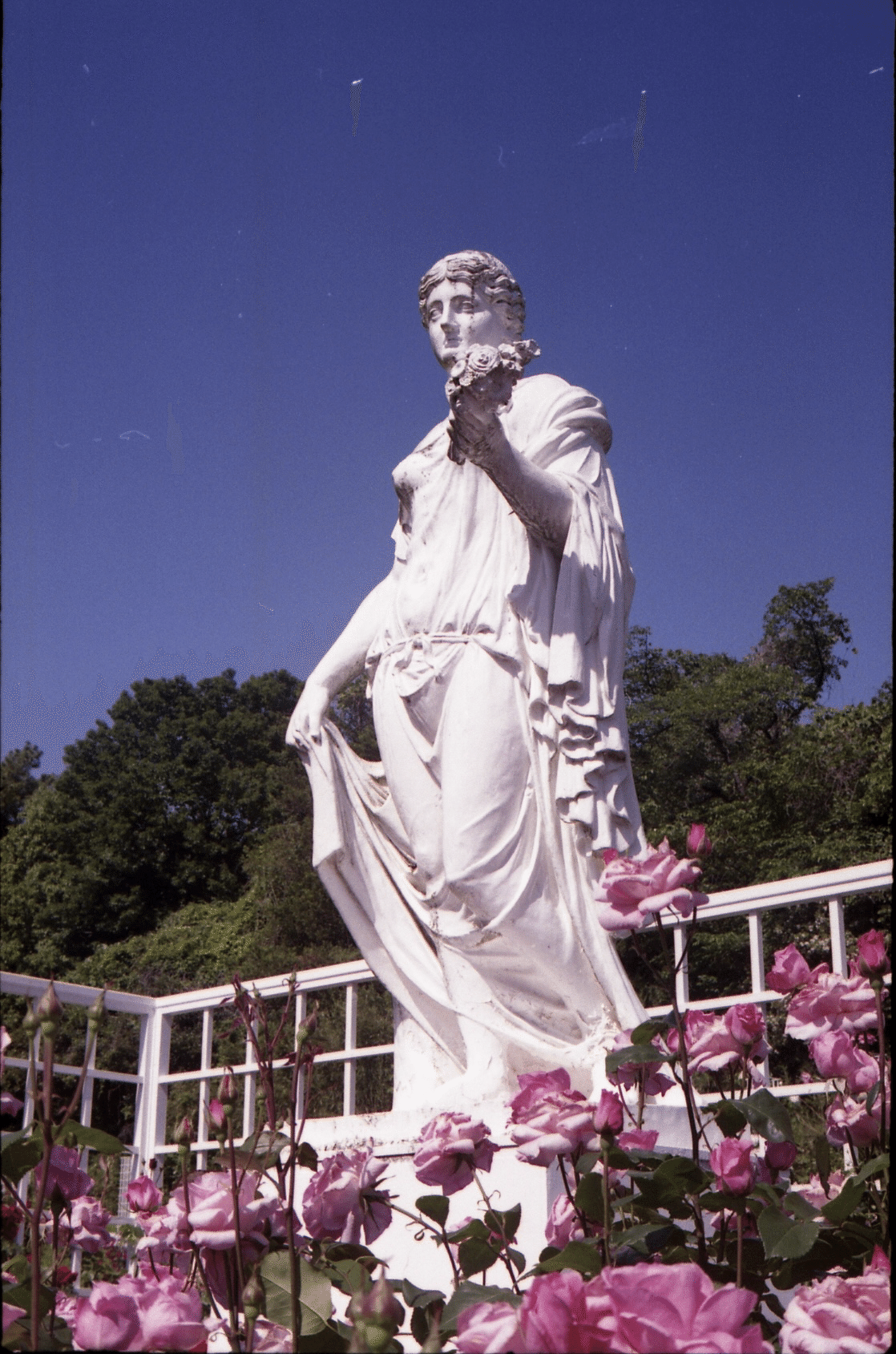

Ⅲ. 作例とスペック

レンズはPETRI C.C. 45mm f1.8。シャッターは独自PETRI MVE。1/500s-1s Bの速度まで2段絞り。絞りはF1.8-16で無段階調整可能。

採光式ブライトフレーム距離計で非連動です。0.8mの最短撮影距離で1962年発売。価格は上記の通り18400円。シューマウント、レリーズソケット、セルフタイマー搭載。ペトリの売り上げ立ち位置では最上級のレンジファインダー。俗にいう意欲作。(一眼レフを除く)

Ⅳ. 後述

巻き上げの操作感は非常に心地が良く個人的にはかなり好み。シャッターはレンズシャッターで反動はほとんどなく切れ心地はあまり感じないですが、それでも結構使いやすいです。思ったよりもシンプルで使いやすいレンジファインダーカメラという印象です。

デザインの癖も強いですがこいつの値段の割にマニュアルという下手な手抜き感とやはりにじみ出てしまうソ連を感じさせるもう一息感。何となくなぜこのカメラが売れないのかは想像できてしまうのがなんとも。。

それでもこのカメラ、愛着がわきます。独特のペトリのシャッターの巻き上げ感は気持ちがいいですし、何より若干希少になってしまったペトリのカメラは眺めているだけでも結構楽しいもの。希少性で物を買うのはあまりお勧めしませんがつい手が出てしまうときもあります。

斜め前の位置にあるシャッターボタンも押しやすいですし、何よりファインダーが意外にも見やすくなっているのはよかったと思います。

でも欠点も多いのがこのカメラ。お世辞にもどこをどうとってもあの程度のダイキャストボディ補強では耐衝撃を謳うことはできませんし、防滴性能も皆無。シーリングなんてあったもんじゃありません。今では景品表示法違反(であってるのか?)レベルのお門違い。

壊れやすいシャッターに曇りやすいレンズ。撮影時の逆光の弱さ。なんか道具としては今一つ。そんなカメラです。なんか中途半端です。

剛性感でアンチショックを謳ったこのカメラですがそのアンチの向きはショックに対して向けられるものでこのカメラが自発的にアンチショックするわけではないという皮肉が出来上がります。いうなれば「ショックを与えてはならない」という意味でのアンチショックです。

吊環が実はダイキャストに対しトップカバーにビス止めされているだけで本体についているわけではありません。

したがって負荷がかかるのは基本的にそのトップカバーと本体に接続する「ねじ」であって何も補強などはされていないのです。そんなカメラにショック何て与えたらたまったもんじゃないですね。

いわば当時「これとキヤノネットならどっちを取るか」と言われたときに圧倒的にキヤノネットが軍配が上がってしまうのです。というのも時期が悪いのも影響してくると思いますがどのみちこのカメラは少し時代遅れであったともいわざるを得ないのかもしれません。

1960年代まで持ったカメラ企業が必至にしのいで作ったレンジファインダーカメラもそれに近いようなものが多かったですが、その名残臭を感じさせます。

どうでしょう。ペトリといえばのちの7、7sが有名でそちらの方が個体も多く修理やニコイチがきくようですので中古でもこのプロ7は値が付きません。もし興味がわくというだいぶ玄人向けの方にはお勧めできると思います。まあ高確率で死んでいると思うので修理が必須なのはもはや日常茶飯事ですが。。皆様でロマンを求めようではありませんか。