ペトリハーフ “PETRI HALF”を修理して撮影

わかりやすいように目次から掲載しておきますのでご覧になりたい項目を選択してお読みになることもできます。

例の物

今回の題のカメラは近所で手に入れたいつものパターンと変わりません。シャッターは切れるものの無限遠や精度、安定性に欠けるものがありジャンク。今どき整備品のペトリがあるのはお店でもごくわずかなところでしょう。

んでハーフサイズカメラを入手。

こいつには後に相当手を焼くことになるのですが入手。かなり疲れた。。3ドフとすこしの小銭でゲット。そこからシャッターが動くのは確認したものの、レンズは真っ白、ひどい汚れと外観のヤレ、あるはずの梨地が消えているなどひどい有様でした。ネットにも同様にぼろぼろのペトリハーフを分解している記事がありますが外観に関してはそれ以上かもしれません。

状態

状態は以下の通り。

シャッター:精度不明。粘りあり、閉じないときあり。ほぼ不動

レンズ:クモリ?バルサム切れあり

外観:おそらく濡れや湿り気を多く含んでいたためサビ等がひどい

巻き上げ:引っ掛かりあり、チャージは正常

メーター:不動

ファインダー:チリ、汚れあるものの比較的無事

その他:底面アタリ、スレ傷、ヤレ、欠けなどあり、梨地はがれ、サビあり

とまあひどい。やはり扱いが、、あまり皆さん大衆機ということでよろしくないイメージを感じてしまうぐらいにはひどいです。普及品でしかもその中でさらに手軽な今でいうママさんパパさんカメラのうちのデジカメに近い部類ですからかなり酷使されたんだと思います。それに経年も1960年製造で一度も修理なしじゃ、さすがの高級レンジファインダーも死にます。

分解

分解は主にネットに出てくるPETRI HALFの検索結果から複数寄せ集めて分解しましたので方法はあまり違いはないためそちらを参照してください。分解する人はいないだろうけど。。

分解の補足説明

他の記事にもほとんど掲載がなかったので自分が一番よく行う「無限遠調整の方法」について記しておきたいと思います。

無限遠調整の方法

すべてのレンズのねじ締めや組み立てが終わり一通り済んだら無限遠がちゃんと出ているかを確認します。特に風景を撮りがちな自分はこれは重要なことです。

①トレーシングペーパーや透過テープなどを使って行う方がいますがあれではかすんでしまいよくわかりません。そこで用意するのがプラ袋です。レジ袋のような透過率の低いものではなく中身が入ってると何かすぐわかるぐらいのビニール袋に近いです。

②それをハーフサイズフレームに合うようにカットします。そしてフィルム面にそれをセロテープなりで固定して無限遠を確認すると不思議。ビニールにはしっかりと反射があるのに見やすい。そこで無限遠を測るのです。

この方法がなんなら一番手っ取り早い気がします。ビニール袋の一つや二つぐらいは家にあるでしょう。その理論です。

外観を見る

これまた特徴的な栗林写真のロゴマークとファインダーの緑。ファーストカメラ以後のペトリカメラになってから少しするまで適用されていたマークでしたっけ。非常にコンパクトなペトリハーフは1960年にオリンパスのペンを追うようにして発売されたハーフサイズカメラ。コンパクト、と言ってもデジカメよりもでかく大きめ。ただPEN EEと並べた感じではそこまで大きな存在感を感じるものでもないイメージです。

レンズは3郡4枚の比較的普通なテッサータイプのレンズで28mm f2.8。ライカ判換算で40mmちょい。正式名称は「A.C. Petri Orikkor 28mm f2.8 Kuribayashi」です。

シャッターはこの時期多かった精工舎(SEIKOSHA RAPIDやその派生)などではなく、独自の開発シャッタ、「PETRI CARPERU S」。おそらくカーペルという読みでいいと思います。

下に生えているトリガーで巻き上げるというこの時期の流行を取り入れたもので、1950年代ライカなど有名ブランドのレンジファインダーなどに採用されていましたが、斜めではなく、ボディに対して垂直に設計されていました。したがってこのカメラは流線形に沿うように斜めに配置されています。

速射性は高いですが、正直このカメラに必要だったのかと言われれば、、コスト面で微妙。ただロマンはとてつもなくあるやつです。なんせこのカメラの下に配置されているチャージ部はこのトリガーレバーが自転車用ギア用チェーンに似たトリガーチェーンを引っ張って、それがゼンマイやシャッター部に伝わりチャージされる仕組み。かなり面白くコストでしかなかったとは思います。惜しいなあ。

このレンズ。組むときにSSを1/250s、f2.8、インフィニティマークのところで止めておいて裏側の後玉をねじ締めしないと無限遠が出ないという修理泣かせです。なぜ16じゃないのか。。

のに加えてこの後玉は設計上よく緩むらしいです。そりゃそう、スペーサーもストッパーも何もなしでただねじ山で締めているだけだから。ここらへんにはいかにもな「ペトリ」味を感じるところです。またかに目レンチで入らない部位ですので斜めに差し込むタイプの少し特殊な工具が必要です。自分は、、何とか自作しました。

何回も当たってへこんだ裏蓋と側面は蓋が締まりませんでしたのでペンチで曲げ加工をして何とか通常の動作をするように「教育」しましたが時間の問題でしょう。おかげさまで梨地が浮きかけています。ちなみに裏蓋の梨地は最初からありませんでした。おそらく経年で落ちやすい、もしくは加水分解でダメになったパターンかと思います。後々なりましたがその教育があってしても裏蓋がフィルムが入っているときに開いてひやひやしました。幸い生きていましたが。

なんかここら辺は柔い。そのせいで壊れそうなイメージがより一層強いですがいちおうアルミダイキャストボディ。あたりには強いはずです。なぜか銀色塗装が削れると銅メッキ?のようなアルミのような塗装が出ます。さすがに真鍮の材質ではないように感じたのですが、、混合剤でしょうか。

それなりにきれいにされた内部です。巻き上げ機構は生きていてトルクも効いているので心配性な方はフィルムをちぎる可能性がある、というぐらいでしょうか。

ぼろいフィアットなんかにもありそうな(おい)メーターです。これは直しましたが一応自動復元式の順算カウンターで凝ってます。金をかけるところが違う。ばねでテンションをかけているもので構造自体はCanonのキヤノネットあたりと同じです。

ペトリ工業が最も儲かって栗林一族が豪遊していたのはこれの少し後の1968年ごろだそうです。ちょうど高度経済成長期の波に乗ってきて安定したぐらいの時期で軍需もあったため潤っていた、、なんて話を聞きます。その後数年で倒産してしまいますが一応は復活。望遠鏡なんかを作っているそうですが、、本社では今は何もしていないそうなのでかなりスローファクトリーです。オリンピック効果や当時の家電製品や工業製品需要の流れに乗って成長を遂げた企業と言っても過言ではありません。

当時この栗林家と従業員の闘争の件は有名で少し前にそれについて現ペトリ工業の社長さんがインタビューを受けたPDFのまとめがあるそうなのでペトリの信者の方は探してみてください。

え、URLを貼れと?プロバイダーさんが許可してくれないんですね。。そのPDFも。自分で探して研究しろという意志なんでしょうか。おかげで楽しいです。お世辞ではなく純粋にね。

肝心な作例だが、、撮ったぞ!

正直フィルムはあんまり通したくないが最後の余生としてこのカメラにも感度にある程度汎用のあるXP2を通してみようと思います。ただハーフサイズなので時間がかかるかもしれない。。

追記(2023年夏)

現在撮影中です。フィルムはILFORD XP2 Super。おそらく公開は9月後半、秋ごろになるかと思います。

追記

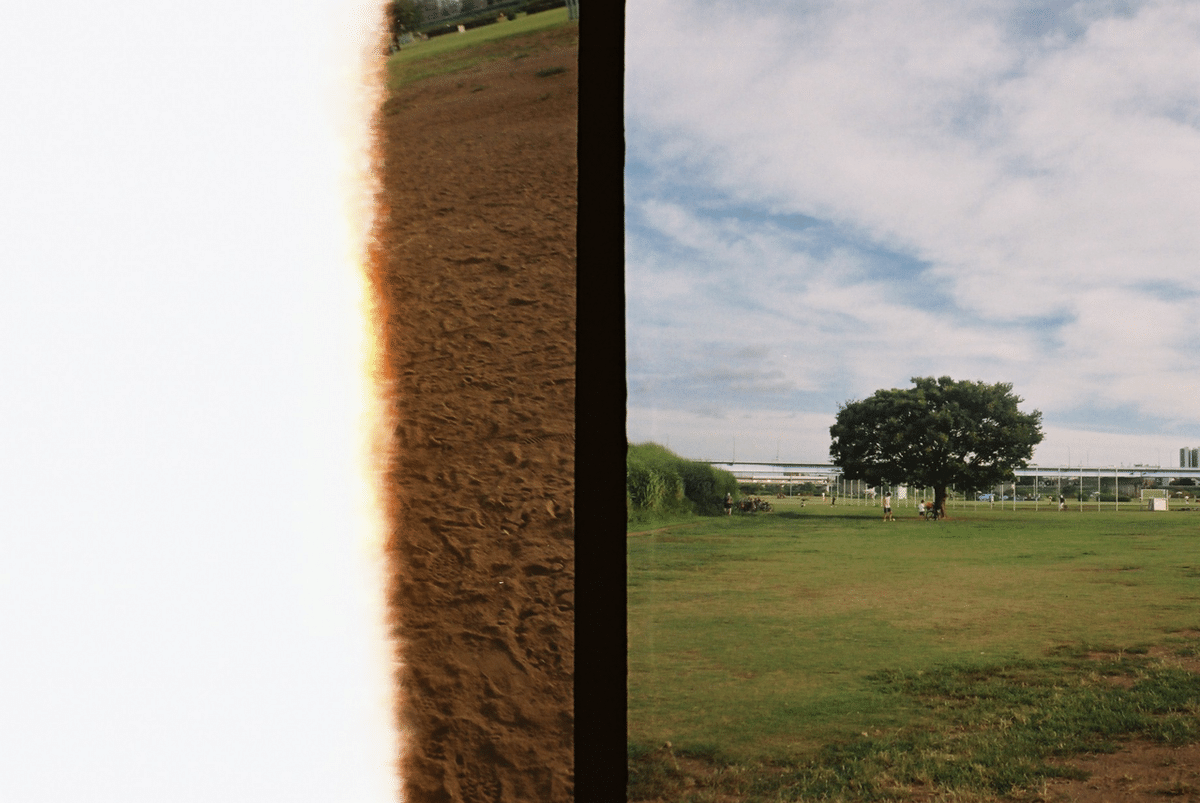

フィルムが変わりXP2からコダックカラープラス200となりました。その作例を載せておきます。なんと面白いことにフィルムがしっかりと写っていてシャッタースピードもしっかりと連動して絞りもメーターも生き返りました。このような生き返り方には謎のミノルタカメラ味を感じますが、まあ良しとして。

スキャン、現像情報

現像は富士ケミカル純正FP-363SC。スキャン機材は専用のプロラボ機材Fuji Frontier SP2000にて現像。なお補正は特にこちらではしていませんのでお店任せです。(毎回そうだけど)

ペトリの惜しいところ

歴史にIfはご法度ですが敢えて言うなら売り方の問題でしょう。昨今のおじさま方ならユニクロのほうがイメージがつきやすいと思いますが、ユニクロも一時期安かろう悪かろうといわれてた気がします。でもブランド力でねじ伏せるぐらいの圧倒的なシェアとそのほかの機能性で持ち直しましたよね。それが見えない服、下着部門です。具体的にはAir Rismとか。ヒートテックなんかもそれに近いですよね。見えないし、かといってお粗末でもない作りなのでよかったわけで。

カメラにそのようなことはできませんが、もう少し世間の見られ方や販売のノウハウを頑張って習得して当時のトキナーぐらいにまで追いつけるしがみつきがあれば少しは変わったのかもしれません。と言ってもAF時代にまた波に呑まれそうではある。。やはりIf説はだめだね。。

ペトリハーフという当時安もの扱いの廉価品ですらこれだけの描写、色乗りとロマンを持っていたのだからもう少しなんかこう、独創性や画一された機能を持たせてもよかったんじゃないかなと。緑のブライトフレームとトリガー巻き上げで十分今となっては独創的に見えるが、、逆に独創的過ぎて、ダメだった場合もある。。難しい話です。

flickerにも更に作例を載せるなど

SNSなどにも作例は載せているので各自見てくれると嬉しいです。と言っても反映が遅いのでしばらくはないかもです。次はXP2をしっかりと使うかな。。FLレンズで。