Nitto Kogaku Co. Kominar 135mm f3.5について

日東光学のレンズ、Kominar 135mm f3.5について紹介したいと思います。

Ⅰ. 日東光学について

日東光学は戦前に創業された光学製品製造の会社(というには当時は形態が違っていたので何とも言えないが)で戦後からOEM生産などサードパーティ型レンズの製造を行っており自社製造、自社銘板レンズもありました。それが今回のKominarです。(生糸産業が1876年、光学として1943年です)

光学製品部門は当時の日本光学、現Nikonと共同、提携として生産を行っている企業でゆかりがあります。

日東光学は現在でも工学製品の町ともいわれる長野県諏訪市地方に顕在しており同様にレンズ生産や光学機器製品を制作しています。

その信頼性からも宇宙探査機はやぶさ2の超広角レンズ製造に携わるなど厚いものがあります。

どっかのフィルムブランド製造会社を批判するわけではありませんが基幹として重きを置いている日東光学は現在もしっかりとレンズ製造を多数行っています。(ほんとはあの企業、もう写真事業なんてどうでもよくて医学と化粧品と薬学やりたいだけなんじゃ?)

Ⅱ. 今回のレンズ

1960年代に共通のマウントとして採用されていたユニバーサルマウントの俗にいうM42マウント。いわゆる42mmピッチ径マウント。プラクチカマウントとも呼ばれるときもあるかと思います。(まあプラクチカに着いてペンタックス機につかないM42マウントレンズが存在しているので厳密にはペンタックスのM42は完全なユニバーサルマウントではない。。ほかにもExaだったり)

その時代には主にプリセット絞り、または半自動絞りと呼ばれる絞り込み機構が採用されているレンズが多かった時代です。プリセットは規定した位置まで絞り込みできる上限などを追加しておいて構えたのちに絞りこむ。絞り込み測光が主流だった時代に開放で明るくファインダーを見るために工夫がされていたわけです。

半自動絞りは今回では説明しても、、なので割愛します。

Kominar 135mm f3.5はプリセットで前側に絞り環がついてます。

Ⅲ-ⅰ. 取付例と外観

ちょうど外観も見たところでスペックを。

Ⅳ. スペック

開放F値:f3.5

焦点距離:135mm

構成:4群5枚エルノスター型

最短撮影距離:1.5m

マウント:当レンズはM42。なおTマウント、FD、F、(T2)、AR(SR)など多数あり

フィルター径:46mm

重さ:不明、300gが体感です

備考:フィート表記あり。ほか表記にLens Made In Japanの記載あり。またこの個体では鏡胴が完全なブラックではなく青みがかったブルーブラック塗装のように見えるが変色か仕様かは不明。Tele表記のあるものも存在するがこちらにはない。

Ⅴ. 作例と使用感

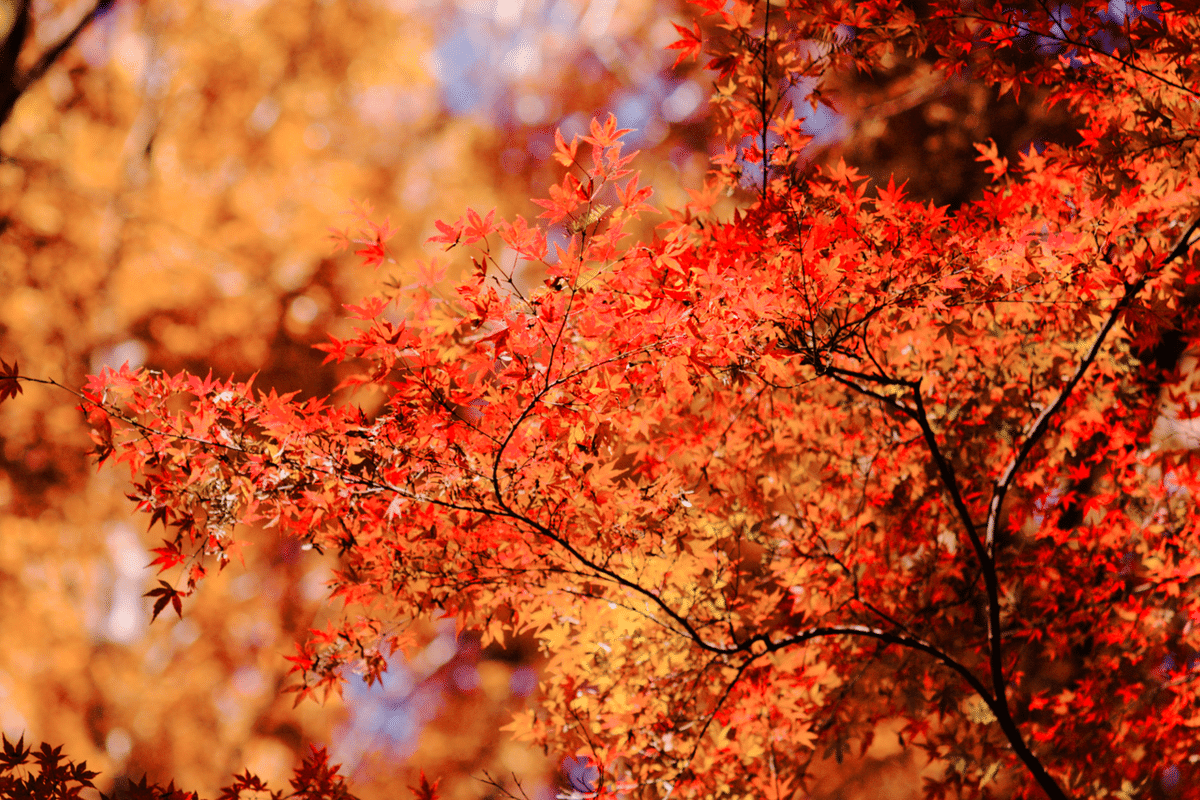

非常にコントラストの高い写りをするときがあり、この年代にそぐわないぐらいのレベルまでしっかりメリハリがあることを見るに、おそらくモノクロ撮影でのコントラストを重視して比重に置いているレンズであるのではと推測。ただし逆光下ではフードに限らずフレア、ゴーストが出ることがありコントラストは落ちてそこに時代相応を感じさせるものがあります。

ただK-7との相性は色味の面であまり良くなく、濃く、くどく、うるさい。そのため編集時には彩度を落とすなど必要事項がある感じです。

それとかなりボケます。135mmという焦点距離ではあるもののかなり盛大にボケるのでポートレートには利用しやすいかもしれませんが、果たしてフルサイズでこちらを利用する方はどれぐらいいるでしょうか。

もともと濃い色が特徴のPENTAX機。そこからでもエッセンスが出ますがこのレンズは何度も言いますが色が濃い。そしてコントラストも異常に高い。カリカリすぎるぐらいです。おそらくカラーフィルム黎明期のレンズで必死に色を出したりも重視したものではないかと思います。

まあレンズ枚数が少ないエルノスターってのもあるかもしれませんが…

ボケ感が強くさすが135mm。開放では周辺減光が若干あり滲みも強めに出るものの絞るとよく解像。ただ絞りすぎるとすぐに画質がまた低下するので16以降はあまりよろしくはないです。ただやはり色は濃く好みではないです。

使用感としては意外にも回転角が長くちょっとストロークに欠ける全長がネック。ただ焦点距離をある程度把握してれば大丈夫でしょう。相殺できます。おそらくですがレンジファインダー向けのレンズの流用によるのが起因していると思います。

241113追記

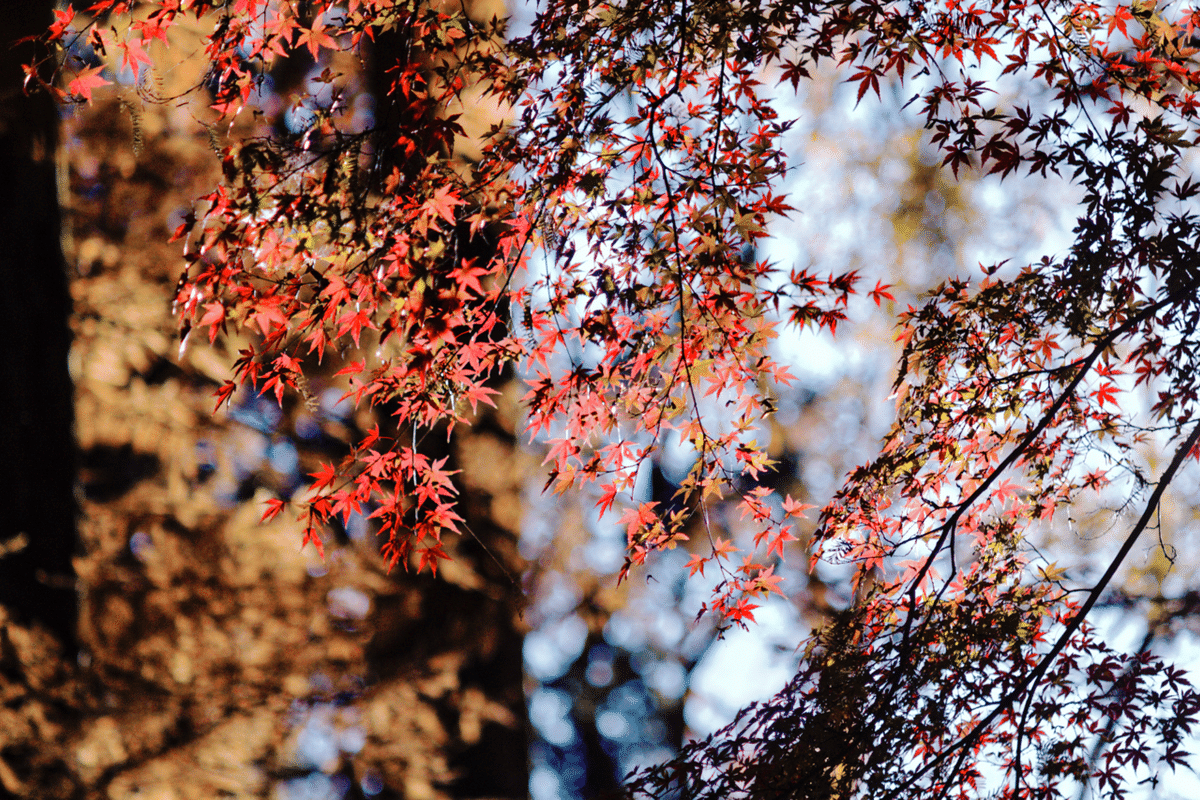

かなり間が空いてしまいましたが(一年近く)追加の作例を提供したいと思います。カメラはPENTAX初代の*ist Dです。基本的にはパラメータなどはいじってしまっているものもありますが極端には補正していません。あくまで参考値としてお考え下さい。

Ⅵ. ほか雑感

よくコミネと間違われることがありますが、これはコミネ光学製作所のものであって海外のOEMに対する日東光学の説明とは大きく異なるものです。日東光学とコミネでは関係性はない。関係性がないことを指摘するかのように、一説で「Kominar」という表記は諏訪湖の南の湖南から取られたという説が存在します。

レンズは後玉と前玉に青色のコーティング、アンバー系コーティングがあるように見えるもののそれ以外のコーティングは不明。おそらくモノコートかと思われます。

純正フードは当時ものらしく金属フードで質感は申し分ないです。フードをつけると周辺減光が起きるのかと言われればほぼ起きないに等しいです。どの状態でも開放では周辺減光は起こりますし変わらないものとしてとらえるのが良いでしょう。

Ⅶ. まとめ

色出しには苦労しますがこの60、70年代の望遠レンズ(一説でこれは設計が50年代という節が出ています)としてまあごくごく普通の写りではあるものの、シャープ感やコントラストに優れているのでモノクロには強いかもしれません。余裕があればフィルムに通して確認するのも一つの手かもしれません。

プリセット絞りは意外にも使えます。人によっては前側に絞り環があるのが気に食わないかもしれませんがご愛嬌です。