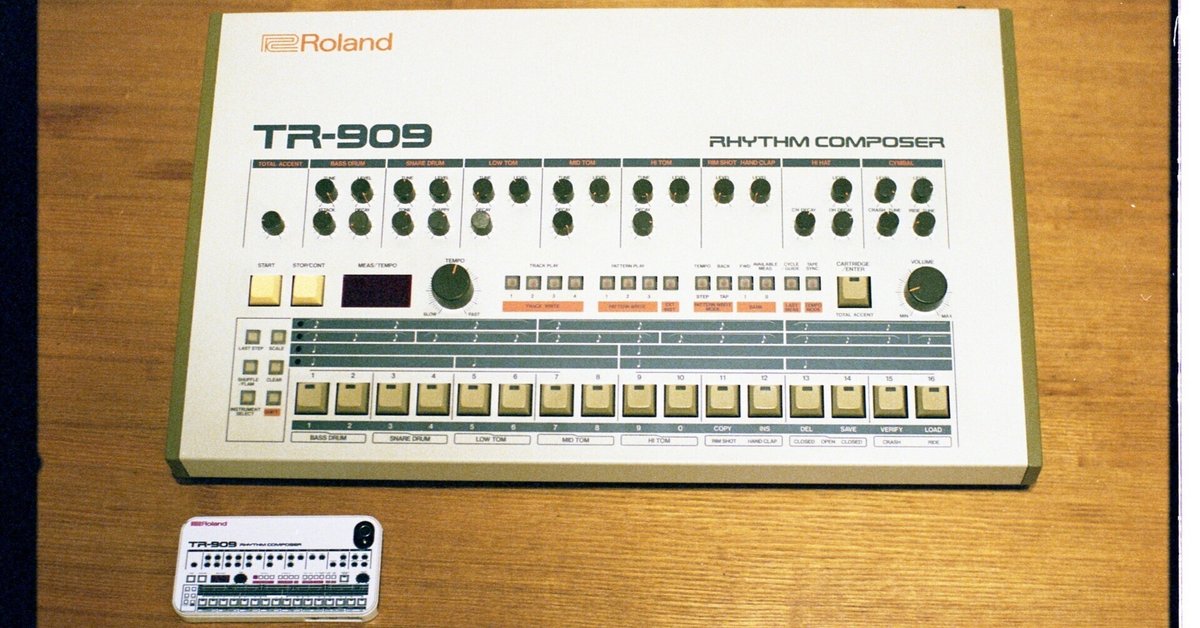

#19 my favorite things ①|TR-909 ②/2

昨日のつづき。

TR-909の魅力

909の魅力は僕が言うまでもなく、すでに多くの場でより質の高い内容が語られているので、ここではできるだけ主観を大切にしながら残していこうと思う。

前回の投稿で見通しとして出てき魅力はこれら。

下にいくほど抽象度高め。

音色

音と曲を触る楽しさ

自動演奏を走らせる気持ちよさ

プロダクトとしての魅力

ダンスしてしまいたくなる気配

1.音色

909の音は独特だ。

野生味のあるドラム音と、ジャリっとした金属系の音は聞けばすぐ「909だ」と分かる。

音色はバスドラム、スネア、ロータム、ミッドタム、ハイタム、リムショット、ハンドクラップ、ハイハット、クラッシュシンバル、ライドシンバルの10つ。

ドラムプレイヤーの代用として「リズムマシン」ができた背景があるので、909もドラムセットに準じた音色が選ばれている。

音を生成する部分が個性的で、太鼓系(バスドラム、スネア、ロータム、ミッドタム、ハイタム、リムショット、ハンドクラップ)にはアナログ回路を。

ハット系(ハイハット、クラッシュシンバル、ライドシンバル)はサンプリング音源(録音音源)を。

と、異なる2つの方式が使われており、ハイブリッドな構成だ。

発売当時、ドラムの音色の再現性が高いサンプリング音源を使うことが主流になりつつあったそうで、その中で909はその狭間の中途半端な立ち位置を取り、結果あまり売れなかったらしい。

ちなみに生産された期間は1年、生産数は1万台ほど。

今となっては、その中途半端さが「らしさ」になっている。

音が丸いアナログ音源機材、音がクリアなサンプリング音源機材、その双方の特徴が1台の中に共存していることがユニークだ。

機材から感じる野生味は、このアナログ回路でつくられる太鼓系の太さ、クリアながら少しザラっとした解像度の低い金属系が絶妙に組み合わさってできあがっているのかもしれない。

2.音と曲を触る楽しさ

上に書いた10の音色のうち、リムショット、ハンドクラップ以外は、音高の調整などで、さらに音の表情に変化をつけることができる。

(音のレベル調整は全てで可能)

つまみを回しながら音の変化を感じられる体験は、それだけで時間を忘れるほど楽しい。

つまみは単機能で、どのパラメーターを対象としているのか明確なので、操作が分かりやすくてよい。

マルチに色々できるより、限られた制約の中で、いかにイイ感じに鳴らすかを考えるのは、こちらの発想力が試されるため、自分の性分に合っている。

あるアーティストが機材を触っていたとき、ロー、ミッド、ハイと3つあるタムの音高を理想の(好みの)スケールに合うよう調整していたのが印象的だった。

3つのタムを混ぜて鳴らせば、控えめなメロディーが出来上がる。

🎶

このセッティング次第で、使う人によって鳴る音の差異が出てくる。

時間軸にどう音を配置するかの、リズムパターン作りの方法もシンプルでよくできている。

パターンを図面のように眺めながら作るステップライトと、リアルタイムで楽器をタップして作るタップライト、2つの異なる入力方法でリズムパターンを作っていく。

それが感覚的にやりやすい。

リズムパターンを複数準備すれば、そのリズムパターン(1小節)の組み合わせで、最大896小節の自動演奏される曲(トラック)が作れる。

120BPMの設定にすれば、29m52sの大作に取り組むことも可能だ。

プログラム方法の解説動画。

内蔵されている音色の確認もしやすい。

↓

3.自動演奏を走らせる気持ちよさ

909はリズムマシンなので自動演奏をさせるシーケンサーを内蔵している。

買った当時、シーケンサーを触ったことがなかったので、自分でパターンをプログラムして、それが自動で走っていく初めての感覚がとても気持ちよかったことを覚えている。

自動演奏は他の機材を同期させることも可能だ。

機材同士を有線で繋ぎ、それらが自分の指定したタイミングで発音して音楽を奏で、それを見守る経験は、生き物を創造できる神にでもなったような全能感がある。

また、909を軸(マスター)にして他の機材を同期させると、909が微妙に揺らぐので、それが曲全体の個性になると語るアーティストもいた。

電子音楽の世界では、特にダンスミュージックだと、音がタイミングぴったりに鳴ることより、どうずれて鳴らすか、どう揺らぎを作るか、がポイントになってくる。

それがグルーヴィーだといわれたり。

曲に表情をつけることができるこの利用方法も909の隠れた強みだと思う。

あとパターンを組んだあと、シャッフルの機能を使って跳ねるグルーヴを簡単に作れることもとてもナイス。

4.プロダクトとしての魅力

操作が単純で分かりやすい909だが、それは、前に触れた操作の構造が明快なことと、その中身が情報整理された秀逸な視覚デザインがあってこそ実現していると思う。

機材の上面にプリントされた情報は直感的に扱うための、重要なガイドであり、それに留まらずクールな装飾としての機能も兼ねていると思う。

ボディも大き過ぎず小さ過ぎずちょうどいい、かつ迫力がある。

当時の技術では基盤のサイズが大きくなってしまうためか、結果ボタンやつまみの類が余裕を持って配置されており、それが操作のしやすさにも貢献している。

参考に909の中身が見れる動画。

↓

5.ダンスしてしまいたくなる気配

最後に909が持っている、歴史、文化、などの意味性からくる魅力。

過去に尊敬すべき何人、何組ものミュージシャンが909で楽曲を作ってきた。その総数はかなりの量だ。

それらの楽曲がダンスフロアで使われてきた。

そしてそこで、客へ、ダンスをする、という体験を提供してきた。

それが80年代から40年ほど続いてきた。

40年をかけて出来上がった、音とダンスを繋げる回路は強力で、この909の音色を聞けば、反射的に体が踊りをスタートしそうになる。

赤は止まれ、青は進め、のように909はダンスだ。

音色だけでこれだけダンスを想起させる機材はあまりないだろう。

909の音色が今後も現場で鳴れば鳴るほど、この回路は強力になっていく。

古さを感じさせるクラシックな音色になっているかもしれないが、それは今後も続いていくと思う。

909が使われている楽曲のリズムパターンを再現した動画があった。

メジャーどころだと、マドンナの「Vogue」のパターンも収録されている。3m42sあたり。

2本目はVogueのミュージックビデオ。

↓

そういえば、姉はこの頃のマドンナを好んでよく聴いていた。

懐かしい。

1990年の楽曲だそうだ。

結局

長々と909について書いてきた。

個人のエピソード少々と、私見を交えた客観的なことを。

書きながらの真新しい発見はなかったが、なぜ自分が909に魅かれているのかの整理にはなり、かつ、ますますこの機材が好きになった。

万物は諸行無常。

僕の909もそう遠くない未来に壊れる。

今のうちにしっかり愛でておきたい。

でも音色はもうちょっと長く、これからも残っていくんだろうな。

楽器は、その存在がハード単体で終わらず、音として広く続いていく現象があると気づいた。

面白い。

いいなと思ったら応援しよう!