母性健康管理指導事項連絡カードについて

こんにちは。

妊婦さんの中には現在勤務中の方もいらっしゃると思います。その様な方の中で、以下の様な状況に該当する方は少なくないのではないでしょうか。

・仕事中のつわりがひどく、出勤するのがつらい。

・社員の人数が少なく、周りの負担を考えると休み辛い。

・妊娠中仕事を休みたくても、中々休める雰囲気ではない。

・妊娠した事を会社に伝えたが、仕事を休みにくい雰囲気を感じる。

・仕事中にお腹が張りやすく、なるべくデスクワーク中心の業務にしたい。

これらの内容は、実際に私が妊婦さんから受けた相談も含まれています。

この記事は上記の内容に該当する様な妊婦さんに向けて、会社への対応の仕方に悩んでいる方に向けた記事となります。

私は産婦人科医専門医として様々な病院で働いてきました。今まで担当した方の中には、上記の様な理由で困っている妊婦さんが多くいらっしゃいました。

その様な方のお役に立てれば幸いです。【2021/7/1に改訂されましたので、その内容も含みます】

******

母性健康管理指導事項連絡カードについて

■ 母性健康管理指導事項連絡カードとは

ここ数年で社会で活躍する女性が急増しました。2000年から2016年にかけては、50%から61%まで右肩上がりで、2019年の現在では更に多く活躍されています。

» 総務省統計局 労働力調査

私が勤務する病院でも、妊娠中でも働きながら忙しく勤務している女医さんや看護師さんたちが沢山いらっしゃいます。

妊娠しながら仕事をするのは想像するに容易ですが、些細なことでも身体の負担になってしまうことがあります。

更には

・ 妊娠中の仕事を軽減したい。

・ 動きにくくなり、業務内容を負担の少ない仕事に変えて欲しい

この様な方も中にはいらっしゃると思います。

一方で、中々自分から上記の様な事を会社に言いにくい場合もあります。しかし、医師や第三者からから会社に事情を伝えるとスムーズに事が運ぶこともあると思います。

勤務されている妊婦さんの負担を軽くするために活用できる方法として「母子健康管理指導カード」があります。これは「母健連絡カード」とも略される事もありますが、正しくは「母子健康管理指導カード」です。

「母健連絡カード」は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。

今回は母子健康管理指導カードがどのような内容のか、またカードの申請方法などについても紹介していきます。

******

母性健康管理指導事項連絡カードの申請方法について

■ 母性健康管理指導事項連絡カードとは

母性健康管理指導事項連絡カードは「母健カード」と略されることもあります。実際にはカードというより、紙です。

健診の際にも担当の先生に「母性健康管理指導事項連絡カードを書いてください」と言えばすぐに出してもらえます。また、ご自身でも厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。

» 厚生労働省 母性健康管理指導事項連絡カード

このカードは、医師が会社に対して妊婦さんの働き方について「指導」出来る公的文書になります。例えば以下の様な指導を行う事があります。

・この方(妊婦さん)の勤務時間を9時~17時から9時から12時に減らしてください。

・(切迫早産傾向の方に)立ち仕事では負担がかかるので、なるべく座って仕事をして頂く様に勤務状況の改善をお願いします。

また、会社側はカードに記載してあることに沿って労働環境を改善する義務があります。

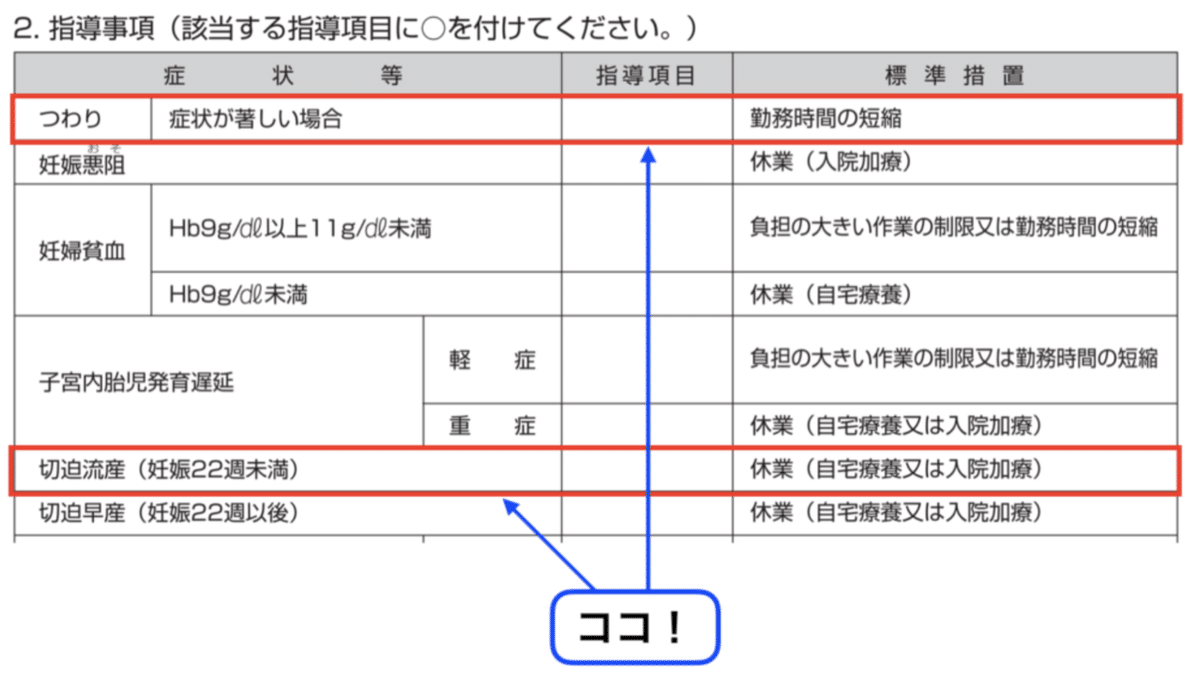

実際にどの様なものか、写真をお見せします。

例えば「つわり」や「切迫流産」の時には1面の以下の箇所にチェック "○" がつきます。

さらに、具体的な勤務内容に対して指示を行う際には、以下の欄に具体的な内容を記載します。

記載する内容の例としては、

体を動かして労働をされている方でお腹が張りやすくなる方には、「労働は可能だが運動時に切迫症状がみられるため、勤務形態をデスクワーク等の内勤にすることを提案する。」

2時間で少し休憩するとお腹の張りがおさまる方には「労働は可能だが、運動時に切迫症状がみられるため、2時間に15分程度の休憩時間を設けることを提案する。」

といった様に妊婦さん各々の状況に対応して、細かく指導する事が可能です。

この様に、母健カードは医師から会社(事業主)に勤務する妊婦さんの労働内容について細かく提案や指示をするツールになります。

もし仮に病院に行く時間もないくらい忙しい方でも、大丈夫です。

妊婦さんで労働している方であれば、会社に直接相談すれば会社側は勤務内容を見直す必要があります。

これは厚生労働省の「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」でも定められています。

» 厚生労働省「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」

■ 母性健康管理指導事項連絡カードの申請方法申請方法は非常に簡単です。

担当医に具体的に今の労働環境や症状を伝えて、カードを書いてもらえばokです。病院やクリニックに置いていない、という場合にはご自身で下記のリンクからダウンロードして持参されても大丈夫です。

» 厚生労働省 母性健康管理指導事項連絡カード

安心して病院に相談してください。

■ 母性健康管理指導事項連絡カードと診断書の違い

診断書というのは、「診断された結果を証明するもの」です。生命保険に入っている場合、学校や会社を休みたい場合に「診断書を提出して下さい」と言われた経験のある方もいらっしゃると思います。

それに対して、母健カードは「診断するとともに、妊娠出産時の労働環境を指導する」という用途も含まれています。また会社に対して勤務内容、勤務時間を「緩和」する様に求めることができます。

但し診断書との違いは、対応する病気が「妊娠」に関連するものに限定されています。

母性健康管理指導事項連絡カードの費用について

・ 母健カード 約2000円

・ 診断書 約3000円

ほとんどの病院やクリニックでは母健カードの方が診断書よりも、かかる費用が安く設定されています。少なくとも今まで僕が働いてきたいくつかの総合病院では全てそうでした。

「診断書を主治医に記載して貰うように会社から言われました。」

妊婦さんの中にはこの様に仰る方もいますが、母健カードは診断書の代わりにもなります。

もしみなさんが母健カードを会社に持って行った時に、上司の方に診断書を持ってくる様に言われたとしても、「母健カードは診断書に代わる妊娠中の証明書として使用可能です。」とお伝え頂いて大丈夫です。

休職中の給与はどうなるのか。

■ 妊娠中に休職した時のお金について

休職中のお金について気になる方もいらっしゃると思います。その様な方は、傷病手当金を申請する様にしてください。

傷病手当金で配当される金額は

傷病手当金 = 給与 × 2/3 × (休職期間-3日)

です。

新型コロナウイルス感染症に関する措置について

現在は上記に加えて、更に母健カードがシンプルになり分かりやすくなりました。(写真のものは2年前のものですので、少し古いです)

また、コロナ禍において新型コロナウイルス感染症についても盛り込まれました。

新型コロナウイルスに関しての内容は以下で、令和2年5月7日~令和4年1月31日までの適応となります。

■ 事業主の方へ

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導 に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

■ 女性労働者の方へ

働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。

上記に該当する方はかかりつけの産婦人科医までご相談ください。

詳しくはこちらを参考にしてください。

******

まとめ:妊娠中に休職する際には母性健康管理指導事項連絡カードを使用しましょう。

今回の記事のポイントをまとめます。

・会社を休む事が言いづらくても我慢しない。

・休職する際には母性健康管理指導事項連絡カードを申請する。

・母性健康管理指導事項連絡カードは診断書の代わりになる。

・休職のみでなく、具体的な勤務態形も変えてもらうことができる。

・申請の仕方は病院に伝えるのみでOK。

・病院やクリニックにカードがなくても自身でダウンロードする事が可能。

また、母健カード申請までの手順は以下になります。(引用先はこちら)

① 妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受診します。

② 主治医等が、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると判断した場合、「母健連絡カード」に必要な事項を記載して女性労働者に渡します。

③ 女性労働者は、「母健連絡カード」を事業主に提出して、措置を申し出ます。

④ 事業主は、「母健連絡カード」の記載事項に従い、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。

仕事を休みたくても、なかなか自分から言うことができない労働環境にいらっしゃる方もおられるかと思います。

その様な時に、特に第三者の産婦人科医から「この様な勤務体系に変更してください。」「少しの間休職する様にしてください。」と会社側に伝えるだけで、少し働きやすくなるのではないかと思います。

妊娠中の労働環境で困っている方がいらっしゃれば、一人で抱え込まずに担当の先生に相談してみてください。

みなさんのより良い妊娠生活を祈っております。