日本で初めての女性医師、荻野吟子

荻野吟子という女性をご存知でしょうか。日本で初めての女性医師です。彼女が生きた明治時代はまだまだ封建的な風習が色濃く存在していました。「女三従の道」という教えが一般的であり、女性を蔑視する社会だったのです。

三従

女性が従うべきとされた三つの道。仏教や儒教道徳でいわれたもの。家にあっては父に従い、嫁(か)しては夫に従い、夫が死んだあとは子に従うという女性としての心がまえを教えたことば。

『女大学』は、江戸時代中期以降、広く普及した女子教訓書で、その影響が明治になっても人々には浸透していました。19か条に分け、まず女子教育の理念、続けて結婚後の実際の生活の心得を説いているという内容です。

一~三条。 女子教育の在り方。

(一) 女子は成長して、嫁に入り、夫と親に仕えるのであるから幼少のころから過保護にしてはならない。

(二) 容姿よりも心根の善良なことが肝要で、従順で貞節そして情け深くしとやかなのがよい。

(三) 女子は日常生活全般に亘り、男女の別をきちんとしなければならぬ、幼少といえども混浴などもってのほか。

四~一九条。婦人の在り方。

(四) 七去の法。(淫乱・嫉妬・不妊・舅に従順でない・家族にうつる病・多弁・盗癖のある嫁は離縁されるべき)

(五) 嫁いだら夫の両親を実の親以上に大切にせよ。

(六) 妻は夫を主君として仕えよ。

(七) 夫兄弟や親戚を敬愛せよ。

(八) 夫に対して嫉妬心を抱くな、感情的にならず冷静に話し合う事。

(九) 無駄話はするな。人の悪口、他人の悪評を伝えるな、気をつけないと家族、親類の不和を招く元になる。

(一〇)婦人は勤勉でなければならぬ。歌舞伎や、神社仏閣等人の多く集まる場所に行くのは四十歳未満の婦人は好ましくない。

(一一)神仏に頼って祈りすぎてもいけない。人事を尽くせ。

(一二)万事倹約を旨とせよ。

(一三)主婦がまだ若い場合は、みだりに若い男に近づいてはならない。たとえ夫の親戚や下男であっても。

(一四)衣服はあまり目立たず、分相応に、清潔を保つこと。

(一五)夫方の付き合いを重視せよ。自分の親への勤めを果たすときでも夫の許しを得ることが肝要である。

(一六)みだりに他人の家へ出入りするな、普段は使いをやるのがよい。

(一七)召使を置く場合でも、任せきりでなく、自分の労苦をいとわずやるのが、婦人のつとめである。

(一八)おしゃべりな下女は解雇し、しつけはきちんとし、褒美をやるときは、けちけちしないで与えよ。

(一九)主婦の心の持ち方をのべている。従順であれ・怒り恨むことなかれ・人の悪口をいうな・ねたむ・思慮浅くするな。

彼女は18歳で最初の結婚をしています。ところが、夫から性病(淋病)をうつされ大学東高(現在の東京大学医学部)に入院しました。その病状は生死をさまようような状態だったそうです。医師はすべて男性で、治療を受けることに対して大変な羞恥を感じました。それから、多くの女性が、自分の体を男性医師に見せることが苦痛で自殺をしたり、診察を受けずに一生病気の痛みに耐えて生活を送っていることを知るのです。彼女は入院中に女医の必要を強く感じました。そして、自らが医師になる決心をします。

病気がもとで離婚後、彼女は勉強を本格的に始めました。やがて、24歳で女性の教育養成を目的とした女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)へ1875年(明治8年)に入学し一期生として学びます。1879年(明治12年)主席で卒業後、私立医学校 好寿院で3年間、さらに学びを深めていきました。東京府(現在の東京都)に医術開業試験願を提出しますが、日本に女医は一人もいないことが理由で却下されます。女性が医師になった前例がない。女性が医師になるなどとんでもない、このような考えが一般的で門前払いされていたのです。しかし、彼女は初志貫徹、諦めることなく受験の申請を数年に渡って続けました。やがて、彼女の情熱に打たれた協力者が現れ状況に変化が起きました。1884年(明治17年)までこのような状況でしたが、同年9月に、医術開業試験前期試験に合格。1885年(明治18年)3月には後期試験を受験し合格。同年5月に診療所「産婦人科荻野医院」を開業したのです。女医を志してから15年が経過し彼女は34歳になっていました。

1884年(明治17 年)女子高等師範学校の後輩である古市静子と京橋新富座のキリスト教大演説会を聴き、強い感銘を受けています。後にクリスチャンとなった彼女は、廃娼運動にも熱心に取り組みます。1891年(明治24年)に起きた岐阜県での濃尾地震(記録が残っている日本の内陸域で発生した地震としては観測史上最大のマグニチュード8.0)では、石井亮一氏(大学在学時にクリスチャンになっている)の被災した20名余の女子の孤児たちを保護する活動(被災地で親を失った多数の孤児の中でも少女たちが人身売買の被害を受けていた)に賛同、荻野医院を孤児たちに解放し、彼女も子供たちの世話をしています。

石井亮一

「日本の知的障害児者教育・福祉の父」と称され、石井の業績は、知的障害児者教育・福祉の嚆矢として、現代に至るまで極めて高い評価を受けている。石井がいなければ、日本の知的障害に関する研究は、大幅に遅れていたと言われている。また、この障害を抱える多く人々にとって、それは不治の障害ではなく、発達の遅滞であるということを日本で初めて主張し、彼らへの教育や治療の必要性を訴えた。

1890年(明治23年)同志社大学で学び、敬虔なクリスチャンであった志方之善と再婚(吟子39歳、志方25歳)。1894年(明治27年)北海道瀬棚町(現北海道久遠郡せたな町)で医院開業、夫である志方が病気で亡くなった後に東京へ戻り、1908年(明治41年)本所区小梅町(現東京都墨田区)に医院を開きました。

1913年(大正2年)脳溢血により逝去。

後に「公益社団法人 日本女医会」にて、独自の活躍をもって女性の地位向上や、市井の医療に著しい貢献をした女性医師を対象として「荻野吟子賞」が1984年(昭和59年)に制定されています。

厚生労働省「令和2年(2020年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、「令和2年12月31日現在における全国の届出「医師数」は339,623人で、「男」262,077人(総数の77.2%)、 「女」77,546 人(同22.8%)となっている。」 とあります。

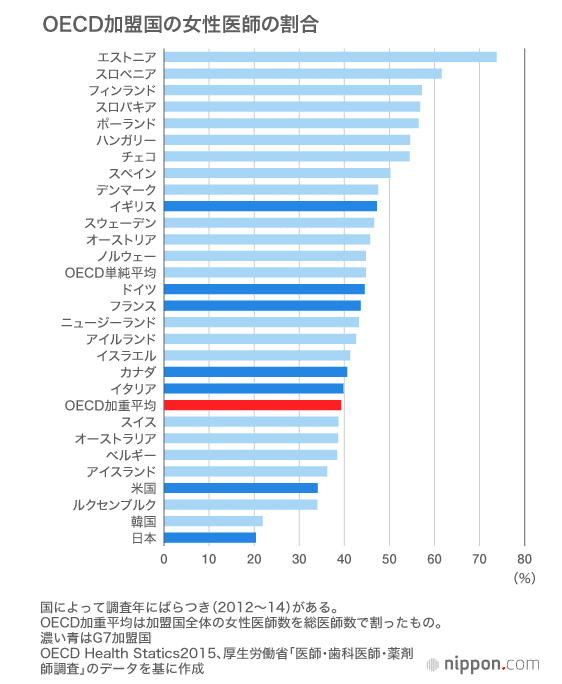

OECD(経済協力開発機構)は38ヶ国の先進国が加盟する国際機関です。女性医師の割合が、2015年(当時の加盟国は34ヶ国)のデータで日本は最低の21.1%。2020年(厚生労働省の調査)で22.8%。現在でも日本は、世界の先進国で最も女性医師が少ない国なのです。

困難に屈せず、日本で女性が活躍する礎を築いた彼女の人生から、私たちが学ぶことはたくさんあるのではないでしょうか。また、男女平等は日本で実現しているのかも今一度考えてみる必要がありそうです。

最後に彼女が愛唱した聖書のことばをご紹介します。

人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。

[ヨハネの福音書 15章13節]

教会のホームページではさまざまな情報を掲載しています。

どうぞご覧になってください。