8ビットパソコンの興亡 - - パソコン黎明期の記憶

はじめに

1970年代から1990年代にかけて、8ビットパソコンはパーソナルコンピュータの草創期を支え、多くのユーザーにコンピュータの魅力を伝えました。主に8ビットのCPUを搭載し、家庭や教育機関で使用されています。日本や欧米では、それぞれ独自の発展を遂げ、多くの機種が登場しました。

しかし、1990年代に入り、より高性能な16ビットや32ビットのパソコンが普及するにつれ、8ビットパソコンは徐々に姿を消していきました。ここでは、8ビットパソコンの歴史を振り返り、代表的な機種の特徴や技術的背景を解説します。

---------

※タイトルイラスト:

「マイコンを作る相談をしている、ジョブスとウォズニアック、それを眺めるゲイツ」のイメージで、机上の基板は「Apple I」に似せています・・・・

---------

1. 8ビットCPUの変遷

8ビットパソコンの心臓部である、8ビットCPUについて、1970年代から1990年代にかけての代表的なものをまとめてみます。

1.1 8ビットCPUの歴史

8ビットCPUは、1970年代初頭から1980年代にかけてコンピュータ市場を席巻しました。主にマイクロコンピュータや組み込みシステムに使われ、家庭用コンピュータ、ゲーム機、産業機器に広く採用されました。

初期の8ビットCPUは、当時の高価なミニコンピュータの代替として開発され、低コストで普及しました。1970年代後半から1980年代にかけて、Apple II、Commodore 64、NEC PC-8000シリーズなどのパーソナルコンピュータに搭載され、大きな市場を形成しています。

1980年代に入ると、より高性能な16ビットCPUが登場しました。代表的なものに、Intel 8086(1978年)やMotorola 68000(1979年)があり、IBM PCやApple Macintoshに採用されています。

16ビットCPUは、8ビットCPUと比べてメモリ空間が拡大し(64KB → 1MB以上)、より複雑なプログラムを実行可能にしました。

1980年代後半には、16ビットCPUが主流になり、最終的には32ビットCPUへと進化していきました。

これにより、8ビットCPUの役割は減少しています。しかし、マイクロコントローラー(組み込み用途)では、現在も8ビットアーキテクチャが生き続けています。

1.2 代表的な8ビットCPU

--------------------

【凡例】

[販売開始、制作社、制作国]

(クロック周波数、メモリ容量)

--------------------

(1) Intel 8008

[1972/4、Intel、アメリカ]

(0.5~0.8 MHz、16KB)

→世界初の8ビットマイクロプロセッサ。ミニコンピュータ「Datapoint 2200」のために開発された。バス幅が狭く、プログラムが書きにくい構造だった。

(2) Intel 8080

[1974/4、Intel、アメリカ]

(2 MHz、64KB)

→8008の後継で、大幅に性能向上。初の本格的な8ビットマイクロプロセッサであり、Altair 8800をはじめとする初期のパーソナルコンピュータに搭載された。

(3)Motorola 6800

[1974/8、Motorola、アメリカ]

(1 MHz、64KB)

→シンプルな設計でプログラムしやすい。後のMOS 6502やMotorola 6809のベースとなった。

(4)MOS 6502

[1975/9、MOS Technology、アメリカ]

(1~2 MHz、64KB)

→低価格ながら高性能。Apple II、Commodore 64、Atari 2600、ファミコンなど、多くのコンピュータやゲーム機に採用された。

(5) Zilog Z80

[1976/7、Zilog、アメリカ]

(2.5~8 MHz、64KB)

→8080互換ながら、追加命令を多く備え、性能向上。CP/MなどのOSと共に普及し、NEC PC-8001やゲーム機ゲームボーイにも採用された。

(6) Motorola 6809

[1978/、Motorola、アメリカ]

(1~2 MHz、64KB)

→6800の後継であり、より強力な命令セットとアドレッシングモードを持つ。組み込み用途でも人気があった。

(7) Intel 8051

[1980/、Intel、アメリカ]

(12 MHz、4KB(ROM))

→マイクロコントローラー(組み込み用途向けCPU)として開発され、工業機器や家電製品に広く採用された。

(8)NEC μPD780(Z80互換)

[1980/、NEC、日本]

(3~8 MHz、64KB)

→Z80互換CPUとして開発され、NECのPC-8801、PC-9801シリーズに採用。後のゲーム機PCエンジンにも搭載された。

(9)Ricoh 2A03(ファミコン用)

[1983/、Ricoh、日本]

(1.79 MHz、64KB)

→MOS 6502のカスタム版。ファミリーコンピュータ(NES)に搭載され、音源機能も内蔵。

(10)Hudson HuC6280(PCエンジン用)

[1987年、Hudson Soft、日本]

(7.16 MHz、64KB)

→MOS 6502ベースの改良版で、PCエンジンのCPUとして使用。バンク切り替えによるメモリ管理機能を持つ。

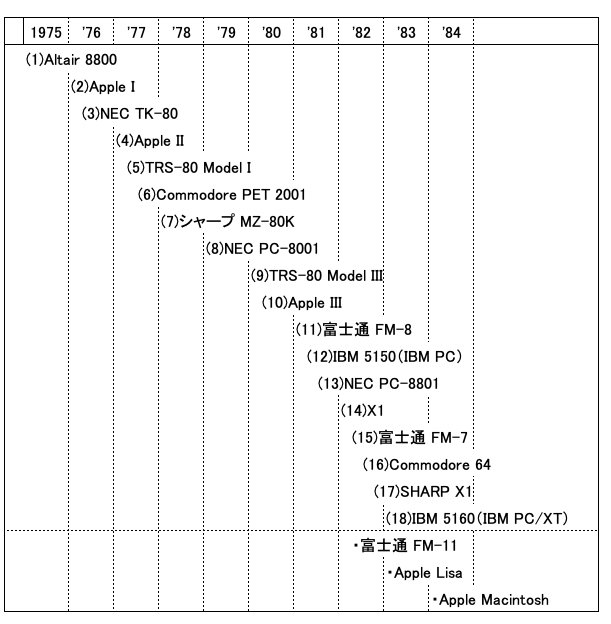

2. 8ビットパソコンの興亡

2.1 1970年代:8ビットパソコンの誕生

1970年代は、マイクロプロセッサが登場し、個人でも購入できるコンピュータが生まれた時代です。Intel 8080(1974年)やMOS 6502(1975年)といった8ビットCPUが登場し、それを搭載したコンピュータが販売され始めました。

この時期に登場した8ビットパソコンは、基本的にキット形式で販売され、ユーザーが自分で組み立てる必要がありました。しかし、1977年には完成品のパソコンが登場し、一般ユーザーでも手軽に購入できるようになりました。

2.2 1980年代:8ビットパソコンの黄金期

1980年代には、8ビットパソコンが広く普及し、完成品として販売されるのが一般的になりました。この時期、多くの家庭や学校に導入され、パソコンゲームやプログラミングの普及に貢献しました。日本では、NECやシャープが8ビットパソコン市場をリードしました。

2.3 1990年代:8ビットパソコンの終焉

1990年代に入ると、16ビットや32ビットのパソコンが主流になり、8ビットパソコンは次第に市場から消えていきました。Windows 95の登場(1995年)により、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)が普及し、より高性能なマシンが求められるようになりました。

この結果、NEC PC-9801シリーズやMacintoshといった新世代のパソコンが主流になり、8ビットパソコンは姿を消していきました。

3. 主な8ビットパソコン

--------------------

【凡例】

[販売開始年、制作社、制作国]

(CPU、クロック周波、メモリ容量)

☆ 付属するドライブやオプション

--------------------

------- 1975年〜1976年 -------------

(1)Altair 8800

[1975、MITS、アメリカ]

(Intel 8080、2.0 MHz、256B(後に拡張可能))

☆拡張スロットあり、後にフロッピードライブ対応

→世界初のパーソナルコンピュータとされる。スイッチとLEDでプログラムを入力する方式だった。

(2)Apple I

[1976年4月、Apple、アメリカ]

(MOS 6502、1.0 MHz、4KB(最大48KBまで拡張可能))

☆カセットテープドライブ対応。キーボードやディスプレイは別途用意する必要があった。

→スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックが開発した最初のApple製コンピュータ。モニターに接続でき、家庭で使用可能な設計だった。

(3)NEC TK-80

[1976年8月、NEC、日本]

(μPD8080A(Intel 8080互換)、2.0 MHz、1KB(後に拡張可能))

☆基本的にキット形式で、ユーザーが組み立てる必要があった。

→技術者向けのトレーニング用キットとして発売されたが、手頃な価格から一般のマニア層にも人気を博し、日本のマイコンブームの先駆けとなった。

------- 1977年 -------------

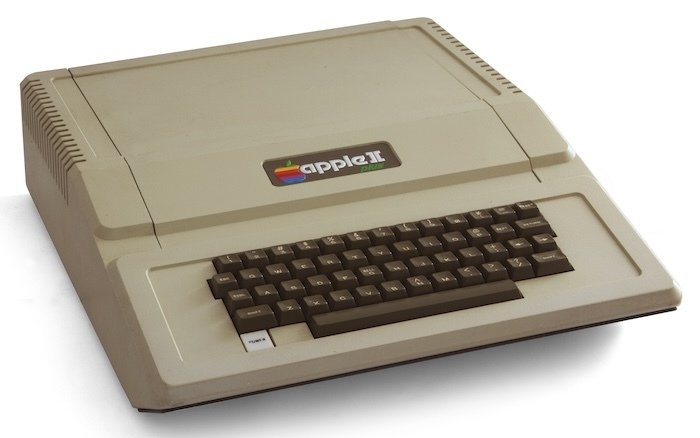

(4)Apple II

[1977年、Apple、アメリカ]

(MOS 6502、1.0 MHz、4KB~48KB)

☆カセットテープ、後にフロッピードライブ対応

→カラーグラフィックに対応し、多くのソフトウェアが開発された。Appleの成功を支えた製品。

(5)TRS-80 Model I

[1977年、Tandy Corporation、アメリカ]

(Zilog Z80、1.77 MHz、4KB(最大48KBまで拡張可能))

☆カセットテープドライブ(標準)、外部フロッピーディスクドライブ(オプション)

→初期のパーソナルコンピュータの一つで、キーボード、モニター、カセットテープドライブがセットになったモデル。

(6)Commodore PET 2001

[1977年、Commodore、アメリカ]

(MOS 6502、1.0 MHz、4KB(後に8KBモデルも登場))

☆内蔵カセットテープドライブ、外部フロッピーディスクドライブ(オプション)

→初期のパーソナルコンピュータの一つで、キーボード、モニター、カセットテープドライブが一体化したデザインが特徴。

------- 1978年 -------------

(7)シャープ MZ-80K

[1978年12月、シャープ、日本]

(Zilog Z80、2.0 MHz、20KB(後に拡張可能))

☆カセットテープドライブを内蔵し、外部フロッピーディスクドライブも接続可能で。

→一体型のデザインで、モニターとキーボードが一体化していた。BASICインタプリタを内蔵し、プログラミング教育やホビー用途で人気を集めた。

------- 1979年 -------------

(8)NEC PC-8001

[1979年9月、NEC、日本]

(μPD780C-1(Z80互換)、4.0 MHz、16KB(最大32KBまで拡張可能))

☆カセットテープドライブを標準装備し、後にフロッピーディスクドライブもオプションで追加可能だった。

→日本初の本格的なパーソナルコンピュータとして登場し、高性能なBASICインタプリタを搭載していた。商業的にも成功し、日本のパソコン市場の礎を築いた。

------- 1980年 -------------

(9)TRS-80 Model III

[1980年、Tandy Corporation、アメリカ]

(Zilog Z80、2.03 MHz、16KB(最大48KBまで拡張可能))

☆内蔵フロッピーディスクドライブ(オプション)、カセットテープドライブ(標準)

→Model Iの後継機で、デザインや機能が改良された。

(10)Apple III

[1980年5月、Apple、アメリカ]

(Synertek 6502A、2.0 MHz、128KB(最大512KBまで拡張可能))

☆内蔵5.25インチフロッピーディスクドライブ、外部ハードディスクドライブ(オプション)

→Apple IIの後継機として開発され、ビジネス用途を意識したモデル。新たに設計された筐体や内蔵フロッピーディスクドライブが特徴で、初期モデルではハードウェアの問題が指摘された。

------- 1981年 -------------

(11)富士通 FM-8

[1981年5月、富士通、日本]

(MB8840(メイン)/Z80(サブ)、2 MHz(メイン)/4 MHz(サブ)、64KB(最大128KBまで拡張可能))

☆外部5.25インチフロッピーディスクドライブ、プリンター(オプション)

→高解像度グラフィックスと独自のBASICインタプリタを搭載し、教育機関やホビーユースで支持を得た。

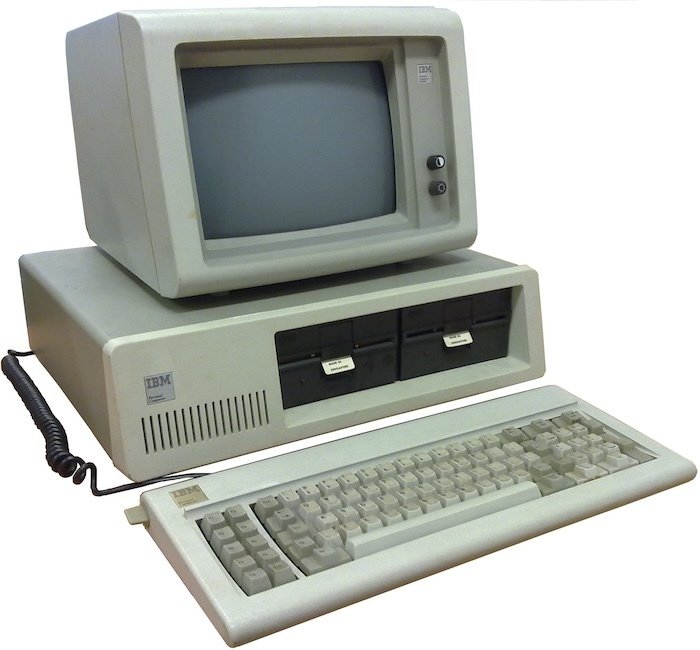

(12)IBM 5150(IBM PC)

[1981年8月、IBM、アメリカ]

(Intel 8088、4.77 MHz、16KB(最大256KBまで拡張可能))

☆外部5.25インチフロッピーディスクドライブ、ハードディスクドライブ(オプション)

→IBM初のパーソナルコンピュータで、オープンアーキテクチャを採用し、後のPC互換機の基礎となった。

(13)NEC PC-8801

[1981年11月、NEC、日本]

(Zilog Z80、4.0 MHz、64KB)

☆カセットテープ、フロッピードライブ対応

→高解像度グラフィックスと高音質サウンドを備え、日本の8ビットパソコン市場をリードした機種。多くのビジネスソフトやゲームが開発された。

------- 1982年〜1983年 -------------

(14)X1

[1982年10月、シャープ、日本]

(Z80A、4 MHz、64KB(最大128KBまで拡張可能))

☆外部5.25インチフロッピーディスク

→高解像度グラフィックスと豊富なカラーパレットを備え、デザイン性の高い筐体が特徴。

(15)富士通 FM-7

[1982年11月、富士通、日本]

メイン:Motorola 6809/サブ:Motorola 6809、2.0 MHz、64KB(最大128KBまで拡張可能))

☆カセットテープドライブやフロッピーディスクドライブを接続可能で、各種拡張ボードも提供された。

→FM-8の廉価版として登場。高解像度のグラフィック表示が可能で、サウンド機能も充実していた。ゲームや教育用途で広く普及した。

(16)Commodore 64

[1982年、Commodore、アメリカ]

(MOS 6510、1.02 MHz、64KB)

☆カセットテープ、フロッピードライブ対応

→8ビットパソコンとしては歴史上最も売れた機種で、ゲーム用途にも強かった。

(17)SHARP X1

[1982年、シャープ、日本]

(Zilog Z80、4.0 MHz、64KB)

☆カセットテープ、フロッピードライブ対応

→グラフィック性能が高く、ゲーム用途でも人気を集めた。

(18)IBM 5160(IBM PC/XT)

[1983年3月、IBM、アメリカ]

(Intel 8088、4.77 MHz、128KB(最大640KBまで拡張可能))

☆内蔵10MBハードディスクドライブ、5.25インチフロッピーディスクドライブ

→IBM PCの改良版で、内蔵ハードディスクドライブを標準搭載し、拡張スロットも増加した。

4. 書籍の紹介

8ビットパソコンの歴史をより詳しく知るために、以下の書籍を紹介します。

(1)スティーブ・ジョブズ I / II

ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳

講談社(2012/07/15)

アップル創設の経緯から、iPhone、iPad誕生秘話、そして引退まで、スティーブ・ジョブズ自身がすべてを明らかに。伝説のプレゼンテーションから、経営の極意まで。経営者としてのジョブズの思考がたっぷり詰まった内容。ビジネス書、経営書としても他の類似書を圧倒。

(2)僕らのパソコン 30年史 ニッポン パソコンクロニクル

SE編集部 編集

翔泳社(2012/12/20)

写真で振り返る、ニッポンのパソコン歴史教科書。30年以上を通して変化したパソコンを2部構成で、写真を多用し世相にも触れながら、時間の流れの中で大きな変化をわかりやすく解説。第1部を年代ごとのトピックの解説にあて、当時の開発者や関係者への「証言(ターニングポイント)」を盛り込み、開発秘話などを明らかにしている。第2部では、PCアーキテクチャなどをテーマごとにまとめている。

おわりに

8ビットパソコンは、現代のパソコンやスマートフォンの原点とも言える存在です。限られた性能の中で、多くのプログラムが作られ、人々の創造力を刺激しました。その歴史を知ることで、今後のコンピュータの進化をより深く理解できるのではないでしょうか。

関連するnoteの記事/マガジン

--------------------

【使用している画像の使用元情報】

[*1-1] Intel 8008 →Intel 8008

[*1-2] Intel 8080 →Intel 8080

[*1-3] Motorola 6800 →Motorola 6800

[*1-4] Zilog Z80 →Zilog Z80

[*1-5] Motorola 6809 →Motorola 6809

[*2-1] Altair 8800 →Altair 8800

[*2-2a] Apple I →Apple I

[*2-2b] Apple I →Apple I

[*2-3] NEC TK-80 →NEC TK-80

[*2-4a] Apple II →Apple II

[*2-4b] Apple II →Apple II

[*2-5a] TRS-80 Model I →TRS-80 Model I

[*2-5b] TRS-80 Model I →TRS-80 Model I

[*2-6] Commodore PET 2001 →Commodore PET 2001

[*2-7] シャープ MZ-80K →シャープ MZ-80K

[*2-8] NEC PC-8001 →NEC PC-8001

[*2-9] 富士通 FM-8 →富士通 FM-8

[*2-10] IBM 5150(IBM PC) →IBM 5150(IBM PC)

[*2-11] NEC PC-8801 →NEC PC-8801

[*2-12] 富士通 FM-7 →富士通 FM-7

[*2-13] Commodore 64 →Commodore 64