「海を走る列車」の記憶:地域の歴史を継ぐために、私たちにできること

JR東日本がすすめる高輪ゲートウェイ駅周辺一帯の品川開発プロジェクトの一環である「TokyoYard PROJECT」では、開発の背景やプロセス、まちづくりにおける思想を発信しています。

https://note.com/tokyoyard

今回は、開発工事に際して、2019年11月に行われた線路切換後に線路下から出土した「高輪築堤(以下、築堤)」の調査・保存方針と現在の調査状況、またあたらしい街へとどのように活かしていくかを、JR東日本 品川開発プロジェクトチームの新沼がお伝えします。

※調査状況は、2021年8月時点のものです。

新沼 沙智子

総合企画本部 品川・大規模開発部 品川開発企画PT

2007年東日本旅客鉄道入社後、辻堂駅、千葉駅の計画・設計や高輪ゲートウェイ駅工事担当などを経て、2021年5月より現箇所にて高輪築堤の保存調査を担当。築堤を担当するようになってから、各地の石垣の積み方が気になるようになり、タモリさんの凄さが分かるようになってきた。

文明開化を象徴する、“海を走る列車”

高輪築堤/月岡芳年『高輪鉄道之図』1871年(明治4) *港区立郷土歴史館所蔵

高輪築堤とは、1872年(明治5)に日本初の鉄道が開業した際に、海上に線路を敷設するために築かれた鉄道構造物です。一説によると、当時の兵部省が「国防上必要である」という理由から鉄道当局への敷地の引き渡しを拒んだため、陸路ではなく海上に作らざるを得なかったとされています。

本芝(現 田町駅)から品川停車場(現 品川駅)直前までの約2.7kmにわたる築堤の上を駆け抜ける鉄道は“海の上を走る列車”として親しまれたそうで、当時の錦絵にも度々描かれています。

その後、戦前の貨物の操作場や車両基地の新設拡充に伴って埋め立てられ、2019年に行われた線路切換工事後に出土するまでの長い間、山手線・京浜東北線・車両基地の地下に眠っていたのです。

*港区立郷土歴史館所蔵

高輪築堤は、2019年4月の品川駅周辺の工事中にその一部が発見されました。かつて築堤が存在していたことは歴史資料などにより推測できましたが、戦前の埋め立てに伴って失われたと考えられており、また埋め立てられた土地には線路や高架橋、車両基地があったため、今まで調査ができませんでした。

しかし一部出土をきっかけに試掘調査を行った結果、築堤は良好な状態で残存していることが確認され、私たちにとっても想定外の出来事だったというのが正直なところです。

高輪築堤をどのように残すか

品川開発プロジェクトによって2024年度に第Ⅰ期開業を予定しているあたらしい街は、1街区から4街区で構成されています。その開発用地に沿うようなかたちで出土した築堤は、明治期の近代化を象徴する遺跡として非常に貴重なものでした。出土をうけ、JR東日本は高輪築堤調査・保存等検討委員会(以下、委員会)を設け、考古学・歴史学・土木工学・鉄道史など様々な分野の専門家と行政を交えて調査・保存方針の検討を続けています。

2021年4月21日JR東日本ニュースより

現地に築堤がどのくらい、どのような状態で残っているか把握するため、計画している建物範囲について検出作業を行った上で、保存や移築はどうするのか、計画建物との関係はどうなっているのか、どのように調査を行うのか──。

多岐にわたる観点から議論を繰り返しながら、文化的価値の高い遺構の保存と開発の両立を目指して検討を進めてきました。そのなかで、現在取りまとめられた方針が以下となります。

① 橋梁部を含む約80m(3街区)を現地保存とする

②残存状況が良好である2街区の公園隣接部約40m(2街区)を現地保存とする

③ 信号機土台部を含む約30m(4街区)を移築保存とする

④ 記録保存箇所については、詳細かつ慎重な調査を行う

詳細かつ慎重な調査が必要となる記録保存箇所については、石垣や木杭などはナンバリングし、場所、材質、重さ、長さなどがわかるように記録し、ドローン写真なども活用しながら復元できるようデータ化しています。さらに土の断面も場所に応じて記録をとり(断面土層図)、どのような種類の土が使われていたかも記録しています。

また、築堤の点群データ(位置情報や空間の凹凸、色などの情報をもつ3Dデータ)の記録も取得しており、遺構の記録をより正確にアーカイブする、また将来的にその価値を広くお伝えすることが目的です。

石垣にみる、和洋土木技術の足跡(3街区)

ここからは、信号機や橋梁部などの現地・移築保存が決定している3街区・4街区を中心に、調査の現状とともに、どのようなことが分かってきているかご紹介します。

なお、築堤調査は、調査主体である港区教育員会と協力しながら、専門の先生方のご助言を頂きながら丁寧に行っています。

高輪築堤の橋梁部/三代歌川広重『東京品川海辺蒸気車鉄道之真景』1872〜73年(明治5〜6)頃 *港区立郷土歴史館所蔵

3街区で出土した「第7橋梁」は、現地保存してまちびらき後に公開することが予定されています。この橋梁は、当時漁業や商売品輸送のために地域住民の舟が陸側から海側へ出入りできるように架けられたもので、第5橋梁から第8橋梁までの4つの橋梁が海上に設置されていたとされています。

明治11年の地図(実測東京全図 明治11(1878) 年 内務省地理局) *港区立郷土歴史館所蔵

橋梁を説明するにあたり、まず、築堤がどのように築かれているかを説明いたします。築堤の構造の調査は、当時の土木技術を知る貴重な資料と位置付けることができます。

築堤部は、堤の芯となる部分を土砂によって埋め立てた後に盛土し、海側と山側に石垣を積み上げていると想定しています。石垣は、海側が波の影響を抑えるために緩やかな傾斜となっており、石の積み方も1段ずつ並べる「布積み」を用いているのに対し、山側はほぼ垂直であり、石を斜めに積み上げる「谷積み」を用いているなど、形状が異なっているのが分かりました。

内部構造想定図面 *港区立郷土歴史館所蔵

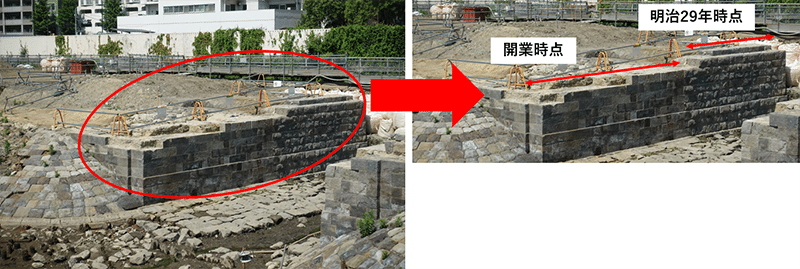

先行して行われた発掘調査からは、築堤の中からさらにもうひとつ石垣が見つかっており、これは、1872年の開業時に作られた山側の石垣と考えられ、1899年(明治32)の3線化に伴って拡幅工事が行われた際に、創業時の石垣を埋めるような形で3線化を行った痕跡と考えられます。

4街区海側の石垣(布積み)

2街区 海側の石垣(谷積み)

初期の築堤建設は、イギリス人技師エドモンド・モレルの指導のもと行われており、「布積み」のような整形された石を使用する西洋の近代的な技術が取り入れられましたが、石の固定に使用されている裏込めには日本の在来工法である土木技術も用いられています。また、3線拡幅後の「谷積み」はお城の石垣などに見られる日本古来の積み方が使用されており、西洋と日本の土木技術の折衷を見ることができます。

第7橋梁橋台部 *港区立郷土歴史館所蔵

橋梁部においても開業時と3線拡幅時の痕跡と見られる箇所が残っています。開業時の石の表面はつるつるになるように仕上げられた「すだれ仕上げ」、3線拡幅時に施工された石垣の表面はごつごつとした打ち欠きが残るのみになっていると考えられます。

なお、現在、橋梁部は風化・劣化を防ぐために埋め戻されています。

また、浅瀬からは築堤底2m程度まで刺さった無数の「群杭」が検出されました。主にマツの木でできたこれらの群杭は、地盤強化と波の勢いを抑える目的で使用されたという説があります。群杭をはじめ、石垣の下に敷かれた胴木は、地下水に浸っていたため劣化しておらず、非常に綺麗な状態で残っています。これらの木材も、丁寧に調査・記録を行っていく予定です。

手動の信号機跡が出土(4街区)

4街区の築堤は、開発用地に出土したなかでは最長の約380mに及んでおり、9つの調査区に分け、それぞれ調査が行われています。

築堤の一部の石垣は台場石垣や高輪海岸の石垣が使用されたと考えられており、当時の職人たちがのみで削って作りあげたものです。このエリアではゆるやかに南北にカーブを描きながら築堤が続いています。

一方、山側は建物などの関係でまだ確認できていませんが、山側の石垣も一部検出されています。また、先述の第7橋梁部と同じく、4街区の築堤にも3線拡幅時の山側には谷積みが採用されていました。

これらの石垣は、現地保存されるもの以外は、調査・記録が完了後に解体されますが、移築保存や復元に利用する予定もあるため、丁寧に保管をする予定です。

移築保存が決定している信号土台部は、直線からカーブに切り替わる変化点に位置しており、上り・下り双方から見えやすい場所に位置していました。

どのように操作していたか詳細は定かではありませんが、当時の資料を参照すると信号にワイヤーが張られており、引っ張ることによって物理的に腕木を上げ下げしていたと考えられています。

絵葉書 東京名所第一輯品川海岸号機 *品川区立品川歴史館提供

信号土台部

築堤以外にも、当時海だったエリアからは下駄や歯ブラシ、牛乳瓶、駅弁当に使われていた茶碗など、当時の人々のありようを思わせるものが多く出土しています。終着駅だった新橋駅が近いため、乗客が列車から海に捨てていたとも考えられるとのことです。また、埋め戻し土からは墓石なども検出され、これらは埋め立て用の盛り土を様々な場所から運んだためだといわれています。

こうした発掘調査は、一部は重機などで進めることができるものの、すべてに同じ調査方法を適用できるわけではありません。土層が異なったり、新たな遺構が検出された場合は、検出状況を記録するため、最終的には人がハケで丁寧に掘り起こす必要があります。出土した中でも歴史的価値が高い遺物については後世に残すために一部保管を行ってまいります。

調査・保存作業は、調査主体である港区教育委員会のもと、専門家の方々のアドバイス・指導のもとに進められており、築堤の構造については現在も調査を行っているところです。日々新しい発見があり、非常に興味深く調査の進捗を見守っています。

テントでは遺構の洗浄も行われている(取材当時は枕木の洗浄)

発掘作業の様子

現地・移築保存した築堤をどう活用するか

現地または移築保存が決定している遺構については、これからできるあたらしい街に活用し、様々なかたちで公開していく予定です。

現地保存する2街区の約40mの築堤については、文化発信拠点である文化創造施設横の公園隣接部で、築堤を身近に感じられるように公開したいと考えています。

公開イメージ ※

また3街区で現地保存する橋台部を含む約80mは、築堤の周りに設置するデッキなどから築堤が眺められるように公開することを検討していきます。

現地公開するに当たっては、築堤の保存の観点や安全面からも技術的に解決しなければならない課題が多くあり、今後検討を進めていく予定となっています。

公開イメージ ※

信号機土台部を含む約30mは、出土箇所からほど近い4街区の高輪ゲートウェイ駅前広場に移築保存し、当時実際に使われていた姿で復元して公開する予定です。

移築公開に当たっても、安全性や劣化を考慮してどのようなかたちで復元・公開するか、有識者の意見も伺いながら、議論を進めていきたいと思っています。

公開イメージ ※

現地・移築保存して公開されるもの以外の解体した築堤も、あたらしい街の内外で活用することを検討しています。

たとえば、調査し終わった石をベンチに利用できないか、床に築堤の痕跡を残せないか、かつての海岸線を辿れるようにできないかなど、発掘された場所で活用するかたちで当時の築堤の記憶を街のなかに連続的に組み込んでいきたいと考えています。それと同時に、周辺地域の歴史的な観光資源等を含めた歴史・地域文化を学べるプログラムの実施も、まちびらきに向けて検討を進めており、先端技術を活用し、VR・ARにより新しいまちの中で当時の風景を再現し、高輪築堤や鉄道開業時の風景を疑似体験したり、GPSの位置所法を活用し、周辺を回遊する仕掛けをつくること等も考えています。

また、あたらしい街にはコンベンションやカンファレンス機能も計画しているため、会議を歴史的・文化的施設で開催する「ユニークベニュー」としての活用も出来ないか等も検討しています。

築堤の出土は私たちJR東日本にとって想定外の出来事ではありましたが、ただ調査・保存を行い街で公開するだけではなく、この歴史的な遺構を生かして何ができるかを真摯に考え、地域の誇りとなる歴史や価値にどのように貢献し、次世代に紡いでいくかを改めて考えるきっかけともなりました。あたらしい街と地域の新たな財産として、地域住民の方々にとってシビックプライドを醸成し、訪れた方々がこの街を知る・好きになるきっかけになるよう生かしながら、築堤を後世に残していきたいと考えています。

※公開イメージは今後変更になる場合があります

取材協力:JR東日本・新沼沙智子

インタビュー・構成:和田拓也

素材提供:港区立郷土歴史館/品川区立品川歴史館

撮影:JR東日本

ディレクション:黒鳥社

#TokyoYard #TokyoYardPROJECT #高輪ゲートウェイ駅 #まちづくり #東京 #高輪築堤 #調査・保存 #社会 #コミュニティ #都市開発 #文化創造 #歴史 #地域住民 #シビックプライド #ユニークベニュー