加速度的に落下する日本という世界で、子どもと生きていくために

『不都合な真実』

ツイッターで『未来人材ビジョン』が話題です。

経産省の「未来人材ビジョン」レポート、気合い入ってる。大半グラフなので10分で読めます。ちょっと暗い気持ちになるかもですが…汗。企業は人事戦略と経営戦略の不一致が課題と言いつつ人材投資は行なわれず、社員も学ばないし転職もしない…。スタートアップに学べ!と記載あり興味深い pic.twitter.com/94bIq47I02

— 西脇 純平 | カスタマーマーケティング (@nisiwako) July 2, 2022

経済産業省が出している「未来人材ビジョン」が面白い。日本人と仕事という面において幾つのも示唆が散りばめられていており、一読の価値がありますよ。

— 猫山課長 (@nekoyamamanager) July 3, 2022

https://t.co/FusVyxfzSA

現職で働く理由も見出せていないのに、起業も転職もしない日本人。日本は、雇用制度、キャリア教育、思想教育の限界を迎えている。挑戦しない大人で構成されている社会に若者が希望を見出せる訳がない。まずは変わるのは大人だ。私もその一人として、もっと進化しよう。https://t.co/IubL688uQI pic.twitter.com/sUoE2OmUno

— 志水 雄一郎 for Startups, Inc. CEO (@You7089) July 3, 2022

見てて心が重くなる、わかりやすく残酷な経済産業省のレポート。ファクトフルネスの精神で事実と向き合い、ここから変えていかないといけませんね https://t.co/7E5OrnlhpY pic.twitter.com/dkTMXRngPD

— 山本 正喜 / Chatwork CEO (@cwmasaki) July 4, 2022

経済産業省が2022年5月31日に発表した『未来人材ビジョン』。

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

反応は概ねネガティブ8割くらい…といった感じでしょうか。

ネガティブな反応が多いのですが、現在6歳息子を育てている僕はそんなにネガティブではなく、フラットに捉えています。

捉え方はどうであれ、これは子育て中の方、採用人事担当、もちろん経営者も含めてすべての方に読んで欲しい資料です。

(注釈のない資料はすべて未来人材ビジョン[https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf]から引用)

まず5つのクイズです。

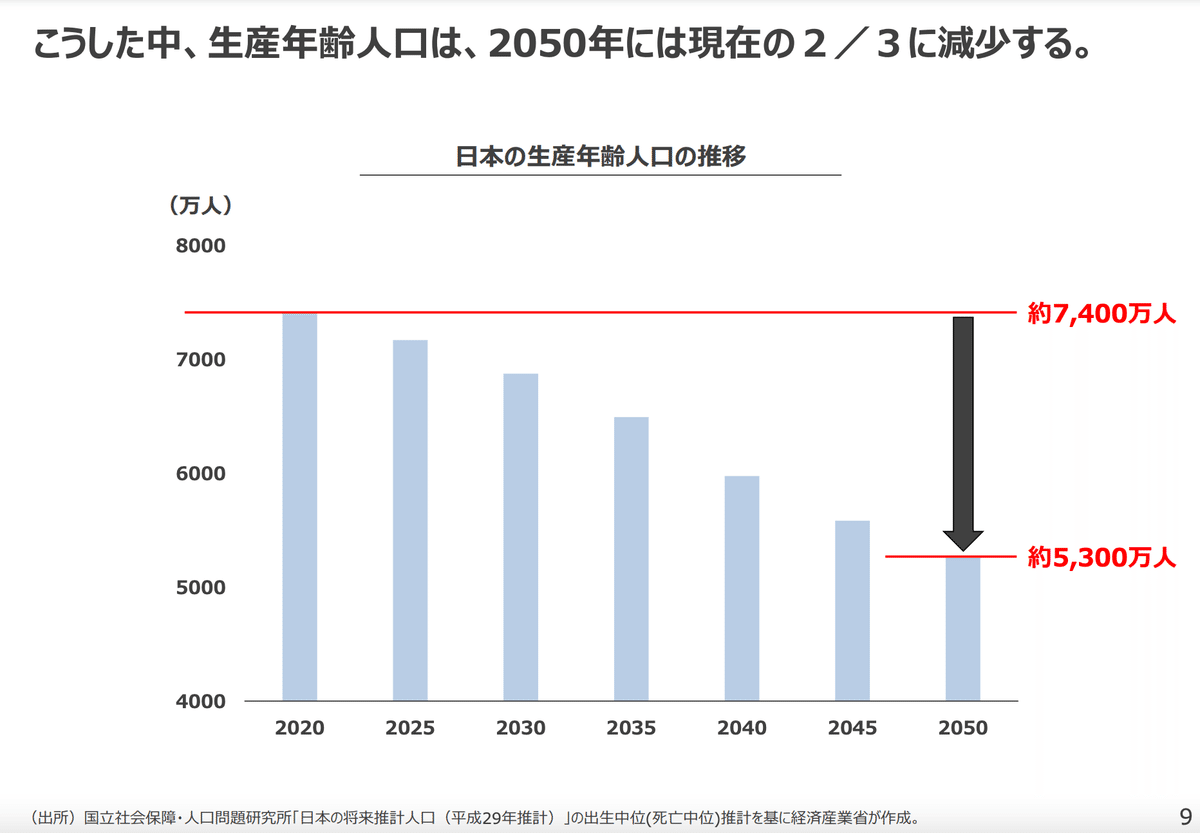

①2020年時点で7400万人いる日本の生産年齢人口は2050年にはどのくらいの数値になっているのでしょうか?

②世界競争力ランキング・2021年時点の日本の順位は何位?

③日本に2000以上ある東証一部上場企業の時価総額とGAFAM5社の時価総額、2021年の時点でどちらが高い?

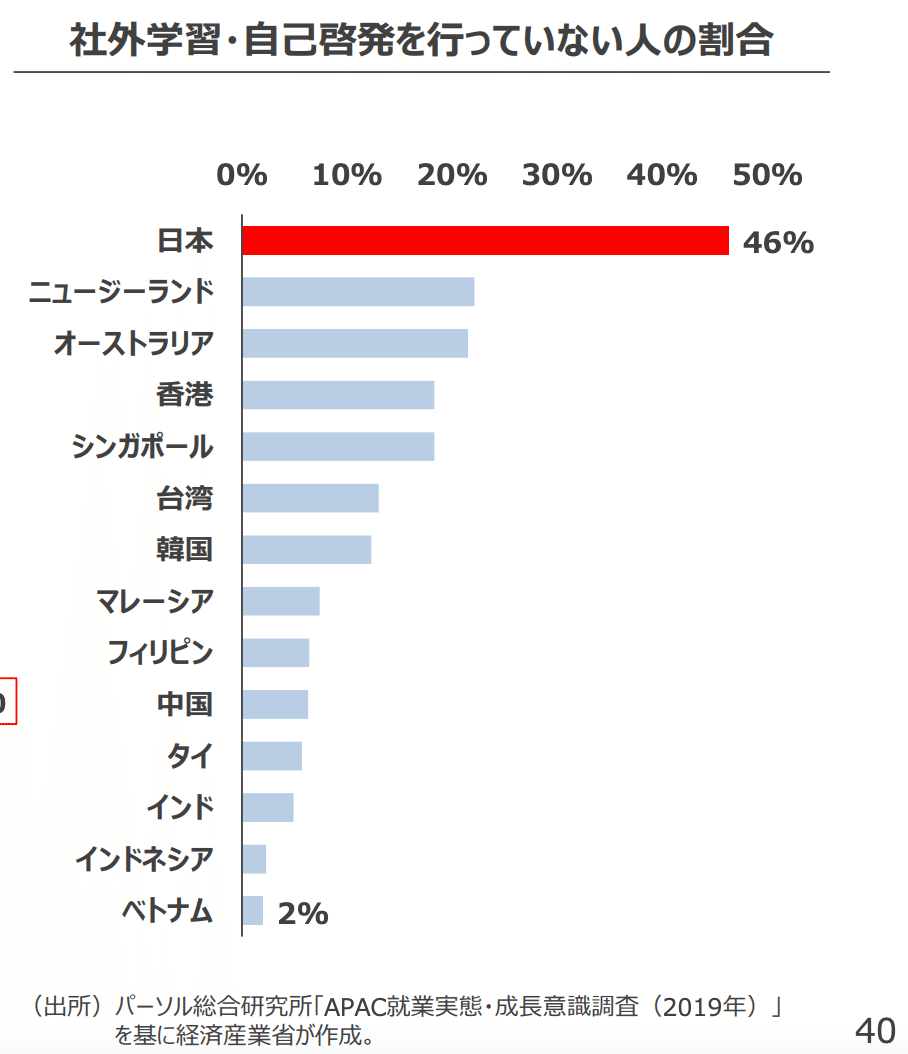

④社外学習・自己啓発を行っていない人の割合、日本は何%くらいでしょうか?

⑤「海外で働きたいと思わない新入社員」2004年は29%でした。では2017年は何%?

答えは・・・

①の答え

②の答え

③の答え

④の答え

⑤の答え

上記の結果、あなたは想像できていたでしょうか?

わかりやすくて不都合な真実に満ちた経済産業省のレポート

といった感想も多く見かけますが、僕もまさしく、薄々感じていたけど客観的なデータにすると想像さえしていなかった今の「不都合な真実」だと思いました。

この結果を受けて、誰が悪いといった誰責任論にしている場合ではないと思います。おそらく、一部の界隈は国が悪いだの政治政権が悪いだの教育システムが悪いだの「誰が悪い論」で終始すると思いますが、もう過去のことであり、それでは単なるニュースの消費でしかありませんので誰かのせいにする他責論はここでは論じません。(むしろそういった生産性のかけらもない無駄なことが今を生んでいるとも思いますが…)

むしろ大事なことは、今を生きる私たちはこの現実を見て「どう動いていくのか」でしかないのですから。

社会の変化について

はじめに申しますが、決して未来は明るくありません。ですが僕は絶望もしていません。ただしそれには条件がありまして、「仕方なく今の箱の中にいるだけの生活さえしなければ」が枕詞に入ります。

①の答えで示したとおり、間違いなく日本の生産年齢人口は減ります。

出生率を見ても明らかです。

これは一朝一夕どころか10年単位でも解決が厳しい状況です。

生産年齢人口が減るということはそれだけ「お金を稼ぐ人が減る」ことです。ということは、

生産年齢人口が減る→お金を稼ぐ人が減る→納税する人が減る→還元されない→社会への投資を縮小せざるをえない→その結果、生産年齢人口が減る→以下繰り返し

となる結果が見えてくるはずです。(この現実を見ない、知らない、理解しようとしない、見て見ぬ振りをしている人たちが生産性のない他責論に振り回し、振り回されます。)

私たちは少なくとも2005年までは不況だと言われながらもなんとか人口増加、経済成長を続けていく世界線を生きていました。今の氷河期世代が新社会人として飛び出す前後までですね。平均給与も少々減少していましたがそれでもまだ高かった。そう、リーマンショック前までは。

平均給与が下がり、労働人口が減る。マイナスとマイナスですから、当然マイナス成長にしかなりません。2050年に至っては3分の1の労働人口がいなくなりますから、正直「詰んだ」としか印象がないのも無理はないでしょう。

安穏と過ごしている人たちよ、

「あの時は良かった」なんてのたまっている人たちよ、

もはや昭和、平成初期じゃないんです。

三丁目の夕日はもう沈んだのです。

明けない夜・極夜しかない未来になる可能性が高いのです。

話題の上記noteも「衰退が確定」と明確に書いています。そうですよね、国際競争力はトップ10どころか、今や31位ですよ? 時価総額においても東証一部上場企業2000以上の会社の時価総額を束ねてもGAFAMのたった5社のに大きく負けているんですから。このデータだけで衰退は目に見えてわかります。

これからは衰退の中で過ごすため、生き残りをかけなければならないのです。それは社会人である僕らも、企業も、子供も、日本で生きるすべてが。

なのに、④と⑤の体たらく。。さらには

金も無ぇ、夢も無ぇ、信頼も無ぇ、

希望もやる気も忠誠心も無ぇ!

だけど最低限で生きてはいけるから

勉強なんぞもし無ぇってか!?

希望のない吉幾三か!

これが現実なんです。

その最低限すら今後危うくなる未来が待っているのに。。

だけど、現状を変えようともせず、常にあいつのせいだーこいつのせいだーしまいにはアベノセイダー、小泉竹中のセイダーなんて叫んでいるです・・・もう何年前の首相だよ。。でも、これが実態。

これについては猫山課長さんのnoteのほうがもっと辛口なのでそちらに譲ります。

ほんと、40歳児、50歳児、60歳児、70歳児ばかりの国だわ。

と思います。。

人材と雇用について

まあ、これには教育や育成をぞんざいに扱ってきた過去・現在に起因しているかと思います。まずは、企業における育成について。orengeitemsさんのブログを拝読。

orengeitemsさんによる鋭い指摘はまさに現場レベルでの感覚でして

要は

・日本は「技術は現場で先輩から盗む」という文化が根強い

・未だに残る長時間労働主義とそれにフィットした企業内OJTが頼り

・日本の企業はなかなか倒産しないし、クビにもなりにくい

とありまして。更に僕が加えるならば

・新卒一括採用主義と終身雇用

・ガラパゴス化された狭い井戸のノウハウにどっぷり浸かること

・企業内のものさしだけで評価昇進すること

が良しとされてきた(というか『それがすべて』の企業戦士も多かったろう)ことが、学ばない社会人を作った国にしてしまったのでしょう。

僕の過去にも同じようなことがありました。印刷会社にいた時は、世間ではIntel Macが販売されていたのにまだMac OS9のマシンで当時Adobeに買収されたMacromediaのFreehand(なつかしー)を使ってデザインしていた古参の社員が2010年代半ばまでいました。某web制作会社にいたときは、ワイヤーフレームをエクセルで作ることを必須とされていました(なぜかXDは不可!)。

当然、このスキルでは他社で太刀打ちできません。それでも会社で問題なく生きていけるんですから、まぁ、そりゃ勉強しなくなりますよねぇ。。。少なくともその会社にいれば学ばなくても右から左へ業務をこなせばOKなんですし、給料日にはちゃんと定額で給料が入るんですから。

この現状に対してどうしたらよいか、orangeitemsさんは

・会社をつぶれやすくする

・会社を興しやすくする

・解雇しやすくする

・採用しやすくする

と書いていますが、まぁ、10年は無理なのでは?というのが僕の肌感覚。

解雇規制は重たい扱いになるので、ここにテコ入れすると政治レベルになると思います。

とはいえ、上記以外の方法はないだろうなぁとも思いまして。要は、生存(生存競争含む)原理が働かないと、いわゆるケツに火がつかない国なのですよ、日本は。

テレワークだってそうですよね?2010年代前半から導入しましょうって散々言われてきたのに全然浸透しなくて、いざコロナが来て感染しないようにするには…とにっちもさっちも行かなくなって初めて皆がごっそりとテレワークを導入したんですから。そんなもんですよね。

なので、たとえば税金または社会保険料が上がり、いよいよ、生活できない、暮らせないとなったときに、皆が転職するために一気にドライブしていくんでしょうね。「転職が賃金増加につながない」が77%(変わらないと減少したの合計)とデータはあるものの、ある特定の仕事では報酬が上昇志向にあるため、転職活動によっては逆転勝ちができるんですから。

それは森山大朗(たいろー)さんの『ワークインテック』でも紹介されています。

一方で企業も安穏とはしていられません。皆が転職するために一気にドライブしていくと、せっかくOJTで育てた社員がいとも簡単に「飛ぶ」ようになります。3年とかじゃなく、たった1年〜1年半とかで。

少なくなっている労働人口の奪い合いで、若者になればなるほど極端にパイが少なくなる。

なのに、企業はDXすらスルーして(これも経産省管轄!)相変わらず作業ばかりさせる安い若い労働力(日本の若者のことだ!)ばかり求めて血の海で獲得合戦をしている。採用コストはぐんぐん上がり、その結果、儲かるのはビズリーチのような付加価値高い人材エージェントになるという現実。

だから今や企業による採用サイト大乱立時代ですよ。若者よ、もしくは高スキルのあなたにうちの会社に来て来てほしい〜と。不況なのに!

氷河期世代の僕らは大卒時の有効求人倍率0.5倍くらいだったのに、不況であるはずの今・2022年5月の有効求人倍率[季節調整値]は1.24倍ですから!氷河期世代で就職先にありつけなかった僕らはもう白目むきそうですよ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26279.html

それだけ日本は空前の人材不足なんです。人手不足なのにDXもせず、昭和から変わらず安くて「使える」若い労働力ばかりを求めているんですから。。

僕は採用サイト専門のWebサイトを制作をしていますので、そういった思惑も見えるんですよ。

どう思いますか?人事担当者さん、そして経営者さん。

まだ今のままのラットレースを続けるんですか?

人にも投資せずに「どこかにいるかもしれない(?)コミュ力が高く仕事もできて従順でかつ安くても文句を言わない若い労働者」のために人材エージェントにお金を払い続けるんですか?

と、会社側に毒を盛りましたが、今働くあなたも安穏とはしていられません。

企業側は募集する人材も中途に即戦力を求める傾向は非常に強いのも事実なんです。要は企業はOJTすら余裕がないよ、あなたのスキル・能力に全頼りするからね、とばかり。この傾向もしばらく続くでしょう。

となれば、

先のアンケート結果の「社外学習や自己啓発を行わない」いわゆる学ばない46%の人のほとんどが、労働市場価値として「もう終わってしまっている」ことになる可能性も高いんです。年齢が上がれば上がるほどなおさら。残酷ですが、昨年ずっと求職活動をしていた僕はリアルに体験済みです。

どうでしょう?

あなたは自分のキャリアのために自己研鑽をしていますか?

ちなみに僕は業務委託契約で仕事をしているので、成果やアウトプットのクオリティが下がれば契約終了という名のクビがある日突然やってくるんです。さらにクリエイティブの仕事は、日々インプットしないとあっという間に「枯れる」んですよ。。びっくりするくらいネタやアイディアが降りてこないのです。おちおち昼寝もできません(←?)

教育について

落下する日本を作ってしまったひとつに「教育」が起因しているのは否定できないと思います。

ただし、ここで言う「教育」はなにも学科教育だけに絞るわけではありません。

エデュケーション

メンタリティ

の2つの軸で語りたいと思います。

◆教育・エデュケーションの面から

ただ、いきなり日本の教育を否定はしません。下記を見ると

OECD加盟国中、日本の15歳の数学・科学リテラシーはトップレベルの結果が。素晴らしい可能性は秘めていると言っても過言ではないでしょう。

しかし、残念ながらこの結果が出ていまして…

要は

暗記やら、公式を使った応用問題ばかり説いていてちっとも理科なんて楽しくないと思いながら授業を受けている

ということなんですよね。。。

これは理科だけではありません。おそらくですが、数学も、社会(高校は地歴公民)、国語も、英語もこのようになっているのでは…と考えられます。

確かに僕が福岡県の高校生だった頃(25年ほど前)、授業で「探求」を扱うことはまずありませんでした。「探求」をするなら大学で学べ!みたいな感じです。高校ではひたすら教科書と問題集を解いて解いて解きまくる授業ばかり。

論点が外れますが九州の高校では未だに選択制という名の強制(同調圧力)の朝課外や夕課外授業を行い、今でも多数の高校が朝7時台から夜6時まで漬け込みで授業やってますもん。。(その割には九州大学・西南学院大学以外の難関大学の合格者数は地域全体見てもかなり少ない)

最近、やっっっと、一部で見直しがかかるようになりましたけど。。

こんな(ブラック企業ぶりな)ことをやっていたのでは疲れ切ってしまい、探求心なんて無くなってしまいます。

人は元々探究心が旺盛です。なのに探求心は大学まで必要ないとされてしまっては、才能も開花できずしぼむことに。その結果、しぼんだ者どうしがしぼんだまま、夢も希望もやる気も忠誠心もない、勉強なんぞもしない社会を生み出し、結果的にみんなして凋落への一途へ歩んでしまっているのはないでしょうか。

これこそ教育の敗北です。

詰め込み教育は本来の教育の姿ではありません。欧米、特に北欧や中国などでは最先端の教育を進めているなかで、相変わらずチョークの黒板に板書して、一律一斉に画一的な知識を詰め込んでばかりいては、世界や時代についていけない旧来の人間の「再生産」にしかなりません。

「未来人材ビジョン」ではこのことにも言及しています。

これはおっしゃるとおり、としか言えませんでした。

とはいえ、僕ら親世代のほとんどが旧来的な詰め込み型教育しか受けていません。旧来的な詰め込み型教育では限界になっている今、親としては旧来的な詰め込み型教育の学校や教育方法以外の選択肢を子どもにたくさん与えていくことが何より大事ではないでしょうか。

成功体験の強い人は特に、親の経験から子どもに自分の経験の焼き直しをさせようとするケースも見られますが、子どもは子ども、自分は自分として考えないと…子どもの持つ本質・才能にそぐわない結果になってしまいます。

「自分たちはこうやってきた、だから子どもにも同じことをさせる」

これはかなり悪手だと僕は断言します。

親と同じことをしてもらう機会を与えるのは良いと思いますが。

学校教育においてはなかなか変わらない点も多いですが、2022年度から高校教育課程が変わり、各教科で「探求」の授業が増えることになりました。

これは良い傾向だと思います。地歴科にいたっては、普通科において事実上、探求科目を履修することなるでしょう。

高等学校学習指導要領では

一人一人の生徒が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化する

文部科学省

多様性や持続可能などが盛り込まれているところを鑑みても新しい高校教育課程でどのような成果が現れるのか、6歳の子どもがいる身分としても、注視したいところであります。

◆教育・メンタリティの関係

いわゆるエデュケーションとしての教育の方法も大事ですが、それだけでは足りません。それは、たとえ良質な教育があってもそれらを受容するメンタリティが形成されないとそもそも能力が発揮できないからです。

内閣府の「子ども・若者白書」で、こちらも衝撃的なデータが出ています。

日本の子どもたちは自分自身の満足度は極端に低く

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html

諸外国よりも病んでいて

自分は役に立たないと強く感じる若者がほぼ半数もいて4割も希望を持てない状態になっている。

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r03honpen/pdf/index_1.pdf

さらには、お隣の中国とは裏腹に、日本の子どもたちは自分の国の未来も悲観している。

https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/11/wha_pro_eig_97.pdf

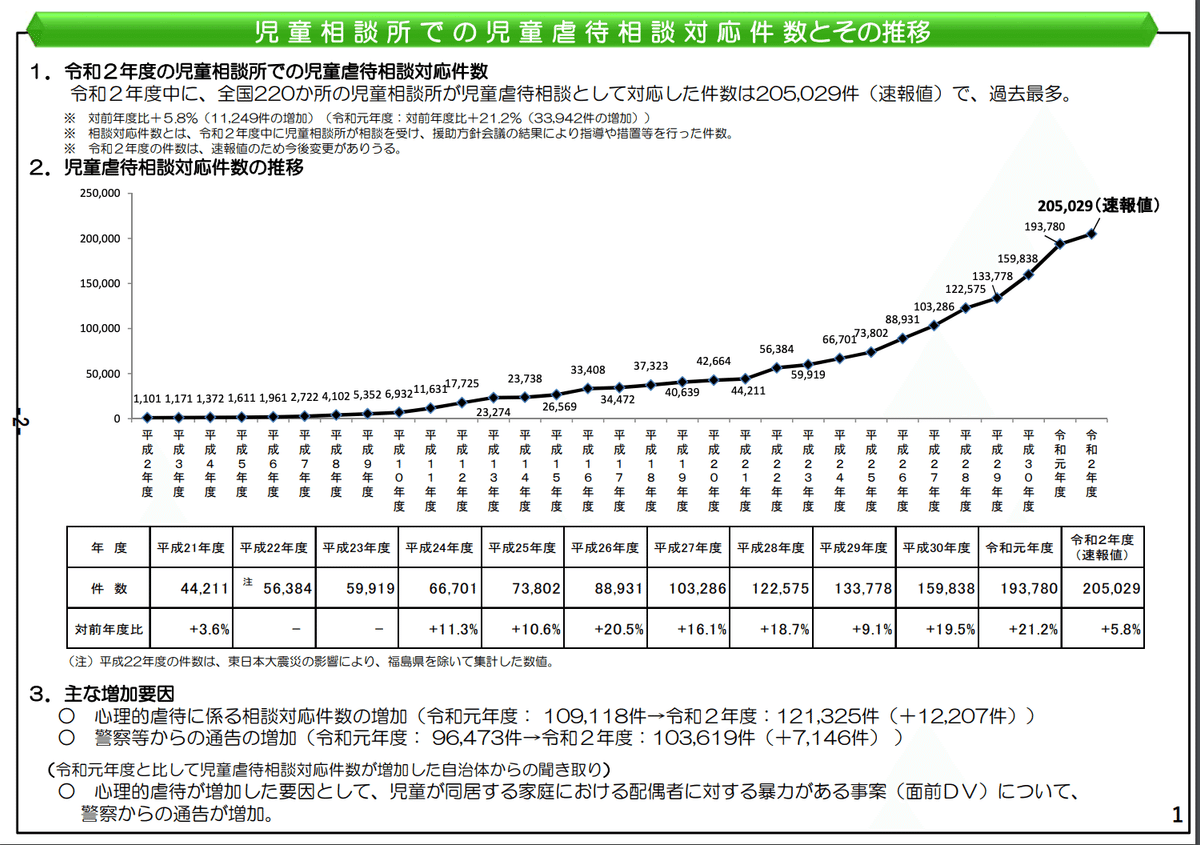

さらには本来、子どもの安全を確保しなくてはならない家庭において、DVなど児童虐待のケースは増えていくばかり

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000824239.pdf

(これに関しては見えていなかったケースが認知されてきているということでもあると思いますが)

その結果がこちら。教育社会学者である舞田敏彦先生が開示した衝撃的なデータがこちらでして

https://twitter.com/tmaita77/status/1308171858403966976

3~8月の半年の自殺者数を前年と比すとこう。

— 舞田敏彦 (@tmaita77) September 21, 2020

コロナ渦は,女子中高生の「生」に影を落としている。DV被害とかかなあ。 pic.twitter.com/yHgh5NMzTu

NHKでのこの記事によると子どもの自殺者数は過去最多を記録し

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211013/k10013305371000.html

しかも「理由がわからん」がほとんどだと言う有様

NHKの記事ではコロナ禍が原因のようにリードしていますが、実際にはもっと前から深刻でして、2009年文部科学省の資料によると2004年にはすでに自殺率が4%を超えるようになってしまっています。

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2009/04/13/1259190_4.pdf

死にたいと思ったことがあるが4割以上もいて、自傷行為を行ったことがある人も10%前後もいたんですよ。

2009年のデータですから、コロナ関係なく、本当は深刻だったんです。

これらのメンタリティと凄惨な結果は、子どもたちの未来の姿であるはずの大人たちの責任だろ!

と声を大にして言いたい!

自分はダメだ、憂鬱だ

どうせ役にも立てないし、

将来に希望も持てない

保護者なり親族なりから虐待で傷つき、ビクビクしている

中には自ら命を落とす行為へと・・・

こんな状態で、何が勉強だ!? ってなりませんかね??

不安・絶望の中で勉強したいなんて皆が皆、二宮金次郎じゃないんですから、正常な人でも無理でしょう。

肉体的安全はある程度確保されたこの国ですが、心理的安全については一向に解決の目処が立たないのが現状ではないか、とまで言っても過言でないかもしれません。

子どもたちが探究心を発揮するにはエデュケーション(機会)だけではなく、良好なメンタリティ(精神的に安心できる環境)が欠かせません。

良好なメンタリティは子どもにとって最初の社会である家庭、そして保育園幼稚園〜学校、そして第3の場所…あらゆるところで形成されます。

後述する2つの事例において、当事者の背景に良好なメンタリティを形成できなかった環境が子どもの前に突き出されてしまい、なすべくままに突き進んだ悲劇が起こってしまっています。

いくら勉強する素養や才能、機会があっても、それらを削がれるようなメンタリティを生んでしまう環境を作ってしまっては元も子もないのです。

私たち親世代は、子どもに良好なエデュケーションの機会の選択肢を与えることと同時に、良好なメンタリティを形成する環境を与えること。

これが親として最低限必須ではないでしょうか。

緊急追記

これを執筆している最中に、元首相が暗殺されるというかつてない大事件が発生しました。(リンクは掲載しません)

五・一五事件や二・二六事件を彷彿させるこの事件、あまりにも衝撃的すぎて言葉になりませんでした。

まさか・・・と思いましたが、「歴史を繰り返す」をまざまざと思い知らされてしまいました。

令和になってさまざまなことが起こりまして

・パンデミック(2020年)

・ロシアによるウクライナ侵略戦争(2022年)

・驚異的な円安・物価高(2022年)

・元首相暗殺(2022年)

が立て続けに起こっています。

これをおよそ100年前になぞらえますと

・スペイン風邪(1918年)

| 11年

・世界恐慌(1929年)

| 3年

・五・一五事件(1932年)

・二・二六事件(1936年)

でありまして・・・100年後はなんと

・コロナパンデミック(2020年)

| 2年

・ロシアによるウクライナ侵略戦争(2022年)

| 1ヶ月

・驚異的な円安、物価高、エネルギー不安(2022年)

| 4ヶ月

・元首相暗殺(2022年)

| ???

・???????????

時間軸が驚異的に短くなっている!!

このざわつき、正直良くない予感しか感じません。

神田昌典氏の著書『2022――これから10年、活躍できる人の条件』では

今後の10年間:ひとつの社会体制が壊され、ひとつの社会体制が作られる。

と紹介されていますが、これがやってくるのではないか。本気でそう思っています。それこそ、コロナ禍以上、東日本大震災以上の衝撃なことになるかもしれません。

「世界は落下し続けている」

という言葉を聞いたことがあります。

元は先に紹介した森山大朗さんのVoicyチャンネルで聴いた、元々は「世界はあるべき方向へと進んでいる」という意味での解釈で、出木場さんのお話では、世界はあるべき方向へと成長しているというお話でしたが。

https://voicy.jp/channel/1232/116870

翻って、日本は衰退への落下に突き進んでいるのではないかと。

それが、元首相の暗殺によってそれが決定的に、加速度的に落下する方向へ暴走し始めた確信しています。ひとつ間違えたら日本が超速で衰退するところを、安倍さんはしなやかに再興へ奮闘していた功労者のひとりなのに。だからなおさらと思うんです。

僕は預言者ではありませんが、形こそは変えても本質は変わらずに繰り返してきた歴史がこれを証明しています。

だからこそ、だからこそ、僕は

悲観せずに、希望を持ち続けて

学びを止めずに、柔軟に情報を吸収し、

科学的見地と社会的倫理に基づいて冷静に判断して

行動・実践していきたい。

昭和時代から続く「こうじゃなきゃダメ」がいとも簡単に崩れるご時世だからこそ、前例に囚われることなく、絶対の正解はないことを前提に最適解に向けて柔軟に動いていきたい。

少なくとも子どもには、「しかたなく日本に留まらなくてはいけない」と視野も思考も行動も自らを狭めることをするなと伝えたい。

僕自身は40代なかばに差し掛かっており決して若くないですし、いろんな部分でまだまだ脆弱ではあります。

しかし僕が希望を失うと、子供も希望を失ってしまう。

それだけは絶対に避けたい、そう決意しています。

おわりに

僕ら家族としてはひとつの共通認識があります。

「息子をヤングケアラーにさせないこと」

です。別にヤングケアラーを目の敵にするつもりはありませんが、希望あふれるはずの10代20代のうちに親の介護を担うのは負担があまりにも重すぎます。僕はヤングケアラーの事情は散々調べまして、特にNHKさいたまの記事には涙が出るほど大きなショックを受けました。

僕らは高齢出産であるため息子が23歳になる頃、僕ら夫婦は60歳になります。高齢出産が故の健康問題・経済問題はどこまでもついてまわってきます。

僕らの健康面の理由で息子の人生の足を引っ張ってはいけない、息子の夢を殺してはいけない。そのひとつの共通認識として息子を絶対にヤングケアラーにさせないことに設定しています。

そのためには僕らが心身ともに健康であること、経済的基盤を確かなものにするためにあらゆる選択肢を辞さないこと(もちろん法律は遵守することは大前提)、そして時代・世界に合わせて柔軟に動くこと、そしてなにより子どもの探究心をとことん応援すること!

これに尽きるなぁ、って思います。

経済産業省が2022年5月31日に発表した『未来人材ビジョン』https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf