DeFi x NFTの成功例:「チリーズ(Chiliz)」はなぜすごいのか?5つの理由

Tokyo Otaku Modeの安宅です。今回は前回の応用編にあたる記事で、DeFi x NFTで成功している、わかりやすい事例を紹介します。それは最近、私が注目している「チリーズ(Chiliz)」という、DeFiに接続されたファンコミュニティです。いま、めちゃくちゃホットなプロジェクトです。

長文ですが、この記事を最後まで読んでいただければ、ブロックチェーンやDeFiやNFTはよくわからないけど、こんな新しいコミュニティが生まれていたことや、たしかにDeFiやNFTが新しい価値をもたらすかもしれない、と感じられると思います。また、このチリーズがNFT系サービスの本命といわれている理由についても、あわせて紹介したいと思います。

今回もなるべく技術的な専門用語は使わず、DeFiやNFTという言葉も適宜解説しながら、やさしく丁寧に説明していきます。

あらかじめお断りしておくと、このブログをご覧のみなさまは、資産運用観点でDeFiやNFTは投資するべきかの判断をされたい方も多いかもしれませんが、この記事は、そういった投資判断のためのものではありません。あくまでDeFiやNFTといったブロックチェーン技術が、どう現実社会に変革をもたらすのか、リアルな実体をお伝えすることが目的の記事です。ということでこのブログ記事を見ての投資はおすすめしませんし、もし投資なさる場合でも自己責任でお願いします。

最初に、あなたにひとつ質問があります。

あなたがいま熱狂してるものはなんですか?

趣味でも、アイドルでも、ゲームなど何でも良いです。もし何もなければ、友人や知人が熱狂しているものがあればそれを想像してください。これからの社会は、そうした人が熱狂しているコミュニティでの活動が、対価を得られる仕事のようなものになっていく可能性があります。チリーズは、その先駆けとして、まずは世界中の人々が大好きなスポーツのコミュニティを作っています。

チリーズのざっくりとした紹介をしておきましょう。

チリーズをひとことでいえば、世界中のスポーツクラブ、特に世界中に多くの熱狂的なファンを抱えるスペインリーグ=ラ・リーガや、イタリアのセリエAなどを中心に、サッカークラブのファンと選手・チームをインターネット上で繋げる、次世代型ファンコミュニティです。

これだけ聞くと、何が新しいの?と思われるかもしれませんが、このファンコミュニティに、暗号資産やブロックチェーンを活用したリアルな経済活動が紐付いていることが特徴です。このあたりはこのあと詳しく紹介しますね。

チリーズのもうひとつのわかりやすい特徴は、参画しているクラブが超一流クラブばかりということです。あのメッシがいるFCバルセロナだったり、ムバッペやネイマールのいるパリ・サンジェルマンだったり、イタリアのセリエAのACミランやユベントスなど、錚々たるパートナーです。

© Copyright FC Barcelona

世界のトップ中のトップの超一流のチームが、暗号資産やブロックチェーンを活用したチリーズへ参加していることで、とてもとても話題になっています。熱心なサッカーファンでなくても、これらのチーム名や選手はご存知の方は多いと思います。

こうした歴史とブランドのあるサッカーチームには、それぞれ以前からも「ファンクラブ」や「ファンコミュニティ」は存在していましたが、チリーズは、ファンコミュニティに大きな変革をもたらし、成功を収めてきています。それは、DeFiとNFTという、新しいブロックチェーン技術の活用で、これまでできそうでできなかった、より面白いことが実現できるようになったからです。

今回、ブロックチェーン技術のDeFiやNFTという文脈でもチリーズについて解説するので、DeFiやNFTがそもそもよくわからないという方は、先に、私の過去のブログ記事をご覧いただければと思いますが、ここでもちょっとだけ解説しますね。

超かんたんにいえば、DeFiとNFTというブロックチェーン技術によって、インターネット上でもリアルと同じような経済活動ができるようになった、ということです。NFTによってデジタルデータに価値がついて、DeFiによって価値がなめらかに流通ができるようになったのです。

DeFiは「インターネット上で金銭的な価値を動かすことができる金融の仕組み」です。NFTは「デジタルデータに世界にひとつだけという供給に制限を加えることで希少性を生み出し、金銭的な価値づけを行うこと」、くらいの理解で大丈夫です。

話を戻します。

このチリーズというサービスが存在していることで、

ファンは、

①貢献に応じて選手/クラブから特別な体験を得られる

②クラブ運営の意思決定に参加できる投票権を持つ

③デジタルなのに価値を持つ公式アイテムを売買可に

といった、これまでインターネットだけだと、なかなか難しかったような新しい体験をスマホアプリやサイトを通じて行うことができるようになります。①〜③のそれぞれで、DeFiやNFTなどの新しいブロックチェーン技術が使われています。

特に、株の議決権のような投票権によって、クラブの未来を決める意思決定に参加できる、といったことは、熱狂的なファンであるほど、魅力的なサービスでしょう。自分の思いが、クラブの未来を決めるなんて、ファンはよりオーナーシップを持ってクラブを応援できるすごい仕組みに映るはずです。

クラブは、

①世界中のファンと直接コミュニケーションがとれる

②ファンや投資家から直接金銭的な支援を受けられる

③クラブ独自の「通貨」を発行・流通させられる

といったメリットがあります。

昨年、コロナ禍の中、スタジアムでは無観客試合が続いていますので、スポーツ文化を維持させていくためにも、世界中のファンから支援を受けられるデジタルな収益というのも、普段よりも必要な状況だったというのもあるでしょう。

すでに、チリーズを通じて、FCバルセロナも、DeFiに繋がるトークン(=通貨のようなもの)、$BARというトークンを販売したところ、2時間で約1.4億円近くの売上を達成しました。

© Copyright FC Barcelona

見方を変えると、チリーズは、オンラインサロンの進化系でクラウドファンディングの機能を組み合わせたものといえると思います。世界中にいる熱狂的なファンを、チームごとにインターネット上のコミュニティに集めて、その中でのファン活動やクラブ運営に金銭的価値付を行うことで、リアルな経済活動を実現しているプラットフォームなのです。

と、前置きはこれくらいにして、ここからなぜチリーズがすごいのか、5つの理由を深ぼっていきます。

理由その1:ファンコミュニティをDeFiに接続した

私が考えるチリーズのすごいところは、まず第一に、「ファンコミュニティ」という仕組みをDeFiへ接続し、しなやかに連携させていることです。

いままではインターネット上のファンコミュニティは、「クラブがファンに楽しんでもらうために行う無料のサービス」だったり、「月額費用を払い、観戦チケットを優先的に買うためのパスポート」だったり、「ファンが非公式に行う無料のチャットや掲示板」のような形が多かったと思います。

チリーズを活用すると、ファンやクラブはインターネット上のコミュニティ内での活動に対しても、ちゃんと経済的に金銭的価値のあるものを動かせて、クラブにもファンにも、そしてDeFiにいる投資家たちにも、開かれた経済活動を行えるようになります。

ざっくりいえば、これまでのファンコミュニティより「動く経済規模が大きく変わる」ので、「コミュニティがより強固になってより広がっていくようになる」、ということです。

世界中で、ファンを釘付けにし続けているFCバルセロナ=バルサを例にしましょう。

バルサでは、ファンコミュニティの中で、独自通貨である$BARというDeFiに接続できるトークン(=通貨のようなもの)を発行しています。これまで通貨を発行できるのは、国家だけでしたが、ブロックチェーン技術によって、こうしたインターネット上のファンコミュニティにも通貨のようなものを発行できるようになると、コミュニティでの活動が経済とつながって、より活発になるのです。

© Copyright FC Barcelona

ファンは、このバルサの通貨$BARを持つことで、『バルサ国』の国民になれるようなイメージです。$BARはバルサが好きだと示すことができるファンクラブの「会員証」のようなものであり、その「国家」の中でモノやサービスと交換できる「通貨」のようなものであり、ときにはファンや投資家やベンチャーキャピタルなどからも投資を受け付ける「株式」のような仕組みを内包しているのです。

© Copyright FC Barcelona

すると、このファンコミュニティの中で$BARがやりとりされることで、活発な経済活動につながり、国家の発展と同じように、ファンコミュニティの成長を促進するのです。たしかに、ボランティアで行う仕事よりも、対価をもらって行う仕事のほうがはがどりますよね。ファンも嬉しい、クラブも嬉しい、投資家も嬉しいという、関わるすべての「国民」が、経済的な恩恵を受ける仕組みになっています。

さきほどチリーズがオンラインサロンの進化版、と紹介したのは、通貨や株式や銀行のような仕組みがDeFiを活用して使えるようになったことで、外部にいる投資家も含めて、価値の流通が強化されたものだからです。これまでのオンラインサロンよりも、コミュニティ内のあらゆる活動に金銭的価値がひもづくことで、国家の発展と同じように、ファンコミュニティの活動や規模がより加速しだすのです。

例えていうなら、これまでのオンラインサロンでは、物々交換しかできなかったのが、チリーズが出てきて、一気に現代のキャッシュレス決済ができるようにになったくらいの、大きな変革をもたらすのです。

© Copyright FC Barcelona

すこし視点をあげてみると、なぜ、ありとあらゆる国家に「通貨」が存在しているのでしょうか。そこには明確な理由があります。ひとことでいえば、「通貨」によって、経済活動がよりなめらなかになって、国全体が活性化するからです。

「通貨」が存在しない物々交換だけの国家を思い浮かべたら、経済活動をひとつ行うだけで日が暮れてしまいますよね。そう考えると、現代の経済活動のしやすさといったら。この国家にあたるのがこれまでのオンラインサロンなのです。おそろしく前時代的に思えてきませんか。発展や成長のペースは「通貨あり」の国家=新しいオンライサロンには太刀打ちできない、ということが伝わるでしょうか。これがDeFiに接続したチリーズのすごさのひとつなのです。

理由その2:NFTを予告しチリーズ経済圏に引き込んだ

チリーズのなにがすごいか、人に紹介するときに一番使われる紹介文は、「あのFCバルセロナと連携しているサービスなんだよ」、でしょう。こうした先進的な取り組みを、世界の誰もが知っている超一流のクラブが行っている事は、ミラクルといっていい気もしますし、それを実際に実現してしまったチリーズのチーム実行力には、同じようにインターネットを通じて事業やサービスを行っている私から見ても、シンプルに「すごい!」と驚愕するばかりです。

どうしてこのようなミラクルが実現したのか、私なりに分析しますと、チリーズの親会社はMediarex Groupという、オンラインのポーカーゲームの運営会社で、一定の資金力がもともとあったこと、Googleの取締役やDAZNのCFOなどがアドバイザーについたことで、人脈のネットワークや信頼性を増したこと、さらに、2018年に累計で65億円以上の資金調達をしたことで、ダイナミックな企画の実行に、調達資金によるパワープレイができるようになったのだと思います。

さらに、ひるむことなく、FCバルセロナをはじめとした超一流クラブへ営業して口説き落とし、次々にチリーズに呼び込むことに成功しました。

ファンコミュニティにおいての一番強いコンテンツとは、ブランドの高いチームや選手であることを、チリーズを推進するチームは本当によくわかっているのだと思います。

© Copyright FC Barcelona

そして、こうしたピラミッドの頂点に立つチームや選手が参加しているとなると、そのほかのチームや選手を呼び込むことは、雪崩のように起こっていきます。すでにチリーズでは、FCバルセロナ以外のトップチームも次々と参画しているため、もうこの勢いは留まることはないでしょう。

直近では、米国に法人をつくり、米国発のスポーツ領域でも同じような、ファンコミュニティをつくろうと、米国への50億円の投資を決定したというニュースが流れています。このあたりの、資金調達の動きと、営業力や実行力は、ブロックチェーン系のプロジェクトで稀有な存在です。

DeFiやNFTなどに興味がない人でも、自然とチリーズ経済圏に足を踏み入れるような、超強いコンテンツを一番最初に持ってこれた、ということが掛け値無しですごいのです。

そして、同じくチリーズ経済圏への呼び込みを別の角度でみると、チリーズのすごさが、さらに理解できると思います。

それは、もうまもなくと公式的に予告されている、NFT活用によるデジタルアイテムの発売です。デジタルなのにポテトチップスつきのカードぽいデザインが発表されています。

© Copyright FC Barcelona

トークンをカジノのチップ風にしたり、チリーズはこうした現実社会からのデジタルの落とし込みがにくいほど上手なのですよね。メッシやムバッペなど、スター選手たちのデジタルアイテムのNFTが発売されることで、世界中にいる熱狂的なファンは、デジタルアイテムほしさに、知らず知らずのうちにチリーズ経済圏へ足を踏み入れることになるでしょう。

ここでチリーズがたくみなのは、例えば、バルサのレジェンド選手であるメッシのデジタルアイテムを入手する方法を、バルサの通貨=$BARを持っていないと入手できない設計であることを予告している点です。さらに、$BARを入手する方法もまた、最初は$CHZというチリーズ全体で利用できるトークンでしか交換できないようにしているのです。

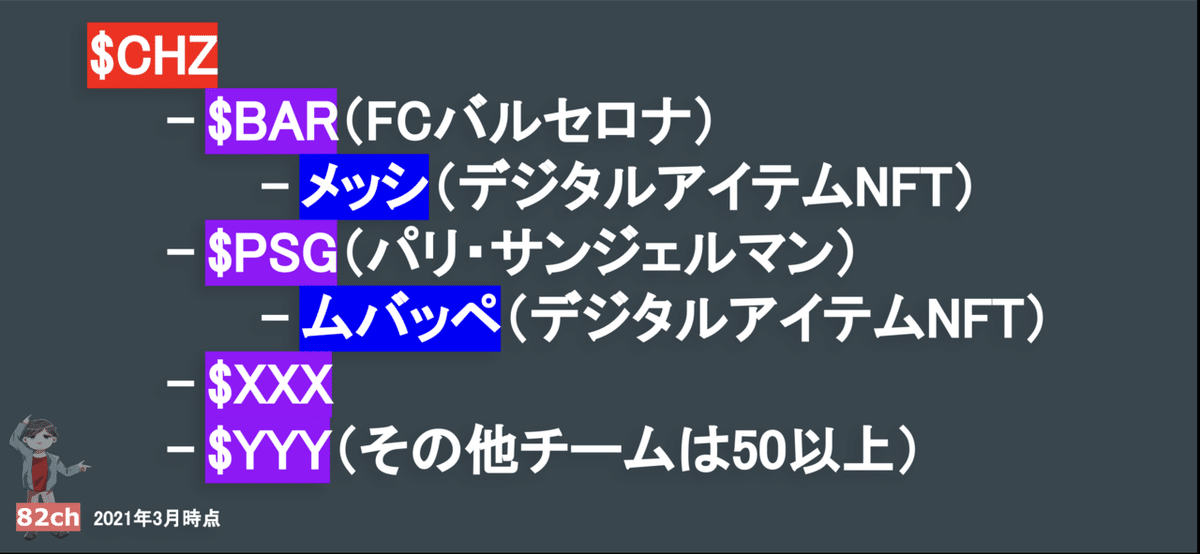

関係図でいうと、

こんな風に階層的になっていて、一般のファンが欲しがるものほど、階層の奥深いところでしか入手できないように設計しているのです。

一般のファンからすると、メッシのデジタルアイテムが欲しいと思ったら、$BARや$CHZを集めないと手に入らないということで、知らず知らずのうちにチリーズ経済圏全体への経済活動へ繋がる行動をしだすということです。

ちなみに、人気の高まりとともに$CHZや$BARはDeFiや取引所などを通じて、別の暗号資産からも交換できるようになっていて、いまでは外からもチリーズ経済圏へ価値が流れ込む構造になっています。

端的にいえば、メッシのデジタルアイテムが欲しいというファンのひとりひとりの強い気持が、バルサやチリーズへの価値が流れ込み、システムそのものを成長させるような仕掛けになっているのですね。

逆に考えてみると、このメッシにあたる選手が、あまり知名度や人気の選手じゃない場合、いくらこういう仕組みにしても、ファンに強い気持ちが生まれないので、絵に描いた餅になるだけです。その点、チリーズはすでに超一流クラブとの契約を次々に交わしているので、ほかの似たようなファンコミュニティに対して圧倒的なリードを作りだしたのです。

しかも驚くべきは、選手やチームのデジタルアイテム、すなわちNFTは予告こそあれ、まだ公開さえされていないのです。

私の勝手な憶測ですが、チリーズは、いまは有力選手やトップチームと契約やファンコミュニティの醸成が、最重要と考えているのではと思います。

NFT活用によるデジタルアイテムの制作や販売は、契約さえしていれば、動画や静止画をどう見せるか、どのシーンを切り取るかなど、無限大のパターンが作れるデジタルアイテムです。チリーズとしては、あわててデジタルアイテムを制作して販売する必要はないのです。むしろ、こうしたチリーズ経済圏をしっかり作り、スター選手を抱える超一流クラブとの契約をしっかり行い、継続的にファンが楽しめるアプリやサイトなどサービスを充実させることのほうが、重要です。いざNFT活用のデジタルアイテムを販売したときにも、イベントやキャンペーン的な盛り上がりにつながり、NFTが売れるのと同時にファンコミュニティが盛り上がる相乗効果が生まれます。

チリーズは、過熱するNFTを横目に見ながらも、ファンコミュニティの成立が先と考えていて、あとからNFT活用のデジタルアイテムを投入する順番が、チリーズやファンコミュニティが大きく発展できる最善の方法とおそらく考えていて、横綱相撲をしているところが、またすごいところなのです。

理由その3:サービスやプロダクトに億円単位の投資

私は、チリーズがリリースしている「Chiliz.net」や「Sosios.com」やそのアプリ、関連するSNSなど、サービスやプロダクトを実際に触ってみているのですが、ひとことでいえば、「本当によくできている」です。そして、そうしたサービスやプロダクトが継続的発展を続けている点も特筆に値します。

私も本業でこうしたWebサービスやアプリ、SNS運用などを行っているので、どれくらいしっかりしているかという肌感は、比較的持っている方だと思いますが、チリーズは「プロダクトやサービスの運営に数億円レベルの資金を注入している」というのは、サービスやプロダクトのレベルを見ていて間違いありません。

初期に65億円もの資金調達をしたのだから当たり前といえば当たり前なのですが、こうしたプロジェクトでも、意外とサービスやプロダクトにお金をかけられていないケースも多いので、「本当によくできている」という評価は逆に珍しいかもしれません。

とはいえ、私も仕事柄、チリーズのサービスやプロダクトを見ている中で、あら探しもできてしまいます。例えば、意図せずアプリのログインセッションが切れてしまってログインを何度もしなおす必要があったり、一部の表示がバグっていてプログラムの変数名が出てしまうなど、クリティカルではなさそうな不具合はちょくちょく見受けられるのですが、全体的なサービスやプロダクトのデザインやUI&UX、システム、日本語を含む多言語化対応、SNSやアプリ内での日々のアンケートやニュースの打ち出し頻度や内容、そしてなにより世界のトップクラブとの継続的なコミュニケーションを受けてのサービスやプロダクトへのアウトプットは並大抵ではないことを感じ取れます。運営チームはきっと体制も整っていて、ファンコミュニティを盛り上げるために、とても真摯な仕事をされているなと感じるのです。

ちなみに、私もバルサのデジタルアイテムのNFTをゲットしたいと思い、まずはSosios.comのアプリでドル決済で$CHZを手に入れ、同じアプリ内で$CHZと$BARを交換することで、$BARを入手してみました。

Sosios.com以外でも、海外の取引所で$CHZを購入して、Sosios.comに$CHZを送付することもできます。トークンの送付時はチェーンの種類を間違えないように要注意です。具体的にはイーサリアムからバイナンスチェーンにコンバートする必要があり、もし間違うと一瞬にして資産を失うことになります。このあたりのUI&UXは、現時点でのブロックチェーン技術の限界で、私が繰り返し伝えているように、こうしたプロジェクトに投資するのをおすすめしない理由です。

こうして手に入れた、Sosios.comにある$BARや$CHZは、14日間は取り出せないことになる点は要注意です。

さて、DeFixNFTのプロジェクトでかなり重要な意思決定となる、ブロックチェーン技術のどのチェーンを採用するか、という、2021年3月時点の答えも、チリーズはスマートな考えを持っていそうだと感じます。

ざっくりいえば、「大きな規模の経済活動を行いたい機能は、DeFi的な経済規模が最大の場所に展開」していて、「ファンやクラブの方がよく使うコミュニティやNFT的な機能は経済活動の手数料が最小化になるようにして、コストやスピードでストレスを感じず活発に経済活動ができるように」している、という感じです。

チリーズでは、最大手の2つ、イーサリアムとバイナンスチェーンの2つを採用していて、それぞれメリット/デメリットはありつつ、DeFiへの接続やNFTの広がり、つまりファン活動の経済的価値をあげることも考慮しながら、両面のいいところどりをして、ファンコミュニティに参加するファンやクラブの方への使い勝手について、最大限の配慮がなされているよう感じます。

はたからはセキュリティ面などは判断できないので、このあと大きなハッキング被害などが起こる可能性は少なからずありえますが、いわゆる一般のファンが、Webサービスやアプリを触る側の部分においてだけでも、数年でここまでの規模のものを作って継続運営してきていることから、最低でも数億円レベルの投資がなされていることは明白で、着実にプロジェクトを発展させてきていて、シンプルにすごいと思うのです。

理由その4:世界中で横展開できるポテンシャル

チリーズでは、すでにサッカー以外でもNFL、バスケットボール・格闘技・F1・eSportsなど、クラブチームと熱狂的なファンが存在するという、仕組みが似たようなファンコミュニティにどんどん進出していこうとしています。

チリーズは、インターネット上のファンコミュニティなので、特に、グローバルな広がりがある、世界中に熱狂的なファンがいるチームであればあるほど、とてもうまく機能します。インターネットで、距離や時間の壁を超えやすいからです。言語の壁でさえ、いまはAI翻訳も充実しているので、熱狂的なファンであれば、らくらくと乗り越えてきます。

ファンコミュニティごとに通貨のようなもの=トークンを発行し、そのトークンを持つと、各クラブのファンコミュニティで特別な体験を受けれたり、今後出てくるNFT活用のデジタルアイテムなども入手・交換できるようになります。

チリーズとは別のサービスになりますが、米国ではDapper Labsという企業がNBA Top Shotという、米国のプロバスケットボールチームのトレーディングカードをNFTを使ってデジタル化し、その売上が数ヶ月で240億円を超えたということで大きなニュースになりました。

ファンが熱狂しているモノに、「トレーディングカード」はつきもので、これはいままでは物理的な存在でのみ行われていましたが、NFTを活用することで、インターネット上でも実現することが分かってきました。チリーズのNFT活用でも、当然のことながら、NFT活用のデジタルトレーディングカードが販売されるでしょう。

また、あまったカードはファン同士が交換できるマーケットプレイスで売買され、そこでの取引の一部のロイヤリティがNFTの特徴である発行者=クラブへと還元されるので、ファン同士でトレーディングカードを売買して楽しむことが、クラブへの収益につながることは、NFTがなかったらできなかったことなので、画期的と考えられています。

このようにチリーズでは、スポーツ領域以外でも、「熱狂的なファンを抱えるあらゆる人やクラブ」に対象を広げられ、すでに広がってきています。国ごとに人気のスポーツも違えば、熱狂的な対象も無数にあるので、いわば、「ファンコミュニティ」というものは、すべてチリーズ経済圏に入ってきたほうがいいという状態を作り出せるのです。

チリーズが他のファンコミュニティにいくときでも、なによりそれは、世界中35億人が熱狂していて、人類の誰でも知っているサッカーの最高峰のクラブを口説き落として、ファンコミュニティを成功させつつあるチリーズであれば、安心感や信頼感が違ってきます。

ちなみに、日本で世界中のファンが熱狂するものといえば、アニメ・漫画・ゲームなどでしょう。私たちの本業は、まさにこの、日本発のアニメ・漫画・ゲームなどのコンテンツに関わるビジネスを行っているので、チリーズの仕組みはとても研究しがいがありますし、こういったサービスやプロダクトがあることによって、例えば、コンテンツの作り手であるクリエイターへの還元がなされるなら、よりよい作品づくりを行うための、不労所得のようなものにならないか、と考えるのです。

最近、公開になったスタジオカラーによる「シン・エヴァンゲリオン劇場版:||」を製作総指揮を行った庵野監督は、BRUTUSの2020年9/1号No.922の雑誌インタビューの中で、スタジオの維持のために、リノベーションした家屋で不動産収益を得ながら制作活動に活かしていたと話されていました。そして、リノベーションの際に、妻の安野モヨコさんのトップクリエイターとしての能力を活かしたデザインやセンスをつめこんでいたため、人気物件となっていることを示唆していました。

私が思うに、まさにこれは物理的な時代の、クリエイターの不労所得として機能しているものですが、DeFiやNFTを活用すればインターネット上のデジタルでも再現できるはずです。

© Copyright FC Barcelona

例えば、クリエイターが生み出すデザインやイラストデータをNFTやDeFiを活用してインターネット上で販売することで、販売時の売上や、その後、ファン同士がマーケットプレイスで売買がなされることで、ロイヤリティがクリエイターのもとに還元されるので、インターネット上でデジタル時代における、「不動産収益のような不労所得」を得られると思うのです。

いずれにしても、チリーズは、「ファンコミュニティ」と名のつくものが、すべてチリーズ上に乗っかれてしまうこのポテンシャルがすごい!すごすぎるということです。

理由その5:これからの人類の”生き方”を示している

チリーズでは、世界中に熱狂的なファンがいる「バルサ国」で通貨が発行されているようなものだといいました。その前提に立つと、チリーズはそうした国家がたくさん存在する「デジタル地球」のようなものといえるかもしれません。

© Copyright FC Barcelona

そして、$CHZは、さながら「人が生きていくための水」のようなもので、ファンコミュニティという国家を成り立たせるために、なくてはならないものになっています。

コミュニティの単位として一番大きなものは、日本やアメリカのような「国」ですよね。地球の中の日本という国に生まれた日本人の中のコミュニティは同じ言語で同じ通貨を使います。これまでの「国」と呼ばれる存在は、人が肉体という物理的な存在であるから、たいていは、その人が生まれた地域で分かれてしまっていました。ただ、生まれた地域が同じだけで、考え方はけっこうバラバラです。

私が一番感じるのは、日本の国としてのコミュニティは、その人口比率や投票率からも、税金や国債発行による予算の使いみちとして高齢者をサポートする福祉や医療の比重が高くなりがちです。統計からも高齢者はお金や資産をたくさん持っているにも関わらず、です。

一方で、健康である若者はバブル時代も経験していおらず、お金や資産もほとんど持ち合わせていないのに、福祉や医療といったサポートを受ける機会は少ないのですね。この不均衡はいかんともしづらいものがあります。単に地域のつながりで発生しまっただけのコミュニティ場合、共通の価値観が築きづらいのだと思うのです。

ただ、いま人類はインターネットを手にして、ブロックチェーン技術で現実社会と同じように経済活動が行えるようになりました。そうなると、これまでの地域にひもづく縦に存在していたコミュニティが、インターネット上で横につながる共通の価値観に基づくコミュニティを新たに構築できる、ということになります。

人は身体性をともなう物理的存在ではありますが、スマホの登場以来、現代人の多くの時間はインターネット上の世界で暮らすようになってきます。完全に現実のコミュニティをゼロにすることはできませんが、共通の価値観をもつグローバルなコミュニティでの活動を行うことで、そのコミュニティにとっての「貢献」が「金銭的価値」につながることで、生活ができるようになるのです。

『仕事』の仕組みは、人のために貢献して、その対価であるお金もらうこと、ですよね。これを、チリーズでは、「ファン」としてそのコミュニティでふさわしい貢献を行ったときに、金銭的価値を持ち出すという機能を備えているので、人はインターネット上での貢献に応じた対価を得ることで、『仕事』を行うことができるようになります。

例えば、バルサ国にとって、熱狂的すぎるファンを取りまとめるために、リーダーシップを発揮するファンには、『仕事』として、$BARをお返ししたくなりますよね。

© Copyright FC Barcelona

そのファンにとっては、好きなバルサ国のためになる貢献をしただけで、$BARを通じて生活ができるようになるのです。

もちろんこのような『仕事』を100%の比率にして暮らせる人は、最初はほとんどのいないでしょう。ただ、10年もすれば、VR/ARといった仮想現実の世界で、まるでリアルな社会と同じように浸透してくるはずです。しかも自分が好きで熱狂している存在に関わりながら、自分が持っているリソースやスキルを発揮することで、コミュニティへ貢献することで、金銭的価値をともなう「コミュニティ通貨」を得られるようになる、ということなのです。

最初に話した、あなたがいま熱狂しているものはなんですかという答えが、そこに将来自分が働くことになるかもしれない、と考えると面白いかもしれません。

そうした時代が訪れるとき、2021年3月現在のチリーズは「バルサと連携してすごい!」は始まりに過ぎず、社会や仕事という概念そのものを変えてしまった存在として見られる可能性を秘めているからすごい、と私は思うのです。

記事をご覧になって、「NFT」活用によるグローバル展開にご興味ある方は、Tokyo Otaku Modeでお手伝いできることあがあるかもしれませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://corporate.otakumode.com/contact