そしてわたしたちの、「わたしたちの怪獣」

それは、2020年の夏に起きた。

渋滞している夕方の京葉道路、武石インターチェンジの長い信号待ちで、ぼくと同じようにヘトヘトになった中古のスズキ・ジムニーの狭い車内で、ノイズが走るAMラジオから聴こえる、ライムスター宇多丸が読みあげる「お便り」のなかに、その運命的なひとことはたしかに存在した。

――これは、おれの物語だと思ったんです。

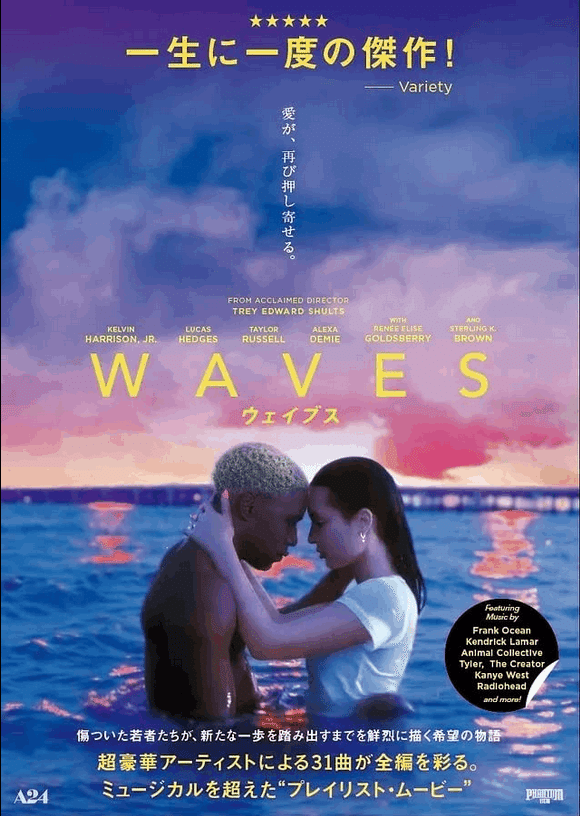

そのリスナーは、WAVES(2019年)を観た感想をそういっていた。ぼくはずっと、イナカの片隅で、クラスの誰も聴いていないような洋楽を聴いていたんです、でもそれが今日、この映画を観て、ああ、おれはこのためにあの音楽を聴いていたんだと、そう思ったんです、おれは間違っていなかったんだって思ったんです。

その「お便り」を聴いたとき、たしかにぼくはあの車内でひとりではあったけれど、しかし孤独ではないということ気がついてしまった。あのリスナーがいつ、どういうきっかけで洋楽を聴き始めたのかはわからないけれど、少なくとも彼は劇場であの映画を観て、そしてぼくと同じように、世界で自分はひとりだけだが、しかし孤独ではない、なぜならスクリーンのなかに、フロリダを背景に流れるテーム・インパラやアニマル・コレクティヴに、じぶんの代弁者がいるのだからと、ついに世界の真実を知ってしまったのだ。

そしてきょう、ぼくは「わたしたちの怪獣」を読んだ。

「わたしたちの怪獣」―久永実木彦 著

(東京創元社『紙魚の手帖』Vol.6収録)

運転免許を取ったその日、わたしの妹が父親を殺した。おなじころ、かつてわたしたちが住んでいた東京に謎の巨大怪獣が現れる。自衛隊が攻撃を始めるなか、わたしはお父さんの死体を捨てるため、お父さんのトヨタ・カローラで東京へ向かうことにする。

1996年。

「インデペンデンス・デイ」のVHSテープをシャープ製のビデオデッキに入れて、20世紀フォックス社のロゴの次に映る月面の映像を目にした、あのときの瞬間をぼくは覚えている。1998年、ロサンゼルスを覆い尽くす溶岩流を観たときのことをぼくは覚えている。1999年、ニューヨークを破壊する"かわいそうなゴジラ"を観たときのことを、世界を破壊する隕石と大津波を観たときのことを、ぼくは覚えている。

この小説のタイトルは「わたしたちの怪獣」だった。

「彼女の」でも「妹の」でもなく、そして「お父さんの」でもない。

これは、わたしたちの怪獣だった。

”心の奥底では、誰もが世界の終わりを待ち望んでいる”

―村上春樹「1Q84」

シン・ゴジラでは、キャラクター個人のエピソードを(ゴジラ自身の"物語"すらほとんど排除している)徹底して排することで、観客の興味を持続させる試みを図っていたことは記憶に新しい。「わたしたちの怪獣」ではまったく逆の手法で破壊と終末が描かれる。自衛隊や政府首脳の反応は、作中でのニュース記事の引用によってのみ知ることができる(そしてそれがシン・ゴジラ的なリアリズムを生み出している)。

だが、シン・ゴジラにおけるゴジラは名実ともにすぐれた「虚構」であるのに対し、「わたしたちの怪獣」は、間違いなくわたしたちの怪獣である。

「わたしたちの怪獣」のなかに、90年代~ゼロ年代のパニック映画のオマージュと推測される描写が多数登場している。例えば、"わたし"が運転するクルマは「ドーン・オブ・ザ・デッド」(2004年)でサラ・ポーリーが運転したトヨタ・カローラであり、終盤で自衛隊に助けられるシーンは「クローバーフィールドHAKAISHA」(2007年)の主人公たちが海兵隊のヘリコプターに助けられるシーンを彷彿とさせる。(ただし、映画の方ではヘリは墜落してしまう)

ほかにも、1頁以上を割いて描かれるテレビの情報番組の描写は「大怪獣東京に現る」(1998年)のようでもあるし、オーロラは「ザ・コア」(2003年)の引用かもしれない。

90年代はハリウッドにおけるCGIのカンブリア紀で、「アビス」や「ターミネーター2」、そして「ジュラシック・パーク」で自信をつけたILMがいよいよ世界を破壊しに取り掛かった時期だった。インデペンデンス・デイはそうして、東宝の特撮以上にリアルで壮大な破壊を、当時のぼくらに魅せつけることに成功した。

いま考えると、スクリーンの中で破壊ばかりを行っていたビッグ・バジェット・ムービーたちは、また別の意味を持っていた、と思う。

あれは、予言だった。

1989年。

それまでぼくは、1989年を平和と民主主義の勝利の年のように感じていた。

ひとつの民族をイデオロギーによって分断していた壁が壊れた年。

まもなくして巨大な連邦を崩壊させるに至った年。

一方で、1989年は世界中の人々からひとつの物語が消え去った年でもある。いわゆる"大きな物語"が消失して、そして平和が始まるはずの世界では、段々とタガが外れていった、ように感じる。

「冷戦中はいつも、空から核ミサイルが降ってきて、世界は一瞬で終わってしまうとなんとなく信じていた」

宇宙戦争(2005年)の映画評の中で誰かがいっていた。でもそうではなかった。世界の終わりでは、ぼくらは汚い土煙にまみれ、血を流して死ぬのだ。

それまで、東西冷戦という巨大な大国同士の争いのなかで、世界はじぶんとはなんの関係もないところで動いていると信じていた人々や、世界から分断されていても、だがそれに気づかなかったぼくたちが、「隣人がテロのために航空機の免許を取って、そしてボーイングをマンハッタンの超高層ビルに墜落させる」ことが当然可能だと気がついてしまったあの2001年、それよりもっと以前、若者たちが東京の地下鉄にサリンを撒くことで救われると信じてしまったあの1995年、まさか当選するはずがないと思っていた差別主義者のビジネスマンがアメリカ大統領になってしまった2016年、ぼくらと世界をかろうじてつないでいた巨大なナラティブはインターネットに取って代わって、そのかわりぼくらはぼくらの物語を代弁するものをずっと探して、そして何度も破壊した。

ロシアの、あの大統領は隣国に侵攻することでそれを達成しようとしている。

元総理を撃った男は、彼の母親を失った痛みを語る術を探していた。

ぼくたちは世界と急速に接続しているのに、だがその熱に触れることはできない。

エメリッヒ監督のパニック映画では、家族から分断された主人公がたびたび登場する。「インデペンデンス・デイ」のCATV技師デイヴィットは妻と離婚していて、「2012」では、主人公は別の男性と再婚した妻や子どもたちを連れて世界の破滅から逃れようと奮闘する。最新作の「ムーン・フォール」では、主人公の元宇宙飛行士の、息子が逮捕され、元妻は自動車販売会社社長と再婚しているという境遇から物語がはじまる。

主人公の「世界」は世界が終わる前に終わっていて、そして、世界の救済とともに、彼らはついに救われる。家族はふたたび繋がって、抱きしめ合い、救われた世界を一緒になって眺めている。

世界とぼくらを分断する「壁」は、こうして破壊される。

「わたしたちの怪獣」も、崩壊した家族の物語だ。怪獣が東京を破壊する少し前、妹が父親を殺してしまったため、その死体を"怪獣に殺された遺体に紛らわせるため"に主人公は被災地に向かう。

物語の終盤で、怪獣がもたらす意味は、"わたし"と世界の境界を破壊して、そして"わたし"の内側へと急速へ流れこみはじめる。

どうして怪獣は、"わたしたち"の怪獣なのか?

なぜならば、わたしたちがほんとうに世界の熱に触れたとき、そこには誰かの痛みが伴うからだ。だれかの世界が破壊されると同時に、わたしたちは自分の内側にある世界の破滅をも経験するからだ。東北地方を襲う津波を高台から見つめながら声を上げる知らない人々の悲鳴のなかに、わたしたちはそこに自分の痛みを知るからだ。砲撃で、自分の家の屋根がほとんど破壊されたことに気が付かず、寒いから窓を閉めてくださいませんか?と、盲目の老婆からお願いされたウクライナの若い兵隊が涙を流した理由が、わたしたちにはわかるからだ。怪獣はすべてを破壊するエネルギーであり、だがそこには、"わたし"の痛みがあることを、この物語は表現しているからだ。ぼくたちは孤独になってはならない、世界の熱に鈍感になってはならない、巨大な物語を追い求めてはならない、ぼくらは手のひらのなかの物語によって世界の熱に触れて、そしてそれゆえ、ぼくらはたったひとりだが、しかし孤独ではない。

かつて、A24製作のプレイリスト・ムービーを観て、誰も知らない音楽ばかりを聴いていた人生の意味に触れてしまった誰かのように、もしもあなたがこの小説を読んで、存在しない"わたし"の痛みを、ほんとうにこの世界のどこかにある誰かの痛みとして実感したならば、世界の熱に直接触れてしまったならば、誰も知らないあなたの経験はこのためにあって、そして、

これはきっと、あなたの怪獣となる。

<了>