吹奏楽名曲名盤紹介 ~吹奏楽の散歩道〜 #1 ダンス・ムーブメント /P.スパーク

この「名曲名盤紹介」で吹奏楽をテーマに執筆依頼が来た時、正直何をどのように書くか迷った。

一口に吹奏楽といっても、吹奏楽用に作曲されたものはもちろんのこと、オーケストラ、ジャズ、映画音楽を始め、国内外の有名ソング、はたまた新旧流行りのJ-POPやK-POPに至るまで「編曲」という形での作品もある。

吹奏楽という形態はいわば「音楽とあらば何でもござれ」的な側面があり、それが吹奏楽の大きな魅力の一つとも言える。

そして扱われるジャンルの幅広さにおいて、それぞれに名演奏、名編曲というものが存在する。。

そんな中から記念すべき第1回目のネタとして何が相応しいか、どんな切り口で書こうか。。。

結局出した答えは「私が最も好きな吹奏楽オリジナル曲から1曲」ということに。

今回はその数多ある私の好きな吹奏楽曲の中から P.スパーク作曲の「ダンス・ムーブメント」をご紹介する。

この曲はワシントンのアメリカ空軍バンドの委嘱で作曲された曲で、1995年に出版、1997年にはサドラー国際作曲賞を受賞している。

編成としては、米空軍バンドの編成に合わせてチェロが使われているのが特徴。またハープとピアノも加えられていて、スパークの作品としては初めてピアノが使われた曲なのだそう。

4つの楽章からできている組曲だが、曲は切れ目なく演奏され、作曲者はそれぞれの曲について次のように述べている。

──4つの楽章はすべて舞曲の印象にもとづいているが、特定のダンスのリズムは用いていない。

第1楽章は木琴、カバサ、タンブリン、ウッドブロックを用い、ラテン・アメリカ音楽の色彩を出そうと試みた。

第2楽章は木管楽器だけの楽章で、英国の田舎のダンスの雰囲気を出すため、私が以前にきいたことのある旋律を用いた。

第3楽章は金管楽器だけのための楽章で、特に舞曲は用いていない。しかしクラシカル・バレエの愛のデュエットのようにきこえるだろう。

第4楽章はいちばん長く、自分の過去10年間のスタイルで書いてあり、レナード・バーンスタインの影響を受けている。

というのも私自身が「ウェスト・サイド物語」の幻想的なダンスに影響されていたからである──(某出版社解説から引用)

さて、曲のデータは出したので、ここからは依頼のとおり「文字数制限なしで大いに語ってもいい」とのことなので、マニアの端くれ、あまり文才もない稚拙な内容ではあるが、私なりのこの曲の魅力について語ろうと思う。

-1楽章~Ritmico~-----------------------------

Tempoは概ね♩=136前後。「Ritmico」というだけあってメロディー主体というよりもリズムが主体で、変拍子も

多用された拍、リズムの絡み合いが激しい。

冒頭、Tuttiのリズム打ちに乗せたHornによる爽快なイントロから始まり、その後木管主体でpiccoloとClarinetによる可愛らしいメロディーに引き継がれ、短いブリッジのあと同じテーマがFlute、Oboeによって奏でられる。

すると突如としてTrumpetによる「きっかけ」が現れ、音楽が動きだす。

Clarinetを中心とした木管セクションによるテーマ、それに応えるTrumpetを中心とした金管セクションが交互に踊りだしたかと思うと、今度はoboe、Flute、Clarinetが16分音符で細かく遠くの方で動きだす。するとそれに応えるかのように今度は金管セクションが短いファンファーレで吠えると、すぐさまpに落ち、木管とウッドブロックによるリズム打ちの裏からHornが近づき、周りを巻き込み、最高潮に達したところでTuttiによる決めが入る。

そしてFlute、oboeを中心とした木管高音部によってテーマが再現されると、再びHornによるイントロのテーマが再現され、

短いコーダで舞台照明をそのままカットアウトしたくなるような低音部のきっかけで曲が終わる。

・・・と曲の展開をザっと書いたが、これだけ激しく展開する1楽章はわずか3分。その3分の間に盛り上がったかと思ったら静まり、またこっちが踊ってたと思ったら今度はこっちが応える。ところどころに出没する決めは「ラテン・アメリカ」のイメージを彷彿とさせる。

そしてこの3分間でほぼすべての楽器、セクションにおいしいところがあるといっても過言ではないだろう。

これだけ目まぐるしく展開することこそがこの1楽章の楽しさ、大きな魅力だ。

演奏のポイントはリズムの絡み合い、各所の「決め」を各セクションでしっかりと決めること。

決めも裏から入ったり弱拍で決めたり、タイミングのシビアさはさながら音ゲーの世界だが、それが各セクションで決まれば

とてもかっこいい演奏になる

-2楽章~Molto Vivo~-----------------------------

この2楽章、先にあるように木管セクションのみで演奏される。

続く3楽章は金管セクションだけで演奏されるが、楽章によって演奏セクションを絞るというような手法は吹奏楽では珍しく、

この曲の大きな特徴ともいえる。(オケでは楽章によって弦のみで演奏されたり、金管セクションはTacetというようなことはよく見られる。)

Molto Vivoとなっているが、言うほど早いTempoではない。演奏団体によってTempoの取り方が結構違うが、概ね♩=110

前後。早いところだと126~130近いTempoで演奏するとこともある。

2楽章の大きな魅力は終始刻まれる16分音符のビート感。

この揺るぎない16分音符のビート中で踊る木管セクションの可愛らしさ、柔らかさが牧歌的な「英国の田舎のダンスの雰囲気」を十二分に楽しませてくれる。

中間部、少しの間だけ16分音符のビートから外れ、変拍子で歌われる部分があるのだが、ここがもしかしたらスパーク本人が

「以前聞いたことがある旋律」というところなのか。

この変拍子感、いかにも民謡っぽい雰囲気に変化することでより「ダンス」の魅力が引き出される。

(またそこの木管最低音セクションがカッコいいことといったら!)

終始木管セクションのみで演奏されるという珍しいこの楽章。なるほど確かにここに金管セクションのサウンドは不要なのだ。

演奏のポイントはとにかくTempoキープ!

どんなに変拍子になろうとも、ビート感、Tempo感は変えず、その中で強拍、弱拍を駆使してリズムを歌うこと。

歌いすぎたり、拍子にとらわれすぎてビートが崩れてしまうとそれだけで変な"間"ができてしまい、曲のリズム感や

変拍子の面白さが半減してしまう。

尚、私はこの「ダンス・ムーブメント」の4曲の中で、この2楽章が一番好きである。

-3楽章~Lento~-----------------------------

静かに2楽章が終わると、バスクラリネットのきっかけからトランペットがミュート付きで静かにベルトーンでアルペジオを奏でだす。。

2楽章とは打って変わって不思議な空間に誘うイントロから、ホルン、トロンボーンと何かを語りかけるような、断片的なソロが間を挟む。。

そして中低音、ユーフォニアム、チューバを中心にゆっくりテーマが動き出すと、それにつられるようにホルンが加わり、徐々に盛り上がりを見せ、トランペットに主役を譲ると一つの山場を迎える。。と思ったら更にもう一盛り上がり。最高潮に上がったテンションは徐々に遠ざかり、再び冒頭のトランペットミュートのベルトーンが登場し、静かに幕を閉じる。

先に述べた通り、この3楽章は金管楽器だけで演奏される。

しかし、曲はlentoと、とてもゆっくりした、静かなテンポだ。

金管楽器といえば花形トランペットが最上段から、その横のトロンボーンとタッグを組み煌びやかなサウンドを生み、ホルンが吠え、ユーフォニアムがバンドの中央でサウンドに厚みを与え、チューバがその重低音でバンド全体を支える。。

小気味良い2楽章の木管アンサンブルに対して作曲者自身が”クラシカルバレエの愛のデュエットのような”と表現している通り、3楽章金管コラールを中心とした曲調だ。

この曲調にあって金管楽器のこのただ派手なだけではない魅力が十二分に引き出された3楽章。

トランペットのミュートから始まる一連の雰囲気、流れは金管楽器だからこそなし得る技であり、これこそ、数多のブラスバンド(英国式金管バンド)の名曲を生み出しているフィリップ・スパークの腕の見せ所の一つと言えよう。

-4楽章~Molto Ritmico~---------------------------

Molto Ritmico=とてもリズミカルにという楽章にふさわしく、パーカッションのド派手なアンサンブルで幕を開ける4楽章。

1楽章が「Ritomico」という指定に対して、「Molto=もっと、更に」と指定されている。

Tempoも1楽章と同じかちょっと早め。最終楽章にふさわしく、フルバンドを余すとこなく使い、変拍子を交えながら

目まぐるしく踊りまくる曲調が圧巻である。

それでいてただ派手なでけではなく、引くところも忘れない。

静の部分は主に木管を中心とした、メロディックなアンサンブルとなることが多いがしかしTempoが変わることはない。

1楽章〜3楽章、そして4楽章終盤までは基本的にTempoは変わらず進むが4楽章終盤、コーダに差し掛かる手前のところでついにエンディングに向けてTempoが動き出す。

木管高音部のリズムをきっかけにTubaのペダルトーン、コントラファゴットの重低音のテーマに引っ張られ、Tempoが若干

あがる。主役がトランペットに引き継がれ、金管楽器によるきっかけとともにTempoは100前後に落ち、金管のファンファーレを中心としたクライマックスを迎える。

4楽章の大きな魅力は、緩急をTempoでコントロールせず、あくまで統一されたビートの中で主役となる楽器を変え、

リズミカルな部分と、メロディックな部分とを対比させるかのように表情が次々に変化していくところだ。

ーーーーーー

ここまで長々と書いてきたが、曲の良さもさる事ながら、これほどまでに各楽器の特徴、魅力が存分に引き出され、楽しめる曲であるというところが、この曲の最大の魅力であり、聴きどころなのではないだろうか。

しかし、これをいざやろうととなると話は別で、ちょっとやそっとの力では太刀打ち出来ない難しさがそこにはある。

個々の技術だけではなく、アンサンブル力、バランス感覚。その全てが高い水準にないと曲の魅力が出し切れない難曲中の難曲なのである。

さてこのコラム、名曲名盤紹介ということなので、最後に私オススメの音源を2つ程ご紹介しておく。

■土気シビックウィンドオーケストラ

vol.7 ダンス・ムーブメント

アルバムの表題曲にもなっているこの音源。

テンポは全体的に落ち着いているが、土気シビックの特徴的な重厚なサウンドにより、曲の魅力が十二分に引き出された、この曲一推しの名盤。

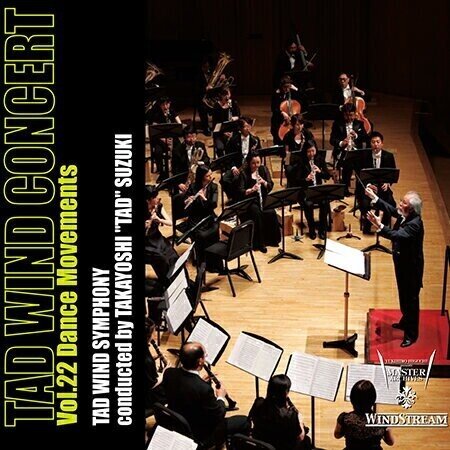

■TADウィンドシンフォニー

VOL.22 Dance Movements

プロの演奏ならこちら。こちらも表題曲になっている。

落ち着いたテンポの中で一つ一つのフレーズが大事にされた、とても音楽的で説得力のある演奏。

さすがTAD鈴木!

(文:@G)