東京を支える強靭で持続可能な水道システムの構築に向けて-「東京水道施設整備マスタープラン」の策定-(2)

東京都水道局では、令和3(2021)年3月に「東京水道施設整備マスタープラン~東京を支える強靭で持続可能な水道システムの構築~」(計画期間:令和3(2021)年度から令和12(2030)年度)を策定しました。

水道局が7月に東京TECHブログに投稿した「東京を支える強靭で持続可能な水道システムの構築に向けて-「東京水道施設整備マスタープラン」の策定-(1)」では、マスタープラン策定の目的や東京水道を取り巻く現状と課題等についてご紹介いたしました。

本記事では、前回ご紹介した都の水道が直面する課題等に対して、柔軟かつ適切に対応し、強靭で持続可能な水道システムを構築するために行う施設整備の考え方をご紹介いたします。

1 基本事項

首都東京の都民生活や都市活動を将来にわたって支えていくためには、平常時のみならず災害や事故などによるリスク発生時においても、可能な限り給水を確保していく必要があります。そのためには、切迫性が指摘される首都直下地震や頻発する風水害、渇水、原水水質の悪化、火山噴火などの課題やリスクにも対応可能な強靭かつ持続可能な水道システムが必要であり、適切な水道需要の見通しや施設能力を確保した上で、予防保全型管理※による施設の長寿命化を図りながら、システムを構築していかなければなりません。

※ 予防保全型管理:点検結果などに基づき、施設の劣化や損傷が進行する前

に適切な維持管理、修繕、補修・補強等を計画的に講じ

る管理手法

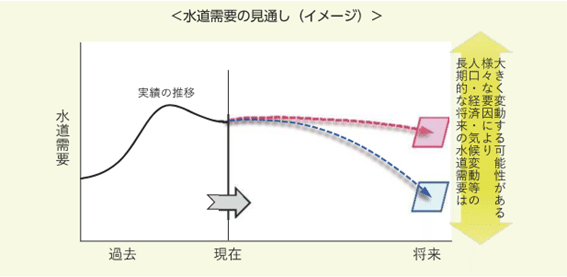

(1)水道需要の見通し

水道需要は、施設整備の規模を定める重要な要素です。水道施設が数十

年から100年程度にわたり使い続けるものであることを踏まえると、将来

にわたって安定給水を確保していくためには、長期にわたる水道需要を見

据える必要があります。

このため、戦略ビジョンで示された人口推計を踏まえ、今後20年間の水

道需要を見通した結果、計画一日最大配水量は、ピークとなる令和7

(2025)年度におおむね530万m3、20年後の令和22(2040)年度におお

むね515万m3となる可能性があります。

一方で、水道需要は、人口動態やライフスタイル、社会経済状況、気候

変動等、様々な要因により変動するため、今後とも、こうした要因の日々

の動向を注視しつつ、調査研究を重ね、適宜、適切に見通します。

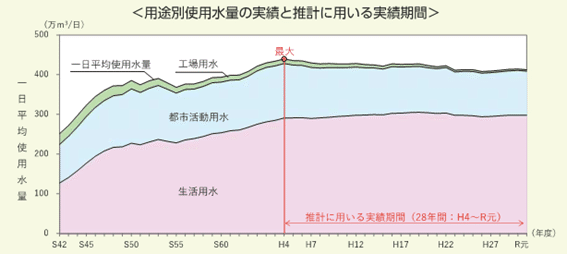

① 実績期間

水道施設は、数十年から100年程度にわたって使い続けるものであるこ

とから、長期的な将来の水道需要を見据えなければならず、これまでの水

道需要の動向を可能な限り長期にわたって分析する必要があります。一日

平均使用水量は、バブル崩壊後の平成4(1992)年度に最大となり、その

後は現在まで減少又は横ばいの傾向が続いています。このため、今回の推

計に用いる実績期間は、使用水量の実績が同じ傾向を示す平成4(1992)

年度から令和元(2019)年度までの28年間としています。

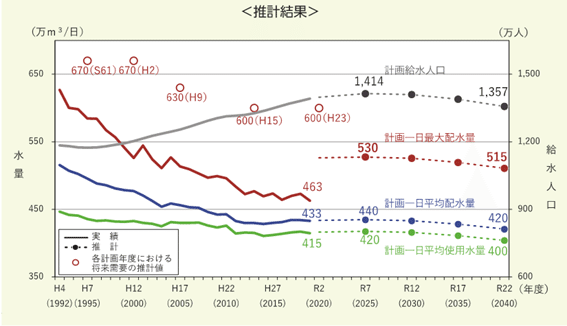

② 給水人口

区部及び多摩29市町における計画給水人口※は、戦略ビジョンで示され

た都の将来人口を基に算出した結果、令和7(2025)年に1,414万人でピー

クを迎えた後、減少に転じ、令和22(2040)年には1,357万人まで減少す

る見込みとなります。

※ 計画給水人口:給水人口には、給水区域外である島しょ及び檜原村など

を含まない

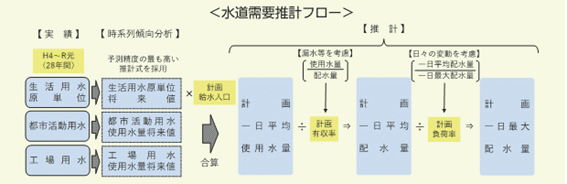

③ 一日平均使用水量

計画一日平均使用水量は、生活用水、都市活動用水及び工場用水の各用

途における使用水量の実績の動向に最もよく適合する時系列傾向分析※の

推計式を選定し、これを用いて推計した各用途の将来の使用水量を合算

し、算出しています。

※ 時系列傾向分析:過去の増減傾向を踏まえて、実績の趨勢に最もよく適

合する傾向線を用いて推計する方法

④ 有収率

有収率は、配水量に対する使用水量(漏水などを除いてお客さまが実際

に使用した水量)の割合を示すもので、これまでの実績は、管路更新を含

む漏水防止対策の取組などにより向上し、近年は横ばいで推移していま

す。計画有収率は、今後も漏水防止の取組などにより現在と同程度で推移

していくと考えられることから、近年の実績を踏まえて設定しています。

⑤ 負荷率

負荷率は、一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合で表され、配

水量の年間変動の大きさを示します。気温や天候、曜日、渇水の状況等、

様々な要因で変動するものと考えられ、傾向分析により推計する性質のも

のではありません。計画負荷率を用いて算出される計画一日最大配水量

は、水源や浄水場などの施設整備の基となる数値であるため、配水量の実

績が計画一日最大配水量を上回った場合、供給能力が不足することとなり

ます。このため、計画負荷率は、都民生活に支障が生じ、首都東京の都市

機能が滞ることがないよう安定給水を確実に確保する観点から、使用水量

の推計に用いた実績期間における最小値を採用しています。

⑥ 推計結果

計画一日最大配水量は、計画一日平均使用水量を計画有収率で除して計

画一日平均配水量を求め、それを計画負荷率で除して推計します。この計

画一日最大配水量は、ピークとなる令和7(2025)年度におおむね530万m

3、20年後の令和22(2040)年度におおむね515万m3となる可能性がある

と見通しています。

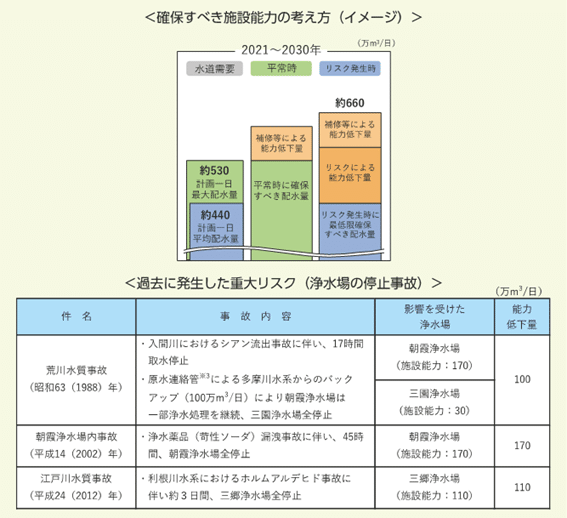

(2)確保すべき施設能力

将来にわたり安定給水を継続していくためには、水道需要に加えて、災

害や事故により浄水場が停止するような重大リスクが発生した場合におい

ても、一定以上の給水を継続できる施設能力を確保する必要があります。

そのため、浄水場の確保すべき施設能力は、「平常時」と「リスク発生

時」を考慮して設定していきます。

この考え方に基づき、確保すべき施設能力は、日量約660万m3となりま

す。

※1 補修等による能力低下量:補修工事による能力低下量と水質管理の強

化等に伴う能力低下量の合計

※2 リスクによる能力低下量:最大浄水場が停止した場合に、地下水の活

用を見込んだ能力低下量

※3 原水連絡管:朝霞浄水場と東村山浄水場との間で、利根川・荒川水系

と多摩川水系の原水を相互融通する施設

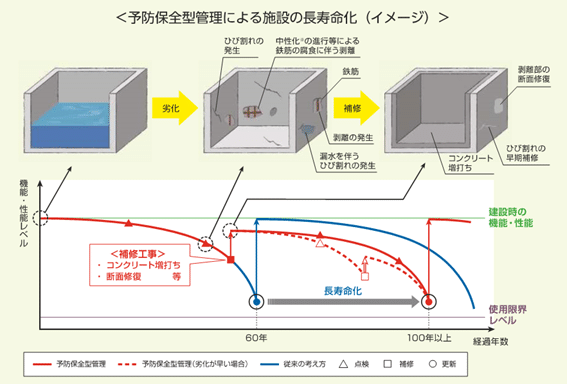

(3)予防保全型管理による施設の長寿命化

浄水場は、高度経済成長期に集中的に整備されており、今後、順次更新

時期を迎えます。これまでの浄水場の更新計画は、コンクリート構造物の

法定耐用年数60年を目安に設定してきましたが、全浄水場の更新には、長

い期間と多額の経費が必要となるため、より効率的な施設整備が求められ

ます。

この状況を踏まえ、浄水施設におけるコンクリート構造物の耐久性を分

析した結果、定期的な点検や補修等、適切な維持管理を行えば、コンクリ

ート構造物の供用年数を100年以上とすることは可能との結論に至りまし

た。こうした考え方は、学識経験者からも妥当との評価を得ています。

このため、コンクリート構造物の予防保全型管理に取り組み、施設の長

寿命化や更新の平準化を図ることで、浄水場の更新期間を約60年から約90

年に見直します。また、浄水場や給水所などを長期にわたって供用してい

くためには、構造物の劣化状況を把握し、適切に評価する必要があること

から、法定耐用年数60年を超過する前に予防保全型管理による点検を実施

し、劣化予測を行うとともに、必要に応じて損傷箇所を補修します。

こうした取組により、年間事業費を抑制しつつ、長期に及ぶ更新工事を

計画的に推進していきます。

※ 中性化:CO2がコンクリート内に侵入してセメント水和物と炭酸化反応

を起こし、空隙中の水分のpHを低下させる現象

(4)施設の更新

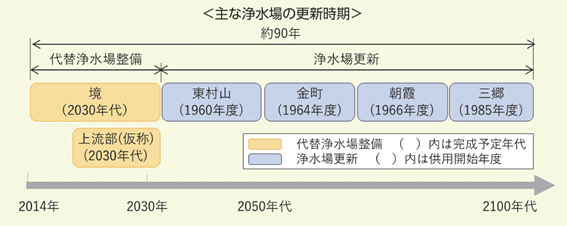

① 浄水場の更新

浄水場の更新は、予防保全型管理による施設の長寿命化や更新の平準化

を図り、年間事業費を抑制しつつ、約90年で計画的に推進していきます。

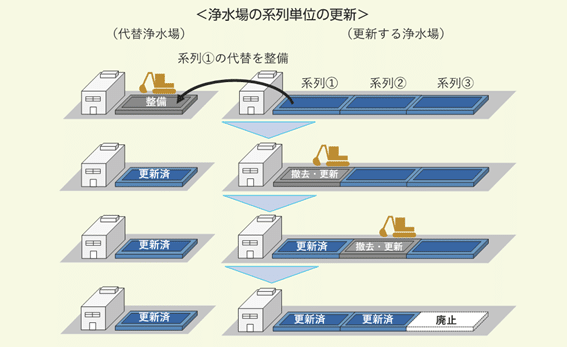

また、浄水場は、事故時や改良工事等による施設停止の影響を最小限に

とどめるため、場内の施設を複数の系列に分割していることから、系列単

位で更新していくこととなります。しかし、施設能力が日量100万m3を超

える大規模浄水場は、系列単位で更新することにより、大幅な施設の能力

低下が生じます。

このため、更新に伴い低下する施設能力相当の代替浄水場をあらかじめ

整備(既存浄水場の一部を先行して更新)した上で、浄水場の更新に着手

します。

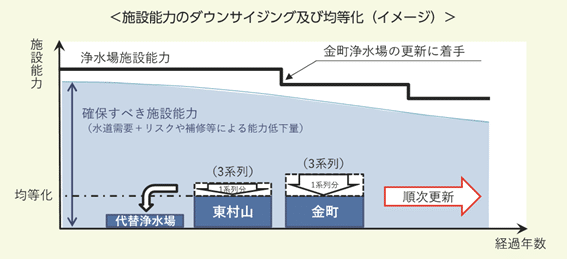

浄水場の施設能力は、安定給水を確保した上で、水道需要の動向、補修

や停止リスクによる能力低下などを考慮し、更新に併せてダウンサイジン

グしていきます。また、大規模浄水場では、最大浄水場の停止による影響

を軽減させるため、施設能力を均等化していきます。

さらに、原水水質に応じた浄水処理方式を導入するとともに、環境対策

等の観点から位置エネルギーの有効活用や施設配置の最適化に努めていき

ます。加えて、デジタル技術やAIなどの先端技術を導入し、効率的な維持

管理を進めていきます。

② 給水所の更新

給水所は、予防保全型管理による施設の長寿命化を踏まえ、適切な更新

期間を設定するとともに、更新に伴い低下する配水池容量を送水管ネット

ワーク等の活用により確保することで、計画的に更新していきます。

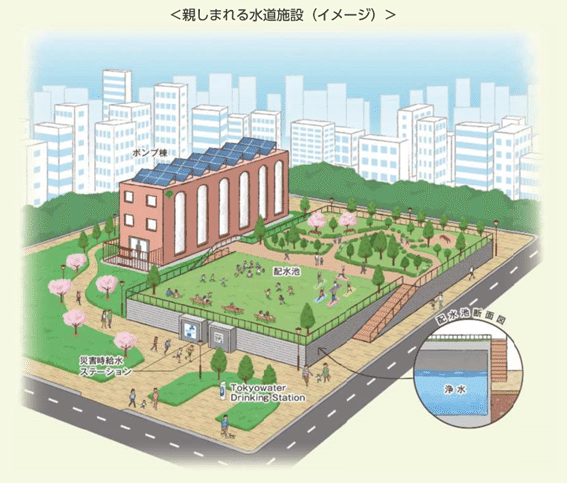

今後、新設や更新する給水所は、施設の安全性を確保した上で可能な限

り地域に開放するなど、親しまれる水道施設として整備します。整備に当

たっては、住宅地や商業地内での大規模施工となることから、周辺環境に

配慮して進めていきます。

③ 水道管路の更新

導水施設及び送水管は、二重化、ネットワーク化を推進し、バックアッ

プ機能を確保するとともに、既設管路の健全度を調査し、計画的に更新し

ていきます。

配水管は、老朽化した漏水リスクが高い管路が残存していることから、

こうした管路を早急に更新していきます。また、避難所などの重要施設へ

の供給ルートの耐震継手化を引き続き推進し、その後は、断水率が高い地

域において耐震継手化を重点的に進めていきます。

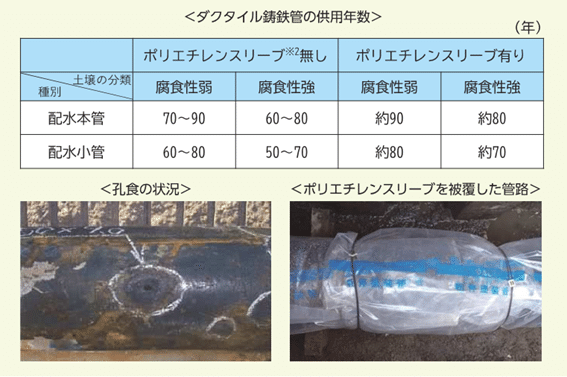

重点的な耐震継手化の完了後は、水道管の耐久性分析により設定したダ

クタイル鋳鉄管の供用年数※に基づき、計画的に耐震継手管に更新してい

きます。

※ ダクタイル鋳鉄管の供用年数:ダクタイル鋳鉄管が劣化する主な原因の

うち、定量的に検証が可能な管体の孔食

に着目し、蓄積してきた管路の孔食デー

タ等からダクタイル鋳鉄管の腐食進行度

を求め、土壌の腐食性の強弱を分類した

うえで、劣化予測を行い算出

※ ポリエチレンスリーブ:水道管を埋設する場合の防食対策として管を被覆

するポリエチレン製のチューブ

(5)多摩地区水道の強靭化

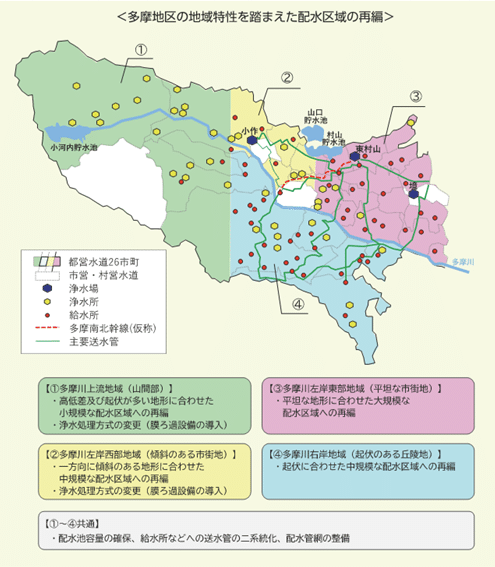

多摩地区の水道は、地域特性に応じた効率的な施設管理を行うため、地

形や高低差などを考慮した適切な配水区域への再編や既存施設の統廃合を

進めていきます。また、予防保全型管理による施設の長寿命化を図りなが

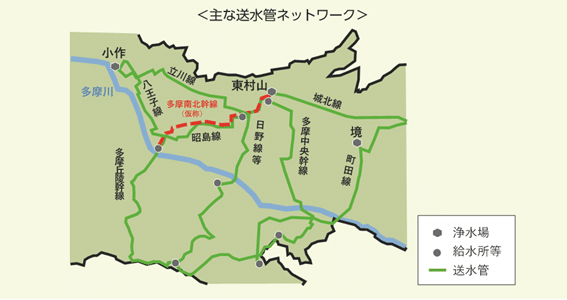

ら、浄水所や給水所などの拠点となる施設の整備や送・配水管ネットワー

クを構築していきます。

浄水所や給水所等は、市町にとらわれない合理的な配水区域に再編する

ため、新設、拡充により必要な配水池容量を確保するとともに、既存施設

の耐震化を行います。また、効率的な水運用や原水水質に応じた適切な浄

水処理方式(膜ろ過方式)を導入し、運転管理を効率化します。加えて、

災害や事故、更新時などにおけるバックアップ機能を強化するため、引き

続き、多摩南北幹線(仮称)など、送水管のネットワーク化を着実に進め

ていくとともに、ネットワーク化により停止が可能となる既設送水管の更

新や給水所などへの送水管の二系統化を進めていきます。

配水管は、再編する配水区域に応じた配水管網や隣接する区域と連絡す

る管路を充実させることで、災害や事故に加え、更新時のバックアップを

強化します。

一方で、山間部など、地形的な制約により送水管の二系統化が困難な給

水所等は、配水池容量を拡充します。加えて、顕在化している風水害リス

クへの対策として、山間部の取水施設の改良や河川沿いの管路の耐震継手

化などを進めていきます。

さらに、水質悪化や設備の老朽化などが原因で揚水量が低下している井

戸については、今後、費用対効果や危機管理の観点も踏まえ、適切な維持

補修や更新、統廃合を検討していきます。

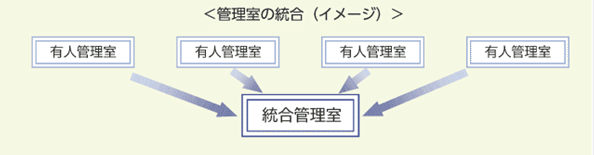

こうした整備を推進するとともに、より効率的な運転監視体制を構築す

るため、現在4か所の有人管理室の機能を1か所の統合管理室に集約しま

す。

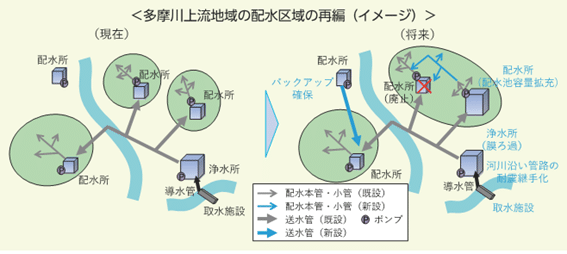

① 多摩川上流地域(山間部)

高低差及び起伏が多い地形であることに加え、小規模施設が広範囲に点

在していることから、施設を統廃合し、地形に合わせた効率的な配水区域

に再編することで、維持管理を効率化していきます。また、事故時等にお

ける給水の安定性を向上させるため、給水所等への送水管を二系統化する

とともに、地形的な制約から二系統化が困難な施設は、配水池容量を拡充

します。

さらに、取水施設の改良や膜ろ過設備の導入、河川沿い管路の耐震継手

化、バックアップの確保等、風水害対策を強化します。

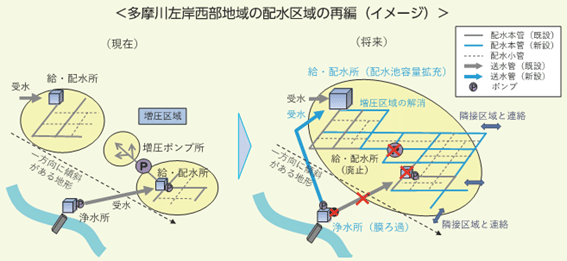

② 多摩川左岸西部地域(傾斜のある市街地)

一方向に傾斜のある地形であることから、高低差を考慮した配水区域に

再編するとともに、再編に必要な配水本管網を整備します。また、浄水所

は、更新に併せて膜ろ過設備を導入するなど、浄水処理の安定性の向上と

維持管理の効率化を進めます。

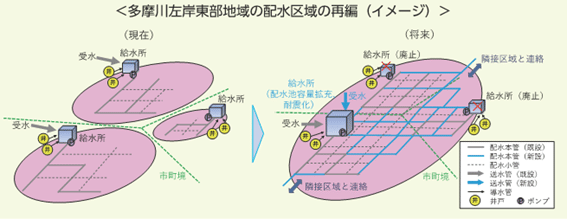

③ 多摩川左岸東部地域(平坦な市街地)

平坦な地形であることから、配水池容量を拡充して市町域を越えた効率

的な配水区域に再編するとともに、配水本管網を整備します。また、浄水

所や給水所等は耐震化を進め、水質悪化や設備の老朽化が原因で揚水量が

低下している井戸は、費用対効果等を踏まえ、適切な維持管理や更新、統

廃合を進めていきます。

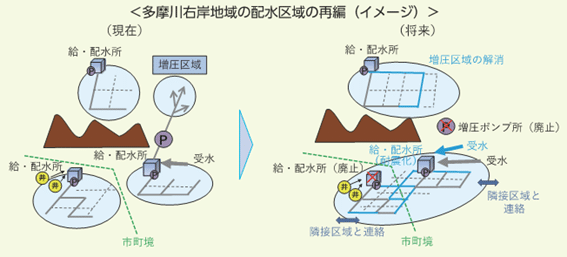

④ 多摩川右岸地域(起伏のある丘陵地)

起伏のある丘陵地に小規模施設が点在していることから、施設を統廃合

し、地形に合わせた効率的な配水区域に再編するとともに、配水本管網を

整備します。また、浄水所や給水所等は、震災時の給水の安定性を向上さ

せるため、耐震化を進めます。

さらに、東村山浄水場などから多摩川を横断して送水されている地域で

あり、幹線事故のリスクが高いことから、給水所等への送水管の二系統化

を進めます。

2 主要施策の方向性

施設の老朽化や災害、気候変動といった直面する様々な課題やリスクに適切に対応し、将来にわたり安全でおいしい水を安定的に供給することが水道事業者の使命です。

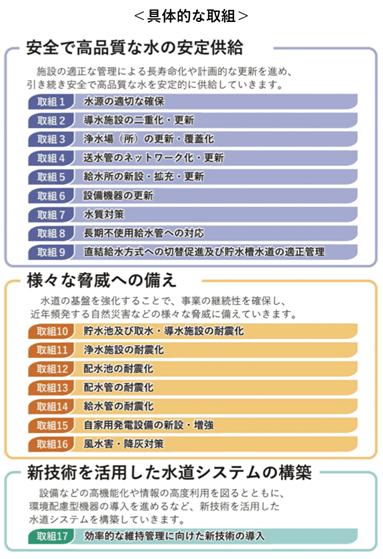

そのためには、強靭で持続可能な水道システムを構築し適切に維持していくことが不可欠であり、今後とも多岐にわたる施設整備が必要となります。しかし、こうした施設整備には、多くの経費と長い期間を要します。このため、取り組むべき施設整備について、「安全で高品質な水の安定供給」、「様々な脅威への備え」及び「新技術を活用した水道システムの構築」という3つの主要施策の方向性を明らかにした上で、今後10年間の具体的な取組を展開していきます。

各取組の内容については、マスタープランに掲載していますので、興味を持っていただいた方は、下記リンクからマスタープランを是非ご覧ください。