【知らないと損する】特別区の択一試験を制限時間内に解き終える方法

こんにちは!

特別区受験に特化したオンライン予備校「トクヨビ」の代表をしている荒川です。

今回のテーマは

「【知らないと損する】特別区の択一試験を制限時間内に解き終える方法」

ということで、特別区に合格したい人に向けて、択一試験を時間内に解いてかつ合格点に達するための方法を解説していきます。

先日僕の公式LINEにこのような質問が来ました。

「教養試験が制限時間内に解き終わらず30分オーバーして点数も14点でした。どうすれば制限時間内に解き終えることができますか?」

という質問です。

あなたも特別区採用試験の勉強をしてきて、

「択一試験が時間内に解き終わらない」

「もう少し時間があれば、この問題は正解できたのに」

「時間に焦って、ケアレスミスが増えてしまう」

と悩んだことはないでしょうか?

そこで今回は、「特別区の択一試験を制限時間内に解き終える方法」をお伝えします。

そもそも、さすがに皆さんは過去問演習をする時に、時間を計らないなんてことはしないですよね?

時間を計らずに過去問演習をするのは、海外旅行の時にパスポートを持たずに空港へ行くのと同じくらい無謀なことです。

特別区に合格したいなら、制限時間を常に意識しながら問題を解くようにしましょう。

どんなに問題が解けても、1問解くのに10分もかけているようでは、時間内に合格点を取ることはできません。

つまり、制限時間というプレッシャーがある中で本来の実力を発揮できるようになっておかないと、一次試験で落ちてしまうと言えます。

ちなみに、僕も最初は時間配分を考えるのが下手で、本来だったら解ける問題が制限時間のせいで解けず、点数が上がらないという経験をしてきました。

だからこそ、今回の質問者さんのような悩みを抱えている方が多いのも理解できます。

でも安心してください。

今回お伝えする制限時間に対する考え方を理解すれば、時間を味方にして試験に臨むことができます。

僕自信もこの考え方を取り入れたことで、解けるべき問題が時間内に解き終わらなかったということがなくなりました。

そして、これまで僕に択一試験の相談をしてきた多くの受験生が、この方法を使って合格しました。

皆さんも今回の方法を実践するだけで、択一試験の点数アップが期待できます。

「択一試験で合格点を取りたい!」

「本来なら解ける問題を試験本番で落としたくない!」

「時間内に解き終えるようになりたい!」

とあなたが思っているのであれば、今回の内容はかなり貴重なので、ぜひ最後までご覧ください。

【知らないと損する】特別区の択一試験を制限時間内に解き終える方法

まず皆さんに質問です。

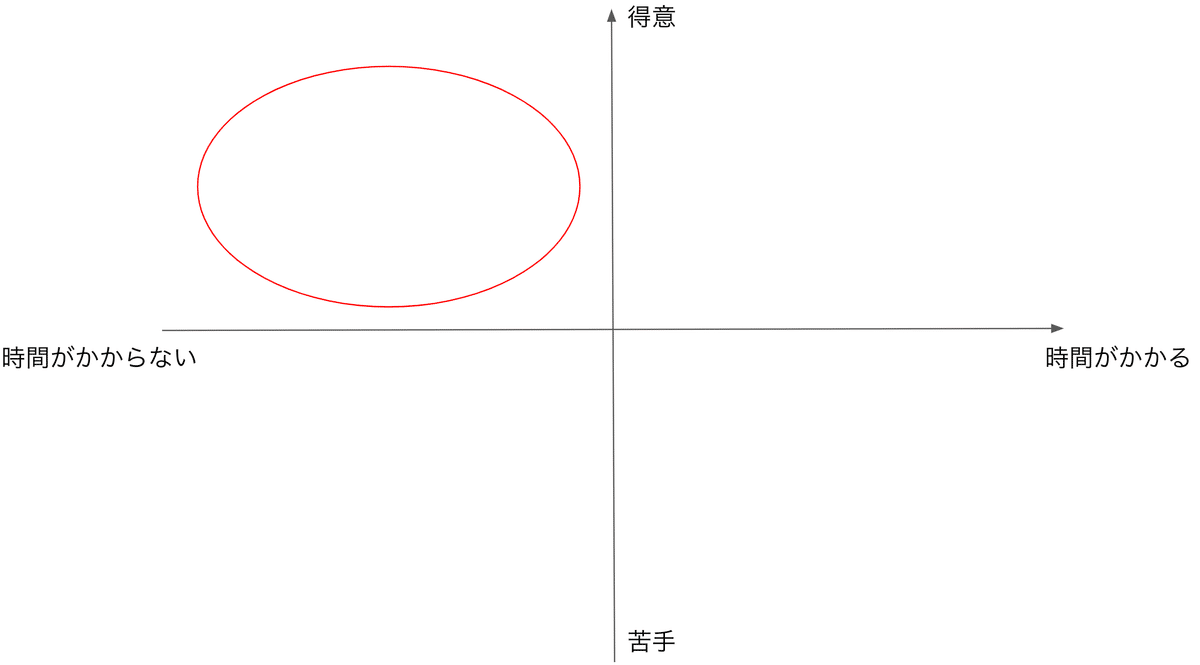

こちらの図をご覧ください。

横軸が「問題を解くのにどれくらいの時間がかかるか」を示しており、右に行くほど時間がかかる問題になります。

そして縦軸は「どれくらい得意な問題か」を示しており、上に行くほど得意な問題になります。

皆さんなら、この図のどの部分で点数が取りたいですか?

おそらく、この「得意科目」の部分だと思います。

これについては、『【知らないとヤバい】特別区の択一試験で合格点を取るための3ステップ』でも「得意科目・苦手科目・得意でも苦手でもない科目に分けましょう」とお伝えしました。

この得意科目のエリアだけで合格点を取れるのが理想ではありますが、多くの受験生は「そんなに得意な科目は多くないよ!」と思うかもしれません。

だからこそ、このように範囲を少し下に伸ばして、「得意でも苦手でもない科目」も頑張って勉強しましょうという話をしました。

なので、まずはこの部分を優先的に解いていくことで、「本来であれば解けたのに、時間が足りなくて解けませんでした」という最悪の事態は回避できます。

そして、その中でも僕は「得意で時間がかかる科目」から解き始ることをおすすめします。

この部分です。

得意・苦手は人によるのですが、一般的に時間がかかる問題とは、「文章理解・判断推理・数的処理・資料解釈・空間把握」のように、しっかり考えて解く必要がある問題です。

そして、その後に「得意で時間がかからない科目」を解くことをおすすめします。

科目は人によりますが、一般的に時間がかからない問題とは、「社会科学・人文科学・自然科学・時事問題」のような知識問題です。

知っていれば即答できますし、知らなければどんなに時間をかけても答えられません。

なので、択一試験を制限時間内に解き終えるには、一問目から順番に解くのではなく、

得意な科目

かつ

時間がかかる問題

から解き始めましょう。

こうすることで、点数を取るべき問題を確実に正解することができます。

この考え方はⅠ類採用の場合、教養科目だけでなく専門科目も同様です。

でもここまで説明すると、

「時間がかかる問題よりも、時間がかからない問題から解いた方が良いのでは?」

と思う人もいるでしょう。

最終的にはご自身に合ったやり方で解き始めてもらって構いません。

ですが、時間がかかる問題を後回しにすると、

「あと何分残っているんだ?」

とどうしても時間が気になって、集中して問題を解くことができなくなってしまいます。

時間のかかる問題から解き始めると、開始早々に取りかかるので残り時間を気にする心配がなくなり、問題に集中して取り組むことができるのです。

しかも時間がかかる問題は、先ほども言いましたが、「じっくり考える必要のある問題」とも言えます。

つまり「あと何分残っているんだ?」という余計なことを考えてしまうと、問題をじっくり考える余裕がなくなってしまうのです。

よって、僕は「得意科目かつ時間のかかる問題から解く」ことをおすすめしています。

そしてその次に、得意でも苦手でもない普通の科目をどう解いていくかと言うと、ここでは「時間のかからない問題」から解いていけばいいです。

図で表すとこの辺です。

なぜなら、この場合に時間のかかる問題を先に解いてしまうと、時間のプレッシャーに追われるためケアレスミスが生じる可能性が高まるからです。

それにこの時点では残り時間がかなり減っているはずなので、ここで時間がかかる問題を先に解いてしまうと、すぐに答えられる問題が解けずに終わってしまう可能性もあります。

だからこそ、知識問題から解きましょう。

そのあとに、残り時間を使って時間がかかる問題を解きます。

そして苦手科目を考える必要はありません。

これも『【知らないとヤバい】特別区の択一試験で合格点を取るための3ステップ』で解説しましたが、特別区の択一試験は満点を取る必要がないからです。

そのため、苦手科目は最初から捨ててしまって大丈夫なのですが、必須解答の問題は何もマークをしないのはもったいないです。

答えが分からなくても構いませんので、必ず選択肢のいずれかをマークするようにしてください。

これが択一試験の問題を制限時間内に解き終えるための最も効率的な方法です。

このやり方であれば、仮に制限時間内に解き終えることができなくても、残った問題はあなたの苦手科目になるので、適当にマークするだけで問題ありません。

点数が取れる問題から優先的に解き始めましょうというのが、今回一番伝えたいポイントです。

そしてここで1点補足があります。

過去問演習中、とくに何度も繰り返し解いている過去問については、制限時間を5分〜10分短めに設定して解いてみましょう。

何度も繰り返し解いていると、問題の内容や解法を覚えてしまいます。

だからこそ、制限時間を短く設定することで自分にプレッシャーを与えながら問題演習をしてください。

これらを実践することで、時間とうまく付き合いながら試験本番に臨めるはずです。

まとめ

ということで今回は、「【知らないと損する】特別区の択一試験を制限時間内に解き終える方法」についてお伝えしました。

結論、解く順番に優先順位をつけることが大事なので、この順番で解いてみてください。

①:解くのに時間がかかる得意科目

②:解くのに時間がかからない得意科目

③:解くのに時間がかからない得意でも苦手でもない科目

④:解くのに時間がかかる得意でも苦手でもない科目

苦手科目は時間内に解ききれなくても問題ありません。

ただし、必須解答の問題は、何でもいいので必ず答えるようにしましょう。

運良く正解する可能性があるからです。

過去問を繰り返し解いて、

・どの問題から解き始めたほうがいいのか?

・どの問題を捨てたほうがいいのか?

という「取捨選択する力」を鍛えましょう。

これは特別区の択一試験を乗り切るにはとても大事な考え方です。

当然ですが、苦手科目から解き始めて得意科目を解く時間がなくなってしまったら点数は上がりません。

学校の給食を思い出してみてください。

先に苦手なものを食べるのに時間をかけてしまい、最後に好きなものを食べようとしたら給食の時間が終わってしまった。

なんてことは絶対に避けたいはずです。

また、同じ過去問を繰り返し解く時は、制限時間を5分〜10分程度短めに設定して取り組んでみましょう。

そうすることで、一度解いたことのある過去問でもプレッシャーをかけながら解くことができます。

ぜひ今回説明したことを実践して、効率的に択一試験対策をしてください。

ということで最後までご覧いただき、ありがとうございました。

もしこの記事が少しでも良かったと思ってくれた方は、いいね(♡マーク)や𝕏での共有をよろしくお願いします。

【トクヨビ公式LINE】

公式LINE登録者限定の無料Zoom相談会などを開催中です!

📌Ⅰ類採用向け

📌経験者採用・氷河期採用向け

【トクヨビ公式HP】

元特別区職員が教える特別区受験に特化したオンライン予備校です。

1週間の無料体験も可能ですので、特別区になんとしても合格したい方は是非お申し込みください。

経験者採用・氷河期世代採用コース⇒https://tokuyobi.jp

【YouTube】今回の内容を動画で学びたい方はこちらをご覧ください!