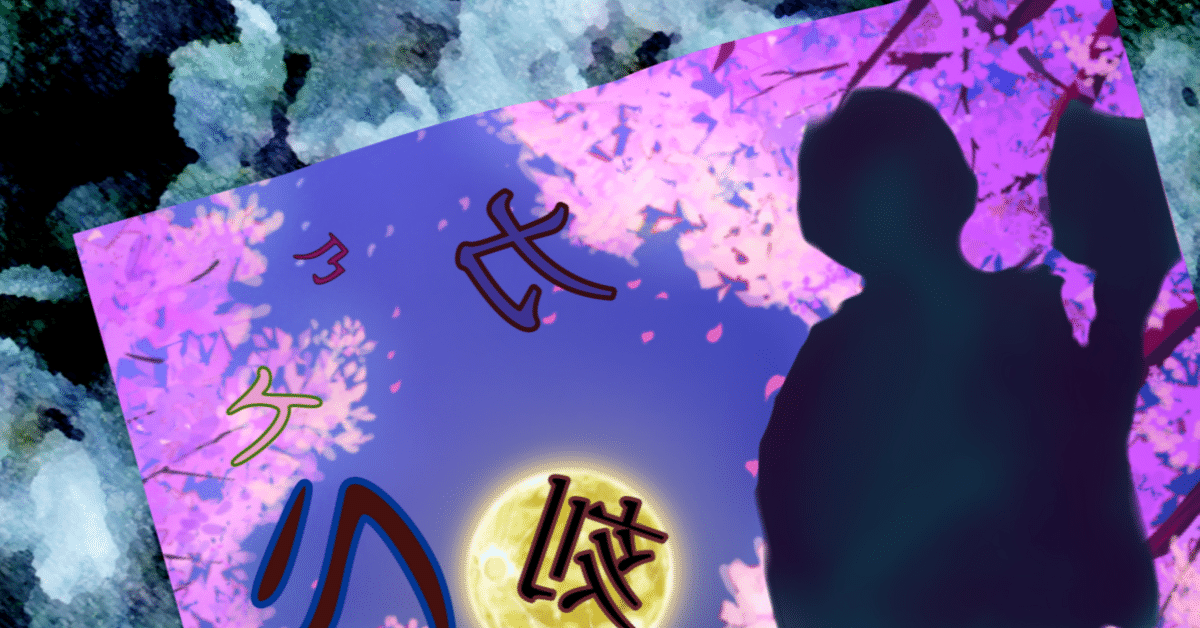

刻乃カケラ

その日は帰りが遅くなった。帰りの電車でついウトウトしてしまい、降りる駅を乗り過ごしてしまったのだ。

眠い。人間生活って大変だよ、ホント。

春乃舞は、花びらの妖精だ。

七月七日の夜空から落ちてきた流れ星。そこにあった一枚の花びらが人の姿になったのだ。

それからまぁ色々あったのだけれど、人間社会で、大変ながらに楽しく暮らしている。

「とはいえ……ふわぁ~」

普通のご飯じゃ、妖精の力の栄養にはならないのだろうか。今日も一日欠伸がとまらない。最寄駅から、重たい身体を引きずるようにして歩く。帰ったら、とりあえずちょっと寝ようかなぁ。

と、視界の端に、街灯に照らされた何かが鈍く光った。

「……時計?」

近くまで歩みよれば、それは時計だった。鈍い色の懐中時計。普段の生活であまり見ることのないものだ。

誰か落としたのかな? 芝居の小道具などでなければ、アンティーク品や誰かの形見といった、大切なものかもしれない。交番に届けた方がいいかな。

そう思って、拾い上げる。見た目よりも軽く感じる。傷やヒビも見えるそれは、ひょっとしたら部品が欠けているせいで軽いのかもしれない。

「……え、これって」

そこに。手の中の懐中時計に、ふっと何かが見えた。時計のヒビから滲み出し、夜の中へと溶け込み消える。

……これ、記憶?

「え、ちょ、ちょっと待って!」

慌てて時計を両手で包む。それでも指の隙間から、誰かの記憶がすり抜け消えていく。時計、本、手帳、手紙、友、心、花、色。それらの記憶が消えていく。

「いや、まってってば!」

それはほとんど無意識に、両手の平からあふれて、壊れた懐中時計を包み込んだ。

これって……私と、おんなじ?

自分が花びらから生まれたように。

妖精の力が懐中時計を包み込み、それは徐々に人の姿を形どり。

「……えっと……大丈夫ですか?」

手の平から離れて、街灯の下に立ち尽くすその人に恐る恐る声をかける。自分でしたこととはいえ、初めてのことなので戸惑いが先行して、どうしていいかよく分からない。

「あ、ええ、私は大丈夫です」

「あ、そうですか。よかった」

生気のない瞳に見つめられ、どう考えても大丈夫そうには見えなかったけれど、本人が大丈夫と言っているのだから……まぁ、いいか。

「あのー……」

「え? あ、はいはい?」

「私、何してるんでしょうか?」

「……さあ、ちょっと分かんないです」

嘘ではない。分からないものは仕方ない。

「えっと、私は春乃舞っていう名前なんだけど、あなたは?」

「なまえ……名前?」

そう首を傾げるのを見て、そういえば先程消えていった記憶の中に、名前があったことに思い当たる。ただ一瞬で、一文字しか確認できなかった。

「こく……とき? 刻って、覚えてたりしないかな?」

「いえ……でも、刻って私のことなんですね」

その時、夜の中から染み出すように、記憶の欠片が落ちてきて、それは名も無きその人の手の中の、壊れた懐中時計に染み込んで。

「欠片……私の、カケラ」

「ときの、かけら?」

口からこぼれた言葉に、生気のない瞳がわずかに輝いた。

「そうですね。きっと私は、刻乃カケラなんでしょう」

「……違うんじゃないかな」

壊れているはずの懐中時計から、カチリと、針の進む音が聞こえた気がした。