我が家をとりまく生き物たち ver. カモシカ

遭遇

つい、先だっての話です。

年が明けて、一月のある休日。

天気は、こんこんと雪。

いつも通りに始まった朝でした。

朝ごはん食べた。洗濯機かけた。お父ちゃんは朝仕事。

子どもたちは、退屈中。

わたしはなんやかんや済ませて、エネルギーうずまく子ども2匹をやっとこ車に乗せて、さあやっと出かけられるぞ。

と、そこへ、

大きな生き物が、

ぬっと出た。

ーーオオカミだ。

直感的にそう思って、瞬時に全身がぎちっとしました。

いや、オオカミはもう日本には居ないことになっているから、じゃあ、大型のシベリアンハスキーかなにか…と思い直す。

目をこらしてよく見ると、それ・・は犬より大きいようでした。

そして、角が生えてる。

何だ、あれ。

カモシカだ。

反射的に、その場で静止しました。

見慣れない生き物を、フロントグラス越し、じっと見つめるわたしと子どもたち。

カモシカも、わたしたちに視線を向けます。

瞳は小粒だけれども、黒々として、つよい。

まなざしが、一直線にこちらに向けられます。

・ ・ ・

しばらくの間、そうして時間が過ぎていきました。

カモシカはその場で身動き一つせずにいましたが、やがて少しずつ動き始めました。

ちらちらこちらを振り返りながら、道をわたり、斜面に足をかけ。

なんとももどかしい進度で、雪をかいては、すべり。かいては、すべり。

少しずつ、少しずつ。

ーーー

生身のカモシカって、

大きくて、割とぼってりしてて、

毛足が深くて、あたたかそうで、

大きなお尻がゆれる度に、もさもさ、ふかふかとして、

動いていると、よくわかる。

はく製とは、ぜんぜん違う。

惹きつけられる。

振り返ってみればあっという間のことだったと思うのだけれども、ずいぶん長い間、その道行きを見つめていたような気がします。

カモシカはやがて、木々のあいだに消えました。

あとには、何も残らない。

いつもと変わらない、白い雪道が伸びているだけ。

…

ちょっと、ぼうっとしてしまった。

不意にそこだけ、世界が抜け落ちたような。化かされたような。

車のアクセルを踏むと、またいつもの自分、いつもの世界に戻ってきました。

ああ、

「いつも」の道で、「いつもでない」ものと遭遇してしまったんだな、と思いました。

朝日のカモシカたち

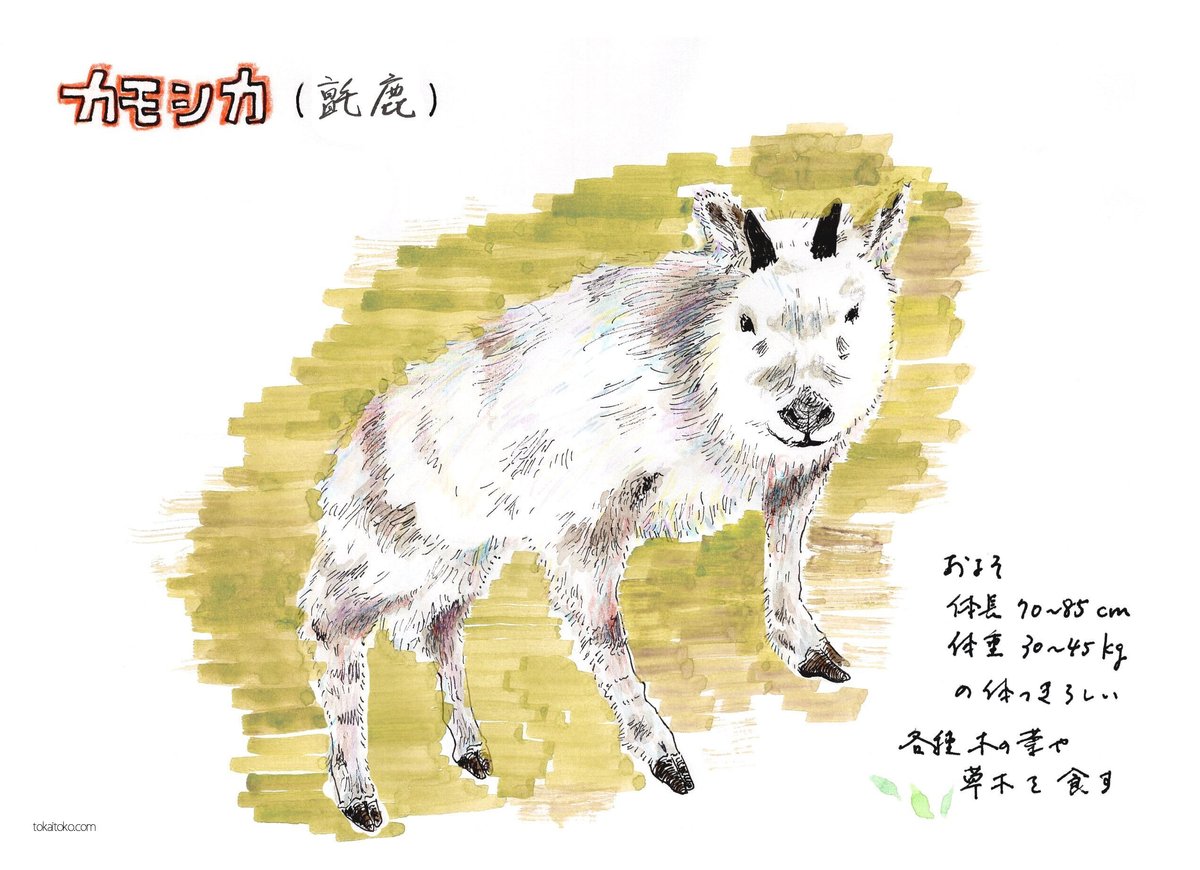

カモシカ、正式名称はニホンカモシカ。

高地の森林に棲む生き物で、このあたり一帯では、朝日連峰のブナ林が主な住処となっています。

(広い山の中でどんな風にカモシカたちが生息しているのかについては、実に30年以上にわたって、日本ナチュラリスト協会カモシカ調査グループが生態調査を行っています。

末尾に情報を載せましたので、ご興味ある方はそちらをご参照ください)

黒々とした2本の角、大きな耳、体中を覆う毛などが大きな特徴。

ウシ科の草食獣で、名前に「鹿」とついてはいるものの、実際は牛やヤギの仲間です。

なので、角も鹿とは違って生え変わりも枝分かれもしない。

立派な角は一生モノだから、年齢とともに折れたり欠けたりする。そのカモシカだけが持つ歴史が、そこに刻まれていきます。

暮らしぶりを見ると、定住性が高く、ひとところで長く活動する。

なわばりを主張する。

基本的には1頭で行動するけれども、時季によっては生まれて1年くらいの子どもとお母さん、つがい、兄弟など、2頭で一緒に生活することもある。

そうしたところは少し、人間の「家」だったり、「家族」にも似たイメージがわきます。

うっとりものの体の色合いですが、同じニホンカモシカでも住んでいる地域によって傾向が異なるそうです。

朝日連峰を含め、東北地方は主に白色型。

関東地方は赤みが強く、関東地方から西側の太平洋や長野・岐阜は黒色、新潟から石川にかけての日本海側は混在、これらより西部は黒色が多い。

面白いなと思います。

なんで色が違うのかな。単に遺伝的な要因なのかな。

その色合いを培ってきたものは、どんな環境、どんな場所なんだろうな。

カモシカは朝日町では「町の動物」に指定されており、ゆかりある生き物として親しまれています。

廃校になった元・小学校には、今でもはく製になったカモシカが玄関先に飾られていて、保育園には「かもしか組」がある。交通安全指導を行うのは「かもしかクラブ」。

関連したものが、そこここに、ちらほら見受けられます。

なんでも近年人家付近に出没することが多くなってきているようで、町内でもその姿が散見されています。

基本的にはおとなしい性質の生き物ですが、野生に生きる動物のことなので、むやみな接近は御法度とされています。

人が襲われることもあるし、カモシカにとっても良くない結果を招きやすい。

町からはカモシカ発見時の注意として、以下のことが呼びかけられています。

・カモシカを発見したら、大声を出したり追いかけたり、犬をけしかけたりせず、静かにその場を立ち去ること。

・幼獣を見かけたら、安易に近づいたり連れてきたりしないこと。

(人のにおいが一度でもついてしまうと、母親が子どもを見捨てることもあるそうです。

母親は、多くはちゃんと子どもを物陰から見守っているようです)

(朝日町HP「特別天然記念物「カモシカ」に出会ってしまったら」 https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/life/gomi_seikatsukankyo_dobutsu/yaseidobutsu/3991.html)

いつかの思い出

ところで実は、カモシカの気配を感じ取るのは、これが初めてではありません。

まだ長女が小さい頃、彼女をおんぶして散歩していた頃に、同じように急に出くわした思い出があります。

初夏だったか、緑が深い季節だったような。

散歩をしていたら、突然、背後に音がした。

土をかたく踏みしめる音。

重みと、強さを含んだ音でした。

―ドコドッ。

反射で振り返ると、走り去るカモシカの大きな後ろ足が、目の端をよぎった。

ひらり。と、

ほんの、一瞬だけ。

本当に、一瞬の遭遇でした。

あんな巨体で、あんなに力強い音をさせていたのに、何で一瞬しかとらえられなかったんだろう…

それでも、

ああ、居るんだなあ。

と思っていたのでした。

自分とは生態も体つきもかけ離れた、あんなに大きな獣が、確かにこの近くに居る。

自分たちと同じ道を、行き交っている。

そう思うだけで、なにかすごいことが起こっている気持ちになる。

そして、とにかくやたらドキドキしてきます。

今でも。

この度遭遇したカモシカについて、長女曰く、

あれはまだ子どもで、女の子のカモシカで、うちの方まで遊びに来たんだ。

とのこと。

お母ちゃんはそれを話半分に聞きながら、そうかー、そうだったら、本当にいいなあと思う。

(調べてみると、たぶん身体の特徴からして、成獣なんではないかと思われるけれど)

なんでもいいから、また、遠目にお目にかかれたらいいな。

あの時のお尻。

今頃は、どこにいるんだろうな。

参考資料

本記事をまとめるにあたって、以下の文献・HPを参考にさせていただきました。

ご興味ある方、ご参考まで。

・参考文献

①『カモシカハンドブック ~ニホンカモシカをもっと知るために~』

(社団法人日本ネイチャーゲーム協会・日本ナチュラリスト協会カモシカ調査グループ編集発行、2003年)

朝日連峰のカモシカを長年調査してきた日本ナチュラリスト協会カモシカ調査グループが、2001年に社団法人日本ネイチャーゲーム協会と共同で、カモシカの調査を行っています。

その時の様子を中心に、カモシカのことや調査の方法や結果についてまとめたもの。

生き物としてのカモシカ概要から細かい調査の進め方から、感覚的に楽しみながら自然観察を行うネイチャーゲームの手法まで、包括的にカモシカのこと、カモシカと関わる術のことを知ることができます。

自分はこの一冊を手にとって、カモシカを取り巻く現状の難しさをはじめて知りました。

カモシカはかつて肉や毛皮をとるために乱獲された結果、「幻の獣」と呼ばれるほど数が減ってしまい、一時は特別天然記念物として保護対象に指定されていたこと。しかしその後、農林業に与える食害が深刻な社会問題となり、現在では主に人の立ち入らないような山奥に限って保護の対象としていること。

これは裏を返せばそこから一歩でも出れば、人が手を出して「調整」することが可能…「調整」というと明瞭でないですが、要は射殺を含む捕獲によって、カモシカの数を減らすことができるということです。

町ではなんとなくシンボル的、マスコット的に親しまれている動物のように見えていたので、自分はそんなイメージも知識も全く持っていませんでした。

食害被害については、戦後に植林事業の展開に伴い山の植生が変わり、軟らかく食べやすい植物をカモシカが食べに来るようになった…という話もあったので、一面では人の暮らし方が変わるに伴って、カモシカの暮らし方も、人とカモシカとの関わり方も変わったと言えるのかな、とも…。

実際の地名が出てくることもあり、自分の暮らしと地続きのところにカモシカの存在を感じ取ることができて、自分にとってはそういう意味でも面白い本でした。

そして長い長い時間をかけて、この辺りのカモシカたちの動向を一心に見つめ、記録に残してきた人たちがいるんだな、と思いました。

たくさんの人の気持と労苦がつまった、貴重な一冊です。

A4版 1,000円、朝日町エコミュージアムルームにて販売されています。

②『あっちの耳、こっちの目』

(ミロコマチコほか編著、まなびあテラス発行、2018年)

この本は、専門書の類ではなく、どちらかというとノンフィクションの絵本…というのに近いのかも。

ミュージアムの企画展示から生まれた一冊で、カモシカを含む六種の生き物に関する実話を色々な人から取材し、それに画家・絵本作家のミロコマチコさんが絵とお話をつけて本にまとめたものです。

同じ一つの出来事に対して、ミロコマチコさんが独自の文章と絵でもって、「動物から語られた話」「人間から語られた話」と、双方の視点からまとめているところが魅力的。

この本のカモシカに関する逸話の中に「ひどい近眼で、1メートルくらいの距離じゃないと分からない」という紹介がされていました。

やっぱり無暗に近寄りすぎるのは、動物にストレスを与えるだけでなく、大きな危険のもとになるようですね。

今回のわたしたちの至近距離での遭遇は、車という安全領域を介して実現した、すごくラッキーな出来事だったんだろうなと思います。

なおこちらの本については、お問い合わせは「東根市公益文化施設まなびあテラス」までとのこと。

・参考HP

①朝日町HP「特別天然記念物「カモシカ」に出会ったら」 https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/life/gomi_seikatsukankyo_dobutsu/yaseidobutsu/3991.html

②山形の宝検索navi「カモシカ」 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1118

(ブログ「とかいところから」 https://tokaitoko.com/kamoshika/ より、一部改訂済)