予備口述の不合格再現を分析する①(H30民事実務基礎1日目)

【関連記事】

・予備試験口述合格率「96.3%」の罠(口述不合格体験記つき)

・不合格経験者が教える!予備試験口述式試験に”落ちない”ための勉強法

・予備口述の不合格再現を分析する②(H30刑事実務基礎2日目)

・予備口述の合格再現を分析する①(R元年刑事実務基礎1日目)

【本記事における表記法について】

予備試験口述式試験は、受験生1人に対して、試験官として主査の先生と副査の先生がつきます。1対2ですね。

本記事は、試験におけるやり取りを、試験後に私が再現したものです。私の発言と、主査の発言、副査の発言は以下のように記載するものとします。

私「〜〜〜」

主査「〜〜〜」

副査「〜〜〜」

また、私が受験当時に内心で考えていたことはかっこ書で記載します。

再現の分析については、グレーの網掛けになっている引用部分の外で行います。

【凡例】

大島入門=大島眞一「新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]〔第2版〕」(民事法研究会、2018年)

大島上=大島眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎〔第3版〕(上巻)」(民事法研究会、2019年)

ここから再現がはじまります

ドアを3回ノックする。

私「失礼します。○室○番です。よろしくお願いします」

ドアを3回ノックするというのは、辰巳の口述模試の待機時間に、案内係の人から聞いて知りました。そこまでこだわらなくてもいいとは思いますけれども。

入室時には自分の番号(試験場で確認できる)を言って本人確認をします。ここで本名を名乗るのはNGらしいので、注意しましょう。

主査「試験を始めます。机の上にあるパネルに記載されている事案を読み上げるので聞いてください。あなたは弁護士Pであるとして考えてください」

私「はい」

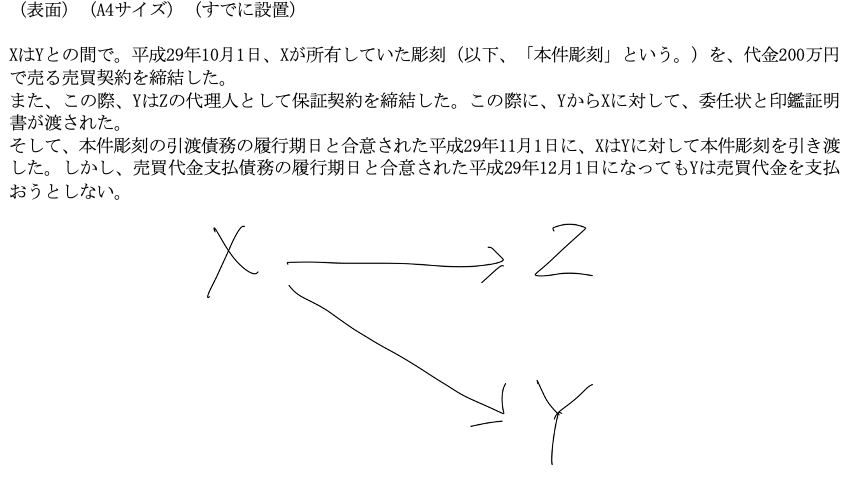

そのときに私の目の前に置かれていたパネルが以下のようなものでした。

(図が手書きですんません……)

主査、パネルの事案を読み上げる。

主査「以上を前提に、あなたがXの訴訟代理人Pであるとして、訴訟物はなにになりますか?」

私「XZ間の保証契約に基づく保証債務履行請求権です。」

大島入門152頁、大島上217頁。

訴訟物のネーミングも正確に伝えられるようにしておきましょう。

主査「はい、それでは、請求原因事実をあげてください」

私「はい。

①XはYとの間で、平成29年10月1日、本件彫刻を代金200万円で売った。

②その際、代金債務の弁済期を平成29年12月1日とする合意がなされた。

③同日は経過した。

④XとZは、上記売買代金債務を保証する保証契約をする合意をした。

⑤上記保証契約は書面によってなされた。

⑥その際、YはZのためにすることを示した。

⑦これに先立って、ZからYに対して代理権の授与がされた。

です。」

請求原因事実を解答しています。 便宜上、事実ごとに丸番号を振っています。早口で話しすぎると試験官の先生が聞き取れないので、落ち着いて話しましょう。

ここでは、保証契約に基づく保証債務履行請求の要件事実についての知識のみならず、売買契約に基づく代金支払請求の要件事実(大島入門47頁以下、大島上59頁以下)と、有権代理に関する要件事実(大島入門103頁以下、大島上130頁以下)とを組み合わせて整理する必要があったことから、請求原因事実が長くなってしまっています。

他の口述再現を見ていると、この請求原因事実をノーミスで答えられていた人はあまりいなかったような印象があります。

なお、ここで私はひとつミスをしています(↓)。

主査「ええと、あなたはまず保証される債務の発生原因事実について述べられたと思うのだけど、その売買契約についてもう一度お願いできますか?」

私「はい、XはYとの間で、平成29年10月1日、本件彫刻を代金200万円で売った。です」

主査「あなたは先程、弁済期の合意がされたことまで言っていたけど」

私が述べた請求原因事実のうち、②(及び③)の事実は不要ではないかとの指摘を受けています。

確かにその通りです(大島入門49頁、大島上61頁を参照)。代理と保証の要件事実を正確に伝えようとするあまり、一番簡単な売買契約のところでミスをしてしまったというわけです。

主査の先生は、私の解答を「間違えている」とは言っていませんが、こうやって聞き直してくるということは、私の回答に誤りが含まれているということなのです(いわゆる「誘導」や「助け舟」)。

こうやって、間違った解答をすること自体はさして問題ではありません。ちゃんと助け舟に乗って間違いを訂正すれば、コミュニケーションが取れているってことで、合格させてくれます。

しかし、そのような試験官からのサインに気付かず、ゴーイングマイウェイしてしまったのが、この年の私です。

私「はい、通常であれば履行期の合意は抗弁に回る事情ですが、本件であえて迂闊な、回りくどいことをするべきではなく、請求原因事実として主張すれば、裁判の迅速に資するものかと思い、請求原因事実に含めました」

なんでこんなことを言ったのか意味がわからない。恥ずかしいったらありゃしない。自分の間違いを認めたら負けだと思っていたんだろうけど、そんなプライドは不要です。

伊藤塾の口述再現冊子の冒頭に書かれている不合格者のパターンに合致してます。あのページはこの年の私も読んでいたはずなのに、極度の緊張下だとそんなことも考えられなくなってしまうってことなんです。

主査「ええと、この点について、実務ではどういう風に取り扱われているか知ってるかな」

私「売買契約の主張をするわけですから、売買契約書が提出され、その中で履行期限の合意が顕出されているので、あえて抗弁にまわす必要はないと思っています」

主査の先生がいう実務っていうのは、実務通説っていう意味で言っていたんだろうけど、当時の私は勘違いをしていました。

確かに証拠として契約書が顕出されていたら履行期限の存在は明らかになるだろうけどよ、要件事実ってそういうもんじゃないべさ。もっと理論的なもんなんべさ。

私の恥ずかしいやりとりは、まだ続きます。

主査「それは契約書がある場合だよね?それじゃあ契約書がない場合はどうするの?」

私「ええと、本来通りに履行期限の主張は請求原因としてはせず、相手方の抗弁を待つと思います」(あれ、論破された……)

主査「どうして結論が変わるのかな?」

私「ええと、両者とも理論としては変わることがなく、ただ迅速な裁判手続きという事実上の効果を狙った策なので、結論が異なってしまいました。あくまでも両者は同じ理論に基づいていることは確かです」(簡単に自分の見解を捻じ曲げると安い女だと思われる!)

主査「それじゃあ、最小限の主張で請求原因を改めて構成してみて」

私「はい。

①XはYとの間で、平成29年10月1日、本件彫刻を代金200万円で売った。

②XとZは、上記売買代金債務を保証する保証契約をする合意をした。

③上記保証契約は書面によってなされた。

④その際、YはZのためにすることを示した。

⑤これに先立って、ZからYに対して代理権の授与がされた。

です」

この時、試験官の先生は考えたでしょう。こんなゲェジを実務の場にリリースしちゃならんと。わかります。

主査「そうですね。次に進みます。パネルを裏返してください。改めて事案を読み上げるので聞いてください。あなたはZの訴訟代理人Qとして考えてください」

主査、パネルを読み上げる。

私(ああ、代理権授与の事実を否認してから予備的請求原因としての表見代理の成立を争うんやな)

主査「以上を前提として、ZからXに対して主張する抗弁としてどのような主張が考えられますか?」

私「えーと・・・。表見代理はXが主張するものですよねえ」(ファッ?!こここここ抗弁?!なにがあるんや?!)

わからない質問が飛んできても、長時間黙るのはよろしくないといわれていますので、私はとりあえず考えられるようなことを少しずつ口にしています。

主査「問題文をよく読んでみてください」

私「はい、えーと、面識がなくてぇ、あーでこーで。あっ!ウのところですね!代金支払債権者であるXがYに対して代金を支払わなくていいと、つまり、債務の免除をしています」

主査「つまり、債務がどういうことになるの?」

私「債務が消滅します」

免除の抗弁なんて要件事実は、大島本はおろか、ほかの学生向けの要件事実のテキストにも書かれていないので、現場では中々思い浮かびませんでした。

民法の基本的知識を活用して、その場で抗弁となるようなことを考えさせる問いでしたね。

主査「主債務が消滅することで、保証債務が受ける影響について、なんて呼ぶんだっけ?」

私「あっ!はい!保証契約の附従性によって主債務が消滅したことにより保証債務が消滅します」

基本的な問いですが、ここでも民法の知識が必要となってきています。

まあ、附従性くらいの知識は大島本にも記載があるので(大島入門156頁、大島上221頁)、これくらいは答えられないといけませんよね。

主査「そうですね。では、次に、Zが代理権授与の事実を否認したとして109条の表見代理のほかに110条の表見代理について主張してきたとします。その中で規範的要件を主張することが考えられるのですが、どういったことが主要事実になると思いますか?」

私「はい、えーと、「正当な理由」を基礎付ける具体的事実が主要事実となると思います」

主査「ちなみに、「正当な理由」はなにに対して必要であると思いますか?」

私「えーと、債権者であるX、あれ、えーと・・・」

主査「本件に即さなくても良いので、一般的にどう言われていますか?」

私「はい、代理人に法律行為の範囲内で権限が与えられていることに対するもの、あ、信頼です」

主査「法律行為に対するものではなくて?」

私「あっ、はい。代理権の範囲内の法律行為をしていることに対する信頼です」

大島入門113頁、大島上153頁。

ちなみに、最後に主査に指摘された「法律行為に対する信頼」という部分については、大島本を読んでいても読み取りづらいですが、これくらい細かいことは誘導にのって訂正できていればよいでしょう。

主査「そうですね、進んで、Xは正当な理由についての評価根拠事実を主張したとします。これに対して、Zとしてはどういったことを主張すべきであると考えますか?」

私「えーと、本件で用いられた印鑑証明のコピーの発行された日付が一年前であることをもって、本件の彫刻人形の売買よりも前のほかの売買についての代理権を授与したものとして注意すべきであったとして、これを評価障害事実として主張します」

規範的要件に当てはめる具体的事実を述べよというのもので、要件事実論というより事実認定論からの出題といえるでしょう。このあたりの感覚は、他の年度の口述過去問にも目を通して養いましょう。

そういえば、試験後の伊藤塾の休憩所みたいなところで、他の受験生が「評価根拠事実」という用語を聞かれたのに答えられなかったと話していて、私は「他の受験生はこんなにレベルが低いのか。合格はいただいたな」と思ってました。

最終的に口述に落ちたのは誰でしょう?そう、私です。

主査「他にはなにがありますか?」

私「はい・・・。印鑑証明がコピーであることの不自然さを主張します」

主査「そうですね、他にはありませんか?」

私「えっっっっと、代理の目的が「彫刻の売買の件」(※この記載はうろおぼえ)と抽象的なものであるから、(ここで無駄な仮定的事実を述べようとしたが、筋が悪いと思い撤回する)ほかの売買契約についての代理権を授与したものではないかと思うべきとされるかと思います」(まだあるの?!)

主査「はい、他にはなにがありますか?」

私「えーと、XとZは面識がなかったと言うことですから、通常は保証契約を締結するなら調査する義務があるということで、これをもって評価障害(※評価根拠事実と言い間違えたと思って口を噤んだが、別に言い間違えてなかった)、評価障害事実になると考えます」(もうゴールしていいよね・・・)

主査「どういった調査をする義務があるものと考えられますか?」

私「はい、保証人になろうとしている者に対して保証する意思が本当にあるのかの確認をするべきでした」

なんかめっちゃ聞いてきます。諦めずに落ち着いて問題文と向き合えば、ヒントが見えてくるでしょう。

主査「そうですね、次に進みます。XがYに対して債務の免除をした際に立ち会ったとされるBがいるとします。このBは近々海外出張に行く予定があり、数ヶ月帰ってきません。この場合、Qとしてはどういった方策が考えられますか?」

私「証拠保全の申し立てをすることが考えられます」(逐テキで読んだところだ!)

事実認定論からの出題が続きます。

今度は証拠収集方法についての問いです。

証拠保全の申立て(民訴法234条)は過去問での出題実績があったところなので、口述対策としては重要な知識です。

主査「他にはなにが考えられる?」

私「えーと、問題となってるのはB、ですよね。とすれば、Bのちんぢ、ちんじゅ、陳述書(※うまく言えてない)を作成して、これに署名押印させることによって書証を獲得することが考えられます」(民事訴訟法上の手続としてはもうなさそうだから、過去問で見た実務的な証拠の集め方の話をきいているのか?)

これも覚えておきましょう。

主査「そうですね、では次にいきます。弁護士Qとして考えてください。Zは代理権のなかったことを認め、申し訳なさそうに、Yに対して協力を申し出ています。そこで、QはZとYの代理人となることについて、なにかすべきことはありますか?」

私「ええと、利害が対立するおそれがある場合に説明義務が生じるという規程があったと思うので、これに基づいてZとYに説明をしなければならないと思います」

主査「そういったことを規定した条文はありますか?」

私「すいません、あることはわかるのですが、条文番号までは・・・」

主査「法文を参照してもいいです」

私「はい、ええっと、はいありました。弁護士職務基本規定32条です」(向こうから言ってくれるのか)

法曹倫理からの出題です。典型論点からの出題というよりは、弁護士職務基本規程の基本的知識を問うてきたという感じです。

条文番号まで聞いてくるのはキチィ〜ですけど、余裕があればやっておいたほうがいいかもしれませんね。

ちなみに、口述受験生の目の前の机に六法が置かれており、この時の私は主査の先生の許しを受けて六法を開き、確認しました。

このように、六法を見ていいのは主査から許可がでたときだけなので、間違って六法に手を伸ばさないようにしましょう。

主査「そうですね。では、弁護士職務基本規定において、職務を行い得ない事件について規定されている条文はわかりますか?」

私「はい、27条と28条に規定されています」(この条文、このまえの講義でやったし、さっき条文探してるときに目に入ってたからわかったわ)

主査「こういった事件について一般的になんと呼ばれていますか?」

私「うーん、職務を行い得ない事件、ではなくてですか」

主査「はい、なんかこう、利害が対立しているという」

私「あっ、はい、利益相反です」

口述受けてる時の私、IQ低すぎ問題。

主査「そうですね。ちなみに、本件においてどの様に利益相反が生じますか?」

私「はい、Yが翻って有権代理の主張をすることによって、Zに対する効果帰属を争うことが考えられます」

主査「仮に、ZがXから請求を受けて支払ってしまった場合、Yに対してどのような請求をしますか?」

私「ええっと、勝手に代理したことに対する損害賠償請求・・・」

主査「もっと直接的な、保証契約について認められている」

私「あっ、はい、求償権を行使します」(ヤマを張ってたでしょアンタ・・・)

法曹倫理の質問に解答していたと思ったら、民法についての知識を問われていた(ポルナレフ状態)。

ちなみに、この口述の前日にロースクールで民法の小テストがあって、そこで保証契約について出題されたこともあって、ヤマをはってたんです。それにもかかわらず、この体たらくは……。

この最後の質問、他の受験生は聞かれていない質問だったそうです。当時の私は、私が優秀すぎるから聞かれたExtraQuestionだと思いこんでいましたが、そうじゃないんですよね。私が不合格に片足突っ込んでたから、助け舟的な質問を出したんですよね。

主査「そうですね。以上で終わります」

私「ありがとうございました」

これにてH30民事の不合格再現分析はおわりです。

反面教師とすべき部分は多いと思うので、参考にしてください。