経済ニュースの不明点をChatGPTに聞いてみた 企業が倒産するタイミング

本記事では、企業が倒産するタイミングについて、ChatGPTに聞いてみました。回答は厳密には異なる点がありますが、一定の知見と情報の整理にはなると思います。

企業の倒産(法的整理・私的整理)が発生するタイミングは、負債額だけで決まるわけではなく、以下の要因が大きく関係します。

資金繰り(キャッシュフロー):負債額が大きくても、返済計画が立てられれば倒産しない。

売上・利益の状況:黒字でもキャッシュ不足なら倒産することがある(黒字倒産)。

取引先・金融機関の対応:信用がなくなれば、追加融資を受けられず、倒産リスクが上昇。

負債の質(短期・長期・保証の有無):短期負債が大きいと資金繰りが厳しくなる。

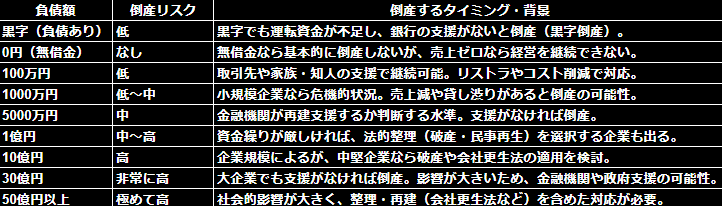

負債額ごとの倒産リスクと特徴

まとめ

負債額が小さいうちはリストラや資金調達で対応可能だが、一定額を超えると金融機関の支援が得られないと倒産リスクが高まる。特に10億円以上になると、金融機関や政府の対応が鍵となる。

不正会計によってどれくらい延命できるのか

不正会計による延命期間は、企業の規模や不正の手口、外部監査の厳格さ、経済環境によって大きく異なります。一般的に、数カ月から10年以上と幅がありますが、最終的には発覚して破綻するケースが多いです。

不正会計による延命期間の目安

不正会計の限界

市場環境の変化(リーマン・ショックなど)で資金繰りが悪化すると発覚しやすい。

外部監査や内部告発で粉飾が暴かれる可能性が高まる。

上場企業の場合、会計基準や監査法人の指摘で持続が困難になる。

結論

小規模な不正なら数年、大規模なものなら10年以上延命できることもあるが、最終的には信用を失い、より大きなダメージを受ける可能性が高い。

信用を失うとはどのような事を指すのか

「信用を失う」とは、企業が社会や取引先、金融機関、投資家などから信頼されなくなり、経済活動が正常に行えなくなることを指します。具体的には、以下のような事象が発生します。

1. 資金調達ができなくなる(金融機関・投資家の信用喪失)

銀行が融資を引き揚げる(新規融資を停止・貸し剥がし)

社債やCP(コマーシャルペーパー)の発行が困難になる

株価が暴落し、時価総額が減少(増資も難しくなる)

格付機関が信用格付けを引き下げる(低格付けだと利息負担増・借入困難)

例:不正発覚後、投資家の信用を失い、わずか1カ月で倒産する事例あり。

2. 取引先が離れる(取引信用の喪失)

主要取引先が契約を打ち切る(不正関与リスクを避けるため)

仕入先が信用取引(掛取引)を拒否し、前払いを要求

ブランド・製品の不買運動が発生する

例:粉飾発覚後、海外顧客から信用を失い、取引縮小の事例あり。

3. 顧客離れ(市場の信用喪失)

消費者が商品・サービスを避ける(不正企業への不信感)

リコールや返品が増加(製品品質への不安)

競合企業に顧客が流出

例:不正会計後、製品や事業単位の売上が大幅に低下し、事業売却に追い込まれた事例あり。

4. 社員のモチベーション低下・離職(内部信用の喪失)

優秀な人材が流出し、新規採用が困難に

士気低下で生産性が悪化

内部告発が増加し、さらなる不正発覚リスクが高まる

例:不正発覚後、幹部が相次いで辞職する事例あり。

5. 法的責任(社会的信用の喪失)

行政処分(上場廃止、業務停止命令など)

経営陣が逮捕・訴追される

損害賠償請求(株主代表訴訟、顧客からの賠償請求)

例:企業だけでなくガバナンスにも疑問の声が上がった事例あり。

結論

信用を失うと、**「資金調達の停止」→「取引停止」→「顧客離れ」→「人材流出」→「法的制裁」**と連鎖的に影響が広がり、最終的には企業存続が困難になる。特に、金融機関や取引先の信用を失うと、企業は短期間で経営破綻に追い込まれる。

倒産しそうな会社の空気感

倒産が近い企業の組織内では、**「不安・焦り・諦め」**が入り混じった独特の空気が漂います。内部の状況は企業によって異なりますが、以下のような兆候がよく見られます。

1. 組織の空気感

① 不安と疑心暗鬼が広がる

社員の間で「会社、大丈夫か?」という噂や憶測が飛び交う

上層部の発表が曖昧・楽観的になり、現場はますます不安

「おかしい」と思っても誰も声を上げない(怖くて言えない)

管理職が「大丈夫だ」と言い続けるが、目が泳いでいる

例:「給料はちゃんと出るんですか?」と誰もが心配しているが、口には出せない雰囲気

② 会社への忠誠心が薄れる

上司が部下に「転職を考えておけ」と言い出す

優秀な社員ほど先に辞める(退職がドミノ倒しのように続く)

「この会社はもうダメかも」という諦めムードが蔓延

例:出社すると「〇〇さん辞めたらしいよ…」という会話が増える

③ 組織がギスギスする

責任のなすりつけ合いが始まる(「あの部署のせいだ!」)

経営陣が急に現場にプレッシャーをかける(「もっと売上を出せ!」)

社員同士のコミュニケーションが減り、会社が殺伐とする

例:「こんな状況でノルマとか言われても…」と不満が募る

2. 人間関係の変化

① 上層部が現場と距離を取る

社長や幹部が急にメディアに出なくなる

経営陣が会議で話す内容が抽象的になる(「ピンチをチャンスに!」みたいなスローガンだけ)

役員が次々と辞任し、新しい役員がすぐ決まらない

例:「社長、最近社員の前に出てこないよね…」

② 上司が部下をかばわなくなる

「会社を守る」ことが最優先になり、部下を切り捨てる発言が増える

「自己責任」の空気が強まり、ミスした社員を吊るし上げることが増える

管理職も内心「ヤバい」と思いながらも、会社の方針に従うしかない

例:「お前のせいで売上が落ちた」と突然怒鳴る上司が出てくる

③ 急に「団結しよう!」と言い出す

普段バラバラだった組織が急に団結を訴える(「みんなで頑張ろう!」)

意味不明な社内イベントが増える(「経営改善ミーティング」と称した精神論の会議)

社長が熱いメールを送り始める(「この会社には未来がある!」)

例:「急に"One Team"とか言われても…」と冷めた反応

3. 具体的な兆候

4. 終末期の特徴

役員が急に辞める or 行方不明

経営陣が「会社売却」を検討し始める

マスコミに怪しいニュースが出始める(「〇〇社の資金繰りが厳しいとの報道」)

いきなり倒産発表(従業員すら当日まで知らない)

例:「社長が突然いなくなったと思ったら、会社が潰れてた…」

結論

倒産間近の企業では、**「不安・疑心・責任転嫁・諦め」**が入り混じり、組織がバラバラになっていく。特に、給料の遅配、社内のギスギス感、幹部の突然の辞任は、倒産の強いシグナル。こうした兆候が見えたら、早めに転職準備をするのが賢明。

これから先はどうなる?

社会全体が時代や海外の経済状況にマッチせず、ほとんどの業種で正常に利益を上げられないビジネスばかりになった場合、経済全体に深刻な影響が生じます。これにはいくつかの段階が考えられ、以下のような状況が予測されます。

1. 経済成長の停滞または縮小

GDPの成長鈍化:多くの企業が利益を上げられなくなるため、経済全体の成長が止まり、または縮小します。これにより、失業率が上昇し、社会全体の購買力が減少します。

生産性の低下:新しい技術やビジネスモデルに適応できない企業が多くなり、全体としての生産性が低下します。これにより、商品やサービスの質も低下し、競争力を失います。

2. 企業の倒産とリストラの増加

企業の倒産:利益を上げられない企業は資金繰りが悪化し、最終的には倒産することになります。特に、適応力がない中小企業や、変化に遅れた大企業が多く倒産するでしょう。

リストラと解雇:企業が生き残るために、従業員の削減や賃金の引き下げが行われます。これにより、働く人々の生活が困難になり、社会的不安が広がります。

3. 産業構造の大転換

旧来型ビジネスモデルの衰退:需要が減少する伝統的な産業(例えば、製造業、低付加価値サービス業など)は、収益を上げられなくなります。これにより、産業構造の転換が進み、求められるスキルセットや仕事の内容が大きく変わります。

新しい産業の台頭が遅れる:過去の技術革新やデジタル化に適応できなかった国や企業は、新しい産業に移行するのが遅れ、グローバルな競争に取り残されます。

4. 政府の介入と社会的コストの増加

政府の財政負担増加:企業の倒産や失業者の増加によって、政府は社会保障(失業保険、生活保護など)への支出を増やさざるを得なくなります。これにより、財政赤字が拡大し、国家の経済的な安定が脅かされます。

公共投資の増加:政府は景気刺激策としてインフラ投資や補助金を増やす可能性がありますが、それでも経済全体の活性化には限界があります。

5. 消費の縮小と社会的不安

消費者の不安感:多くの企業が利益を上げられない状況では、消費者も将来に不安を感じ、消費の縮小が起こります。消費が低迷すると、ますます企業の売上が減少し、経済は悪循環に陥ります。

貧困層の拡大:企業の収益悪化に伴い、貧困層が増加し、社会的格差が広がります。これにより、社会的な不安や抗議活動が増える可能性もあります。

6. 国際的な影響と孤立

輸出・輸入の減少:国内経済が衰退すると、海外との貿易にも影響が出ます。輸出が減少し、輸入依存の国は物資の供給不足や価格上昇に直面します。

国際的孤立:経済が停滞していると、国際的な影響力が低下し、グローバル経済の中で孤立することになります。他国からの投資も減少し、国際市場での競争力を失う危険性が増します。

まとめ

社会全体が時代や経済状況に適応できない場合、経済は停滞・縮小し、企業は倒産やリストラを余儀なくされます。政府の介入が求められ、社会保障の負担増加、消費の低迷、貧困層の拡大といった問題が浮き彫りになります。また、国際的な孤立を避けるためには、柔軟な経済政策やイノベーションが不可欠となります。

感想

経済ニュースをChatGPTに質問することで、全てが正しい回答ではないものの、大局観の概要はつかめると思います。

備えあれば憂いなしということで、社会の変化に備えて、オンタイムの情報収集、ライフステージにあった生き方の模索、転職に備えた学びなどが個々人で必要な時代に変化していると感じています。

以上です。