#togグラフ ver.2 #6 解説

当記事では #togグラフ ver.2 #6 の正解の発表・解説を行います。

まだ解いていない方は、以下の記事を先にお読みください。

正解だけを見たい方は、目次から「3.1. 正解」に飛んでください。

1. 問題の解説

1.1. 問題

さて、今回の問題は下図でした。

今回は「100% 積み上げ縦棒」という棒グラフです。

それぞれ、橙と紫の 2つ の値の比率を表しています。

また、横軸は都道府県ですね。

ただし、ベスト10 と ワースト10 だけは、都道府県名が伏せられています。

それから、今回は縦軸も最初から分かります。

「100% 積み上げ縦棒」を、目盛線が 10等分 しているため、当然縦軸は下図のようになります。

1.2. 既出の都道府県

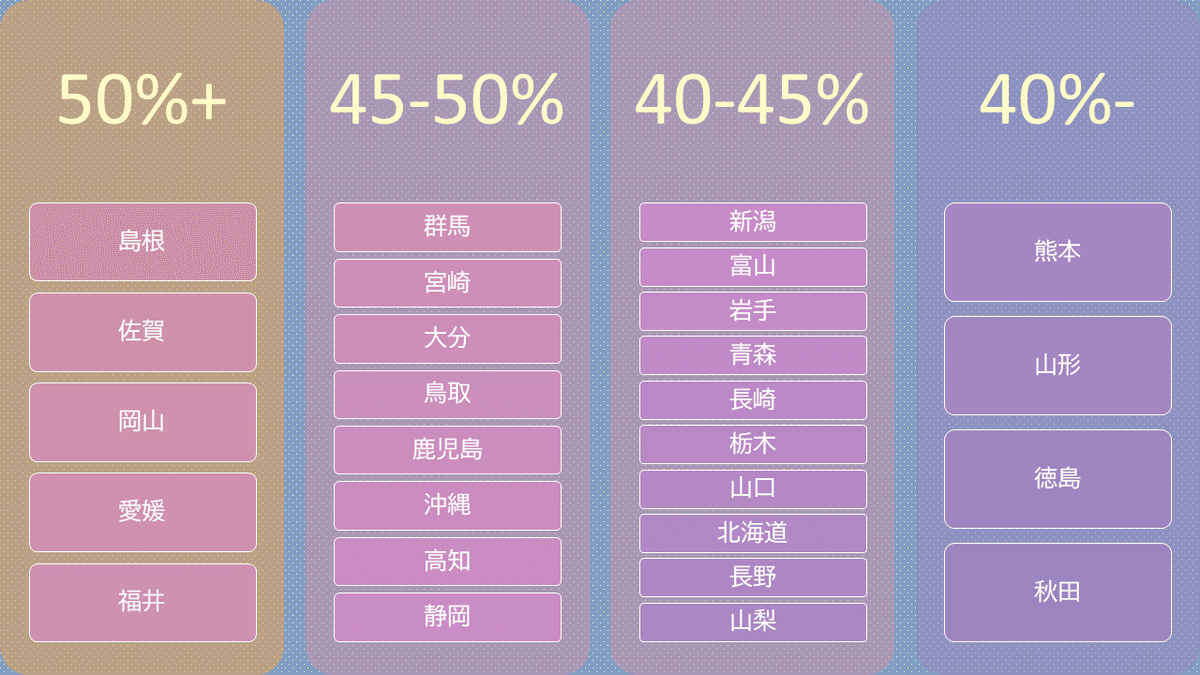

まずグラフに表示されている都道府県を %帯 ごとにまとめてみます。

橙が 50%以上 の都道府県は、伏せられている 10県 に加えて、島根・佐賀・岡山・愛媛・福井の 5県 です。

2色 の「100% 積み上げ縦棒」なので、 50% 以上が意味することは「橙の値が紫の値より大きい」ということです。

残る 32県 は「紫の値が橙の値よりも大きい」ということになります。

つまり、多くの都道府県で紫の方が大きい傾向があると分かりますね。

基本的にグラフクイズは特殊な値を取っているものに注目した方が良いことが多いです。

そのため、 40~50% の都道府県は一旦無視しましょう。

40%未満 の都道府県は、伏せられている 10県 に加えて、熊本・山形・徳島・秋田 の 4県 です。

50%以上 の島根・佐賀・岡山・愛媛・福井の共通点、 40%未満 の熊本・山形・徳島・秋田の共通点は、それぞれ何でしょうか?

1.3. 伏せられた都道府県

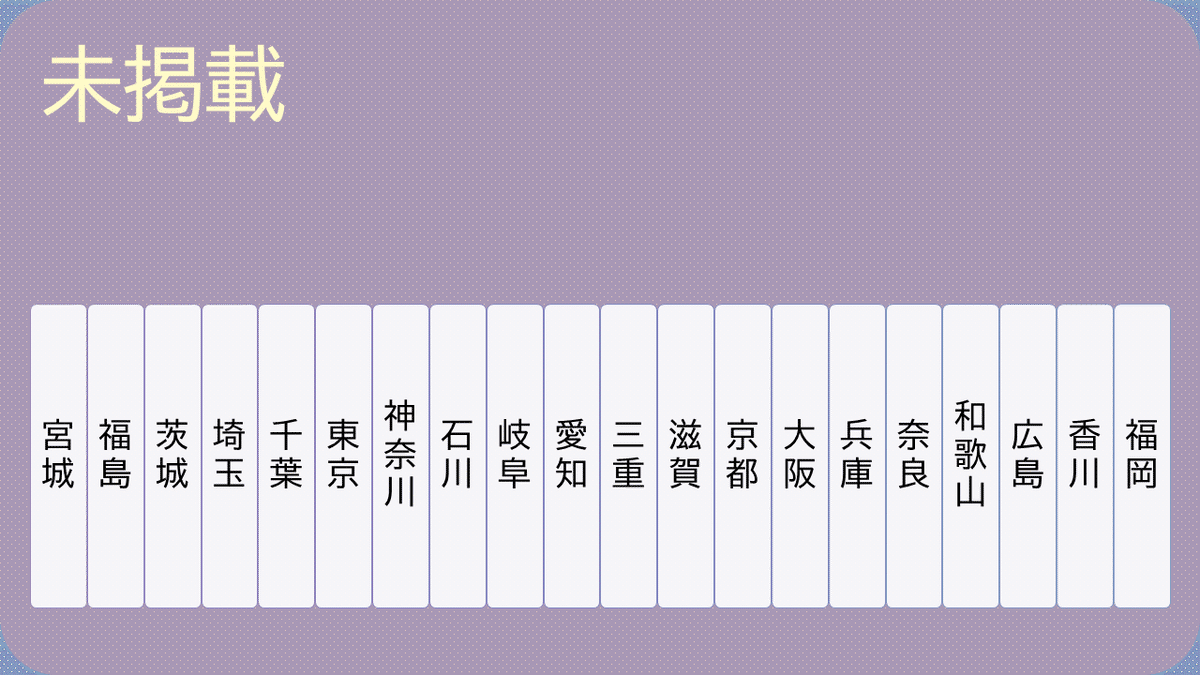

さて、問題のグラフで ベスト10・ワースト10 の 計20県 の名前が隠されていました。

わざわざ伏せられているということは、そこに重要なヒントが隠れている……と捉えても良いはずです。

伏せられた都道府県は以下の通りです。

ノーヒントで解くためには、これらの共通点を考えることが必須だと思います。

例えば、都道府県の位置は関係あるでしょうか?

まず、北か南かはどうでしょうか……?

隠された都道府県は、宮城よりも北や、福岡よりも南にはなさそうです。

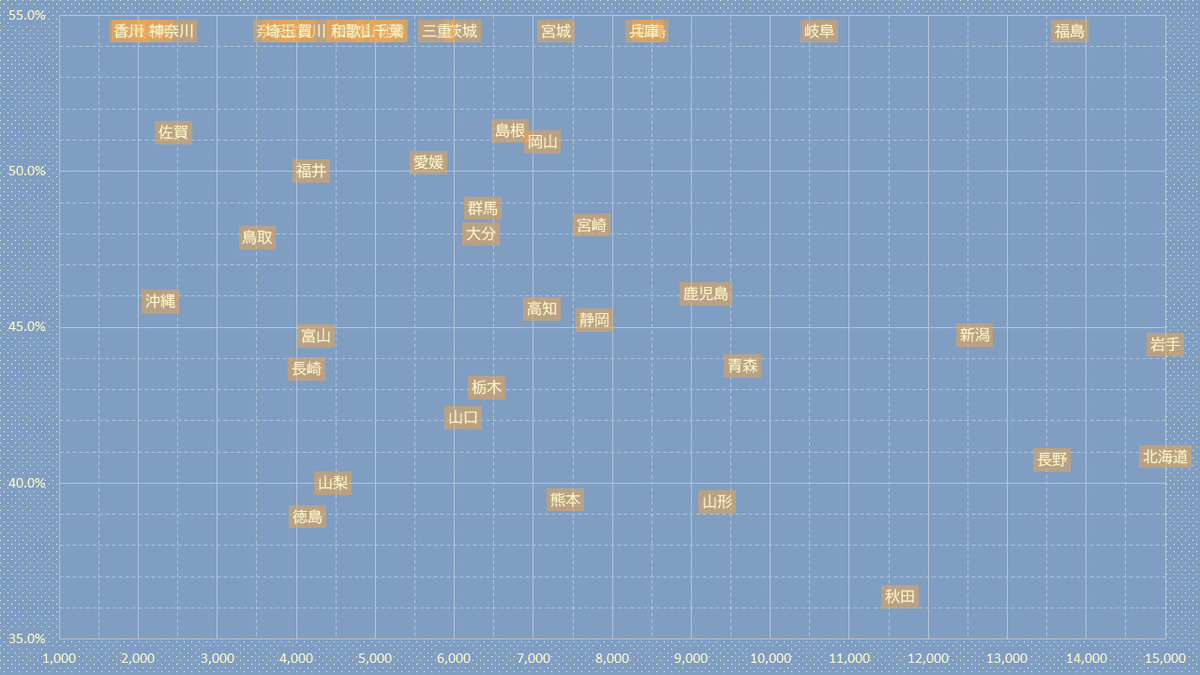

(当項の散布図では伏せられた都道府県を仮に 54.5% としています。

また、グラフを拡大した時にはみ出した都道府県は左右端に近似して表示しています。)

また、東か西は関係ないようです。

それでは、面積はどうでしょうか?

隠された都道府県は、面積の小さい県の方が多いようです。

最後に、人口はどうでしょうか?

既出の都道府県は人口の少ない県がほとんどで、隠された都道府県は人口の多い県と少ない県が半々くらいであることが分かります。

このように、ノーヒントで解くためには、それぞれの都道府県について「問題グラフの %帯」や「既出か否か」と、様々な数値とを比較していき、共通点を見出していくことが必要となるでしょう。

今回の問題は「北か南か」や「面積」はわずかに関係する可能性があると分かりました。

そして、特に「人口」が大きく関係するものだと分かりました。

2. ヒントの解説

2.1. ヒント①

さて、 ヒント① は下図でした。

宮城・香川・広島・福島・福岡が ベスト6~10位 と分かりました。

地方都市が多い印象ですね。

また、和歌山・茨城・三重・滋賀・岐阜が ワースト6~10位 と分かりました。

茨城以外は分布が関西周辺に偏っていますね。

2.2. ヒント① or ヒント②

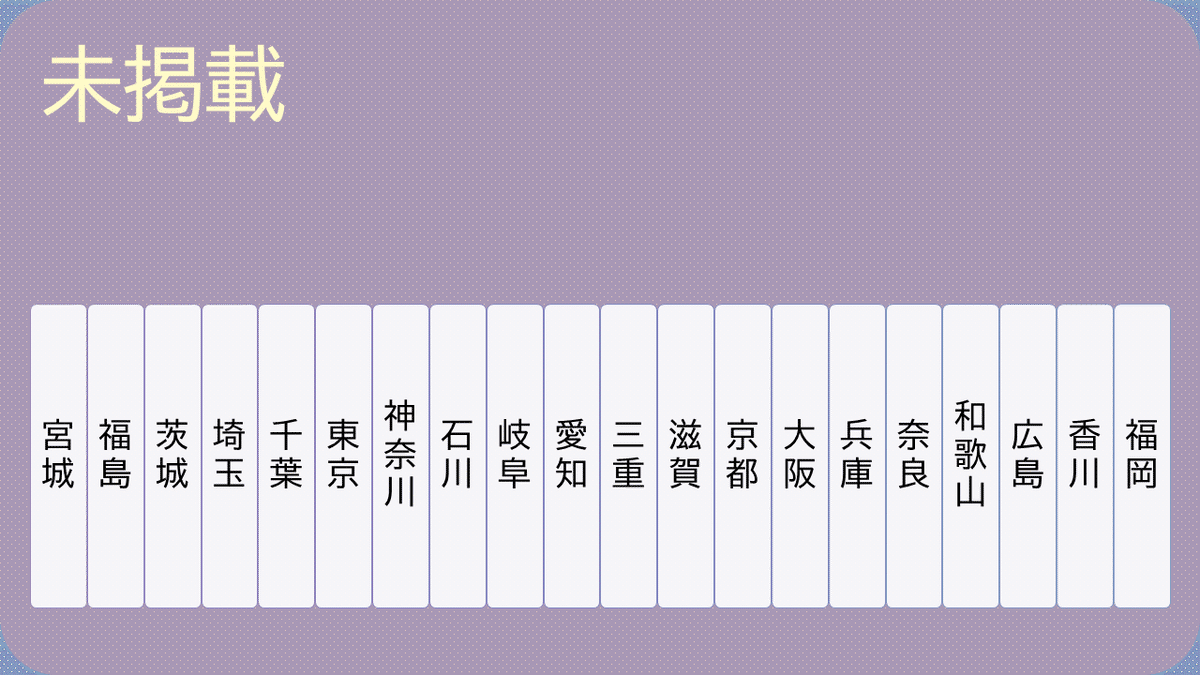

ノーヒントで「人口」に関係すると分かった場合、 1都3県 や大阪・愛知 等が ベスト10 に入り、他が ワースト10 に入りそう……と考える方もいるのではないかと思います。

しかし、 1都3県 も大阪・愛知も今回公開されませんでした。

つまり、それらが ベスト5 や ワースト5 に分かれて入ることになります。

前述通り、東西はあまり関係なさそうなので、 1都4県 が ベスト5 に入り、大阪・愛知等 が ワースト5 に入る等のパターンはなさそうです。

となると、東京が ベスト5、神奈川が ワースト5 のような入り方をしそうと想像できます。

そのようなランキングというのは、あまり多くない気がします。

2.3. 50%+ 40%-

さて、 50%以上 の都道府県と 40%未満 の都道府県が今回 5県ずつ 増えました。

これで、共通点をより考えやすくなったと思います。

50%以上 のものは地方都市が多く、 40%未満 のものは田舎が多いような印象があります。

また、 40%未満 のものは、最初から分かっていたものは地方都市の周辺、 ヒント① で判明したものは大都市の周辺……のような気がします。

前項の推理も合わせて考え、例えば 東京が 50%以上、神奈川が 40%未満 に入ると仮定すると、それらはどのような分類になるでしょうか?

2.4. 一部だけ抜き出す

グラフクイズでは、一部だけ抜き出して考えるのもありだと思います。

例えば、 ヒント① で 東北6県 が出揃ったので、それらだけ見て見ましょう。

50%以上 のものは宮城と福島で、 40%未満 のものは山形と秋田ですね。

岩手と青森は 50% を下回っているものの、平均的と言えます。

東北で考えても分からなかった方は、住んでいる都道府県やその周辺……等、馴染み深い地域で考えてみると閃けるかもしれません。

2.5. ヒント②

さて、 ヒント② は下図でした。

東京・大阪・愛知が ベスト3、千葉・埼玉・神奈川が ワースト3 と分かりました。

全体を通して、大都市→地方都市→田舎→都市近郊、という並びになっている印象を受けます。

この並びを取るような指標はあまり多くないでしょう。

2.6. ヒント③

さて、 ヒント③ は下図でした。

問題にしても ヒント①~② にしても、「橙と紫の比率」だけを表していたため、「橙の値」や「紫の値」自体は分かりませんでした。

低く見えていた東京・大阪・愛知の「紫の値」や神奈川・埼玉・千葉の「橙の値」は、実は多くの都道府県よりも高いものだったようです。

前述通り、このグラフは人口が関係している可能性が高いため、縦軸の単位を「人」と仮定します。

東京都の人口は 約1396万人 ですが、橙の値は 約290万人、紫の値は 約50万人 ですね。

つまり、橙は 人口の 約20%、紫は 3~4% のようです。

また、神奈川・埼玉・千葉の紫の値を合計すると 約300万人です。

これは、東京都の橙の値 約290万人 に非常に近いですね。

東京が神奈川・埼玉・千葉から奪っている 300万人 といえば……?

3. 正解の解説

3.1. 正解

さて、正解画像は以下です。

正解は「流入人口と流出人口の比」でした!

前者は即ち「他県からの従業・通学人口」、後者は「他県への従業・通学人口」です。

数値は『第七十一回 日本統計年鑑 令和四年』に掲載されている 平成27年 の統計に準拠しています。

3.2. 解説

3.2.1. 流入人口

さて、「流入人口」=「他県からの従業・通学人口」のランキングは下図です。

大都市であるほど高い印象です。

あるいは、大都市と大都市に挟まれている地域等もやや高くなることでしょう

また、北海道や沖縄のように、地理的に他県に移動しづらい県は低くなりますね。

3.2.2. 流出人口

次に、「流出人口」=「他県への従業・通学人口」のランキングは下図です。

大都市の近くに位置する都道府県ほど高い印象です。

また、大都市自体も元々の人口が多いため、多くの人を周辺に送っているようですね。

流入人口同様、他県との人の行き来が少ない都道府県は、こちらも低くなります。

3.2.3. 昼間人口

最後に、「常住人口」と「昼間人口」を比較したグラフが下図です。

「人口」から「流出人口」を引き、「流入人口」を足したものを「昼間人口」といいます。

それに対して、一般的な「人口」を「夜間人口」や「常住人口」といいます。

「夜間人口」に対する「昼間人口」の比率を「昼夜間人口比率」と呼びます。

そして、「昼夜間人口比率」が高い地域はその都市圏の中心部だと分かります。

逆に、低い地域は都市圏の郊外、つまり「ベッドタウン」だと考えられます。

ところで、引越先や観光先に関して地理的な情報を調べる時、気候等を検索する方が多いかと思います。

その際、「昼夜間人口比率」も調べることで、その都市の役割が分かります。

今回は都道府県ごとの数値を扱いましたが、都道府県内の市区町村を比べることも可能です。

それによって、小売店の分布や交通状況なんかも推測できることでしょう。

3.3. おわりに

問題を解いてくださった方々、ありがとうございました。

次の問題はこちらです。

前の問題は以下です。

番外編も存在します。

是非チェックしてみてください。