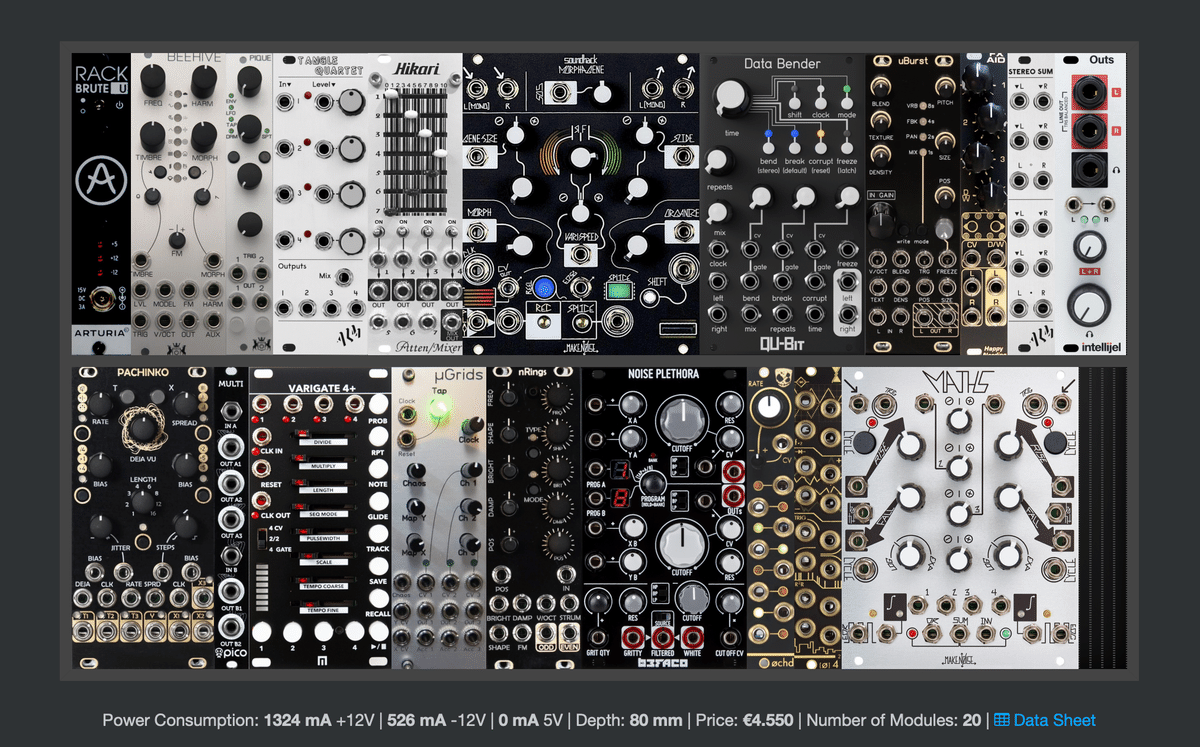

2025年1月現在のシステム②

前回に引き続き、私の2025年1月現在のシステムを紹介します。今回はラック下段のモジュールについて記載します。下段にはシーケンサーやLFOなど、演奏の核となるモジュールを配置しています。モジュール数は少ないですが、記載することは前回より多いかもしれません…

下段のモジュール

Pachinko / After Later Audio

Marbles / Mutable Instrumentsのクローンです。

左側のtセクションと右側のXセクションに分かれており、tセクションからはランダムゲート、Xセクションからはtセクションのランダムゲートの出力タイミングに合わせてランダムCVが生成されます。また、tセクションとXセクションはそれぞれ3つの出力を持っていて、異なるタイミングのゲートと異なる出力値のCVを生成します。

XのCVはクオンタイズでき、ピッチCVとして利用可能です。なんだか難しそうなことを書いていますが、要はランダムにビートやメロディーを生成してくれるシーケンサーです。

もちろん、ランダムCVソースやクオンタイザー、シフトレジスタ等として使うこともでき、用途はかなり広いです。

このモジュールの好きなところは、ただランダムなだけではなく、ランダムの加減をコントロールできる点です。

どういうことかというと、例えばtセクションであれば、t1とt3が出力される確率に偏りを生じさせたり(t2はクロックに合わせて一定のタイミングで出力)、Xセクションであれば、直近に出力されたCVから近い値を出力するか、遠い値を出力するかの確率をコントロールすることができたりします。自分が意図した範囲内でランダムが発生してくれるので、突拍子もない挙動をしないけど自分では想像し得ないフレーズを無限に生成してくれるというのが嬉しいポイントです。

自分は作曲について素人なので、グルーブボックスなどで打ち込みしようとしても音楽的なビートやフレーズを作るのに苦労しますが、これならモジュール側がシーケンスを「提案」してくれます。楽器と対話するように音楽を作り上げていく感覚ですが、これこそがモジュラーシンセサイザーの醍醐味であるように思います。

機能の話に戻りますが、tの出力とXの出力は任意のステップ数で「繰り返し」が可能です。「このフレーズいいかも…!」と思ったタイミングでボタンを押せばそれをずっと繰り返してくれます。さらに、繰り返しの中にランダムな音を混ぜたりすることも可能です。

t出力とX出力の間にはY出力が存在し、こちらからは-5V〜+5VのスムースなランダムCVが出力されます。他のモジュールのパラメーターをランダムにコントロールしたい時に重宝することはもちろん、セルフパッチをすることでPachinko自体のパラメーターをランダムに変化させる使い方も面白いです。tの出力にはドラムパターンのようなものを生成するモードがあるのですが、パターンを選択するパラメーターにY出力をパッチすることで、ランダムにパターンを切り替える使い方がお気に入りです。

1 つ目のモジュールから長々と書いてしまいましたが、このモジュールを買ってから本当にモジュラーシンセが楽しくなりました。自分の手持ちモジュールの中では1番好きなモジュールかもしれません。

Pico Multi2 / Erica Synths

3HPのバッファード・マルチプルです。前回記載したとおり、RackBruteは幅が89HPと奇数であるため、綺麗にケースを埋めるためにこれを選びました笑

AとBの2chあり、Aは1:3、Bは1:2に分岐できます。BはAにノーマライズされているので、1:5に分岐することも可能です。B chも1:3だと嬉しかったな〜。

基本的にはクロックを分岐するために使用しています。バッファードなのでオーディオ信号もいけます。

パッシブだと抜き差しする時に他のジャックから出ている信号にも影響を与えて(例えばクロックだとリズムが一時的によれる)しまうため、個人的にはこれからはマルチプルはバッファードにしようと決めています。

Varigate 4+ / Malekko Heavy Industry

4chの8ステップGate / CVシーケンサーです。モジュラーを始める時から欲しかったシーケンサーなのですが、国内では新品で入手することができず、中古で出るのをずっと狙っていました。モジュラーを始める前は2万円台で時々出品されていたような気がするのですが、現在は4万円台でもすぐ売れてしまう人気のシーケンサーです。

このモジュールの好きなところは小さいのになんでもできて、しかも操作性がいいことです。

まず、①4ch全てGate、②4ch全てCV、③GateとCV2つずつの3つのモードを切り替え可能です。この時点ですごい。

下側のボタンでコントロールするchを切り替え、右側のボタンでスライダーでコントロールする機能を選んで使います。Gateであれば各ステップの発生確率と発生回数、CVであればピッチとグライドをステップごとにスライダーで設定します。各ステップの設定値はランダマイズすることも可能です。

chごとにクロックディビジョンやマルチプリケーション、シーケンスの長さ(1〜8ステップ)、シーケンスの方向(上〜下、下〜上、往復、ランダム)、パルス幅、スケールを設定することができます。プリセットの保存もできます。素晴らしい。

自分の使い方としては、まずモードを2Gate / 2CVにすることが多いです。 Pachinkoと併用するので全てのシーケンスをこれ1台に任せることはあまりしないのですが、Beehiveのピッチとトリガー、nRingsのピッチ、μGridsのマスタークロックで4ch使って、Pachinkoを完全にランダムCVソースにするといった使い方をすることもあります。

8つのスライダーで全てをコントロールするので、機能やchを切り替えていくと現状のスライダーの位置がわからなくなってしまうのと、そもそも機能が多く操作ミスをしやすいのはこのモジュールの仕様上仕方ない部分ですね。あとやっぱり16ステップ欲しくなります。

Varigate 8+は6 Gate / 2 CVで16ステップなので、より多くのステップ数とGate ch数を求めるならそちらが良いかもしれません。ただし、26HPと幅をかなり取るのと、Gate / CV数は固定ですので良し悪しですね。

中古しかなく入手性も悪いので、そこまで求めるなら少し価格が高くなりますがErica SynthsのBlack Sequencerを買った方が良い気がします。

機能、価格、大きさのバランスを考えると、やはりVarigete 4+は素晴らしいシーケンサーモジュールですね。

μGrids / Michigan Synth Works

Grids / Mutable Instrumentsのクローンです。また出たMutable系のモジュール。3chのトリガーシーケンサーです。

このモジュールのいいところは、「いい感じの」ドラムパターンを自動で生成してくれること。ドラムパターンはMap XとMap Yノブの値で決まります。3つのchがそれぞれBD、SD、HHに対応しており、ノブでトリガーが発生する頻度を調整します。

ドラム経験者ではない自分は、ドラムパターンの型みたいなものが分かってないので、打ち込もうとしても不自然なパターンしかできないんですよね…

電子音楽のビートにおいては「人間が叩けるかどうか」というのはあまり重要視されないようですので、不自然という概念がそもそもないのかもしれませんが、こいつに任せるとなんだか安心できるんですよね笑

CVでパラメーターを動かすことができるので、ランダムっぽい複雑なドラムパターンも生成できます。

機能切り替えでユークリッドシーケンサーにもなるというおまけつき。

外部クロックで動作している時にClockノブがディバイダー / マルチプライヤーとして機能すれば100点なのですが、どうやらその機能はついていない模様です。

nRings / After Later Audio

Rings / Mutable Instrumentsのクローンです。今回紹介する最後のMutable系モジュール。いわゆる物理モデリングシンセ。弦楽器や管楽器、打楽器のような音を電子的に再現して出してくれるオシレーターです。自分は電子回路関係について全く無知なのですがすごい技術ですね…。

3つの振動構造のモデル(音色)を切り替えられますが、パラメーターをいじると音色がガラッと変わるので、正直自分はあまりモードによる違いを感じません…笑

上記とは別に同時発音数を1音、2音、4音に切り替えることができます。自分は基本的に金属的な響きがする音を4音モードにして出しています。「さざなみドラム」みたいな音を出せたらいいなと思っています。

このモジュールのいい点はピッチCVさえ入力してしまえば音が出ることです。VCAやEG、トリガーなどが必要ないためモジュール数を削減できます。そういう意味では最初に購入する音源モジュールとしてちょうど良いかもしれません。

また、シンセサイザーという電子楽器の中に生楽器のような音を加えることができるのも魅力です。しかもそれがサンプル音源ではなく、自分で音色をコントロールできるということが重要だと思っています。

残念な点というわけではないですが、個人的には良くも悪くも音が独特であるために飽きがきやすいモジュールな気がします。2op-FMモードがあったり、隠しモードのエフェクトが意外といい感じだったりするので活用法はたくさんありますけどね。

Elementsとの比較ですが、Elementsはパラメーターが多すぎるため、どこをどういじったら自分の好きな音になるかが掴めなかったです。Ringsの方がパラメーターが絞られているので音作りが容易だと思います。

Noise Plethora / Befaco

合計32種類のノイズが出る、超ノイズ特化モジュール。ここまでノイズにこだわったモジュールは他にあまりないのではないでしょうか。

上段と中段は30種類のノイズを切り替えて出力できます。ノイズの種類はCVでも切り替え可能です。ノイズはXとYの2つのパラメータで音色を調整することができます。また、マルチモードフィルターがついており、LP・BP・HPをスイッチで切り替えて使用します。フィルターカットオフもCVコントロール可能です。

下段はグリッチノイズとホワイトノイズ、そのどちらかをスイッチで選択してフィルターをかけたものの3出力が備わっています。下段のフィルターも上中段と同様の機能を備えています。

電子音楽においてノイズって結構重要な気がします。生楽器の場合は演奏する際に何らかのノイズが発生して、それが豊かな響きにつながっていると思うのですが、電子楽器は意図してノイズを入れないとクリアな音質になってしまい、どこか物足りない感じになってしまいます。

(あえてクリアにして緊張感を出すという手法もあると思います)

また、個人的な趣味で綺麗な音の背景にノイズが鳴っているのが好みだったりするので、「ノイズにこだわりたいな」と思ってこのモジュールを導入しました。

使い方としてはそのままノイズを出力するのはもちろん、ハイハットやスネア、パーカッション音源として使用したり、BeehiveのFM inにノイズを入れて少し濁った感じの音を作ったりしています。nRingsのStrum inやSignal inに入れて発音させるという使い方もできますね。

øchd / DivKid × Instruo

みんな大好きDivKidさんとInstruoのコラボレーションモジュールです。8種のスピードの三角波LFOを出力します。隣にあるのはそのエキスパンダーで、本体から出力されている8種のLFOをもとに16種類のモジュレーション信号を生成してくれます。

とりあえずモジュレーションソースを増やしたいと思って導入しました。このモジュールに関して、というかこのモジュールを使ってどのモジュールのどのパラメーターを変調したら面白いかはまだ研究中です。

自分は限られたスペースに機能を詰め込みたい派なので、多機能便利モジュールを選びがちです。多機能なモジュールはLFOを使ってどうこうしなくても成立するようにできています。つまり動かせるパラメーターがそんなにないんです…

パラメーターを好きなように動かせるのがモジュラーシンセの面白いところだと思うので、それを踏まえたモジュール選びをするべきなんだろうかと考えたりする今日この頃です…

Maths / Make Noise

言わずと知れたKing of Module。アイディア次第でなんでもできちゃうファンクション・ジェネレーターという感じでしょうか。一番最初に買ったモジュールのうちの1つですが、いまだによくわかっていません…。特にSUM・OR・INN outの使い方がよくわからない。やはりオシロスコープを買わなければなりませんね。一応機能について説明しようかと思いましたが、説明できません笑

普段はADエンベロープやLFO、アッテヌバーターとして使うことがほとんどです。それだけでも相当便利に使えてます。なので今後もとりあえずラックに鎮座しているでしょう笑

Youtubeなどで解説動画を見ながらどんなパッチングアイディアがあるのか勉強中です。

気になるモジュールや今後の展望など…

以上が私の2025年1月現在のシステムです。限られた予算とスペースの中で、できる限り何でもできるようにしたいなと思って組んでいったのですが、器用貧乏な感じになっているのが現状かなという気がします。あとフィルターが入ってないんですよね。一応4HP空いているので、新しく出たDoepferのスリム版Waspとかも検討しています。

気になるモジュール

Xでフォローしていただいている方はご存知かもしれませんが、私は空いた時間にシステムを考えてはポストしています。その中によく出てきて現状持っていないモジュールがこの画像の7つ(エキスパンダー除く)です。

Popple / After Later Audio

Ripples / Mutable Instrumentsのクローンのステレオ版。まずフィルターのかかり具合が好きです。エグくかかるんだけど綺麗。自己発振するのも魅力で、音源やLFOとしても使えそうです。今所有している音源がBeehiveとnRingsなので、あまり活躍しなそうな気もして導入を先延ばしにしてきたという経緯があります。

Disting NT (or EX) / Expert Sleepers

デジタル系最強モジュール。音源やらLFOやらシーケンサーやらエフェクターやらとにかく何にでもなれます。しかもNTは機能を複数組み合わせて使えてしまいます…。ロータリーエンコーダー+ディスプレイ系のモジュールはどうしても操作が煩雑になるのでなるべく避けるようにしてきたのですが、ケースを大きくしないのであればやはりこういったモジュールも必要なのかなと考え直しています。今のところの導入最有力候補ですね。NTを導入する場合はスペースをかなり空けなければならないため、BeehiveとnRings、øchdエキスパンダーあたりを外すか、Mrophageneを外すといった感じになりそう。外したモジュールのどの機能も一応NTで代用できそうです。何でもできるがゆえに、何をやらせるかをはっきり決めないとシステム構成も決まらないので結構難しいモジュールかな〜と思っています。

Scenes / After Later Audio

Stages / Mutable Instrumentsのクローン。EGの集合体みたいなモジュールですね。Maths的にもøchd的にも使えそうなモジュールかなーと思います。多くの方のシステムに入っていますし、Maths同様アイディア次第でいろいろできそうなロマンあるモジュールなのでいつかは使ってみたいです。

Black Sequencer / Erica Synths

こちらも定番かつ人気のシーケンサー。今使っているシーケンサーたちも大変気に入っているのですが、こういったグルボ的な要素があるシーケンサーが使ってみたくなることもあります。打ち込みは苦手ですが、それを補ってくれそうな機能もあるようなのでいいですね。

Helical / Sdkc Instruments

無限にメロディーを生成し続けてくれるシンセサイザー。デモ動画を見漁っているのですがとにかく「好き」。これ1台だけで無限に遊べそうです…。導入する場合は他のモジュールとの組み合わせをどうすべきかと考えたりしています。強力なのでHelicalを中心として、エフェクターとモジュレーションソース、ノイズやドラム系音源などの脇役を添える構成が良いのかなと思います。

Data / Mordax

多機能オシロスコープ。Mathsなどを使っていると、やはり波形が見たくなります。というか、波形を見ないとおそらく上達しないんでしょうね。波形が画面に表示されているだけで見た目もカッコよくなります。スペースと予算の都合がつけば入れたいですが、とりあえずKorgのNTS-2を導入しようと思います。

以上、2025年1月現在のシステムと気になっているモジュールの紹介でした。2つの記事に分けて長々と紹介してきましたが、最後までお読みいただきありがとうございます。

2025年は演奏力やシステムをブラッシュアップし続けながら、フィジカルな活動も少しずつ増やしていきたいと考えています。引き続きよろしくお願いいたします… !