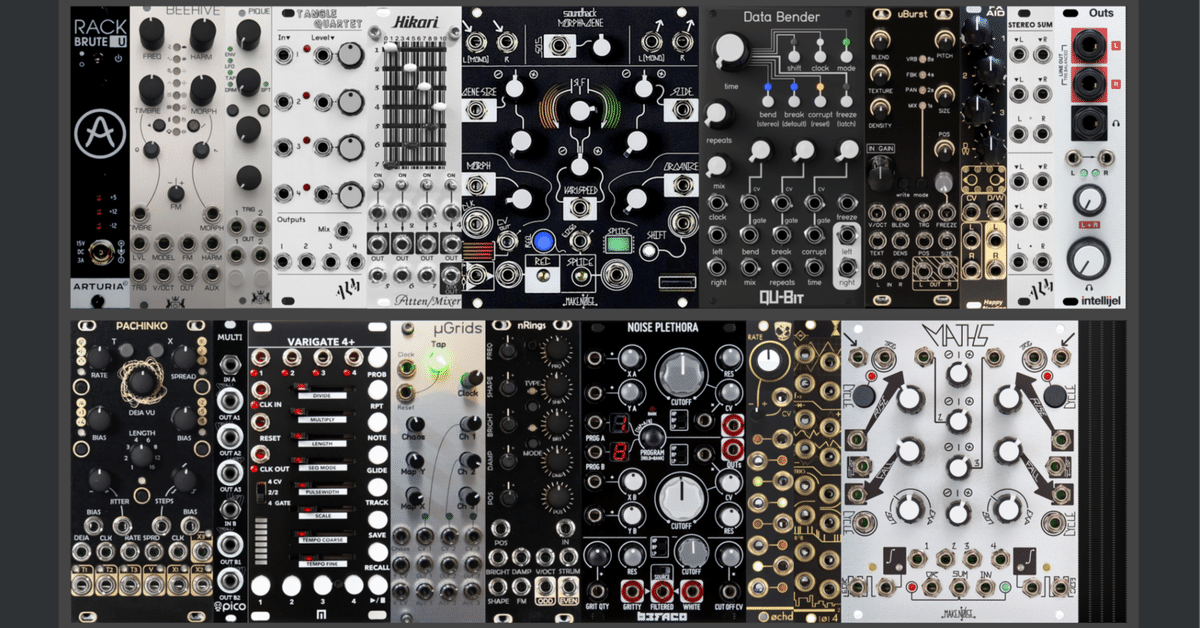

2025年1月現在のシステム①

モジュラーシンセサイザーを始めて半年以上が経過しました。常時システム構成についてModular Gridをいじりながらあれやこれやと考えるくらいにどっぷりハマってしまっているわけですが、今考えていることをまとめておいた方がいいかなと思ったのと、なんとなくnote始めてみたかったので記事にしてみます。まだまだモジュラー初心者なので、これから始めたい人の参考にはならないかもしれませんが、いかんせんニッチな世界なので情報はないより少しでもあった方がいいかなと思ったのも始める理由です。間違ったことを書いていたら先輩方は後でこっそり教えてください…

モジュラーで何を目指すのか

この問いについてはまだ自分でも模索中なのですが、まず、自分が作りたい音楽はアンビエントやマイクロサウンド、ダウンテンポとかそんな感じなのかな〜と思っています。

(ジャンルに関して特にこだわりがあるわけではないですし、そもそも電子音楽自体あまり詳しくないのですが…)

聴いていて風景が目の前に浮かんでくるような音楽を目指していて、抽象的なサウンドを折り重ねながら少しずつ変化させつつ、時々ビートが入るみたいなのが今のところの理想です。

モジュラーは自由な音作りや「意図した偶発性」みたいなものを楽しめる楽器だと思っていて、自分がやりたい音楽と相性がいいかなと考えて思い切って購入に至りました。

グルーブボックスも何台か使ってきたのですが、メーカーの設計思想や筐体の大きさに制限があることで、調整できるパラメーターや搭載される機能も制限されることになりますし、打ち込み中心のスタイルになるので、自分がやりたいことから少し離れるような感覚がありました。

それと比較してモジュラーは機能もルーティングも自由にできるのでやっていてすごく面白いですし、複雑な操作を覚えなくていいので楽です。一方で、自分の持っているケースの大きさの範囲内でどんな機能(モジュール)を入れるかや、資金繰り(モジュールはとにかく高額…)で散々悩むことになりますが…笑

ケース

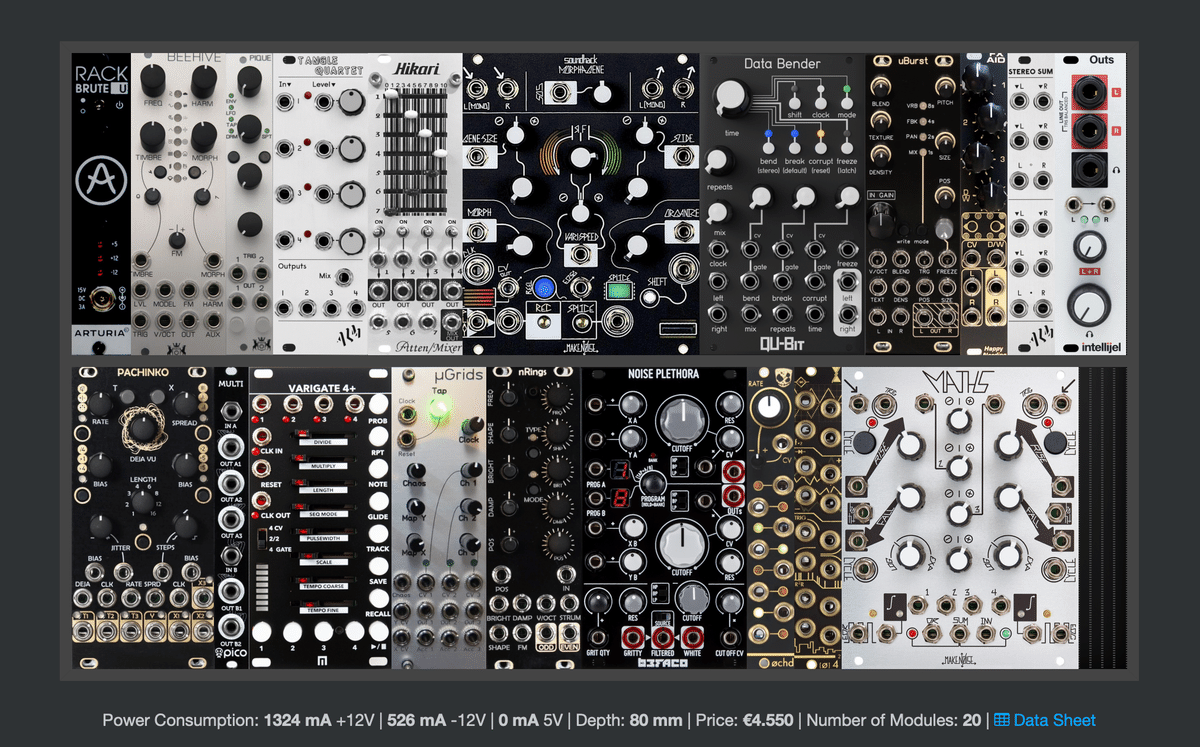

前置きが長くなりましたが、使っているケースはArturiaのRackBrute 6Uです。

このケース、電源モジュール(5HP)を考慮してか、幅が89HPというまさかの奇数です。実質使えるのは上下段で173HPということになります。

このケースにした理由は価格と大きさのバランスです。

IntellijelのPreformance CaseやTiptop AudioのMantisも検討したのですが、前者は価格が高いのと1Uのモジュールを考える労力で断念、後者は大きすぎてシステム構成を考えるのがめんどくさくなって断念と、システム構成が考えやすい大きさがRackBruteだったという感じですね…笑

電源モジュールのスペックは+12Vが最大1600mA、−12Vも最大1600mA、+5Vが900mAで他に検討していたケースと比べると少し控えめです。もう少しあったら嬉しいな〜という感じ。

気に入っている点は奥行きがそれなりにあって搭載するモジュールをあまり選ばないことと、スタンドがついていて立てて使えるということ。

不満な点は電源容量のせいか、電源モジュールが結構発熱することと持ち運びづらいこと、奇数HPなことです。それから背面の大きなArturiaロゴ…

持ち運び時はUDGのバックパックに入れています。Xでレビューしているので気になる方はチェックしてみてください。

上段のモジュール

Beehive / Michigan Synth Works

様々な音色が出せる超定番オシレーターPlaits / Mutable Instrumentsのクローンです。コードやらノイズやらドラムサウンドやらどんな音色でも出せる上にLPG内蔵という至れり尽くせりな仕様で「初心者ならこれ持っておけば間違いないっしょ」と思考停止してとりあえず使っています。本当にいいモジュールでもう1台欲しいですが、せっかく買うならBraidsの方がいいかなと思ったり…

コードモードか2オペレーターFMモード、パーティクル・ノイズモードで使うことが多いです。

このモジュールは今後も不動のスタメンかな…

Pique / Michigan Synth Works

こちらも定番、Peaks / Mutable Instrumentsのクローン。エンベロープジェネレーターやLFO、シーケンサー、ドラムシンセなどたくさんの機能が詰まっていて、2つのchに使いたい機能を個別にアサインして使うことができる超便利モジュールです。MIのモジュールって、多機能でありながらとても使いやすいですよね。自分はch 1をEG、ch 2をFM Drumで使うことが多いです。4HPと省スペースなのも魅力ですね。4つのパラメーターをCVで動かすためのエキスパンダーもあるので、スペースに余裕があればそれも欲しいなと思ったり。パラメーターをCVで動かしたい人はBakerやRainierを検討した方がいいかもしれません。

Tangle Quartet / ALM Busy Circuits

4ch VCAです。Mix Outがあるため、ミキサーとしても使えるのが嬉しいです。あと、各chごとのOutputがあり、そこにパッチングされているchはMix Outから出力されないというのも地味に助かります。自分はBeehiveの内蔵LPGを使わないときに、PiqueのEGとTangle Quartetで音の減衰をコントロールして、個別Outからエフェクターへ、他のchにドラム系の音などエフェクトをかけたくないものを入力してMix Outから後述するStereo Sum(ユニティミキサー)へというパッチングをよくします。

Atten/Mixer / Hikari Instruments

ミキサーです。横スライダーなのがかっこいい。コンパクト(8HP)で7chあるのでとても重宝します。1〜4chは何も接続していない時にスライダーの位置に応じてCVを出力できるのとミュートスイッチ、個別Outがついています。Tangle Quartetと同じく、個別OutにパッチングされているchはMix Outから出力されません。ミュートスイッチはやっぱり便利です。同メーカーのGate SEQ(ステップゲートシーケンサー)と組み合わせてCVシーケンサーとして使っても面白いと思います。

Morphagene / Make Noise

テープレコーダーを再現したモジュールで、再生速度(と同時にピッチ)を変化させたり、テープに任意の切れ目を入れて順番を入れ替えて再生したりできます。ルーパーやグラニュラープロセッサーの類です。アンビエント系の音楽にかなりマッチするモジュールだと思います。割と最近導入したばかりでまだ使いこなせていないのもありますが、「このピアノのフレーズをサンプリングしたらいい感じになりそう」と思ってやってみても意外と面白くならなかったり、何をサンプリングしたら良いかは研究していく必要がありそうです…

過去にInstruoのArbharを所有していましたが、そちらはグラニュラー特化という印象でした。今のところ個人的にはMorphageneの方が好みです。

Data Bender / Qu-Bit Electronix

説明が難しいモジュール。一応エフェクターなんですかね…? 壊れた電子回路を再現するモジュールです。ギターのエフェクターにはこういう発想のものはあまりないかもしれないですね。Chase Blissのエフェクターとかに近いんでしょうか。

入力された音に対しスタッターやグリッチ、逆再生、再生速度を変化させたものなどがノブの設定によって出現します。これを通しておけば"The 電子音楽"って感じになって非常にかっこいいです。モード切り替えでルーパーっぽくも使えます。

μBurst / After Later Audio

Clouds / Mutable Instrumentsのクローンです。これも定番空間系マルチエフェクターですね。本当にMIはいいモジュールが多い。メインはグラニュラーモードなのかもしれませんが、普段はほとんどルーピングディレイモードで使っています…

ディレイモードでもリバーブを同時にかけられるのが好きなところです。

スペクトラルマッドネスやレゾネーターなど面白いエフェクトも搭載されており、遊び甲斐のあるモジュールだと思います。

FX Aid / Happy Nerding

一番直近で手に入れたモジュール。100種類以上のエフェクトの中から好きなものを32個インストールして使えるマルチエフェクター。現在日本国内では新品で手に入らないようですが、ずっといいなぁと思っていてなんとか入手。まだ試運転程度しかしていないのですが、各エフェクトのクオリティが高い。リバーブとかめちゃくちゃ素敵な感じになります。

ALMのMFXを過去に使っていたのですが、音やせするような感じがしたのと、ツマミが1つで操作性がよくないと思ったので手放してしまいました。

エフェクトの品質でいうと FX Aid > Clouds > MFXな気がします。

弱点はモジュールの奥行きが結構あるので薄いケースには入らなそうな点とほとんどのエフェクトがMonoral in Stereo outな点…せっかくなら全部Stereo inにしてよ…

せっかくnote始めたので、色々なエフェクトを試してレビューしてみようかなと考えていますが、めんどくさがりなのでやらないかもしれません…笑

Stereo Sum / ALM Busy Circuits

4つのステレオ入力ペアを備えたユニティーミキサーです。上下2組ずつのセクションに分かれており、段ごとに出力することも4組の信号を全てサミングすることも可能です。また、Lのみパッチした場合は、Rからも出力されます。自分はエフェクターを通る音と通らない音を分けるために使用しています。地味ですが大変便利です。

Outs / Intellijel

ヘッドホンアウト・ラインアウトモジュール。それ以上でも以下でもないですが、やっぱりそれぞれでボリューム調整できるのは正義です。

下段のモジュールは次回にまわします・・・

上段のモジュールまで書いたところでだいぶ疲れてしまったので、下段のモジュール紹介は次回にまわします…

次回は下段のモジュール紹介と今後使ってみたいモジュールについて記載しようと思います。

次回までにシステム構成が変わっていないといいのですが…笑