トガミ昆虫記①群馬県産ネブトクワガタ

梅雨明けが近づいた2024年7月18日。

夕方近くになると、空に黒い雲が増えてきたのですが、蒸し暑さは変わりませんでした。

ビールと会津遠征(怪談イベントでの)土産の日本酒で晩酌をしたいな、と思いながらも、〈夜の狩人〉の血が騒ぎ出したわけです。

晩酌は後回しにして、虫捕りに行くと…… ノコギリクワガタ中型1ペア、ミヤマクワガタ♂1、コクワガタ多数、カナブン多数、ウスバカミキリ3を確認できました。

ミヤマクワガタは体長60ミリちょい。

本来なら、リリースクラスですが、初物の傷なしなので、持ち帰ることにしました。

エアコンの効いた部屋で、大事に飼育することに。

そして、体長20ミリぐらいの小さなクワガタも見つけました。

サイズの近いコクワガタと一緒に、コナラの小さなメクレにいました。

初めはスジクワガタかと思い、コクワガタとの顎の形の違いを撮影しようとスマホカメラを向けたのですが、よく見れば、明らかに内歯(大顎の内側にある鋭利な突起)の形が違うんです。

スジでもコクワでもない! 群馬県では希少種のヒラタクワガタとも違う。

しかも、よく見ると、前翅に明瞭な筋がある!

これってネブトクワガタじゃんか‼

興奮した、なんてもんじゃありません。

中部地方以西のクワガタ屋さんにとっては、ごく普通種なんでしょうが、北関東の群馬県では、ヒラタクワガタ以上の希少種だと思われます。

15年ぐらい前から捜してきて、一度も見つけられなかった、私にとっては幻のクワガタでした!

やっと出会えた、群馬県産ネブトクワガタ!

時間をかけて、何とか棒切れとピンセットで引っ張り出すことに成功!

この私が捕りましたーーーーー‼

やったぞーーーーー‼

いやー、遠い昔に山梨遠征でオオクワガタの♀を捕った時や、県内で初めてヒメオオクワガタ、ヒラタクワガタ、コルリクワガタ、オニクワガタなどを捕った時も感激したけど、今回も大感激でした!

採集ポイントは、群馬県内である、ということ以外は、個体群と環境を未来に繋げるため、絶対に秘密です!

それにしても、夕方前から空がどんよりと曇ってきて、雨になるかな? と思った時には、出かけたくない、虫捕りよりも、早くビールを呑みたいな、と思ったものでした。(笑)

それでも、暗くなってから雨が降ってこなくて、夜空を眺めていたら、無性に出猟したくなってきたんです。

狩りで成果を上げるには、そういう野生のカンみたいなものも、必要不可欠なんだろうね。

明日行ったら、ネブトはいなかったかもしれないので……。

7月20日

夜の狩り。

二箇所を廻りました。

前夜、ネブトクワガタを捕った場所では、中小型のノコギリクワガタ3ペアとコクワガタ多数を確認するも、ネブトはいませんでした。

撮影のみで引き上げてきました。

7月21日

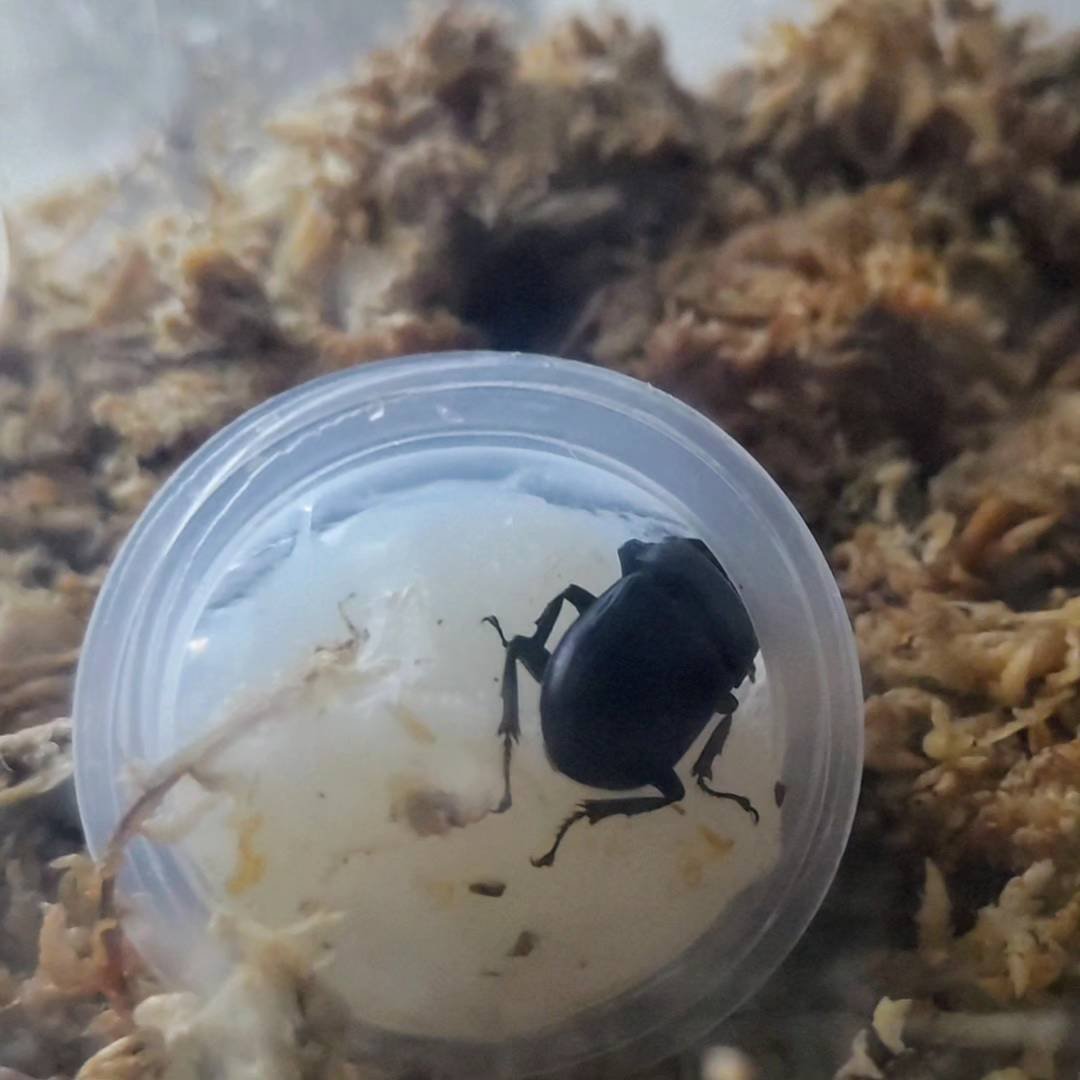

未明に撮影した、群馬県産ネブトクワガタ。

水ゴケを適度に湿らせて敷き、KBファームのプロゼリーを餌として入れました。

夜になると、水ゴケから出てきて、盛んに歩き回っています。

ただ、ゼリーはまだ食べる様子がありません。

調べたところ、かなり発酵が進んだゼリーを好むらしいので、今日からミヤマの食い残しも与えてみることにしました。

8月11日

前にも書きましたが、西日本ではごく普種種でも、北関東では超希少種の、群馬県産ネブトクワガタ。

それが今、目の前にいる!

私が採集したものです。←オリンピックの金メダル並みの快挙だと、自分では思っています。

褒めて下さい!(笑)

実は7月18日の採集以来、餌をちゃんと食べているところを見たことがありませんでした。

餌としてKBファームのプロゼリーや他社産の昆虫ゼリーを与えてきましたが、新鮮なゼリーも発酵が進んだゼリーも、どちらも食べなかったのです。

そこでバナナやそれにウイスキーをかけたものも与えてみたのですが、やはり食べませんでした。

どうすることもできないので、プロゼリーを切らすことなく与えて様子を見ていました。

その後、餌の上に乗ったり、ゼリーとカップの隙間に入ろうとする動きを見せることはあったものの、すぐに離れてしまい、食べているようには見えませんでした。

それが昨日の8月10日、昼間と夜の2回にわたって、長時間、餌に口をつけているのを確認することができました!

発酵が進んだゼリーには違いないのですが、赤みがかった古いゼリーではなく、もう少し新しいゼリーを好むようです。

8月18日

飼育開始から、一ヶ月が経過しました。

サイズは23.9ミリ。

約24ミリですね。(笑)

相変わらず少食で、同じサイズのコクワガタなどと比べると、かなり控えめで大人しい印象ですが、ジュクジュクに発酵したゼリーを少しずつ食べる様子も観察できるようになり、元気なようです。

こうやって見ると、オオクワガタをミニチュア化したような姿をしているんですよね。

その後、なぜか左の触覚がいつの間にか欠けていました。(汗)

しかし、9月初旬の現時点では、毎日か、一日おきに姿を見せて、餌を食べるようになりました!

いずれ死んでから標本にしても、もはや完品にはなりませんが、どんな習性を持つ虫なのか、だんだんにわかってきたし、生きた虫を眺めているほうが好きな人間なので、別にこれでいいのです。(笑)

11月15日

9月いっぱいはよく餌のゼリーを食べていましたが、10月に入ると食べなくなりました。

ゼリーの容器の真下に隠れていることは多いものの、まったく食べる気配は見られません。

南方系の種なので、北関東の群馬県では冬眠に入るのが早いのかもしれません。

(といっても、室温は常温で25℃前後ありましたが……)

10月後半になると、床材である水ゴケの下のほう(プラケースの底付近)まで潜るようになり、時々、動いているようですが、水ゴケの上に出てくることはなくなりました。

完全に冬眠に入ったようです。

今後は、餌を与えるのをやめ、プラケースごと南向きの部屋の押し入れに置いて、日光に当てないようにして春まで過ごさせる計画です。