㊿ 第4章「行け行け東映・積極経営推進」

第4節「東映巨匠映画 伊藤大輔」

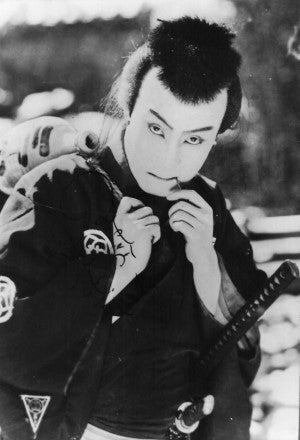

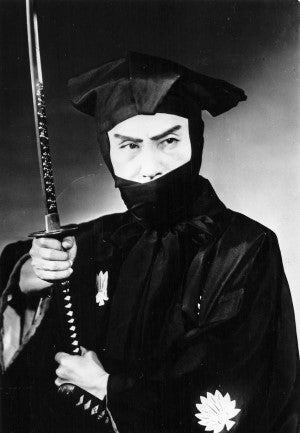

伊藤大輔

旧制松山中学時代、同窓の伊丹万作、中村草田男らと回覧雑誌『楽天』を発行していた伊藤大輔は、1920年2月、文通していた小山内薫の誘いで伊丹と上京し小山内主宰の松竹キネマ俳優学校に入学、その推薦で松竹蒲田撮影所に籍を置き、数多くの脚本を執筆します。

1923年、帝国キネマ巣鴨撮影所に移り脚本を書いた後、震災で巣鴨が閉鎖、解散。10月に東京を離れ、帝キネ芦屋撮影所に移りました。翌1924年、脚本を量産する中で、監督契約を結んだ伊藤は、5月、国木田独歩原作『酒中日記』を自らの脚本で初監督しました。

1925年、伊藤は、帝キネ小阪撮影所長立石駒吉が撮影所を閉鎖してそこに新たに作った東邦映画製作所で『煙』を脚本監督の後、退社して奈良に伊藤映画研究所を設立。1926年、直木三十五の聯合映画芸術家協会と共同で菊池寛原作『京子と倭文子(しずこ)』、三上於菟吉原作『日輪(三部作)』を公開、両作品の脚本監督を担当します。研究所には後の大監督稲垣浩や大スター岡田時彦が研究生として所属していました。

独立に失敗した伊藤は、9月、日活大将軍撮影所に籍を移し、第二新国劇から日活に移って来た大河内傅次郎を主役に、自ら原作した『長恨』を監督。11月に公開すると激しい殺陣や大胆なカメラワークなどが注目され話題を呼びます。

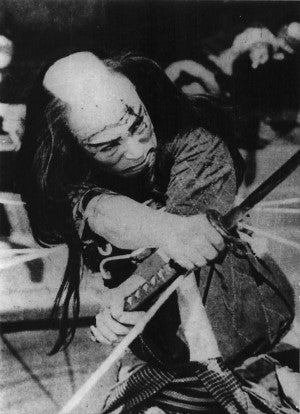

そして、伊藤・大河内のコンビは、翌1927年3月公開『忠次旅日記 甲州殺陣篇』で大ブレイクしました。8月公開『忠次旅日記 信州血笑篇』、撮影所が太秦に移って撮った12月公開『忠次旅日記 御用篇』の三部作は、第二部がキネ旬第1位、第三部が第4位に選ばれ、日本映画史に残る名作として評価されます。

また、1927年10月に公開した河部五郎主演『下郎』は、キネ旬第9位に選出される佳品で、戦後、新東宝にて田崎潤主演『下郎の首』として伊藤自ら脚本監督、リメイクしました。この作品で名カメラマン唐沢弘光と伊藤大輔は初めてコンビを組み、以後、次々と名作を生み出し、尾上松之助亡き後の日活を支えました。

伊藤、唐沢、大河内のトリオは、引っ越した日活太秦で『忠次旅日記 完結篇』の後、1928年3月『血煙高田の馬場』、そして、マキノ、東亜、日活、三社競作となった林不亡原作『新版大岡政談』に取り組みます。

マキノは嵐長三郎(後の嵐寛寿郎)、東亜は団徳麿が主演、それぞれ話題を呼びました。そして、最後の5月末に登場した大河内傅次郎の日活版がすべての話題をさらい、『大岡政談 第三篇解決篇』は、キネ旬第3位を獲得します。結果、大河内の代名詞となった丹下左膳は、トーキー以降も日活のドル箱シリーズとして人気を博し、経営に苦しむ日活の屋台骨を支えました。

1928年5月、マキノを退社した片岡千恵蔵が作った片岡千恵蔵プロダクションから参加を打診された伊藤は、盟友伊丹万作と伊藤映画研究所で苦労を共にした稲垣浩を推薦し入社させます。

翌年、伊藤大輔は、中里介山原作の『大菩薩峠』の映画化をひそかに進めたことにより、日活を馘首され、奈良あやめ池にある市川右太衛門プロダクションにて市川右太衛門主演の1929年7月公開『一殺多生剣』、松竹下加茂撮影所で月形龍之介主演の9月公開『斬人斬馬剣』を監督。この両作品は社会主義思想の影響のもとに作られた当時流行の傾向映画の代表作と評され、『斬人斬馬剣』はキネ旬第6位に選出されました。

翌1930年4月、日活太秦に復帰した伊藤は、唐沢、大河内トリオで、5月公開『続大岡政談 魔像篇第一』(キネ旬時代映画第1位*)、7月公開『素浪人忠彌』(キネ旬時代映画第3位*)、1931年4月公開郡司次郎正原作『侍ニッポン 前後篇』、10月公開『続大岡政談 魔像解決篇』(キネ旬第9位)、12月公開吉川英治原作『御誂治郎吉格子』(キネ旬第4位)、1932年9月公開『薩摩飛脚 東海篇』(キネ旬第7位)と続けて時代劇の傑作を残しました。

*キネ旬では1930年のみ変則的に現代映画と時代映画に分けて選出していた。

1932年、田坂具隆、内田吐夢、村田実たちと日活を離れ新映画社を設立しますが、翌年に解散。

伊藤は、当時日活と提携していた片岡千恵蔵プロダクションの1933年4月公開大佛次郎原作片岡千恵蔵主演『堀田隼人』(キネ旬第9位)を監督すると再び日活に戻り、8月、大河内傳次郎主演『月形半平太』、11月、ウエスタン式トーキーで大河内主演『丹下左膳 第一篇』(キネ旬第6位)を手掛けました。

1934年7月、日活中谷貞頼社長と口論し退社すると、8月、日活を退社した永田雅一が松竹の支援で設立した第一映画社に伊藤も参加。千恵プロのスタジオを借りて撮影した9月公開第1作鈴木伝明主演『建設の人々』を監督します。

1935年、阪妻プロを解散して新興キネマ傘下に入った阪東妻三郎主演で10月公開阪妻初トーキー映画『新納鶴千代』を演出しました。

松竹御室撮影所(旧マキノ御室撮影所)で1936年10月公開坂東好太郎主演『あさぎり峠』を監督、その後、第一映画社が解散し、永田以下新興キネマに入り、監督を続けます。

そして1942年、新興キネマを吸収した永田雅一設立の大映で10月公開大佛次郎原作嵐寛寿郎主演『鞍馬天狗横浜に現る』を監督しました。

その後大映では、戦時中の1943年5月公開吉川英治原作片岡千恵蔵主演『二刀流開眼』、7月公開『決闘般若坂』を弟子の稲垣浩と共同演出。戦後、1948年10月公開、キネ旬第8位の名作、北条秀司原作阪東妻三郎主演『王将』を残します。

大映を離れフリーになった伊藤は、初めて東横映画で1950年11月公開、ハリウッドスター早川雪洲主演『レ・ミゼラブル あゝ無情 第一部 神と悪魔』を監督します。この映画はヒットしましたが、キャスティングを巡る意見の対立から伊藤は降板、第二部はマキノ雅弘が監督しました。

1951年、松竹にて1月阪東妻三郎主演『おぼろ駕籠』、11月『大江戸五人男』と2本の大作を監督し、配収10位、配収2位と大ヒット、1952年2月には、初顔合わせとなる長谷川一夫主演で『治郎吉格子』をリメイクします。

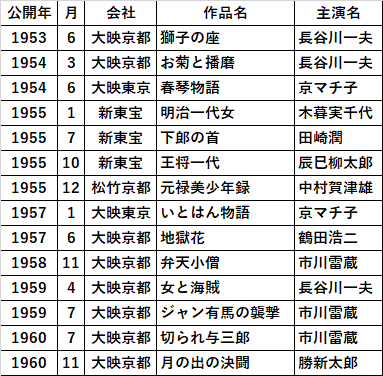

その後、東映以前の監督作品は以下の通りです。

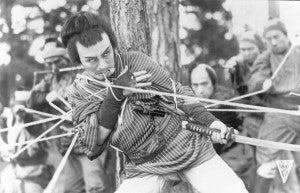

1961年、伊藤大輔は東映京都で、大佛次郎の新作歌舞伎『築山殿始末』を映画化した『反逆児』を脚本、監督しました。この作品は、始め徳川家康を主人公に松竹で企画されたものでしたが流れてしまい、伊藤自らが東映に持ち込んだもので、東映側の要望で岡崎三郎信康を主役に変え中村錦之助が演じることになります。11月に公開されると『反逆児』は戦後時代劇を代表する作品とまで評され、キネ旬では第6位に選ばれました。

翌年3月には、中村錦之助主演の娯楽時代劇『源氏九郎颯爽記 秘剣揚羽の蝶』で華麗な殺陣を見せ、11月、三國連太郎主演で『王将』をリメイクします。

1963年4月、大川橋蔵でかつて監督した『下郎』、『下郎の首』に続く『この首一万石』を撮りました。

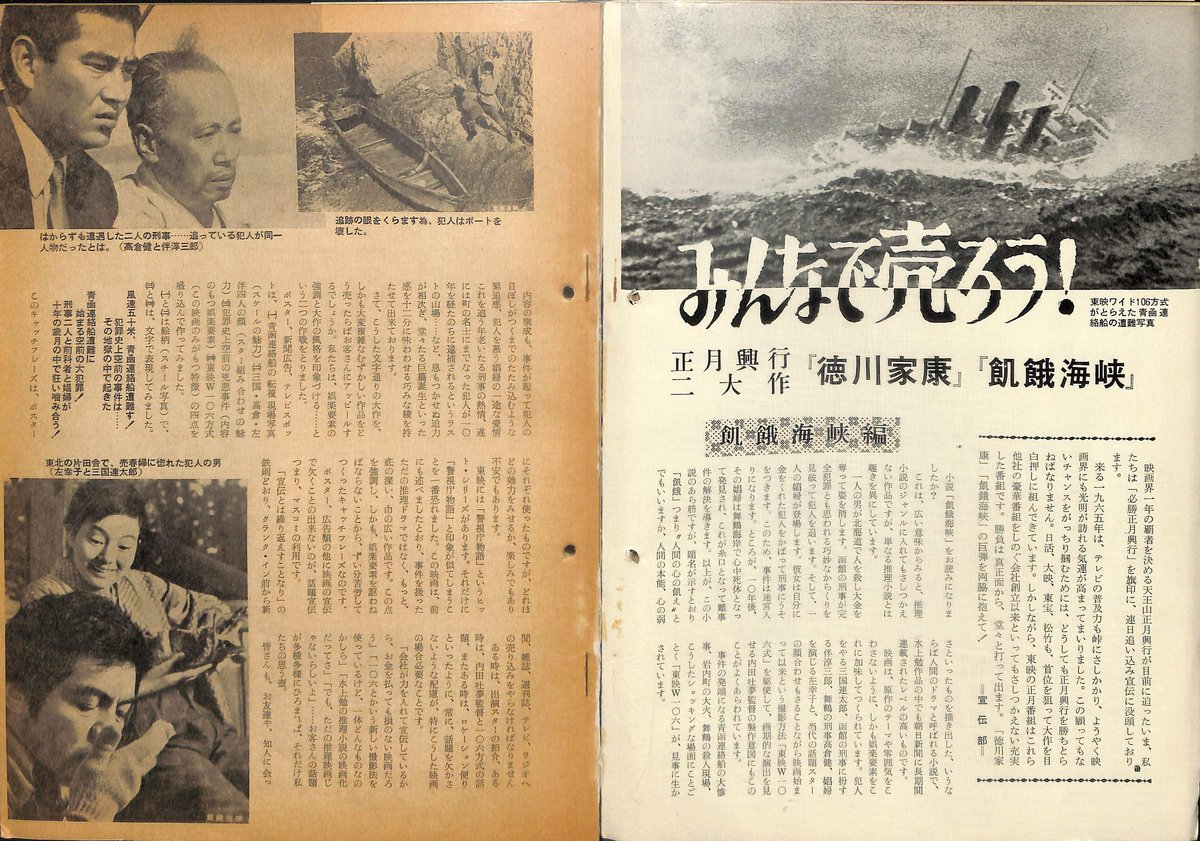

1965年1月、任侠映画にシフトした東映での時代劇映画の帰趨をかけた大作、北大路欣也主演『徳川家康』を監督します。この映画に東映は社を上げて取り組みました。

この正月大作は配収第9位、2億1500万円を上げましたが、岡田茂は予定の売り上げには届かなかったとの結論を出し、時代劇からの撤退を決めたのでした。

東映を離れた伊藤は、大映で『座頭市地獄旅』、『眠狂四郎無頼剣』などの脚本を書き、1970年2月に中村プロダクションで中村錦之助、三船敏郎、吉永小百合、仲代達矢などオールスターが出演する『幕末』を監督し、東宝で盟友内田吐夢が最後に監督した『真剣勝負』の脚本を書き、映画界を離れました。

数多くの時代劇脚本を書き、監督した伊藤大輔は今に伝わる時代劇の形を作り、「時代劇の父」とも評されています。

創業時から東映映画の方針に大きな影響を与えた根岸寛一とマキノ光雄が「映画会社は娯楽作品を作るだけでなく、芸術大作も必要だ。」と語った言葉を岡田茂は著作に残しました。

東映は創立から15年の間、娯楽映画を量産しながら、今井正、内田吐夢、田坂具隆、伊藤大輔の4人を起用して芸術大作を作ることで、根岸、マキノの遺志を継いだのです。

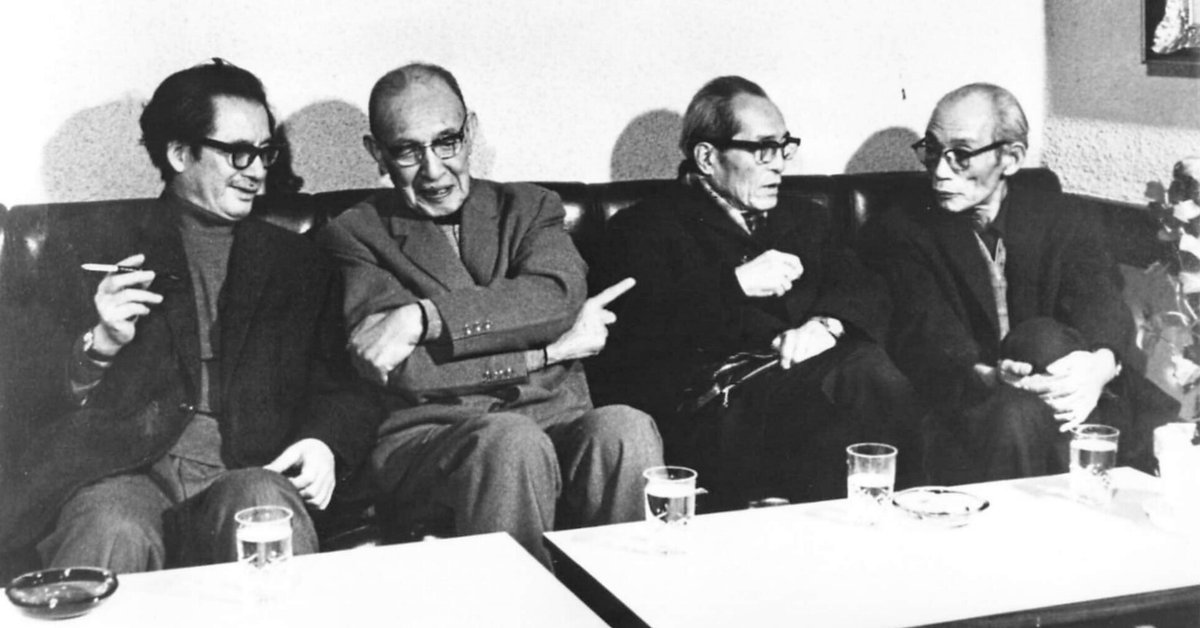

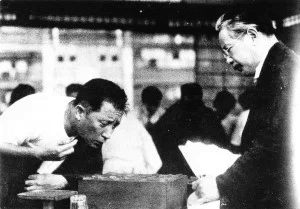

冒頭の写真、左より伊藤の弟子稲垣浩、内田吐夢、伊藤大輔、田坂具隆。

(1969年12月三船プロダクション喫茶室 東映太秦映画村資料室蔵)

日活を飛び出し新映画社を設立した3人はライバルであり親友でした。