⑭ 第2章 「激闘1826日!東映発進」

第3節「時代劇の東映 足立伶二郎と剣会」

2021年10月17日京都文化芸術会館において「東映剣会70周年記念公演」が開催され、コロナ禍にもかかわらず駆けつけた満員のお客様が見守る中、15名の現役会員による笑いも交えた力強い殺陣の数々が繰り広げられました。

「サンフランシスコ講和条約」締結による時代劇解禁を受けて、勢いに乗り始めた東映京都撮影所にて、1952年12月20日、殺陣師・足立伶二郎を中心に「剣会」が結成されました。

東映京都撮影所ニュース

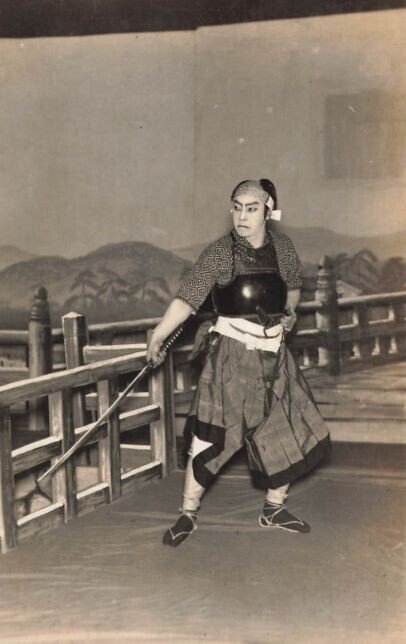

結成した剣会の稽古風景を見学する片岡千恵蔵

片岡千恵蔵の秘蔵っ子・千原しのぶも交えた稽古

片岡千恵蔵を囲む剣会の面々

「殺陣師とは――剣と剣とが構成する”美”の意匠師であり、スターを剣の”英雄”に仕立てる魔術師である。」

1909年(明治42年)、「日本映画の父」牧野省三が、後に「日本初の映画スター」と呼ばれる尾上松之助の映画デビュー作、歌舞伎で知られる『碁盤忠信 源氏礎』を世に出し、そこから、このコンビによる「旧劇」と言われた歌舞伎調映画の快進撃が始まりました。

「旧劇」における演出のベースは、「舞台劇・歌舞伎」に由来するもので、「歌舞伎」での「闘争演技」、戦いの演技は「立回り」、その「型」は「タテ」と言われ、闘争演技の際、演者に型を付ける専門家が「タテ師(立師)」で、「カシラ」と呼ばれる熟練の役者が務めました。

歌舞伎の「タテ」も、世阿弥が大成した「夢幻能」に先立って作られていた、現実世界の出来事を描く「現在能」の中の闘争演技である「立手(たて)」から来ており、その元は「陣立て」「いくさ立て」という兵法の言葉であると言われています。

日本の舞台劇のルーツ「能」からはじまり、大衆化した舞台劇「歌舞伎」において、様々な台詞や見得などの演技の型と同様に、時代を経て演目が増えるとともに数多くの闘争演技の型「タテ」が生み出され、音曲や掛け声に合わせて様式化し、それが様式美を生み出す約束事となって、歌舞伎の世界で現在に至るまで継承されています。

その舞台劇・歌舞伎の物語や演出方法を映像の世界に取り入れることから始まった「旧劇」は、撮影を重ねるにつれ、徐々に舞台上での制約がない映画でしかできない、映画ならではの物語や演出方法を模索し始め、やがて「時代劇」として歌舞伎の影響を残しつつも映画独自の筋立てや演出方法が開発され、歌舞伎とは違う魅力を生み出すことにつながり、新時代の新たな芸能として確立していくのでした。

映画「旧劇」における歌舞伎からの革新の始まりが、地方歌舞伎出身で「トンボ松」とも呼ばれた、身の軽い尾上松之助の登場です。

松之助の立回りは、歌舞伎の様式をそのまま取り入れたものですが、主役自らトンボを切り、身の軽さからくるキレの良い動きは、フィルムの早送りによる効果もあって、これまでの歌舞伎にない立回りのスピード感を生み出し、大衆に新鮮に映りました。

1915年4月公開 日活『怪鼡伝』牧野省三監督・尾上松之助主演

そして、舞台劇の世界で、西洋演劇を演じる「新劇」が始まると、1917年(大正6年)、新劇出身の澤田正二郎率いる「新国劇」が登場、歌舞伎にないリアルな立回りが評判になり、多くの観客を集めました。新国劇は、歌舞伎と違う新しいリアルな立回りを「殺陣」として、その初期にカシラとして殺陣を付けたのが、何度も映画化され有名な「殺陣師段平」、市川段平です。

1936年(昭和11年)新国劇は、澤田の七回忌記念公演にて、謡曲「田村」に合わせて殺陣を演じる「殺陣田村」を発表し、舞台時代劇の殺陣として偉大な足跡を残し、映画時代劇における殺陣の発展に大きく貢献しました。

「新国劇」澤田正二郎

日活から独立し、新たな演出を模索する牧野省三は、1924年、直木三十五、根岸寛一らと組んで、澤田正二郎主演「国定忠治」を監督し、新たな立回りを映画界に持ち込みます。

1924年12月公開 東亜キネマ『国定忠治』牧野省三監督沢田正二郎主演

沢田の殺陣は時代劇俳優に大きな影響を与え、当時、牧野省三の等持院撮影所にいた「阪東妻三郎(阪妻)」は澤田のリアルな殺陣を研究、日夜練習に励み、剣戟俳優として大スターへの階段を駆け上がって行きました。

等持院を離れた阪妻は独立プロダクションを立ち上げ、二川文太郎が監督した「雄呂血」のラスト27分にも及ぶ阪妻のリアルなチャンバラは、圧巻の名場面として今も語り継がれています。その殺陣を担当したのがマキノ出身の殺陣師・市川桃栗でした。

1925年11月公開 マキノ『雄呂血』二川文太郎監督・阪東妻三郎主演

市川桃栗は、その後市川右太衛門プロダクション(右太プロ)あやめ池撮影所に移り、右太衛門に殺陣を付け、また、戦後の日活アクションを支えた殺陣師・高瀬将敏を育てるのでした。そして、桃栗の去った阪妻プロの殺陣を担ったのは市川金時でした。

市川桃栗と並び称されたのが、マキノ・プロダクション御室撮影所、片岡千恵蔵の千恵プロ、帝国キネマ、新興キネマなどで活躍した殺陣師・沢村伝八で、沢村伝八、市川金時の二人は名古屋の「勇み連」というグループで殺陣を研究しており、中部撮影所を作るために名古屋に来ていた牧野省三の誘いを受けて京都のマキノに入り、リアルな殺陣に取り組んだ後にさまざまな撮影所で殺陣師として活躍、その元から多くの殺陣師が育っていきました。

1925年秋、映画が三度のメシより好きだった足立伶二郎(1910年生まれ)は、神戸の工業学校を辞め、俳優になるために日活大将軍に入ります。瀬田川に飛び込むような役も買って出て、当時「茨木屋」と呼ばれ、俳優幹事として大将軍の大部屋を仕切っていた西村治三郎にかわいがられていましたが、そのうちに殺陣師を目指して見様見真似で殺陣の勉強を始め、1930年、待望の殺陣師になりました。

足立は、千恵プロを解散して日活に入社してきた片岡千恵蔵の専属殺陣師になり、その後、日活が戦時統合によって大映に替わっても人気スター千恵蔵付きの殺陣師として活躍します。

1942年3月公開 日活『宮本武蔵一条寺決闘』稲垣浩監督・片岡千恵蔵主演

戦後、千恵蔵が現代劇に挑戦せざるを得なくなった時も、足立は千恵蔵の殺陣を支え、多羅尾伴内やGメンなどの人気に貢献し、また、千恵蔵が永田雅一の大映を離れ、東横映画に重役として入社した時も、千恵蔵現代劇を監督した松田定次とともに東横映画に移籍し、その後の千恵蔵アクションを作っていきました。

1949年11月公開 東横『獄門島』松田定次監督・片岡千恵蔵主演

片岡千恵蔵が千恵プロを設立した当初、チャンバラは苦手と自ら語っておりました。しかし、日活に入社し、宮本武蔵を演じる頃には俳優としての貫禄も出て、剣豪としての剣さばきと感情あふれるその殺陣は「七剣聖」の名に恥じない姿になっており、その後、『大菩薩峠 三部作』机龍之介を渡辺邦男監督、内田吐夢監督と2度にわたり演じることで剣豪の凄味を増していきました。

千恵蔵の殺陣の成長には、本人の努力はもちろんありますが、足立伶二郎の力があったことも事実であり、また、足立自身も千恵蔵とともに殺陣師として大きく成長したとも言えるでしょう。

片岡千恵蔵は東横、東映の大看板、大黒柱として屋台骨を支え、足立伶二郎は、東映時代劇の「カシラ」として、彼らが結成した「剣会」を通じ、多くの殺陣師と時代劇俳優を育て、東映時代劇映画の全盛時代を作り上げ、今日に至るまで続く「時代劇の東映」の礎を築きました。

足立伶二郎とその愛弟子・谷俊夫(明憲)