71. 第4章「行け行け東映・積極経営推進」

第10節「東映100年に向けて 次なる事業への取り組み⑥」

⑨教材映機事業:8ミリ映機部から東映ビデオ

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。

新年の始まりは、東映ビデオ設立に至るまでの教材映機事業についてご紹介いたします。

1961年9月、教育映画部は本社にて、光学録音方式による世界初8ミリトーキーフィルムとそれを上映する映写機を世界で初めて開発したことを発表します。

日本の教育映画はこれまで16ミリで撮影されたものを16ミリ映写機で上映しており、35ミリに比べて手軽とはいえ、映写機は大きく、学校などでの取り扱いは不自由なものでした。

また、より手軽な8ミリはサイレントに限定されており、教育映画のライバル会社である学研がすでに販売していた8ミリもサイレントでした。

翌10月からは各支社の教育映画課が全国260会場で発表と試写会を次々と実施。手軽に鑑賞できるこれまでにない教材機器として非常に好評を得ます。

11月1日には、教育映画部業務課に8ミリ係を新設し、業務機構を整え、販売代理店制度を敷いて各地に多数の東映トーキー8ミリ特約店が誕生し、販売が本格化しました。

1962年の年頭あいさつで大川は、トーキー8ミリの研究開発を全社的に取り組むことで、教育映画だけでなく、個人全体の映像視聴の革命的変革につながる大きな可能性を語ります。

当時はテレビが台頭してきたとはいえ現在のキー局のみで、映画会社間で映画をテレビ局に提供しない協定を結んでいたため、日本映画をテレビで見ることもできず、それらを見るには映画館に行くか、会場を借りて業者が行う16ミリ出張映写会などしかありませんでした。

当時NET(現・テレビ朝日)の社長に就任していた大川は、これからの家庭での個人視聴の拡大とその重要性を認識しており、日本映画の家庭での個人視聴を可能にする8ミリ映画のトーキー化は新たな事業の始まりを予感させるものでした。

そして、4月には8ミリ係を教育映画部から独立させ八ミリ映機部を新設。8ミリ映写機の開発、事業化に功績のあった3名を表彰します。

トーキー8ミリ映写機は順調に販売を拡大して行きます。

他社が磁気式トーキー8ミリ上映機を発売開始するに合わせ、8月には、光学式、磁気式、両方の音声再生装置を備えた新型機「東映トーキー8M」を完成させました。これまでの光学式音声再生機種に「東映トーキー8」と名称を付け、2機種の8ミリ映写機を販売することになり、社内に「8ミリ映写機対策委員会」を設けます。

1963年、年頭あいさつで大川は、この画期的発明品の販路を海外にまで広げることを命じて対策委員会の中に輸出小委員会を設置、国内外合わせて月1000台の販売目標を打ち出しました。

大川の指示を受け、早速動いた8ミリ映機部は2月、英国のディックソン・ホトグラフ・リミテッドと向こう3か年の取引協定を結びました。

1964年2月、全社的な機構改革に合わせて、8ミリ映機事業部と名称を変更し、教育映画部から完全に独立。東京、大阪にそれぞれ専門の営業所を置きます。

その結果、7月には、東映トーキー8ミリ映写機の販売数が1万台を越え、9月に記念祝賀会が開かれました。

1961年の発表に至るまでの開発経緯とそれからここに至るまでの販売の苦労を8ミリ映機事業部長設楽正三は社内報に語っています。

8月に断行された製作体制改革に合わせ、8ミリ映機事業部はライバルも数多く現れる中でのさらなる販売拡大を目指し、東京、大阪に続き、教育映画部との合同営業所である中部を独立させて名古屋営業所を新設しました。また、広島に出張所、新潟、長野、静岡、金沢、福島、盛岡、松江、岡山に駐在所を置くなど、販売体制の強化を図ります。

9月には、宣伝部と共同して、8ミリトーキー映写機を筐体で包み込んだ東映8ミリ・トレーラービジョンを開発。劇場前などで予告編を上映するシステムを手掛けました。

また、NHK技術研究所が開発したテレビ画面をフィルムに録画する装置であるキネコを使い、NHKの放送番組を16ミリフィルムに録画。それを元に8ミリフィルムを製作、販売する体制をNHKと協力して立ち上げます。

新製品を次々と開発する8ミリ映機事業部の次なる物は、音楽の授業に最適な東映ミュージックボードでした。

1966年2月、東映全社的機構改革が行われ、本部制が採用され、8ミリ映機事業部は教材映機本部の下に置かれ、8ミリ映機部と教材映機営業部に分割されて教育映画部と3部が並んだ形になります。

1966年6月25日、新型8ミリ映写機東映スーパー8サラウンドの発表会を丸の内東京会館で開催しました。

米国のイーストマン・コダック社が開発した新方式の8ミリフィルムスーパー8に対応した映写機で、同規格の富士フィルムのシングル8も上映可能など、その他これまでにない性能を備えたものでした。

1967年2月、8ミリ映機部を廃止し、業務を教材映機営業部へ移管。その後も8ミリ映写機を海外も含め積極的にセールス展開していきます。

関東営業所は、外洋航路を長期間航海するタンカーを運営する海運会社に東映トーキー8ミリ映写機の営業をかけると劇映画の8ミリ版が船員たちの娯楽として人気を博し、多くの会社に販売できました。

1969年7月の社内報では教材映機事業の特集が組まれ、部長の渡辺峰男他、部員のメッセージが掲載されました。

1965年、ソニーは世界に先駆け、家庭用オープンリール形式モノクロビデオテープレコーダーCV-2000を発売します。

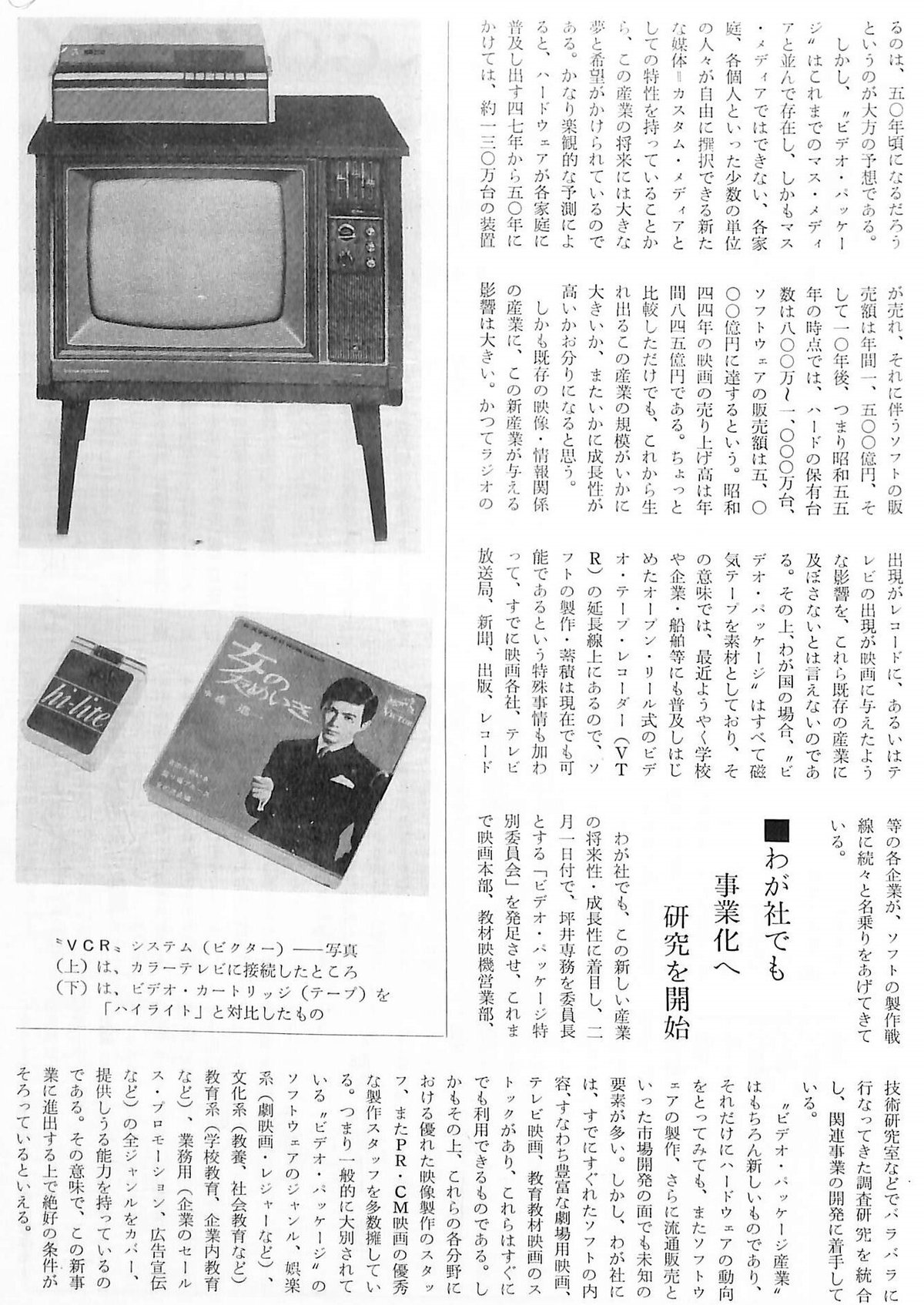

1970年代に入ると、ソニーの進めたU規格が教育用で松下電器や日本ビクターなど8社の統一規格として採用されますが、一般家庭用には各社それぞれ独自にビデオ規格とカラーVTR機の開発を進めました。

教材映機営業部でも、海運会社への8ミリ映画の販売が急に止まり、理由を聞くと、人気テレビ番組を録画したオープンリールのビデオを見るようになったからと言われ、それ以降ビデオの研究を始めます。

1970年2月、東映はビデオ・パッケージ特別委員会を設立、これまで映画本部、教材映機営業部、技術研究室などでバラバラに行ってきたビデオ事業の調査研究を統合しました。

そして、4月1日、教材映機本部に、教育映画だけでなく一般劇映画もビデオ化してレンタルする窓口部署として特機映像室が設置されます。

6月10日、ビデオ・パッケージ事業を積極的に進めるため、特機映像室を発展させ、東映ビデオ㈱を設立しました。

23日には日本ビクター、東京放送、松下電器産業、電通が主体の(株)パック・インに東映も資本参加します。

12月にNETが中心になり朝日新聞社や旺文社等が参加するビデオ・パック・ニッポンにも参加しました。

東映ビデオはビデオ再生装置とテレビセットを一つの筐体に格納したビデオ・ビューワーの発売を発表します。

1971年の年頭あいさつで大川は、今後大きく成長が予測されるビデオ業界で先行体制を確立すること目指し、東映ビデオを設立したこと、ビデオ事業の推進を語りました。

7月21日、ビデオ・ソフトウェアの業界団体として「日本ビデオ協会」が発足。東映ビデオは理事会社に就任します。

この後、1975年にソニーからベータ・マックス方式、翌年日本ビクターからVHS方式のビデオ録画機が発売され、ここからビデオ産業は大きく飛躍して行きました。

それにともない、8ミリ映写機事業から始まった東映ビデオも東映グループを支える大きな存在となっていきます。