【対談】「チョ・ジウン」さんの著書関連ーknockoutさんと韓国の教育について語る

先日、紹介いたしました、『オックスフォード式「勉強感覚」の育て方 頭のよさは10歳までに決まる』の著者「チョ・ジウン」さんのインタビューの続編として、Xで有名な、教育関連のインフルエンサーであるknockoutさんをお招きし、knockoutさんが本の中で気になった韓国教育の事情について、よりディープに対談しました。その内容を紹介いたします。

対談者は、

質問者:knockoutさん

回答者:トド英語の朴(韓国で小中高校を卒業)

ファシリテーター:トドさんすうの古賀

の3人です。

ジウンさんのインタビューの前に行いました。当日は、knockoutさんとトドさんすう・古賀が事前にリストアップした質問に対し、トド英語・朴が準備した回答をもとに対談を行いました。多数のデータ(それぞれの出典は*と表記しており、記事の最後にまとめて書いてあります)や文語的な表現がある点、ご了承ください。

ー 韓国では『オックスフォード式「勉強感覚」の育て方 頭のよさは10歳までに決まる』がベストセラーになったと聞きます。実際にこの本は話題になりましたか?

韓国の教育界ではかなり有名な教授(ソウル大学、スタンフォード大学など)や教育評論家などから強くおすすめされた本ということで、とても話題になっていました。

また、ちょうど社会的にも、私教育の競争の激化や過度な学歴主義が問題になっていた時期でもあったので、韓国とは相当異なるイギリスの教育環境について、両方とも詳しい立場から書かれた本として話題になっていました。

ー この本は、幼児期からの詰め込み教育に警鐘を鳴らし、イギリス式のゆとりある教育スタイルを取り入れることを提唱する内容でした。こうした内容の本がよく売れたということは、韓国の教育は現在も過剰な詰め込みが続いているのでしょうか?

教育の競争は引き続き厳しく、テストの成績はいまだに大事なので、結果、詰め込み式教育は続いています。ただ、最近は、先ほども話した通り、社会的にその問題を認識し、改善しようとする努力は行われています。

現状でいうと、大学入試のテストが選択式メイン(日本やアメリカなど他の国でも選択式問題はあるそうですが、入試問題をパソコンですべて採点できるほど選択式メインとなっているのは韓国のみだそうです)ということもあり、詰め込み教育から抜け出すことはまだ難しい状況にあります。

ー 一般的な家庭における教育スタイルを教えてください。幼児期、小学生、中高生と段階別でお願いします。

幼児期ですと、KUMONのような紙の学習から始め、少し大きくなる頃(5~6歳くらい)からは塾に行かせる傾向が強いです。塾の種類としては、学習だと英語、学習以外だとテコンドー(主に男の子)、水泳、美術やピアノに行かせる家庭が多いです。*参考までに、就学前の私教育への参加率は65.6%であり、その中でも国語が74.3%で最も高く、次は算数70.6%、英語61.3%、その他(アクティビティを含む)が56.2%となっています。

小学生になると、本格的に学習型の私教育を始める家庭が多いです。*小学生だと通っている塾の数は平均2、3個であり、小学生の私教育参加率は86%で、中高生を含めても最も高いです。その中でも小3が最も高く、私教育への参加率が89.7%になります。科目としては、英語、算数、国語、社会科学の順番で多く、幼児期と比べ、アクティビティ型の私教育が大幅に減るところが特徴です。*私教育への支払いは全国的に月4-5万円になるそうですが、ソウルでは月10万円という話も聞いたことがあります。

中高生になると、私教育参加率が小学生より減少し、*中学生で75.4%、高校生で66.4%になります。学校での授業時間が伸びるにつれ、減る傾向になっています。学校以外での勉強は塾以外でもインターネットでの授業(インガンと呼ぶ)を取っている学生が多いです。また、最近においては、入試の難易度がどんどん高くなっている傾向があり、中高生の私教育での支出が増えているようです。

ー 私のVoicyで行っている読書会では、日本と韓国の家庭教育スタイルに類似点が多いという感想が多く寄せられました。朴さんから見ていかがですか?

似ていると思います。幼児期で多くの子どもが学習するKUMONも日本の教材ですしね。なのでスタート時点もそうですし、小学生以降に通わせる塾の種類も似ていると思います。全体的に学習における選択肢の種類が似ている印象です。

ー 日本と韓国の家庭教育スタイルに違いがあるとしたらどのような点でしょう?

教育熱心な家庭は基本的に似ていますが、多少違うところがあるのではないかと思います。韓国の場合は教育熱心であることが当たり前で、それについて行かざるを得ない傾向が強いですが、日本の場合は、一部が教育熱心であり、ついて行かざるを得ないという傾向はあまり見られないと思っています。

ー 2021年の英語能力テスト「TOEIC」の韓国の平均点は679点、それに対して日本は574点と、約100点の差がついています。この差は何が原因だと考えますか?

色々と要因があると思っており、それぞれ考えられるの要因を以下にて説明します。

・言語的な要因:日本語は単母音の数が5個であるのに対して、韓国語の単母音数は8個(その中でも二重母音もあり、それも含めると合計21個)であり、また、子音も日本語は13個と、韓国語の19個と比べると少ないです。それだけ、韓国語の方が幼い頃から微妙な音の差異を識別する場面が多くなります。発音のバリエーション的には韓国語の方が英語を学ぶのに有利な面はあるかもしれません。

・社会的な要因:日本は人口が1億人以上と、韓国の2倍以上もあるため、内需だけでも成り立っていますが、韓国は内需だけでは成り立たない規模であるため、アウトバウンドと言いますか、輸出主導型経済であり、勉強でも仕事でも英語スキルは必須と考えられています。韓国のスタートアップ企業の場合、ほとんど国内市場は視野に入れない傾向が強いです。そのため、社内で呼び合う名前も英語の名前を使う風潮が強かったんです。

・文化的な要因:日本は謙虚の文化があり、英語ができる人でも自分が「英語できる」と言わない風潮があると感じます。

・その他の要因:韓国の教育は多肢選択方式に特化されているところがあり、同じ多肢選択方式であるTOEICに有利です。また、TOEIC専門塾の数も圧倒的に多く、塾の中ではTOEICを分析し、点数を上げることに特化しているコースも多いですね。

以上です。ただ、だからと言って、韓国の方が英語レベルが断然高いかとの質問に関しては正直そうでもない印象ではありますね。というのも、実際韓国の公教育もテスト向けになっていて、それだけで実用的な英語を話せるようになる人は極めて少ないですし、点数的に韓国の方が少し上というのはあったとしても、そこまで強く肌で感じることはないです。

ー 韓国の英語教育には、どのような特徴があるのでしょうか? 学校教育、家庭教育(私教育)の両面から教えてください。

学校教育ですと、小3から学校での英語学習が始まり、小中高すべてでリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4技能を分けて学習をするという特徴があります。小学校及び中学校では比較的、実生活で使うような表現が多く、実用的と言えますが、高校に行くと入試対策がメインになることから、レベルがかなり上がります。その結果、英語教育自体が、テストを通して良い大学に行くためのツールになり、実用的ではなく、英語ネイティブでも難しく感じるほどの、哲学や歴史などのテーマ中心の勉強になります。実際に外国人と英語で話すと、違和感のある表現になってしまうこともあります。

学校教育で足りない部分を補完する家庭教育(私教育)であっても、やはり最終目的は入試で良い点数を取ることになり、詰め込み式になりがちです。そのため、単語や文法の暗記が多く、グループワークや討論などは少ないため、英語でのクリティカルシンキングやコミュニケーション力が高まることは難しいです。

ー 「勉強感覚」の本には、韓国ではインターナショナル幼稚園の人気が高まっているとありました。実際に入園が困難なほどの倍率になっているのでしょうか?

昨年度のデータでは、*インターナショナル幼稚園の数は842校(一般幼稚園が8,441校)と、そこまで多い数ではないところに、入園を希望される方が多く、非常に高い競争倍率になっています。

また、インターナショナル幼稚園の中でもランキングがあり、*倍率が高いところだと、300:1ほどのところもあります。申し込み開始日には夜中から行列ができることもあります。仕事をしている保護者は、申し込みのために仕事を休む必要があるため、先着順代行サービスも現れています。

インターナショナル幼稚園は月々10万円〜30万円の学費でもあり、経済的に余裕のある、もしくは教育投資を重視する家庭が多いです。調査では6%くらいの家庭がお子さんをインターナショナル幼稚園に行かせるとのことでしたので、比率的には全体の一部ではあります。

ー 2019年時点において、海外の大学・大学院で学ぶ韓国人留学生は日本の約3倍となっています。留学意識は高まっているのでしょうか?

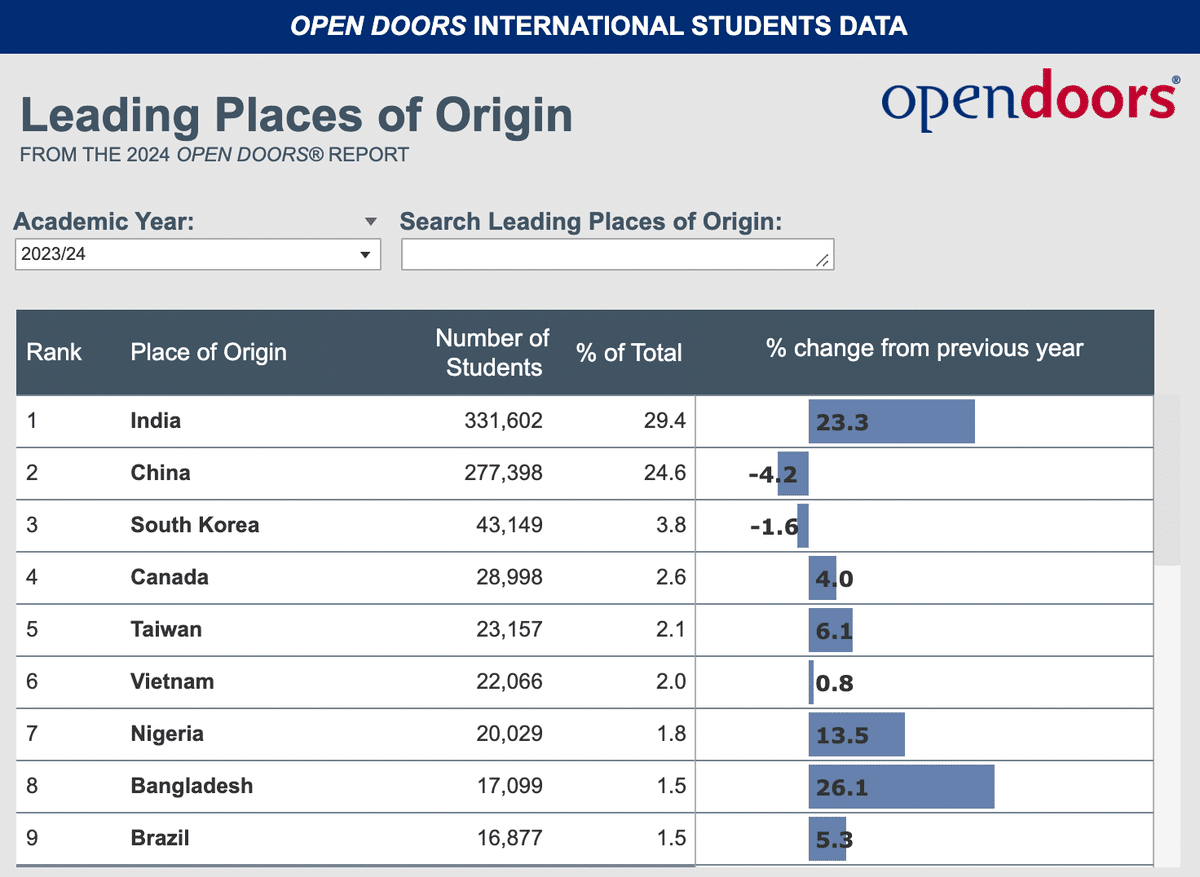

ピークは2011年および2017年でした。その後、2022年度にはコロナ禍もあり最も低い数値まで落ちましたが、2023年度に小幅回復しています。留学生のうち、最も大きい比率を占めるのはアメリカ大学への留学ですが、下記の通り、2023年度で前年対比7%増えているところが確認できます。

出典:教育部(https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=350&boardSeq=97337&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=0309&opType=N)

以前は、留学経験自体が高く評価され、就職の際にも有利に働くことがありました。韓国の厳しい受験競争を背景に、一流大学への進学が望めず、家計に余裕があるのなら、留学を選択することも珍しくありませんでした。しかし、最近では、留学経験ある人の①業務力が高くないという評価に変わりつつあること、②留学に行かなくても十分に英語ができる人材がいることなどの理由から、留学は就活で有利ではなくなりました。そのため、これからまた爆発的に伸びることは見込めないと思います。

出典:OpenDoorsData(https://opendoorsdata.org/data/international-students/leading-places-of-origin/)

ー 日本ではアプリなど、テクノロジーを使った英語学習が広がっています。韓国ではどうでしょうか? 市場規模や使われ方などの状況を教えてください。

以下のグラフをご覧の通り、EdTech産業の市場は韓国も広がっています。2021年には7兆3000億ウォン規模であり、年平均8.5%ずつ成長する見込みで、2026年には11兆ウォンに達すると考えられています。

出典:韓国教育部(https://www.moe.go.kr/sn3hcv/doc.html?fn=b349a5787ac0354f5f7fdb6973d12273&rs=/upload/synap/202501/)

今までは私教育市場を中心に、少数の大型事業者メインでリードされていましたが、2022年に改訂された「小中高校教育課程」(2025年度から適用)により、2025年度からは学校でもデジタル教科書を導入すること(2024年12月にデジタル教科書は教科書から教育資料に変更)になりました。*学校でも学生1人につき1台のタブレット普及(23年6月の時点で58%普及中)を目標にしています。公教育でも積極的に導入することから、これから市場は順調に拡大していくでしょう。

ー 日本の事例で「トド英語」や「トドさんすう」が興味深い利用方法などがありましたら、教えてください。

トド英語の場合、オーストラリアでホームステイをする国際交流プログラムを持つ小学校と連携した実績があります。現地に行く前に、子どもたちに各家庭でトド英語で学習してもらいました。実際現地に行って、毎日英語に触れる環境に置かれる前に、英語への拒否感を減らすことが狙いでした。その結果、利用した子どもは比較的英語に拒否感がなく、また英語を堂々と使えるようになったと聞いています。

トドさんすうの場合は、発達が気になるお子さんや、学校での学習につまづきのあるお子さんのためのセラピー教室で活用されている事例があります。その施設には単に勉強を嫌がるお子さんも来ていて、中には算数が嫌いというお子さんもいますが、数年間にわたり活用してもらうことで、そういったお子さんも学習することができるようになりました。数字が嫌だと思っていたり、数字への恐怖を持っていた子が、「算数は嫌だ!でも、トドさんすうならやる」となる段階を経て、最終的には算数の苦手意識が減りました。

ー 「勉強感覚」の本には、タブレットなどデジタルメディア中毒にならないよう注意喚起がなされています。「トド英語」や「トドさんすう」には中毒に陥らないような工夫はありますか?

毎日学習の分量が決まっており、学習ごとに10分、または15分単位で、確実に「終わり」があります。学習に関連した機能だけが含まれており、中毒を引き起こすようなリワード(報酬系)やオンライン機能は含まれておりません。

デジタル中毒は、依存状態を引き起こすように設計されたサービスを利用することで発生します。実際YouTubeの「ショート」やInstagramの「リール」のように、大人のために作られたサービスによって中毒になっている子どもが多いと、近年アメリカやヨーロッパでは分析されています。

しかし、デジタル教材を使って学校で学習をすることや、会社でウェブやプログラムを利用しながら仕事をすること、デジタル本を何時間も読むこと(もちろん、刺激が強い暴力または、性的な小説に中毒されているケースはあるそうですが、そのような特別なケースは除外します*)を、「中毒」とは言いません。当たり前のようにデジタルを道具として使う人からすると、知的活動の一部が紙ベースからデジタルに転換されただだからです。

もちろん、弊社としては、トド英語とトドさんすうが紙での学習より、楽しく、また効率よく学習できるように開発しましたが、これで学習中毒になるという恐れはないと思っています。学習導入時のレベルでは、一日に学習できる量がそもそも多くないため、楽しめる範囲が決まっています。初めてトドをやるお子さんは、最初は楽しく30分も1時間もやったりしますが、少し時間が経つと、15〜30分程度で自ら終わらせるようになります。

実際に、弊社のCSにもお子さんが中毒になって困っているという声は届いておらず、逆に最初はハマったけど、どんどん学習時間が減ってしまったとの声はたまにあります。

弊社としては、デジタルで学習する時間以上に、本や紙での活動などを含む「ファインモータースキル」のアクティビティに触れることを推奨しています。また、デジタル学習においては、制限された数のアプリのみに触れることをおすすめしており、トドさんすうやトド英語以外のサービス(特に学習用でないもの)を数多く利用することは厳しめに制限した方が、ドーパミンスパイクを防止する意味でも、望ましいとおすすめしています。アプリだとそれが勉強なのか遊びなのかわからない一面がありますので、保護者の不安をどう払拭するかは大事なポイントですね。

以上にて、この度、knockoutさんと企画したオックスフォード式「勉強感覚」の育て方 頭のよさは10歳までに決まるの著書関連企画は終了となりますす。

今後、他の著者へのインタビューも企画していきます。ブログのフォローの上、楽しみにしてください!

<出典まとめ>

*https://news.nifty.com/article/world/korea/12211-2437715/

*https://www.khan.co.kr/article/202003082200005

*https://www.joongang.co.kr/article/25172610

*https://edu.chosun.com/m/edu_article.html?contid=2024053080079

*https://www.joongang.co.kr/article/25241080

*https://news.nate.com/view/20231112n12936

*https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1099477.html

*https://www.facebook.com/SteveBartlettShow/videos/900174805607698/