エロスの画家・高橋秀の物語(4)【アートのさんぽ】#11

1960年代からイタリアに渡って国際的に活躍した「エロスの画家」高橋秀(1930年生)。広島から上京して、画家を目指し、独立展で活躍する。安井賞候補新人展に出品するまでになるものの2回連続で安井賞を逃す。そして当時影響を受けた駒井哲郎と古茂田守介に精神的に救われる。

安井賞候補新人展に連続出品

高橋秀は、1959年の第27回独立展に出品した《樹》、《黒い鳥と女》で第3回安井賞候補新人展に推薦出品されるなど評価を高めていき、30歳を迎える1960年、第28回独立展に出品した《二つの塔》、《四つの椅子》で独立賞を受賞した。

この《四つの椅子》は、《ひからびたもの等》(1957年)で見られたベルナール・ビュッフェなどの影響から抜け出し、抒情的な画風を確立しつつあった作品である。

そこに4つの椅子と床、壁だけを描き、以前より寓意的なモチーフを少なくして、4つの椅子だけに集中し、個々の椅子に人間のような個性を持たせている。

ひとつは正々堂々と正面を向き、もうひとつは脚部をすこし曲げて落ち着きなく横を向き、別のは2つ椅子の背面に入って恥ずかしそうに隠れ、他は寂しげに萎れたようになっている。その4つの個性が、背もたれの形状や脚部の表情によって描き分けられている。

さらに床に張られた暗褐色のタイルに注目すると、長年の染みのような黒さ、人を寄せ付けないような冷たさで描かれているのが分かる。一方の漆喰の壁には豊かな表情がみられる。少しずつ違った色の褐色の漆喰を何度も塗り重ね、時にコンクリートで補修し、雨が染み込んできたようなまだら模様のような表情を見せる。人々が行き交い、ここで会話を重ね、さまざまな人生の手垢が染み付いたように豊かで温かな味を出している。

高橋の関心が、何を描くのかではなく、どのような表情に描くのかに向かっていること、つまりモチーフからマチエールに移りつつあることが分かる。この傾向は以後強くなっていく。

この《四つの椅子》と《二つの塔》の2つの作品は、同じ1960年に開催された第4回安井賞候補新人展に連続出品された。

安井賞は、文壇の芥川賞に例えられる若手画家の登竜門で、日本の近代絵画の発展に多大な功績を残した安井曾太郎の画業を記念し、現代美術の振興を目的として1956年に設定されたものである。具象的傾向の作品を制作する40歳以下の洋画家を対象とし、各美術団体および美術評論家連盟の推薦する候補者のうちから、選考委員会の審議によって、将来最も有望と認められる最優秀作家1名に与えられるものであった。

当時、美術団体は23団体あり、それぞれから3名を推薦し、美術評論家連盟が無所属作家を10名まで推薦する。選考委員会は、美術家4名、評論家4名、計8名で構成された。

この第4回展では、最優秀作家を決める最終選考には3つの作品が残った。大沼映夫《月の肖像》、深見隆《風化》、そして高橋《二つの塔》であった。最後は8名の選考委員が単記投票し、深見4票、大沼2票、高橋2票になった。まず大沼、高橋のいずれかをということで投票して、大沼が残り、深見との決選投票で深見が選ばれたのであった。

岡本謙次郎は、高橋秀の作品について、「新進では、高橋秀「二つの塔」は、いくぶんセンティメンタルなところが気になるが、色調はいいし、きめもいい、ただし「四つの椅子」はビュッフェその他の作家が手がけた、あるフンイキがあって、賛成できない。いずれにせよ、神経の通った人だと思うが、この人が自分の言葉をもつのは、もう少し先かもしれない。もっと自分の身に引きつけてから、つっぱなすという訓練がいるかもしれない」と述べている。

ただ岡本の指摘は、前年までの作品のイメージに引きずられていたのかもしれない。この2つの作品におけるマチエールの作り方を見れば、ビュッフェからの影響を脱していたのは明らかである。とはいえ、安井賞の有力候補者に選ばれ、その評価が高まっていたことは確かであった。それは抒情性ともいえる画風によるものだった。

その抒情性は、ビュッフェの影響ではなく、当時親しくしていた駒井哲郎や古茂田守介などの影響が強かったと考えられる。

1957年ころ、高橋は駒井哲郎と古茂田守介に出会っている。当時、駒井は多くの賞を受賞して時代の寵児であり、古茂田も新制作派協会の人気画家であった。同じ世田谷の近所(高橋は世田谷区弦巻に住み、駒井のアトリエは世田谷区新町、古茂田の住居は目黒区碑文谷にあった)に住むこの2人の先輩から、画家として生きて抜く考え方やその方向を教えられたのであった。

駒井哲郎の影響

駒井哲郎(1920-1976)は、東京の裕福な氷問屋の息子として生まれた銅版画家である。15歳の頃に西田武雄の銅版画に出会って興味を覚え、すぐに西田のもとで手ほどきを受けた。

1938年に東京美術学校油画科に入り、小林萬吾の指導を受けるが、駒井らしい版画ができるのは1948年の《孤独な鳥》あたりからである。駒井はこの作品でメゾチント、ソフトグランド・エッチング、ドライポイントといった技法を使った。メゾチントは全くの独学で実践していたので、後に長谷川潔から本格的なメゾチントを知るに及んで、それが贋の技法であったことが分かったというエピソードが残っている。

しかしこの《孤独な鳥》は、駒井が新しい技法を使って新しい造形を試みようとしたもので、鳥やレース模様のモチーフに己の孤独感や寂寥感を託して仕上げた満足のいく作品であった。この作品は1950年の春陽会第27回展で岡鹿之助に激賞されて春陽賞を受賞し、さらに1952年のルガノ国際版画ビエンナーレ(第2回白と黒国際展)にも出品されてその評価を高めた。

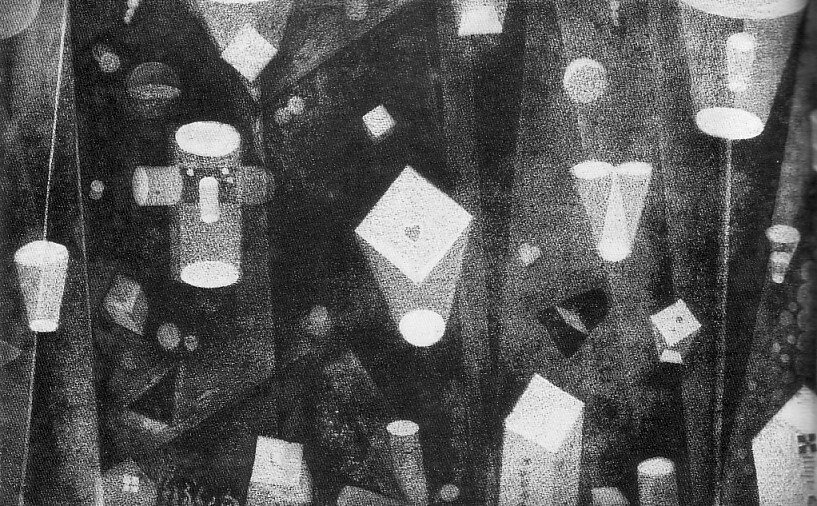

そして駒井哲郎の作風を確立させた作品が1951年の《束の間の幻影》である。作品名はプロコフィエフの楽曲から取っているが、何か内容的に関係があるわけではない。

人には夢破れたり、現実に疲れたりしていても、束の間の幻影により慰められる瞬間がある。その心の高揚感や精神の優位性を版画にしたものだという。ここでサンドペーパーを使ったアクアチントの技法を確立させ、質感のある画面によって詩的で幻想的な抽象表現を成功させた。この作品により、1951年のサンパウロ・ビエンナーレ第1回展で在聖日本人賞を受賞し、1952年のルガノ国際版画展で国際次賞を受賞した。

駒井哲郎は1954年、フランス留学をして、パリの長谷川潔を訪ねた。長谷川のもとで版画技術を、とくに正当なメゾチント技法について丁寧に教わる。メゾチントのマチエールはビロードのように美しいが、それを作るためにはベルソーという道具で版面に微細な点を無数に根気よく彫っていかなければならないことを知り、「怠け者のぼくには」できないとしてあきらめたという。

そこで駒井が学んだのは、長谷川潔の繊細な情緒的なものではなく、透徹した抒情性、高貴で厳格、そして静謐な美を探求する姿勢であった。

駒井はその抒情性を、銅版画のモノクロームの世界に花開かせていった。白と黒によって展開していく銅版画の世界に確信をもつようになり、そこに専念していく決心をする。それについて駒井は、「黒と白、それはもはや光と影ではなく、物質をかたどった一つの光として我々の目に映じて来る。音のように木魂[ママ]して叫びあい響きつつ輝いて、永遠の象(すがた)を瞬時に定着する」と表している。

駒井の抒情性は詩人たち、とくに大岡信の心を捉えた。1958年に大岡信の詩集から2作品を選び、駒井がメゾチントを制作した。そのひとつが《物語の朝と夜》である。

「湖のうえ/悔いの歩みはわずかにぼくより遅い/枯れ木の梢でひよどりに変身し/歌は靄を突き抜け 天にまぎれ/やがてゆっくりぼくは引きあげる」という大岡の詩を受けて、駒井はガーゼのように粗い布目のマチールの上に心象的風景を展開させた。1本の枯れ木が立つ湖畔の夜の風景を霞んだように、ぼやかして抒情的な表現とした。

この駒井は、美術界でも顔の広い作家として知られ、その多くの親しい画商や評論家を惜し気もなく高橋に紹介した。さらに駒井は、その抒情的な表現法とともに版画技法でも高橋に示唆をあたえた。高橋がその父親の法要のために版画をつくろうとした時、駒井自身がそのエディションを1枚1枚刷ったというほど高橋に親切であった。

古茂田守介の影響

高橋秀が心酔したのもう1人は、古茂田守介(1918-1960)という愛媛県松山出身の画家であった。生まれながらの喘息もちで、42歳という若さで亡くなったのも喘息の発作のためだった。酒を飲むと喘息の発作が起こらないとして酒を飲み続けたという逸話も残る人物である。

古茂田は、猪熊弦一郎にその資質を見いだされ、脇田和に師事し、その師匠たちのもと新制作派協会に属して具象画を一筋に描いた。1940年には新制作派展に初入選し、1946年、《踊り子達》で新作家賞を受賞し、1950年に会員に推挙される。1958年に第2回安井賞候補新人展に出品するという、どちらかというと中堅の地道な画家であった。

1950年代は、テーブルの上の瓶や壷といった静物画や裸婦を盛んに描いた。特に心掛けていたのはヴォリュームである。

古茂田は、「一滴の水が小川となり、支流に流れて本流に合し、大海に集まって大きな量をつくり、陸地と合わされて地球という大きな量を形づくっている、そして量は宇宙にまで拡がってゆくのです。このように考えると、何か心に、ゆとりができてある安心感が生まれてきます。つまり量というものが人間の心に与える大きな力でしょう、絵画の場合ヴォリュームとは…描かれた画面全体から発散する力のことをいうのです」と述べている。

その卓越したデッサン力によって重量を感じる程に存在感のある静物や、彫刻的でデフォルメされた裸婦を、抑制された色彩の深いマチエールで描いた。

例えば《裸婦》(1958年)を見るとそれは明らかであろう。頭部から胴部にかけてのフォルムと脚部のフォルムの組み合わせはいかにもアンバランスであるが、そこには妙なヴォリューム感があり、存在感がある。それは鈍い陰影や神経質な輪郭線、そして背景における無彩色の重層的な筆致によって支えられている。

古茂田は、高橋に対して、「秀よ、歩んで行く頂上は、後ろに、後ろに持っていけ」と常々言い、自分の目標を遠くに高くにし、自分の力でゆっくりと地道に歩んで行けと教えてくれた。それは、古茂田の人生訓から出てきているもので、地道に、着実に自分の作品を作っていけということだった。この考え方は、後に高橋を救うことになる。

1960年の2回目の候補で惜しくも賞を逃した時である。「高橋秀の抒情は本物である」とか「瑞々しい詩情」と評論家に言われ、前評判が高かったのに、蓋を空けてみれば、深見隆が受賞し、高橋は次々点に甘んじてしまった。本来なら、「俺の方がずっといいと思っていたのに、なんでだ」と大きく落胆し、自暴自棄になってしまうところを、駒井と古茂田の教えを思い出し、比較的落ち着いて、次に向って前に歩むことができたという。

しかも《四つの椅子》には、駒井と古茂田の影響がみられていた。つまり、駒井のもつ抒情や詩情、古茂田のもつ重厚なマチエールである。

背景の床や壁は、その「ように」写すのではなく、その「ままに」質感を再現しようとしている。それは駒井がガーゼやレースなどを使って、情緒的なものを排除した透徹した抒情性を出そうとしたのに似ている。また、4つの椅子の表情は、その重厚なマチエールにより人間のような存在感を持つ。それは、古茂田の鈍い陰影や神経質な輪郭線、そして無彩色の重層的な筆致によるヴォリューム感や存在感に通じるものであったのだ。

参考文献:谷藤史彦『祭りばやしのなかで -評伝 高橋秀』水声社