吉原英雄:具体美術とデモクラートを駆け抜けたポップ・アート【アートのさんぽ】#07

第二次大戦後の美術を考えようとする時、1950年代の革新的な動向を追うことが重要であろう。

たとえば、抽象的な傾向のアンフォルメルや具象的な傾向の新具象派の画家たちの動きが活発となり、世界の注目を浴びていた。日本の美術雑誌でもジャン・デュビュッフェやジャン・フォートリエ、ジャクソン・ポロック、ベルナール・ビュッフェ、アンドレ・ミノーといった画家たちが大きく取りあげられ、詳細に紹介された。

このような動きに呼応するように、日本でも新しい美術運動が起こり、さまざまな会派が結成された。ここでは関西において起きた2つの大きなうねりに注目したい。

それが瑛九(1911-1960)を中心としたデモクラート美術家協会(以下、デモクラート)、そして吉原治良(1905-1972)(以下、治良)を中心とした具体美術協会(以下、具体美術)であった。

そこからは白髪一雄や田中敦子、アメリカに渡る靉嘔、池田満寿夫、磯辺行久といった国際的な作家たちを輩出していった。

そしてそのデモクラートと具体美術の2つの運動を渡り歩きながらポップ・アートの作家として注目を浴びることになる吉原英雄(1931-2007)がいた。

日本では数少ないタイプのポップ・アートの作家、吉原英雄に注目し、戦後美術を考えたい。

吉原治良との出会い

吉原英雄は、大阪市立美術研究所(以下、研究所という)において吉原治良と出会った。

研究所には、須田国太郎、小磯良平、赤松麟作、田村孝之助、保田龍門、そして吉原治良といった錚々たる講師陣がいたのである。同期の生徒には、具体美術の会員となる白髪一雄や田中敦子、彫刻家の村岡三郎や山口牧生などがいた。

研究所では、石膏デッサンからはじまり、3ヶ月毎にコンクールを開催され、評価点80点以上とったもののみが次の人物デッサンに進むという厳しいカリキュラムであった。

治良は、吉原の遠縁にあたる26歳年長の二科会会員の画家で、吉原製油株式会社の社長でもあった。研究所の指導にはあまり熱心とはいえなかったが、研究所に通う途中、電車に乗り合わせて挨拶したのをきっかけに、吉原の作品だけを見に来てくれるようになったようだ。

吉原がデッサンの腕をめきめき上げていった頃、喀血に悩まされはじめる。仕方なく故郷の広島県向島に転地療養した。自分ではどうしようもない病状、絵に没頭したい欲望、その狭間で悩み、焦燥していた。この時期、倉敷の大原美術館に何度か通い、ゼザンヌの《風景》に魅せられた。画面における意識的な塗り残しに衝撃を受けたという。

転地療養から戻ると、研究所に通うのではなく、治良のアトリエ(芦屋市)に作品を持って行って、見てもらうようになる。

毎週20-30号の作品を5点持って行き、批評を受ける。ダメと言われたら、絵を全部塗りつぶして、また新しい作品を作り直して見てもらうということを1年近く続ける。制作費を抑えながら素早く制作するため、新聞紙を貼り合わせたカンヴァスや、乾きやすいエナメル塗料を使うなどいろいろ工夫した。

具体美術

この頃、治良のもとには多くの若い作家たちが集まっていた。

治良は、芦屋市在住の画家や彫刻家、写真家などに呼びかけ、芦屋市美術協会をつくり、芦屋市美術展覧会(1948年より)を始めていた。そこには、井上覚造や中山岩太、ハナヤ勘兵衛など中堅作家がいて、吉田稔郎、元永定正など若手が集まっていた。この芦屋市展は、はじめ具象的な作品が主流であったが、次第に治良の色彩が強くなり、入選作のほとんどが抽象的、前衛的な傾向となっていった。

一方で、朝日新聞文化部記者の松村寛が世話役となり前衛的な活動をする作家たちの研究会「現代美術懇談会(ゲンビ)」(1952年)を植木茂、須田剋太、中村真、田中健三、山崎隆夫らとともに発足させた。月1度の公開討論会のような研究会が催され、絵画や彫刻、工芸、写真、生花、書、デザイン、建築といった幅広い作家たちが集まり、様々な交流が生まれた。その展覧会としてゲンビ展も始まる。

吉原は、芸大を目指していたが、研究所や治良のアトリエに通ううちに、その進学に疑問を抱き、公募展への応募を目指すようになる。

二科展への応募を考えたが、治良に衝撃のデビューが飾れるようになるまで待てと言われる。最初の公募展出品は第2回ゲンビ展(1954年)であった。

治良のもとには、ゲンビ展などへの出品作品を選定してもらうために若い作家たちが集まり、やがてグループを形成しはじめる。具体美術の結成である。

代表は吉原治良で、船井裕、辻村茂、嶋本昭三、山崎つる子、吉田稔郎、上田民子、岡田博、上前智祐、吉原道雄、東貞美、関根美夫、正延正俊、伊勢谷ケイ、岡本一、藤川東一郎、そして吉原英雄の会員17名でスタートした。1954年8月であった。

治良の口癖は、「人の真似をするな、今までにないものをつくれ」であり、それは具体美術のモットーでもあった。

具体美術の結成当初、欧米の事情に詳しい治良は作品集など出版物の重要性を認識していて、それが評価の基礎となると信じていた。だからこそ作品発表より前に機関誌を出版し、それを海外の関係者に送ろうとしていた。実際、機関誌『具体』は、ミッシェル・タピエやジャクソン・ポロックなどに送られた。それが、後に欧米での評価につながっていくことになる。

吉原と船井裕は、一番若くてフリーだったので機関紙第1号の印刷にあたった。印刷屋から借りた活字を組み、手刷りの凸版印刷機で印刷した。表紙には治良のセルロイド下敷きによる版画を使った。この経験は後の版画制作に生かされることとなる。

機関紙は出来上がったものの、グループの展覧会が開催される気配がまったくなかったため、吉原は不満を募らせた。

機関紙を作るためだけに具体美術にはいったわけでないし、作品に「意味性があってはならない」という治良の考えに対して、「抽象具象にかかわらず意味性を否定したくない。もう少しヒューマンなもの」を描きたいと思うようになっていた。

そして具体美術を辞め(1955年)、デモクラートに移る決意をする。

デモクラート

デモクラートは瑛九が中心となって1951年に大阪で結成された。

創立会員は瑛九のほか、森啓、吉田利次、早川良雄、泉茂、河野徹、棚橋紫水、郡司盛男、内田耕平、外山彌の10名であった。アンデパンダン(無鑑査)を貫く民主的な会の運営を目指し、会員に階級を設けず、公募団体には応募しないことを旗印とした。

宮崎出身の瑛九がその活動の場を大阪から浦和に移すと、東京の会員も加えてデモクラートは拡大していった。

吉原がデモクラートに移ったとき、大阪での中心に泉茂がいた。研究会のような例会が、東京・大阪それぞれ別々に開かれ、展覧会は合同で東京と大阪で開かれていた。瑛九は何度も大阪の研究会に出席していた。

瑛九が出席するときは会に緊張感が走った。会の名称はエスペラント語で民主主義を意味していたが、会の運営は瑛九の圧倒的な存在感に拠っていた。研究会での発言は瑛九の独壇場となり、まるで瑛九の話を聞く会のようになっていた。若い作家が口を開くと、長い経験に裏打ちされた反論をことごとく加えていって、打ちのめしていくといった具合である。瑛九の難解な会話によって若い作家たちは惑わされる場合が多かったが、大きな知的刺激となり、強い影響力をもった。

デモクラートでは銅版画に熱心に取り組む会員が多かった。瑛九をはじめとして、泉茂、加藤正、靉嘔、内海柳子、高井義博、池田満寿夫などである。

吉原はデモクラートに移った時、版画に興味を持てず、むしろ批判的な立場をとっていた。

ところが具体美術の頃には油彩も気持ちよく描けていたのに「ヒューマンなモチーフ」を描き始めると、どの時点をフィニッシュとするのかで迷いはじめていた。

その時、その状態から脱け出すために、版画をやればよいのではないかと考えた。

数点の銅版画を試みてみたが、銅版画にはもうひとつ身が入らなかった。やがて泉茂が利根山光人に教えられてリトグラフをはじめると、吉原もそれに飛びついた。ただ、それは速成のいい加減な技法だったため、たちまち手探りの状態となり、印刷屋に技術を尋ねまわった。ローラーの使い方、Hゴム液のこと、硝酸の加減などなど。

そして、ようやく自分の絵の組み立て方と、リトグラフの制作過程とが無理なく整合するようになり、その制作に熱中するようになる。

版画の制作

この版画への傾倒は、もとをただせば瑛九と美術評論家の久保貞次郎からの伝播であった。

瑛九と久保貞次郎の出会いは1935年、エスペラント語の会合においてだった。瑛九のシュルレアリスム的な絵画に惹かれ交友を深めた。戦後、版画も収集していた久保貞次郎が瑛九にエッチングのプレス機を贈り、エッチングをはじめたという。

「なぜ売れない油絵ばかりを描いてばかりいるのか。現代作家も版画をやるべきだ。」というのが久保貞次郎の考えで、この考えのもとに現代作家に版画を作らせて、一般への普及を図り、作家の生活を支えながら制作を持続させることに腐心した。

その瑛九のエッチングの技術が泉茂に伝わる。泉茂は1953年頃から集中的にエッチングを制作しはじめ、1955年にタケミヤ画廊で個展を契機に、久保貞次郎の勧めもあり、リトグラフも制作していった。これが、吉原などにも広まったのである。

デモクラートの解散

1957年、第1回東京国際版画ビエンナーレが開催される。日本でのはじめての国際的な版画コンクールである。招待部門に加えて、一般公募もあり新人の登竜門ともなった。

泉茂が招待作家として参加し、新人賞をとったのである。公募部門で、吉原もリトグラフ《ひまわり》で入選し、池田満寿夫もカラー・エッチング《太陽と女》で入選した。

泉茂はいちやくマスコミに注目されるようになった。

その受賞の決まった夜、瑛九はデモクラートのメンバーに召集をかけた。その席上、瑛九は「デモクラートは権威に抵抗しようと活動してきたが、この会から国際展の受賞者が生まれ、権威をもってしまった。このまま続けてもデモクラートの最初の主旨に反することになるので解散をすべきである」と宣言した。それを受けて靉嘔はすぐに「解散通知」を各所に送った。あっけない幕切れとなった。

吉原のポップ・アートの手法

吉原は、デモクラートのなかで泉茂の影響もあってリトグラフの魅力にとりつかれていた。油彩のようにいつまでも手を加えるのでなく、版画はどこかで制作を終了させなければ、刷りに進めない。吉原にはその版画の特性が必要だったのである。油彩制作の泥沼から救ってくれたのがリトグラフだった。

吉原は、それまで泉茂のプレス機を借りて制作していたが、1956年に結婚を機にリトグラフのプレス機を入手し、より一層意欲的にリトグラフを制作していった。

このリトグラフと銅版画の併用が吉原に独自の表現をもたらすことになる。

そして1966年、第5回東京国際版画ビエンナーレに《鳥》や《北北西》などを招待出品し、評価を受けるようになる。

この展覧会では受賞を逃したが、外国の審査員が賞候補として最後まで残っていたことをもらしたことからマスコミの話題になり、翌67年2月の銀座・壱番館画廊の個展には多くの観客が訪れたという。

三木多聞も『みずゑ』(67年4月号)で、「かつてデモクラートに参加した新鋭で、昨年の東京版画ビエンナーレでも注目されたが、リトグラフにドライポイントを併用した澄明な色面の明晰な構成に、鳥の形象を交錯させ、緊張度の高い心理表現を獲得していた。」と記述している。

これらの出品作は、三木の展覧会評にもあるようにリトグラフにドライポイント(銅版)を併用した版画であった。

版画に素人には想像しがたいが、これは非常に難しい技術だという。

リトグラフは乾いた紙に刷り、銅版は濡れた紙に刷る。濡らした時の紙の伸縮率を計算に入れて、両版の見当を合せていかなければならない。この性格の異なる版、つまりフラットでドライなリトグラフと、情感にあふれたウェットな銅版をうまく併用することによって、新しい表現を生み出したのである。

たとえば《北北西》のなかで、吉原は鳥のクチバシを逆さまにしてドライポイントで描き、女性のお尻や原色のストライプをリトグラフで描いた。

色面は赤、黄、青とし、そこに黒ベタの面を加える。すべて鋭角を基調として構成し、クチバシの有機的な鋭角と、色面のつくる幾何学的な鋭角との対比を際立たせ、さらに女性の肉体の柔らかさとも対比させようとした意欲作であった。吉原のポップ・アートの始まりであった。

このような時、治良から「君は、やっと君を見付けた」という手紙を受け取った。具体美術から離れていたにもかかわらず、ずっと見守ってくれたことが吉原を勇気づけた。

名作《シーソーⅠ》の誕生

そして1968年11月、第6回東京国際版画ビエンナーレへの招待となった。

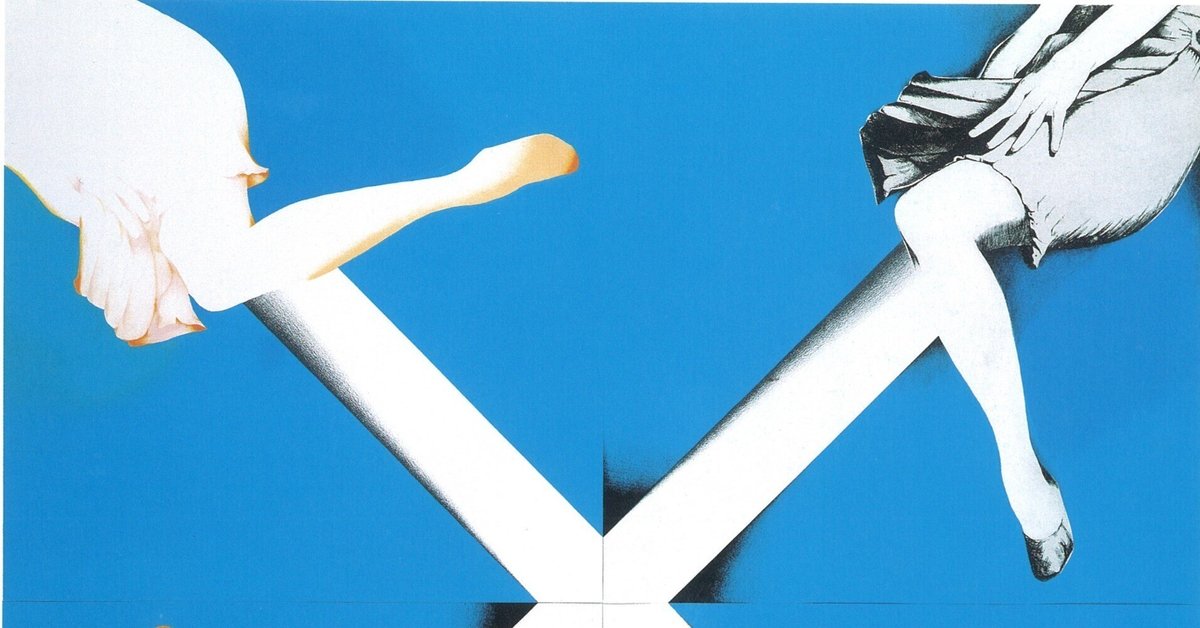

ここに《シーソーⅠ》と《シーソーⅡ》を出品し、《シーソーⅠ》で文部大臣賞を受賞した。

じつはその年の5月、第8回現代日本美術展に招待出品し、《彼女は空に》で優秀賞を受賞していただけに、東京国際版画ビエンナーレでもグランプリが期待されていた。

確かに審査会での議論に最後までその名前が残っていたようだがグランプリは、結局野田哲也が受賞した。

しかし、この年の一連の受賞はいやでもマスコミの注目するところなり、多くの雑誌や新聞の取材や国際展への招待、画廊からの引合いが来て、にわかに多忙となっていった。

とくにこの《シーソーⅠ》は吉原英雄の作品の中でも最も有名な作品といってもよく、現在10館を超える美術館に収蔵され、そして数多くの展覧会に出品され、美術全集や中学教科書にも掲載されている。吉原英雄にとっても重要な作品の一つといえる。

この《シーソーⅠ》には技法的に見ても特筆すべきものがある。

とくにポップ・アートの手法でもある「引用」「反復」の日本における初期の使用例としてあげることができる。ウォーホルにおいては、コカコーラやキャンベルスープといった大量製品やマリリン・モンローなどの現代のアイドル(偶像)が引用され、反復して複製されていた。

《シーソーⅠ》の場合は、アメリカのモード雑誌の広告写真から切り抜いたスカートの女性がモチーフとして引用され、4つのイメージに複製され反復使用されている。切り抜き写真の左足をカットし、上半身をトリミングした。それを拡大して銅版に転写した。

バリエーションを4枚刷って、それを組み合わせるという方法は、この時初めであった。それ以前は、1つの版なかに同じイメージ(鳥など)を繰り返すということをしていた。《シーソーⅠ》と《シーソーⅡ》ではその組み合わせ方を変えた。《シーソーⅠ》では真中を中心にして回転するように組合せ、シーソーの部分がクロスするように構成した。

この手法が全体を一体化させ、大きく力強いフォルムを作り、日本のポップ・アートの代表作となっていったのである。