Doepfer A-100備忘録(3)A-160-1 Clock Dividerの出力

今回はA-160-1 Clock Dividerについて、Doepferのマニュアルには記載されていない、詳細な動作説明をします。

■Clock Dividerとは

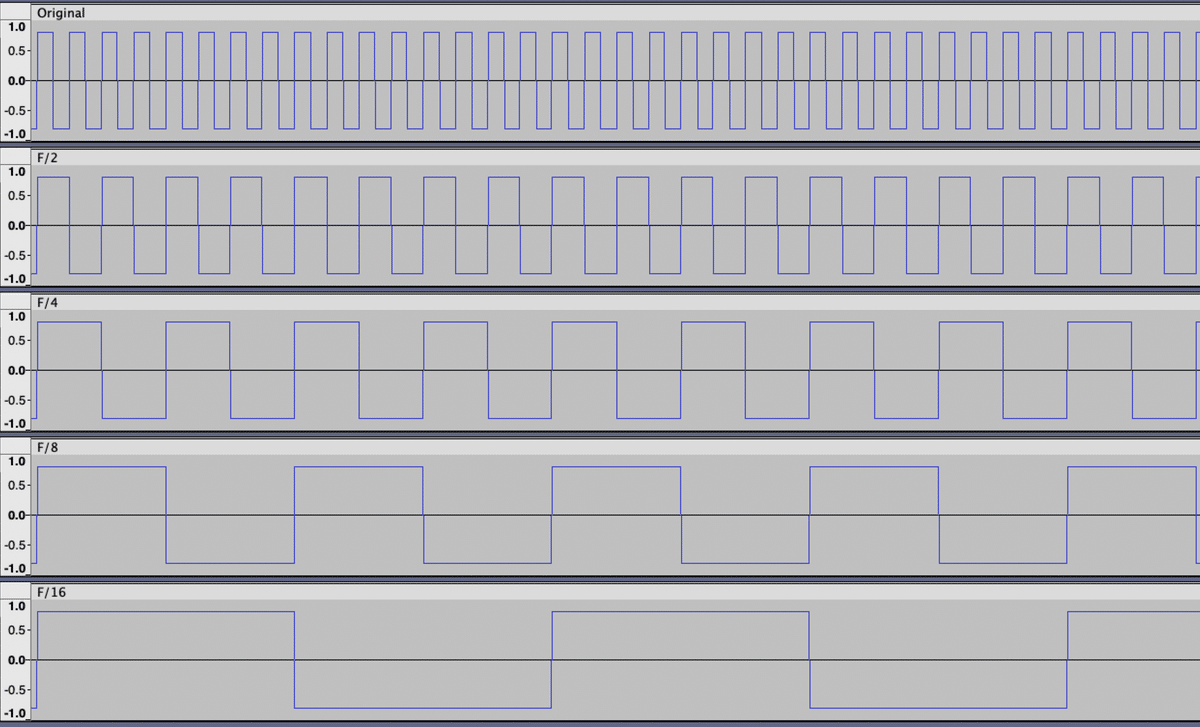

Clock Dividerとは、入力されたクロックの周波数を1/2, 1/4, 1/8 … 1/(2n)と分割するものです(分周という)。例えば120BPMのクロックを入力すれば、60, 30, 15, … BPMのクロックが出力されます。

この説明から、どのような出力クロックがイメージできるでしょうか?単純に思い浮かぶのは下図のようなパターン(最初に入力クロックと各分割出力クロック出力が一斉に立ちあがっていることに注意)ですが、A-160-1の出力はこのようになっていません。

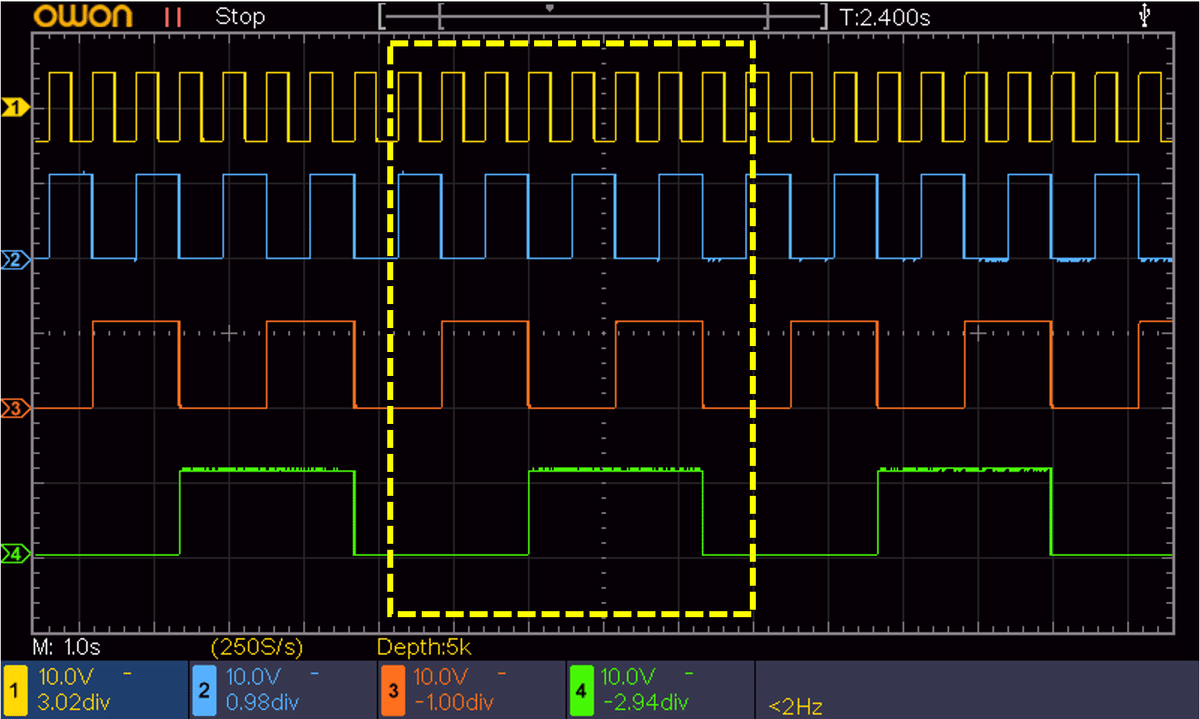

■A-160-1の実際の出力

A-160-1にクロック(矩形波)を入力し、オシロスコープで入力クロック、/2出力、/4出力、/8出力を観察すると、下図のようになっています。/2出力に対し、/4出力と/8出力の立ち上がりタイミングが遅いことがわかります。また、黄色で囲んだ部分(入力クロック8個)が繰り返しのパターンになっています。

このようになる理由は、A-160-1はバイナリ・カウンタと呼ばれる原理でクロックを分割しているためです。バイナリ・カウンタとは、入力されたクロックの立ち上がりが増えるごとに、2進数で数を増やしていく仕組みです。

上のオシロスコープの画像を右に倒して、Original(入力クロック)の立ち上がりが増えるごとに、/2, /4, /8出力の変化を追ってみます。

クロックが立っているところを1、下がっているところを0と見て、2進数にすると下図のようになります。2進数の000 〜 111は、10進数では0 〜 7です。2進数で表された数が順に増えているのがわかります。

この図では/2, /4, /8の出力クロックを追ったので、8個のパターンが繰り返します。/2, /4, /8の全てが立ち上がった111の次は、全てが下がった000となります。

/16, /32, /64の出力クロックも追った場合、2進数の000000 〜 111111 (10進数で0 〜 63)で表される64個のパターンの繰り返しになります。

A-160-1の出力をリズムパターンの生成に使うならば、クロックの立ち上がりに該当するのは、上図で「0から1に変化した時」です。/2 〜 /64の出力クロックが0から1に変化するタイミングをリスト化すると、リズムパターンが予見しやすいので、下記ファイルにまとめました。

クロックの立ち上がりに該当する箇所は赤字で示しています。

2進数は6個の1または0で表され、左からそれぞれ/64, /32, /16, /8, /4, /2のONまたはOFFに該当します。例えば、No.39は100111、No.40は101000 で、No.39からNo.40に移行した時は、左から3つ目の0が1に変化しています。つまり/16 のクロックが立ち上がることが分かります。

複数のクロック出力が同時に立ち上がることは無いのが特徴的です。

■まとめ

A-160-1をリズムパターンの生成に使う際は、分割されたクロックの立ち上がりの位置が、「クロック分割」という言葉から直感的に想像する位置と異なるので、注意が必要かもしれません。

なおA-160-2 Clock/Trigger Divider IIは、Doepferのウェブサイトの説明図によれば、「A-160-1の出力はこのようになっていません」で示したパターンで動くようですが、未検証です。実機を入手する機会があれば検証したいと思います。

Version history

v1.0 : 2023/10/09 公開