あなたは考えるための道具、持っていますか?

今回は『考具 ―考えるための道具、持っていますか?』について書いていこうと思います。

よろしくお願いいたします。

アイデアを出して、考えてと言われたことのある方は多いのではないでしょうか?

そして、いざ机に向かってみたけど、なかなかアイデアが出てこないという経験もしたかと思います。

私も特許や新しい技術を検討するときにそのような経験をしました。

今回はアイデアを出すためや考えるための道具について紹介していきます。

考えるための道具、それを『考具』と呼んでみましょう。

本書では考えるための道具、「考具」を持つことで多くのアイデアを考え出せるとあります。

そもそも考える能力は後天的なもので、誰でも伸ばせるとも言っています。

■アイデア・企画を考える順番

結論、「自分が思うがまま→思いやり」のステップを踏んでいきます。

まず、自分の思いがあって、その思いを会社に適合させていくという順番です。

最初から会社や相手に合わせてしまうと、出てくるアイデアが平凡なものになってしまいます。

「今、目の前にある課題に対し、自分はどうしたいのか」をまずはっきりさせることがアイデア・企画のスタート地点です。

■アイデアとは自由奔放でいい

まず前提として、アイデアに完璧さはいりません。

完璧なものを目指すといいものを出そう出そうと焦ってしまい、結果としていいものが出ません。

とにかく一行でも、1単語でも実現度無視で数を出すことが重要です。

アイデアを出すときは紙に書くのが良いです。

特に、新規アイデアを出すときに覚えておきたいのは、アイデアは既存のアイデアや要素の組み合わせでできていることです。

ゼロから新しいものを生み出す必要はなく、何かと何かを組み合わせることで新しいアイデアが生まれていきます。

■頭の動かし方のキホン

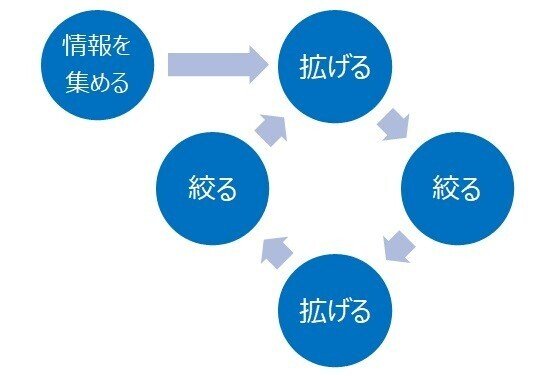

アイデアや企画につながる頭の動かし方はまず情報を集めインプットします。

そして拡げて絞るという繰り返しです。

拡げるときはできるできない関係なく自由奔放に、絞る時はシンプルにします。

既存のアイデアなどの情報は多い方が有利です。

ですので、アイデアや情報収集が肝となってきます。

■情報をインプットする考具

・カラーバス

例えば、「今日の色は赤」と決めると、普段よりも赤いものが目につきます。

人間の脳というのは意識したものに意識がいきます。

ポルシェが欲しいと思うと普段よりも街中でポルシェを見かけることが多くなったなと思うはずです。

逆に意識していないと何も頭には入ってきません。

カラーバスとは色や形、音などを決めて、半強制的に普段意識していないものに目を向けさせようとする狙いがあります。

「こんなものがあるんだ」という発見が情報の幅を広げていきます。

・ちょいメモ

人間は時間とともに忘れる生き物です。

せっかくのアイデアや発見も忘れてしまっては意味がありません。

ですので、メモ帳やノート、その場に何もなければ手のひらにでも書きましょう。

なんとなく気になったことレベルのものでいいので書くことが大事です。

また、メモすることで、頭の中のものを外に出すので、頭の中の整理にもつながります。

・7色インコ

手塚治虫氏の漫画からとっているそうですが、誰かになりきってみると違う世界が見えてきます。

例えば、商品企画であれば、実際に自分が利用してみてお客さんの立場になって考えるなどです。

自分以外の人になりきるのは難しいですが、その分思ってもいないような情報を得ることができるはずです。

・臨時新聞記者

新聞や本を読むことで情報はインプットできますが、活きた情報、新聞や本に載らない特殊情報は現場に行かなければわかりません。

そして、現場に行って記者のごとく取材をすることです。

人にも聞くのは当然ですが、エンジニアはモノにも聞く必要があります。

とにかく生の声、生のデータを集めることです。

■アイデアを拡げるための考具

・アイデアスケッチ

アイデアのタイトルと内容を三行程度くらいでいいので書いてみると良いです。

1枚に1アイデアでとにかく思ったことを書いてみることです。

・マインドマップ

放射上に連想したものを表現していきます。

A4以上の用紙を横にして、中心にテーマを書いて自由に連想して広げていきます。

・オズボーンのチェックリスト

9個の質問からアイデアのヒントを見つけていきます。

・ブレーンストーミング

上記は一人で行えるものですが、こちらはグループで使う考具です。

三人寄れば文殊の知恵という言葉もあるように、一人では出なかったアイデアを出せる可能性もあります。

ブレーンストーミング(ブレスト)にはルールがあります。

批判しない

発言は自由

とにかく数を出す

他人に便乗もOK

今回はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございました。