【大学受験】文系数学は基礎固めだけで偏差値70に届く

初めまして。とまこまと申します。

軽く自己紹介をいたしますと、北関東の男子校で、文系、選択は世界史/地理、物基/化基をとっています。

今回は、数学の勉強法について書いていこうと思います。

まずその前に…

僕は受験でとても悩むタイプで、数多くのブログや記事を読んでいて、某授業しない塾のYouTubeなどもたくさん見ていました。

そんな中でも特に僕を悩ませていたのが数学で、入学前から苦手意識がありました。

そして多くの記事について言いたいことがありました。

偏差値〇〇から70いきました〜みたいな投稿ほぼ全ての最低偏差値が冠模試でのこと。ふざけるなと。僕だって一橋オープンで偏差値35を叩き出しました。おそらく、大学受験でいわゆる難関大を目指す方は多くいると思いますが、中堅大学向けの情報って少ないんです。

さて、そんな中僕が行なっている中堅国公立向けの数学勉強法をお教えしていきたいと思います。

まずあんたの偏差値はどんなもんだ?とかになるかと思いますが、進研模試数学の変遷はこんな感じです。

はい。これだけをみて、そもそも高いじゃないかと思う人もいれば、ずっと低いまんまじゃねえかと思う人、多種多様にいるかと思います。

ただ、僕が言いたいことは、文系で数学嫌いな人、数学で偏差値70人生でとりたくねえか?って話です。

グラフを見て貰えば分かると思いますが、僕が数学の勉強を始めたのは大体3年が始まる前くらいです。(春休み中に始めた)

そこから短期間で偏差値53→71まで上げた方法、具体的に解説していきます。(共テは75点くらいまでいけるかも)

・使った参考書等

・教科書

・基礎問題精講

基本的にはこの2つのみです。

主に使用していたのは基礎問題精講ですが、それだけだと少し足らないなって思ったところで教科書で理解を深めると言った使い方をしていました。

ここからはもう少し具体的な話をします。

基礎問題精講の使い方

まずみなさんがすることは、基礎問題精講を一周することです。これをしないことには始まりません。嫌だって思うかもしれませんが、とにかくやってください。

この問題がわからないなと思ったら、答えを見てください。ですがその際、しっかりと解説を読んでください。そしてしっかりとその内容を理解してください。少しでもわからないなと思ったらその場で解決してください。方法はなんでもいいです。YouTube、友達、先生、教科書、いろいろありますよね。

そして、その問題で大事だなと思った式や、考え方にマーカーをひいたり、印をつけたりしてください。

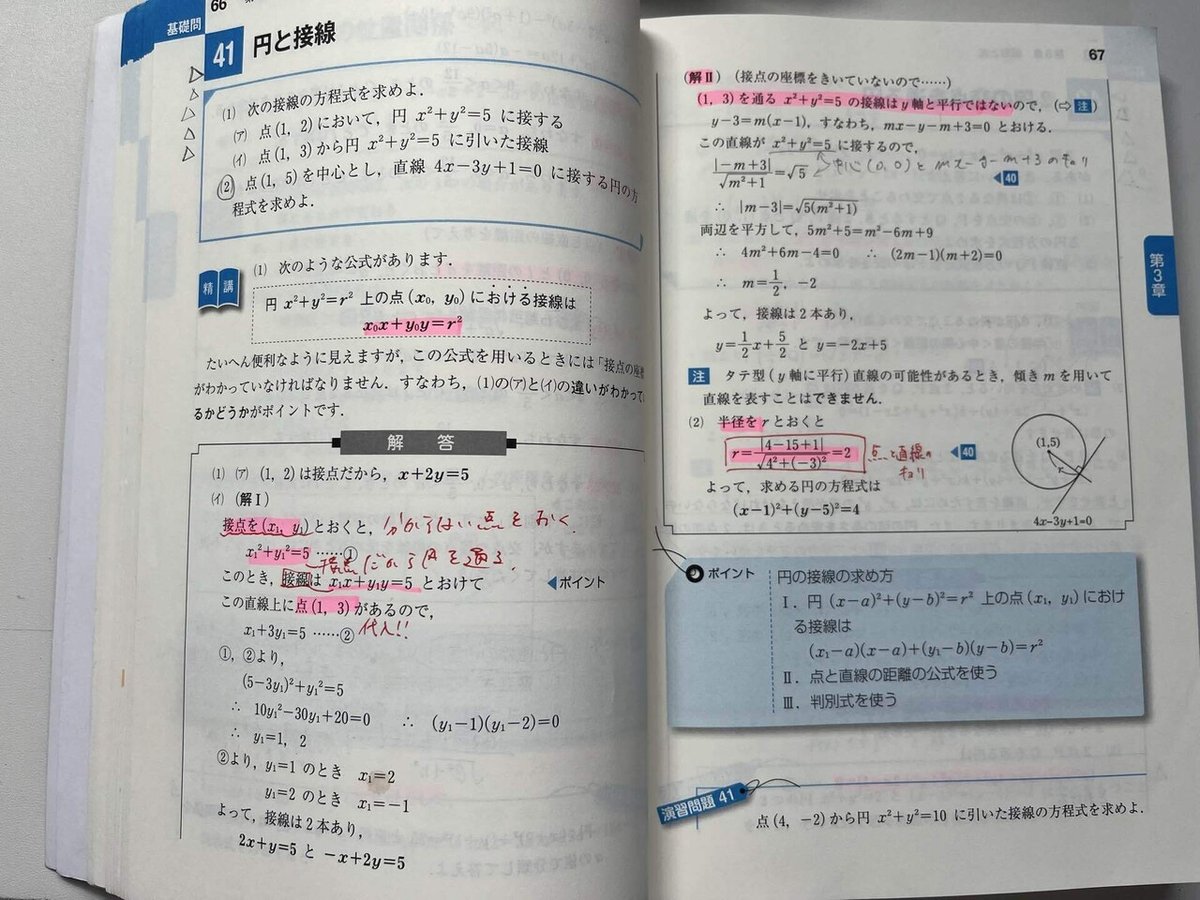

例として一枚、写真を貼ります。

このようにこの式のここが大事だ、そう感じたところに補足やマーカーをしておきます。

自分が大事だと感じたところでいいです。それに間違いも正解もありません。

この方法でまずは一周してくださいね。

それと、もう一つ、1周目で何も見ずにできた問題はできたという印をつけておいてください。マーカーも補足もしなくて大丈夫です。

次のステップです。

何周もする

普通じゃないか。そう思った人がいるかもしれません。ですが、2周目以降は手は動かしません。

使うものは基礎問題精講と小さい紙だけです。

以下のことをしっかりこなせば自ずと解法が身につくはずです。粘り強く頑張ってください。

解答を隠す

写真のように解答部分を隠してください。

右側も隠れるようにできるとなおいいですが、自分はこの紙でやっていました。そして問題を読んだら思い出すんです。ここが大事だ、ここはこうするんだ、少しずつで大丈夫です。思い出せなかったらまた解答を見ます。

はいはい。こうやって解くんだったね。そうしていくうちに、また大事なところがここか?いやこっちもか?と増えていくはずです。

これがこの勉強法で1番大切な部分であり、数学力を高める方法だと思います。

ここができないと、この問題が解けないんじゃないかって、それがわかってくるんです。

さらに言えば、この勉強法では自分の言葉で補足するということも大切です。自分の言葉で書くことで脳が覚えます。別の話になってしまいますが、僕は世界史の語呂合わせはほとんど自分で作ります。なぜかずっと覚えているんですね。

話は逸れましたが、上記の内容で二周目が終わったら同じように三周、四周と、全ての問題の解法を自分の言葉で説明できるようになるまでひたすら周回します。あまり時間をかけなくていいです。

できた問題は飛ばしていいので、だんだんと楽になっていくのではないかと思います。

これが僕が数学偏差値53→71まで上げた勉強法となります。みなさんもぜひやってみてください。まとめると

・問題集を一周する

・その際に大事な点を書き留める(自分の言葉で)

・二周目を行う(自分の言葉で解法が説明できるまで)

受験までの時間が少ないという人はここまでで十分ですが、最終的に基礎問題精講の問題を実際に解いてみると本当に身についているのかが分かりますので、解いてみると意外と抜けてる部分がわかり抜けが少なくなると思います。

また、どのくらい時間が必要なの?と思う方に、一応参考までに

基礎問題精講IA 23時間

基礎問題精講IIB+べ 44時間

でした。苦手な問題では七周したものもあります。

ぜひみなさんも勉強に取り入れてみてください。みなさんの受験の成功を祈っています!

もし皆さんの役に立ったら投げ銭程度に買っていただけると幸いです!