個人的2024年ベスト映画

年の瀬ですね。今年劇場鑑賞した映画で、特に印象に残ったものを10本選びました。

10 ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ

物語の舞台は、1970年代のマサチューセッツ州にある全寮制の寄宿学校。生真面目で皮肉屋で学生や同僚からも嫌われている教師ポールは、クリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監督役を務めることに。そんなポールと、母親が再婚したために休暇の間も寄宿舎に居残ることになった学生アンガス、寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーという、それぞれ立場も異なり、一見すると共通点のない3人が、2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすことになる。

劇場鑑賞した時はまだ暑さが厳しい季節だったこともあり、平坦気味のストーリーを少々退屈に感じたのだけど、先日Amazonプライムビデオの配信で改めて今作を観返したところ、クリスマスの季節も相まって非常に印象深い作品に思えた。

頑固で嫌われ者の教師ハナム、家族でクリスマスを過ごす予定だったが、離婚した母親が再婚相手と旅行に出かけてしまい1人学校に残ることになってしまったアンガス、息子を亡くした調理係のメアリーの孤独な3人のバランスがとても良い。互いの足りない部分を、寄り添い合いながら少しずつ埋めていくような関係。

運命的な出会いや物語を大きく揺るがすような大事件は起きないが、連続する他愛無い日々の中にある小さな寂しさや優しさの中にドラマは生まれるものだと思うし、観終わった後に少しずつ温かさに包まれていくような気持ちになった。劇伴がとても良い。この映画を機に欲しいレコードが増えた。

9 ルックバック

「チェンソーマン」で知られる人気漫画家・藤本タツキが、2021年に「ジャンプ+」で発表した読み切り漫画「ルックバック」を劇場アニメ化。「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」や「君たちはどう生きるか」などさまざまな話題のアニメに携わってきた、アニメーション監督でアニメーターの押山清高が、監督・脚本・キャラクターデザインを手がけ、ひたむきに漫画づくりを続ける2人の少女の姿を描く青春ストーリー。

学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。以来、脇目も振らず、ひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。

しかし、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本から「ずっとファンだった」と告げられる。漫画を描くことを諦めるきっかけとなった京本と、今度は一緒に漫画を描き始めた藤野。二人の少女をつないだのは、漫画へのひたむきな思いだった。しかしある日、すべてを打ち砕く事件が起きる…。

今年は『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』など、話題のアニメ映画が何本か公開された年だった。3年前に「ジャンプ+」で初めて原作を読んで以降、その後に出版された単行本も買うほど好きな作品だったが、『チェンソーマン』のアニメ版が個人的にハマらなかったことと58分という上映時間の短さも相まって今作の公開には一抹の不安を感じていた。

はじめは敬遠していたものの実際に劇場で観てみるとその不安はすぐに晴れた。話の展開が分かっていたため純粋に楽しめなかった部分はあるが、原作の魅力を忠実に映像作品に昇華できていたと思う。コミックにはコミックの良さがあるが、アニメーションならではの良さが確かにあった。

漫画制作だけに限らず、音楽でも芸術でもスポーツでも、学生時代に何かに真剣に打ち込んだ経験がある人ならば、あの頃持っていたかもしれない克己心を思い出すはず。10代の学生の皆さんには『ブルーピリオド』と併せておすすめしたい。

8 Chime

「CURE キュア」「回路」「ドッペルゲンガー」などのサスペンス、ホラー作品でも知られる黒沢清監督が手がけたオリジナルの中編作品。あるチャイムの音をきっかけに、料理教室で講師を務める主人公の日常に異変が起こるさまを描く。

料理教室で講師として働いている松岡卓司。ある日のレッスン中に、生徒のひとりである田代一郎が「チャイムのような音で、誰かがメッセージを送ってきている」と不思議なことを言い出す。事務員のあいだでも田代は少し変わっていると言われているが、松岡は気にせず接していた。しかし別の日の教室で、田代は「自分の脳の半分は機械に入れ替えられていてる」と言い出し、それを証明するために驚きの行動に出る。これをきっかけに松岡の周囲で次々と異変が起こり始め……。

怖い。怖すぎる。45分で良かった。

この作品が醸し出す恐怖の根源は「見えないこと」にあるのでは。心の中の潜在的な狂気、破壊的衝動、誰も座っていない椅子、カーテンで隠された部屋、玄関扉の向こう側。ゆっくりと左右に進むカメラワークが「そこに何かいるかもしれない」という不安を煽り続ける。子供の頃、進むまで先が見えない横スクロールのゲームが怖かったのを思い出した。

7 SUPER HAPPY FOREVER

2023年8月19日、伊豆にある海辺のリゾートホテルを訪れた幼馴染の佐野と宮田。まもなく閉館をするこのホテルでは、アンをはじめとしたベトナム人の従業員たちが、ひと足早く退職日を迎えようとしている。佐野は、5年前にここで出会い恋に落ちた妻・凪を最近亡くしたばかりだった。妻との思い出に固執し自暴自棄になる姿を見かねて、宮田は友人として助言をするものの、あるセミナーに傾倒している宮田の言葉は佐野には届かない。2人は少ない言葉を交わしながら、閉店した思い出のレストランや遊覧船を巡り、かつて失くした赤い帽子を探し始める。

大切なものは人それぞれ。自分にとっては全く価値の無いように思えるものが別の誰かにとってかけがえの無いものであるように、他人にとっては見向きもされないようなものが自分にとってこの上なく愛おしく思えることもある。それは胡散臭い指輪かもしれないし、売れ残った帽子かもしれない。その大切さは失ってから気付くものである。

6 ナミビアの砂漠

初監督作「あみこ」でベルリン国際映画祭フォーラム部門に史上最年少で招待されるなど高く評価された山中瑶子が監督・脚本を手がけ、「あんのこと」の河合優実を主演に迎えて撮りあげた青春ドラマ。現代日本の若者たちの恋愛や人生を鋭い視点で描き、2024年・第77回カンヌ国際映画祭の監督週間で国際映画批評家連盟賞を受賞した。

世の中も、人生も全部つまらない。やり場のない感情を抱いたまま毎日を生きている、21歳のカナ。優しいけど退屈なホンダから自信家で刺激的なハヤシに乗り換えて、新しい生活を始めてみたが、次第にカナは自分自身に追い詰められていく。もがき、ぶつかり、彼女は自分の居場所を見つけることができるのだろうか・・・?

冒頭の喫茶店のシーン、知人の死に一向に興味が湧かず、本来耳を傾けるべき話題よりも周囲のノイズばかりが入ってくる音響の演出が非常に妙で、あっという間に惹き込まれた。

主人公のカナの心は乾いた砂漠のようにいつまでも満たされず、幸せそうな妊婦や、一流大学を卒業し官僚として働く彼氏の友人の姿を直視できない。「(なりたくもないけど)普通になれない自分」に苛立ったりもどかしさを感じたりする経験は、現代に生きる多くの20代にとって共感できるのではないだろうか。

隣人の女性は何者なのだろう。カナの心に内在するイマジナリーフレンドなのかな。思っているだけなら自由だもんね。

5 侵入者たちの晩餐

とある夜、豪邸に侵入する三人の女。普段は家事代行サービスで働く平凡な彼女たちがなぜ罪を犯すことになったのか…?侵入の先にあるのは 絶望か希望か……!?

東京ドラマアウォード《グランプリ》をはじめ、ギャラクシー賞やATP賞、放送文化基金賞、バンコクでContentAsia Awards、 カンヌでContent Innovation Awardsを受賞。国内外の賞を総ナメにした「ブラッシュアップライフ」のチームが集結!バカリズム脚本の新作スペシャルドラマ。

とある年の瀬の夜、やり手の社長・奈津美(白石麻衣)が暮らす豪邸に侵入する三人の女・亜希子(菊地凛子)、恵(平岩紙)、香奈恵(吉田羊)。時はさかのぼり1か月前、家事代行サービス会社で働く亜希子は、同僚の恵から社長の奈津美が脱税をしており、その自宅に大量の金を溜め込んでいるという噂を聞いていた。常日頃から会社の方針や待遇に不満を抱いていた亜希子は、恵の友人の香奈恵とともに3人で社長の家に侵入し、そのタンス預金を盗み出すことに…。

昨年日本テレビで放送された『ブラッシュアップ・ライフ』があまりにも傑作だったバカリズム脚本の新作。年始にスペシャルドラマとして放送され、その脚本の緻密さに感動したのを覚えている。退屈な日々が続く中、脱税の噂の真相を暴くため、週末お茶しに行くくらいの温度感で犯罪計画を立てるところから物語は動き出す。

「まあ善ではないけど普通の泥棒ほど悪じゃなくない?」

「必要な分だけ取って あとは寄付すればいいんじゃない?」

「それだったらどっちかって言うと善じゃない?」

明らかに犯罪に向いていない3人、動機の理屈はめちゃくちゃなんだが妙に納得してしまう。バカリズム得意のコミカルな会話劇に加え、中盤以降、急加速していくテンポの良さ・終盤の伏線回収はまるで内田けんじ作品を彷彿とさせるようだった。2回観た!

4 悪は存在しない

「ドライブ・マイ・カー」でアカデミー国際長編映画賞、カンヌ国際映画祭脚本賞、「偶然と想像」でベルリン国際映画祭銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞するなど国際的に高く評価される濱口竜介監督が、カンヌ、ベルリンと並ぶ世界3大映画祭のひとつであるベネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)受賞を果たした長編作品。「ドライブ・マイ・カー」でもタッグを組んだ音楽家・シンガーソングライターの石橋英子と濱口監督による共同企画として誕生した。

自然豊かな高原に位置する長野県水挽町は、東京からも近いため近年移住者が増加傾向にあり、ごく緩やかに発展している。代々その地に暮らす巧は、娘の花とともに自然のサイクルに合わせた慎ましい生活を送っているが、ある時、家の近くでグランピング場の設営計画が持ち上がる。それは、コロナ禍のあおりで経営難に陥った芸能事務所が、政府からの補助金を得て計画したものだった。しかし、彼らが町の水源に汚水を流そうとしていることがわかったことから町内に動揺が広がり、巧たちの静かな生活にも思わぬ余波が及ぶことになる。

この作品の面白さであり核となる部分は、単に物語を「都市と自然」や「善と悪」のような対比構造で表現するのではなく、世界のあらゆる物事が曖昧で絶妙なバランスの上に成り立っている様子を描いた点にある気がする。

グランピング説明会のなかでも、 ごくシンプルに反対してる住民っていうのは、じつはそんなにいないんです。計画をちゃんとしてほしいと(会社側に)言っている。主人公の巧が言ってるのも『計画がまともだったらちゃんと話せる』ということです。

こういうある種の融和的な態度っていうのは、もともとリサーチで知った現実の説明会でも、住民側が持っていた態度だったようです。現実っていうのは、 我々が思ってるほどはっきりと分かれているわけではなくて、グラデーションのなかにあって、そこで物事が起きている

初めは明確な悪のように思えた高橋が、気付くとそんなに悪いようにも思えない。むしろ高橋に感情移入してしまっている自分がいる。確かに完全な悪は存在しないし、同時に完全な善も存在しない。水挽町の住民も、多かれ少なかれ生きるために自然を破壊しているはずだ。誰もがその土地にとっての"余所者"だからこそ、バランスを保ちながら共存し続けようとする。

行き過ぎた開発や他者への干渉はバランスの崩壊を生む。それは突如、前触れもなく起きるものであり、鑑賞者がラストシーンに取り残されたような、あの感覚に近いものなのかもしれない。

3 AT THE BENCH

川沿いの芝生の真ん中に一つのベンチが佇んでいる。ある日の夕方、そのベンチには久しぶりに再会する幼馴染の男女が座っている。彼らは小さなベンチで、どこかもどかしいけれど、愛おしくて優しい言葉を交わしていく。

この場所には他にも様々な人々がやってくる。別れ話をするカップルとそこに割り込むおじさん、家出をした姉とそんな姉を探しにやってきた妹、ベンチの撤去を計画する役所の職員たち。

一つのベンチを舞台に、今日を生きる人々のちょっとした日常を切り取るオムニバス長編作品。

映像監督 / 写真家として活躍し、数々のCMや広告、米津玄師などのアーティスト写真や星野源、カネコアヤノ、never young beachなどのMVも手掛けている奥山由之による自主制作映画。東京・二子玉川の川沿いに佇む古ぼけたベンチを舞台に人々の何気ない日常を切り取った内容となっており、2023年9月に第1編「残り物たち」、2024年4月に第2編「まわらない」がVimeoで無料公開されていた。今回の劇場公開では、全5編からなるオムニバス長編作品として上映。なお、第1編は「silent」の生方美久が脚本を手がけ、広瀬すずと仲野太賀が出演。第2編は蓮見翔(ダウ90000)が脚本を務め、岸井ゆきの、岡山天音、荒川良々が出演、第3編は劇作家の根本宗子が脚本、今田美桜と森七菜が出演。第4編は奥山監督自らが脚本を務め、草彅剛、吉岡里帆、神木隆之介がキャストに名を連ねるなど、自主制作とは思えない豪華な顔ぶれが並ぶ。

同じ場所でも、時間帯やカメラワーク、脚本家や役者が変わることで全く異なる印象を与えることができるという、映像作品の奥ゆかしさに改めて感動した。全編を通して作品の根幹にあるのは、第4編で描かれた「人間は感覚と言語が分かれている生き物だからこそ、言葉を使って一生懸命コミュニケーションを取らなければいけない」という奥山監督のメッセージなのでは。(この言葉の余韻を残すためにもエピローグとなる第5編はもう少し短くても良かったかもしれない)

「ちょっと嫌なことがたくさんある」という感覚を、寿司を喩えに1本の良質なコントに昇華させるダウ蓮見の才能が素晴らしい。変なおじさんがフレームインしたり、バレバレのロシアンルーレットが始まったりすることで、鑑賞者に「これがどう帰着するのか」という緊張感を与える展開も非常に面白かった。

また、ベンチを心の距離感を可視化する装置として捉えることもできるよな。never young beachの安部勇磨、The SALOVERSの古舘佑太郎など、奥山監督の手掛けたMVに関連するミュージシャンが出演していたのも良かった。

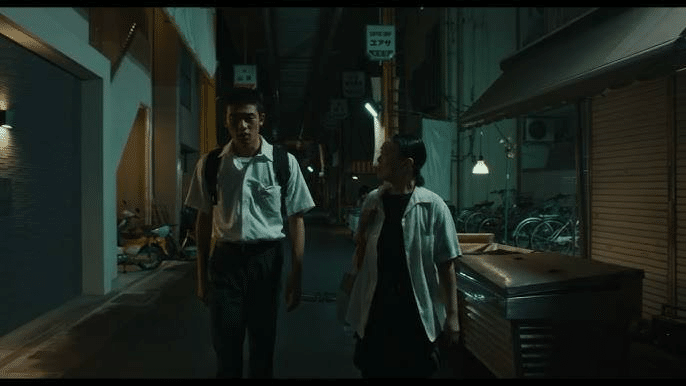

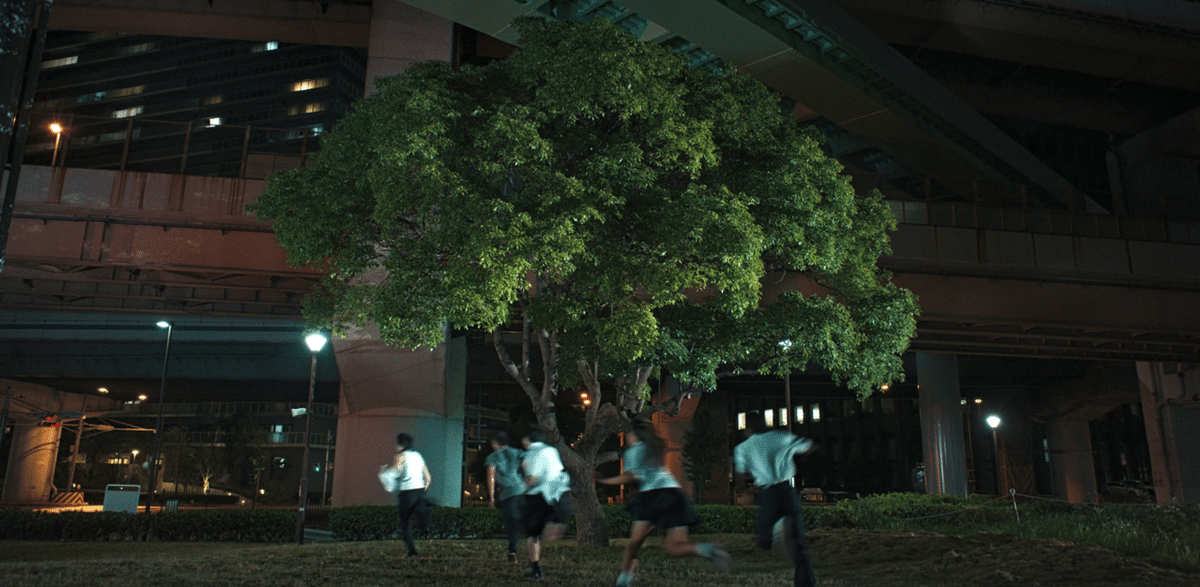

2 HAPPYEND

今からXX 年後、日本のとある都市。

ユウタとコウは幼馴染で大親友。いつもの仲間たちと音楽や悪ふざけに興じる日々を過ごしている。こんな幸せな日常は終わらないと思っていた。

高校卒業間近のある晩、いつものように仲間と共にこっそり学校に忍び込む。そこでユウタはどんでもないいたずらを思いつく。「流石にやばいって!!」と戸惑うコウ。「おもろくない??」とニヤニヤするユウタ。

その翌日、いたずらを発見した校長は大激怒。学校に四六時中生徒を監視する AI システムを導入する騒ぎにまで発展してしまう。この出来事をきっかけに、コウは、それまで蓄積していた、自身のアイデンティティと社会に対する違和感について深く考えるようになる。その一方で、今までと変わらず仲間と楽しいことだけをしていたいユウタ。

2人の関係は次第にぎくしゃくしはじめ...。

学校も社会も「決められたルールの中で生きる」という構造は同じであり、その中で生きる人々の多くは決して現状に満足しているわけではなく、「どうせ何も変わらない」という諦めを感じているのではないか。デモ活動を冷笑し、緊急地震速報のアラームは気にも留めない。

ユウタとコウは同じ高校に通う同級生であり、音楽という共通の趣味から一緒にいるが、社会的に2人は全く異なる立場にある。コウは在日韓国人として構造的な差別を受け、奨学金を借りなければ学業を続けることもできないほど経済的にも苦しい家庭環境で生活をしている。恵まれた環境で不自由なく暮らし、自由を求める脱社会的なユウタを疎ましく感じるのも無理はない。「大学とかで会ってたら友達になってたのかな」という言葉を聞くまで、ユウタは彼の心の痛みに気付かなかったはずだ。

AI監視システムとか露骨な差別描写とか、時代錯誤な教育観とかそういう設定の部分で評価を落としているような印象だけど、この作品の見どころはもっと本質的な部分であり、大人でも子供でもない若者たちの葛藤を通して、変化の激しい予測困難な時代をどう生きていくのかを問いかけるメッセージ性にあると思う。カメラワークや劇伴も最高だった。ぜひ劇場で観てほしい!

1 夜明けのすべて

「そして、バトンは渡された」などで知られる人気作家・瀬尾まいこの同名小説を、「ケイコ 目を澄ませて」の三宅唱監督が映画化した人間ドラマ。

PMS(月経前症候群)のせいで月に1度イライラを抑えられなくなる藤沢さんは、会社の同僚・山添くんのある行動がきっかけで怒りを爆発させてしまう。転職してきたばかりなのにやる気がなさそうに見える山添くんだったが、そんな彼もまた、パニック障害を抱え生きがいも気力も失っていた。職場の人たちの理解に支えられながら過ごす中で、藤沢さんと山添くんの間には、恋人でも友達でもない同志のような特別な感情が芽生えはじめる。やがて2人は、自分の症状は改善されなくても相手を助けることはできるのではないかと考えるようになる。

『ケイコ 目を澄ませて』同様、三宅唱は人の優しさを描くのが本当に上手な映画監督だと思う。『ケイコ』では聾者と健常者を同じ視点で描くことで、『夜明けのすべて』では登場人物同士が "ただ隣にいる" というスタンスで描くことで、非言語の優しさを表現してきた。家族でも恋人でも友人でもない2人が、互いの弱さを理解し合い、手を差し伸べ合いながら支え合う物語。2人に煩わしさを抱いたりする様子もなく、かと言って過剰に心配するわけでもない絶妙な距離感を保っている栗田科学の人々も、この物語における重要な存在だと感じた。

柔らかい光が差し込むフィルムのような色合いの映像も良かった。街の灯りとプラネタリウムが重なる瞬間、心から良い映画に出会えたと思った。