デジタルミキサー「ALLEN & HEATH CQ-18T」に感じている、配信初心者の"次の一歩"に向いた機材の可能性

今回のテーマは「ALLEN & HEATH CQ-18T」というあまり知られていない音声ミキサーについて。

今年5月に国内発売されたミキサーなのですが、ひょんなことから存在を知り、初心者向けの自動調整機能も充実したミキサーであることを知りました。

今回はこのミキサーに感じている魅力や、配信初心者の”次の一歩”にオススメできる可能性について紹介したいと思います。

デジタルミキサー「CQ-18T」の概要

「CQ-18T」はイギリスの音響ミキサーメーカー「ALLEN&HEATH」社が製造する音声ミキサーです。

本体にはフェーダーがなく、モニターやアプリから操作をするタイプのデジタルミキサーです。代わりに幅約35cm、奥行き約25cmと、非常にコンパクトな筐体に仕上がっています。

それでいて入力端子は18個あり、また出力も7系統の音声を調整することができます。それ以外にもwavファイルの再生やBluetoothの音声入力も可能です。

更にはマルチトラックの録音や、オーディオIFとしてUSBのマルチトラック入出力にも対応しています。私がメインとするセミナー配信で言えば、十二分な入出力を兼ね備えていますね。

市場価格は約17万円。決して安くはない価格ですが、その価値がある機能が備わっていると思います。その魅力を紹介していきます。

デモ機を借りてテストをしてみました

今回紹介するにあたり、CQ-18Tのデモ機を借りて色々とテストをしてみました。

コミュニティメンバーさんにご協力もいただき、ヒビノ株式会社のグループ企業様にお借りをしております。

今回はサポートしている方のスタジオでの利用を想定したテスト、またコミュニティメンバーでPAのBonさんにもご協力いただいたプロの目線からの検証会を行ってみました。

写真や動画はあまり残せていなかったのですが、私の結論としてはとても良い印象を得ることができました。私のメインミキサーはこちらに乗り換える予定で、またサポートしている方のスタジオでも導入いただく予定です。

いずれ物が届いたらより細かく紹介したいとは思いつつ、現時点で感じている魅力について記事にまとめてみたいと思います。

魅力を感じている2つの機能

私がこのミキサーで大きな魅力を感じているのが「フィードバックアシスタント」と「オートマイクミキサー」です。

この二つの機能は配信初心者の音響調整を強力に補助してくれる自動化機能だと思います。順番に紹介していきます。

フィードバックアシスタント

フィードバックアシスタントは、ハウリングを自動的に抑える機能です。「ハウリングサプレッサー」「フィードバックサプレッサー」などとも呼ばれる機能です。

ハウリングを検出するとその周波数を分析し、該当周波数の音量を自動的に下げて再発を防ぎます。下げる周波数の範囲を非常に狭くすることで、全体の音への影響は最小限です。

事前の準備中に設定することもできますし、本番中に起きたハウリングにも自動的に設定を追加してくれます。実際に試してもみましたが、使い方はとても簡単でした。

引用:https://youtu.be/LOupTxfwua8

以前に専門機材を試したこともありましたが、初心者の私にとってはそれと同等の機能のように感じました。(もちろん精度や設定数の上限には違いがありそうですが)

音響初心者の私にとってハウリングはとても怖い存在ですが、この機材があるだけで安心感がありました。

ただ、専門機材だともう一つ別の機材をセットする手間があるので、それを内蔵しているのは大きな魅力を感じています。

オートマイクミキサー

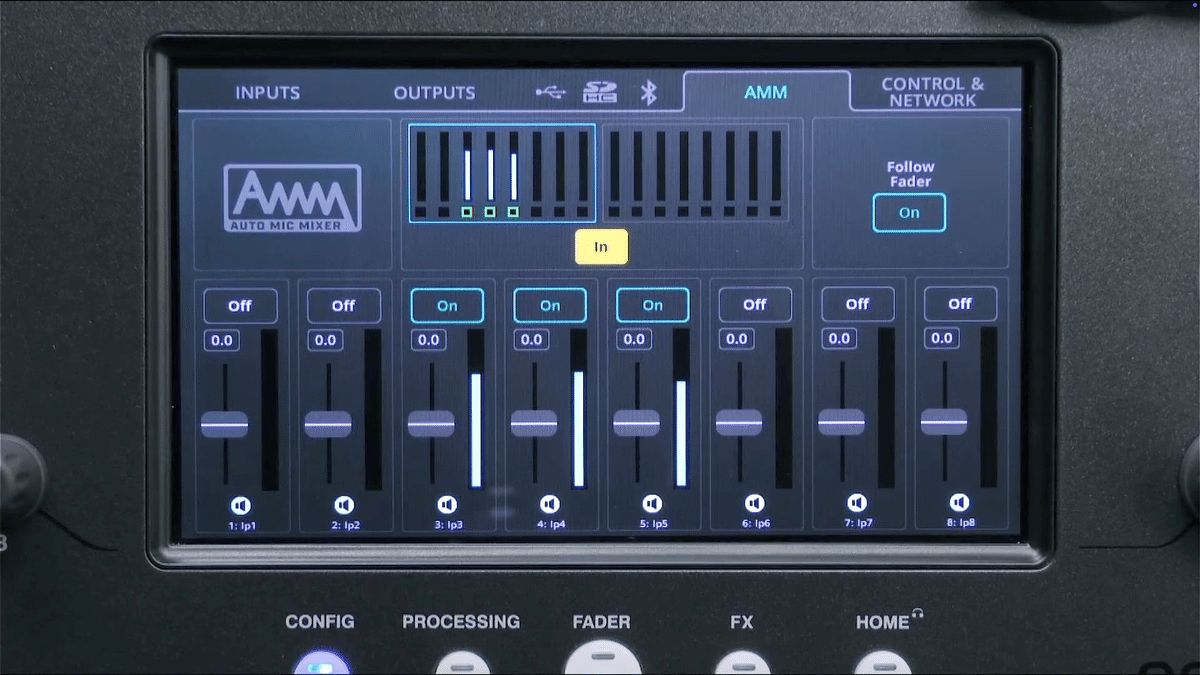

オートマイクミキサーは、音が入っているマイクを検知して、その他のマイクは音量を自動的に下げる機能です。

マイクが増えると背景ノイズや反響感が増え、音声が聞き取りにくくなることがあります。そんな時にも、オートマイクミキサーを使えば音声の明瞭度が向上します。

使い方も簡単で、適用したい入力に対してONをすれば基本的には大丈夫です。目立ったデメリットも無く、基本的にはかけ得の機能になっています。

引用:https://youtu.be/v1YnqBzU-Do

実際にピンマイク5本をつけた状態で、CQ-18TのオートマイクミキサーOFF/ONを比較してみました。

OFFの場合はノイズや反響感も感じましたが、ONの場合は明瞭感が増していると思います。話す人の立ち位置や部屋の状況によっては、もっと強く変化を感じることもあるはずです。

ハンドマイクはピンマイクよりも集音の感度が低いのでまた話も変わるのですが、それでも本数が増えてきた時には有効です。

また、こちらもハウリング防止の効果があるので、フィードバックアシスタントと併せて使えばより抑制に繋がると思います。

本体画面から操作できる安心感

特に気になっているのはフィードバックアシスタントとオートマイクミキサーなのですが、他にも印象的なのは操作方法です。

CQ-18Tは本体にフェーダーが無い代わりに、本体画面とネットワーク経由のアプリ操作の2つで操作が可能です。ネットワークからは最大2台まで同時接続もできます。

特に本体に操作画面があるのは嬉しいことです。うまくネットワーク接続できない場合や、できるだけ早く操作したい時には便利だし、安心感があります。

私はSoundcraft Ui24Rというデジタルミキサーを持っていて、こちらもネットワーク経由でブラウザから操作をします。こちらは本体に画面がなく、ブラウザ操作が必須です。

これは離れた所からも操作できて便利なのですが、出先の環境などでは手間取ってしまう場面もありました。CQ-18Tならより円滑に操作を始められそうなので期待しています。

また、CQ-18TにはWi-Fiスポット機能も内蔵されており、別途Wi-Fiルーターを用意せずともすぐに接続することが可能です。

実はUi24Rにも内蔵Wi-Fiはあるのですが、使うと不安定になりやすいようでした。CQ-18Tは試した限りでは安定していた印象でした。

引用:https://youtu.be/dXtfp88TzQQ?si=vhZtg2SZcr4JHM1H&t=34

本体画面とアプリの操作画面はほぼ同じです。どちらも非常に軽快な操作感で、テスト中に不安定さを感じることはありませんでした。

ちょっと独特な配置構成を感じつつも、慣れれば問題なく使えそうな印象は受けています。

アプリはiOS/Android/Mac/Windowsの4バージョンが用意されているのもすごいなと思いました。

引用:https://www.allen-heath.com/hardware/cq/cq-mixpad/

配信初心者の"次の一歩"にオススメ?

今回CQ-18Tが気になっているのは、配信初心者が"次に選ぶミキサー"としてオススメできるのでは、と思っているからです。

もし初めてのミキサーを探しているのなら、イベント配信の観点では「TASCAM Model 12」をオススメしています。

アナログライクなミキサーで、基本的な操作は本体上で完結ができます。メニューを開かずとも今の状況が把握できるので、トラブル時にも速やかに行動ができるのが魅力の一つです。

今回想定しているのはこの更に次の一歩の製品です。

「ミキサーとは」をある程度理解し、基本操作が分かった方が、より効率的な運用をしたいなと思った時。そんな時にはCQ-18Tの自動機能は便利だと思っています

個人的にはコンパクトな筐体がありがたいですね。運搬の手間が最小限に、便利な機能が詰まっているのはワンオペの効率化が捗りそう…。

検証会の中では、プロ目線で見た時の物足りなさの声もあったり、私自身も気になる点が見つかりました。プロ向け製品ではなく、アマチュアからセミプロまでがターゲットのように感じています。

配信初心者が"次に選ぶミキサー"としては十二分な機能を備えているように思っています。気になった点などは、また品が届いたら紹介をしていきたいと思います。

どうぞご期待くださいませ。

※この記事は12/16(月)に公開していますが、12/15(日)中の公開が間に合わなかったものとなります。次に上がる記事、昨日の中継イベントを含めて前週の4記事分とカウントさせてください。公開が遅くなり申し訳ございませんでした。