映像の「タイムコード」について、調べて試して分かったことのまとめ

今回のテーマは映像編集のタイムコードについて。

タイムコードは編集時にタイミングを合わせやすくするための時間情報ですが、存在は知っていたもののちゃんと触ったことがありませんでした。

今度撮影で使いたいなと思う機会があり、今回は色々な機材をレンタルしてタイムコードの使い勝手を試してみました。

ライブ配信ではありませんが、撮影も表裏一体のような関係だと思います。私の試した内容がご参考になれば幸いです。

公開の検証のきっかけ

今回のテストのきっかけは、今度やる予定の収録現場です。

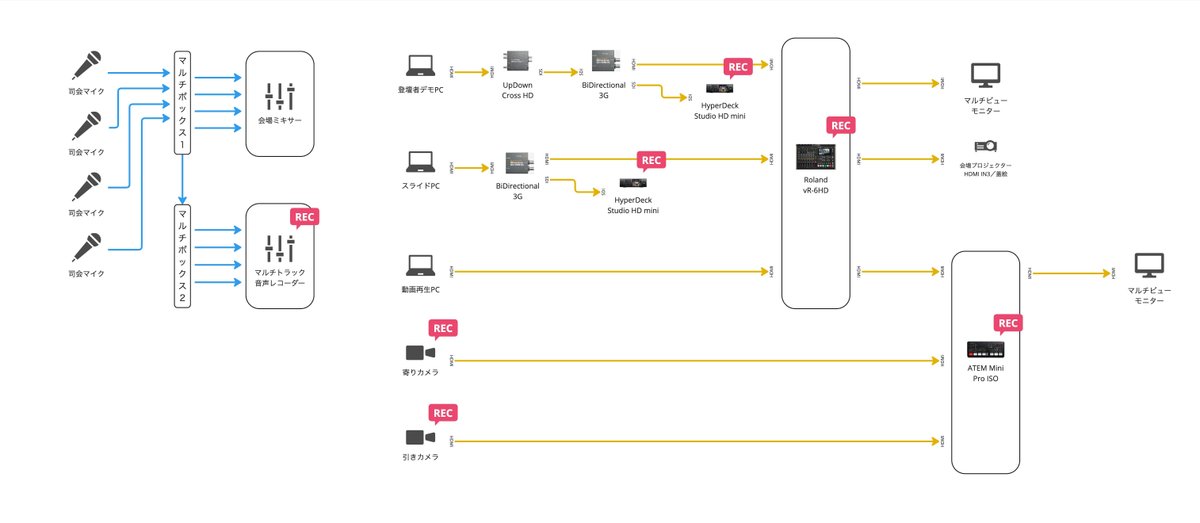

よくあるカンファレンスイベントの収録で、カメラの撮影とパソコンの録画をする予定です。また会場映像のスイッチングも担当するため、映像スイッチャーも持ち込みます。

今予定しているざっくりの機材構成はこちらです。

イベントに影響の大きいプロジェクターへの映像系統は比較的信頼性を高めた構成にしています。PCの映像は個別に録画もしつつ、スイッチャーでも録画をして二重化しています。

カメラの映像はイベント中には使いませんが、確認用&二重録画としてスイッチャーにも入れています。基本的に映像側では二重録画の構成になることを意識しています。

この構成で一つ気になったのが、HyperDeck Studio HD Miniで録画するPCの録画データでした。後で編集をする時に、地味にタイミング合わせが面倒だなと。

カメラだと音声が基準となり、編集時にタイミングを合わせることができます。ただ、PCの録画データには基準となる音声が入っていないので、なんとなくで合わせる必要がでてきます。

基本的には一旦頭さえ合わせれば済む話ですが、もし途中で録画メディアを入れ替えたり、何かトラブルで一旦録画を止めるとそれも崩れてしまいます。

それでもなんとかはできるものの、今回のメイン業務は後編集なこともあり、できるなら素早く終えられるように備えておきたいなと思いました。

タイムコードについて

そのような背景から注目したのがタイムコードです。本来はもっと録画の停止・再開が多い場面で活きる技術だと思うのですが、私自身今まで活用したことがなく以前から気になっていたテーマでした。

ということで、今回はタイムコードについて色々と調べたり、また実際に機材をレンタルして検証を行ってみました。その中で分かったこと、感じたことををまとめていきたいと思います。

そもそもタイムコードは編集時にタイミングを合わせるための時間データです。同じタイムコードが各素材にあると、編集時に簡単にタイミングを合わせることができます。

「00:00:00:00」のような形式で表示されるデータで、お使いの中にもタイムコード対応で表示されている機材があるかもしれません。

このデータのタイミングを同期して使うことで、編集時にタイミングを合わせることができます。

まだ同期していないので、タイミングはバラバラです

調べてみるとタイムコードも複数の形式があるようですが、巷でよく話題になる映像制作のタイムコードは「LTC(Longitudinal Timecode)」という形式のようです。(以降、この記事のタイムコードはLTCを指します)

LTC形式のタイムコードの中身はアナログの音声信号で、その音声信号を対応機材やソフトで読み込むと時間データとして扱われます。

コミュニティで教えてもらったのですが、下記のサイトではタイムコードの音声ファイルが生成できるようです。気になる方は聞いてみてもらうと、「あ、信号だ」と思うはずです笑

この音声ファイルはタイムコード対応の機材だと、映像・音声には影響しない「メタデータ」として記録できます。再生しても私たちは認識できませんが、ファイルにはちゃんと記録されています。

タイムコード非対応の機材の場合は、音声としてタイムコードを録音しておくことで、編集段階でタイムコードデータに変換して使うことができます。ただ、この場合は音声が信号音声になるので、その点には注意が必要です。

万が一を考えて、ステレオ2chの片方にだけタイムコードを入れて、もう片方には音声を記録できる機材もあるようです。以前試したRODE Wireless PROにもそういったモードがありました。

色々な機材で1対1のタイムコード同期をしてみる

タイムコードは、基準となるタイムコード信号を、各機材にも入力することで同期をとります。

タイムコードを生成して配布する親機材を「マスター」、それを受け取る子機材を「スレーブ」と呼びますが、普段私たちが使う機材の中にも、マスターになれる機材は色々とあります。

例えばBlackmagicdesign社の録画機材「HyperDeck Studio」や、業務用ビデオカメラの中にも搭載機種があります。また、録音機材の中にも搭載機種は少なくありません。

これらはタイムコードの出力端子を持っており、そこから信号を取りだして配ることになります。今回試した中だと、端子はBNC端子とステレオミニジャックのパターンがありました。

もしスレーブ(子機)が1台なら、マスターとケーブルを直接繋げばタイムコード同期ができます。

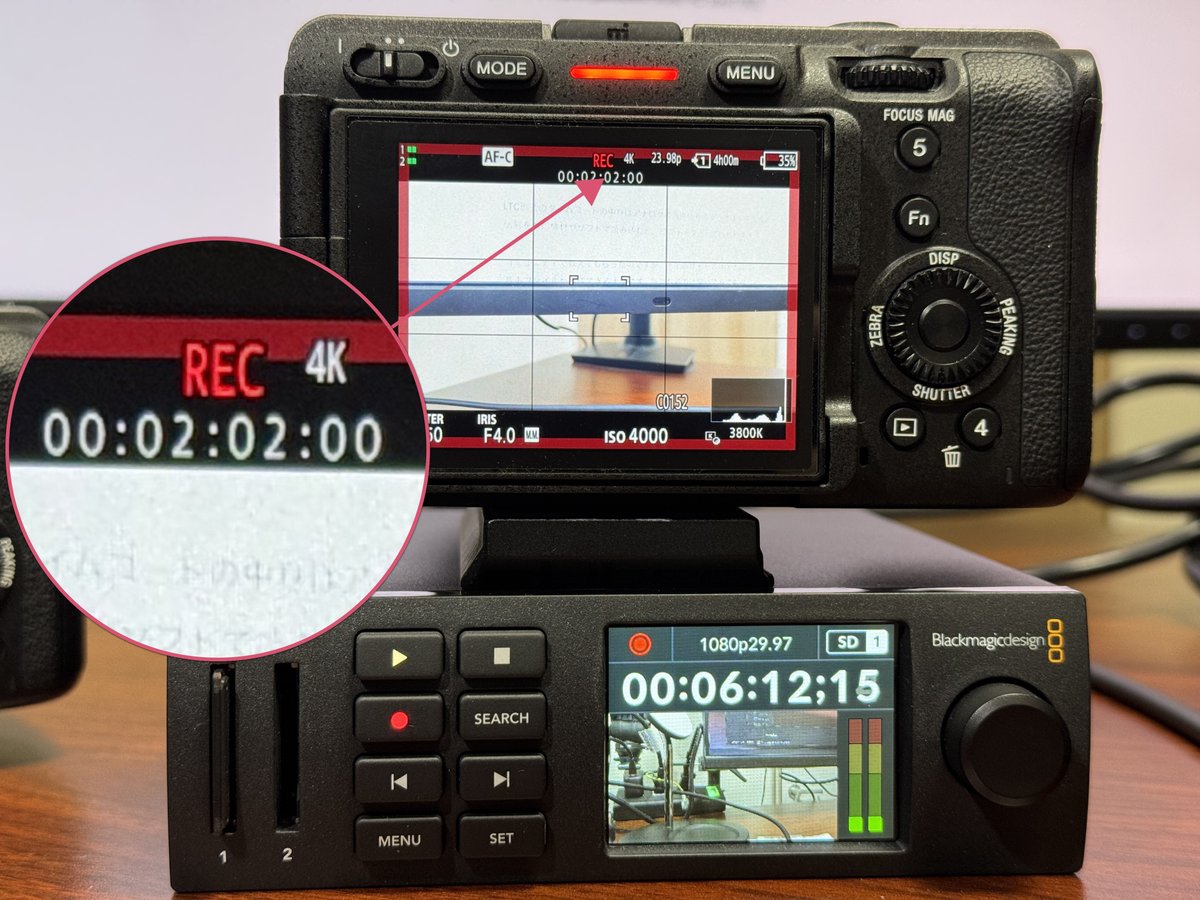

例えば、HypereDeck Studio HD Miniで「TIMECODE IN」と「TIMECODE OUT」の端子をSDIケーブルで繋げてみると、タイムコードを同期することができました。

繋げる前には両方の映像フォーマットを合わせて、タイムコードの入力・出力を合わせる設定を行っています。今回初めてタイムコードの機能を使ったのですが、試してみるととても簡単で驚きました。

余談ですが、録画中しか入力中のタイムコードが表示されませんでした

(分かりやすく映像入力のSDIケーブルは外しています)

他の機材の組み合わせだと、HyperDeck Studio HD Miniと録音機材の「ZOOM F8n Pro」も試してみました。

ZOOM F8n Proもタイムコードの入力・出力端子を搭載しているので、SDIケーブルで繋ぐだけで同期をすることができました。

少し変わったパターンだと、SONYの業務用カメラ同士でも繋いでみました。

今回試したカムコーダーの「SONY PXW-Z200」はタイムコード入力/出力端子があり、切り替えて使用できるようです。一方のSONY FX3やFX30はMicro USBとBNCの変換ケーブルを使い、タイムコードの入力にだけ対応しています。

今回はPXW-Z200をマスター、FX30をスレーブとして設定してみましたが、とても簡単にタイムコード同期ができました。

タイムコードはもっと複雑な仕組みだと思っていたのですが、対応機材の1対1関係ならこんなに簡単に同期できるのかと勉強になりました。

設定は多少あるものの、両者の設定を合わせるだけなのであまり難しくない印象を受けました。

複数の機材に配るには?

問題はここからです。ここまでは1台への同期でしたが、複数台に同期するにはどうすれば良いのでしょうか。

調べてみるとタイムコード専用の分配機材もあるようです。また、映像や音声の分配器でタイムコードを分配している事例も見つかりました。

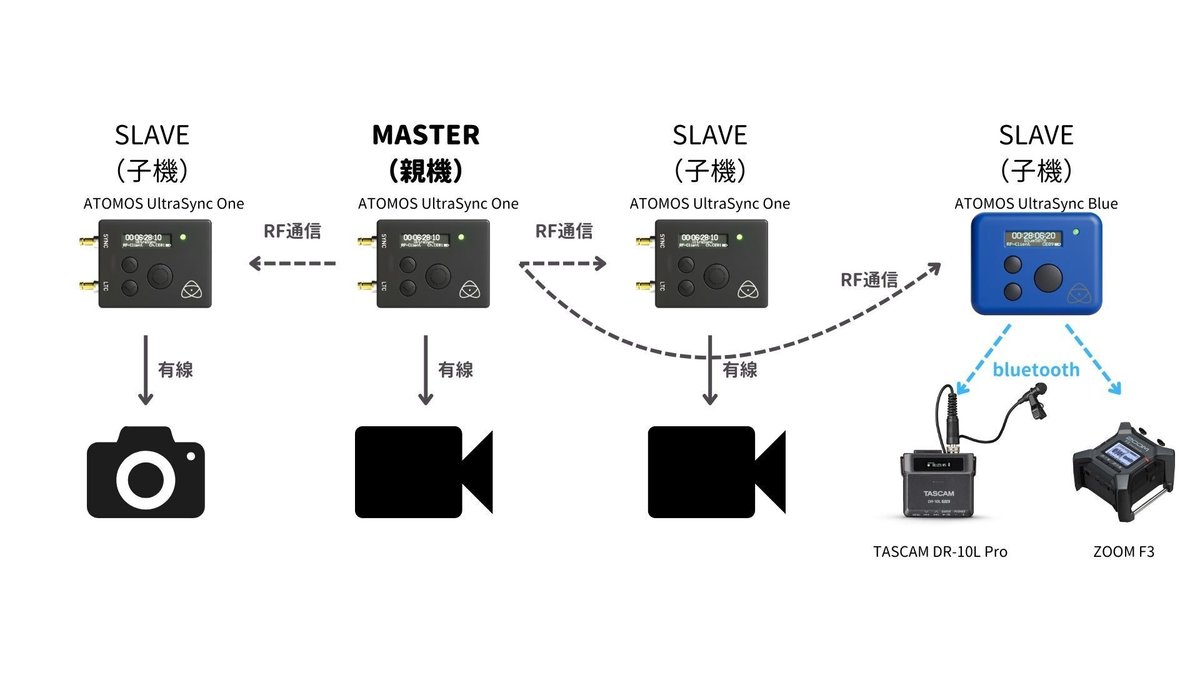

ただ、最近はワイヤレスでタイムコードを配る機材の活用も増えているようで、調べてみるとATOMOS社の「UltraSync Blue」と「UltraSync ONE」はよく情報が見つかります。

UltraSync Blueは対応機材にBluetoothでタイムコードを配ることができる機材です。TASCAMやZOOMの音声レコーダー、またNikonやFUJIFILMの一部カメラも対応しているとのこと。

UltraSync ONEは、複数のUltraSync ONE同士がRF通信でタイムコードを同期し、有線接続で各機材にタイムコードを配る機材です。

UltraSync BlueとUltraSync ONEの間でもRF通信ができるようで、役割を分けて同期範囲を拡大することができそうです。

機材屋さんの紹介ページも見ていると、対応している機材にはUltraSync BLUEからBluetoothで配り、非対応の機材にはUltraSync ONEが配るといった構成のイメージを持ちました。

常時同期は必要なのか?

ここまでの内容は、録画・録音機材には常にタイムコード信号が入りづつけている構成を紹介してきました。しかし、常時信号を入力しない「Jam Sync」という方法も存在します。

これはマスターのタイムコード信号を一時的にスレーブの機材に読み込ませる方法です。タイムコードに対応した機材の場合、実は信号が途絶えても自身の内部クロックで同じタイムコードをカウントし続けることができます。

つまり、SLAVE(子機)のUltraSync ONEを用意しなくても、MASTER(親機)のUltraSync ONEをタイムコードに対応した各機材に挿して回れば良いことになります。

ケーブルを外した後は、各機材が自身の内部クロックでカウントを続ける

ただし、この方法には欠点があります。それは時間が経つごとにタイムコードがズレていってしまうのです。これは内部クロックの精度によるものや、電源のオン/オフでズレが生じてしまうようです。

RODE Wireless PROのマニュアルには4時間ごとの再同期を推奨する記載もありますが、Jam Syncの管理に苦労する現場の声もありました。

私自身タイムコードの運用経験がないので自信はないので調べた印象ですが、朝から一日撮るような場合は常時信号入力の方が良いのだろうなと思いました。同期忘れもあるでしょうし、微妙にズレた時の後編集の調整って色々と苦労しそうな印象です。

逆に短時間の撮影であれば、Jam Syncでも全然良いのかもしれません。この辺りは、ぜひコミュニティの皆さんの経験談も聞いてみたいです。良かったらコメントをお寄せください。

動画編集でタイムコードを同期する

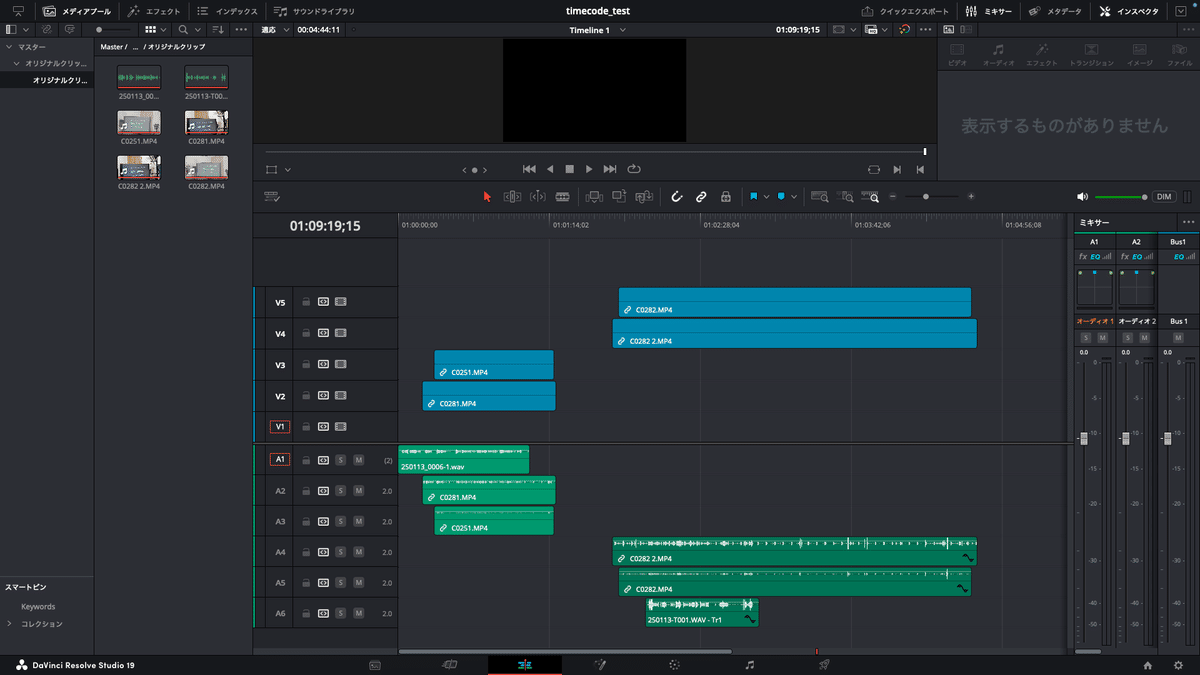

では、実際に撮影したファイルを動画編集ソフトに入れてみたいと思います。

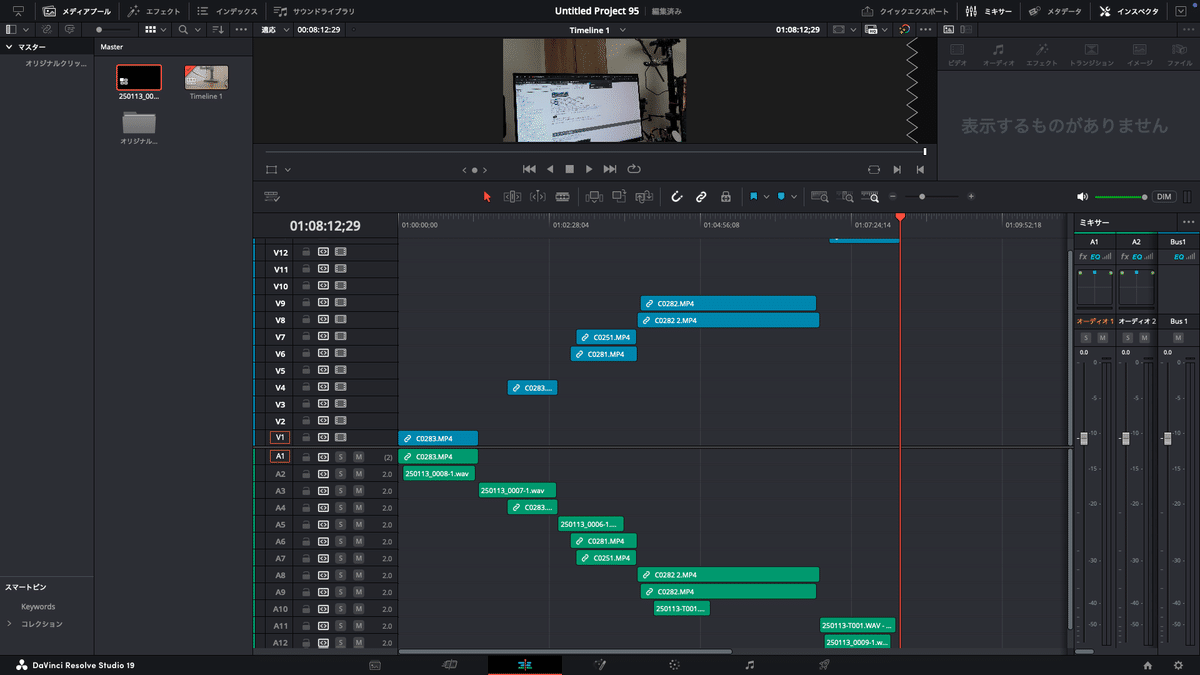

私は「Davinci Resolve」という動画編集ソフトを使っていますが、先に結果を書くとタイムコードを基に録画・録音データのタイミングを合わせることができました。

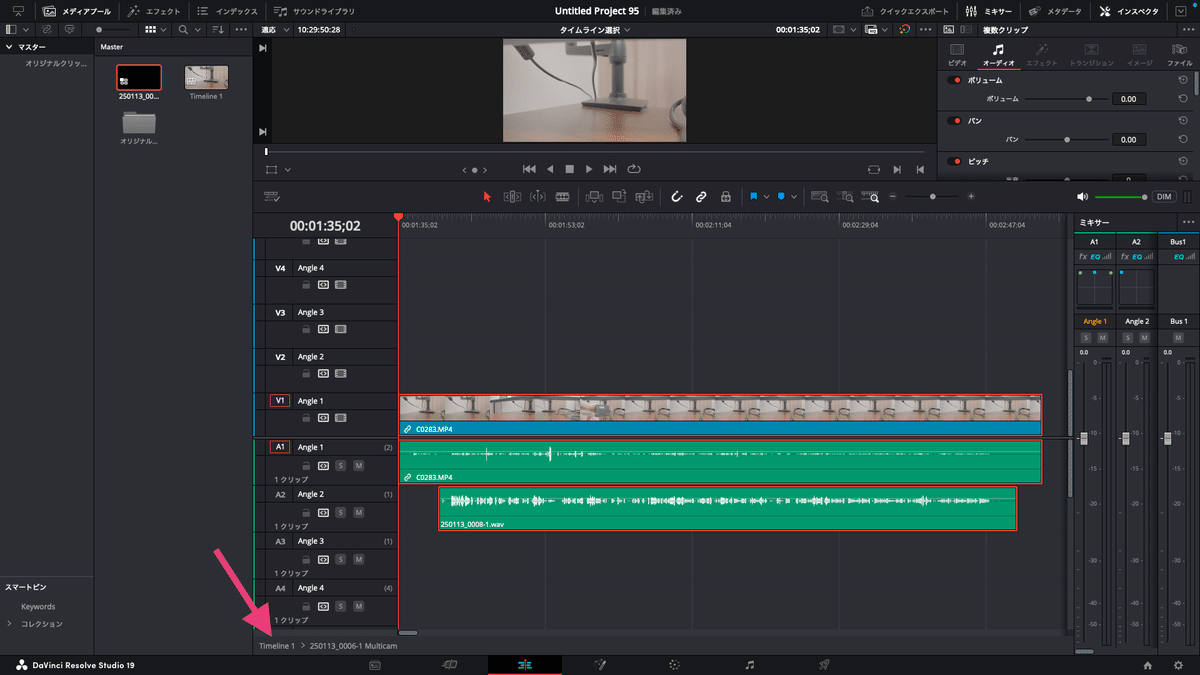

これは編集がしやすそうなタイムラインです。

ただ、色々と調べてみたのですが、まだしっくりくる同期方法は見つけられていません…。バージョンで方法が変わったのか、微妙にWebで見つけた情報と設定項目が違っていたりして、意外と苦労しました。

自分は全ての素材をタイムラインに並べて編集したいのですが、なんとなくDavinci resolveがさせたい編集は少し違うような感覚です。とは言え、これは自分が見つけられてないだけかもしれません。

自分の備忘録も兼ねて、今回行ったタイムライン同期の方法をまとめたいと思います。

Davinci resolveで同期した方法

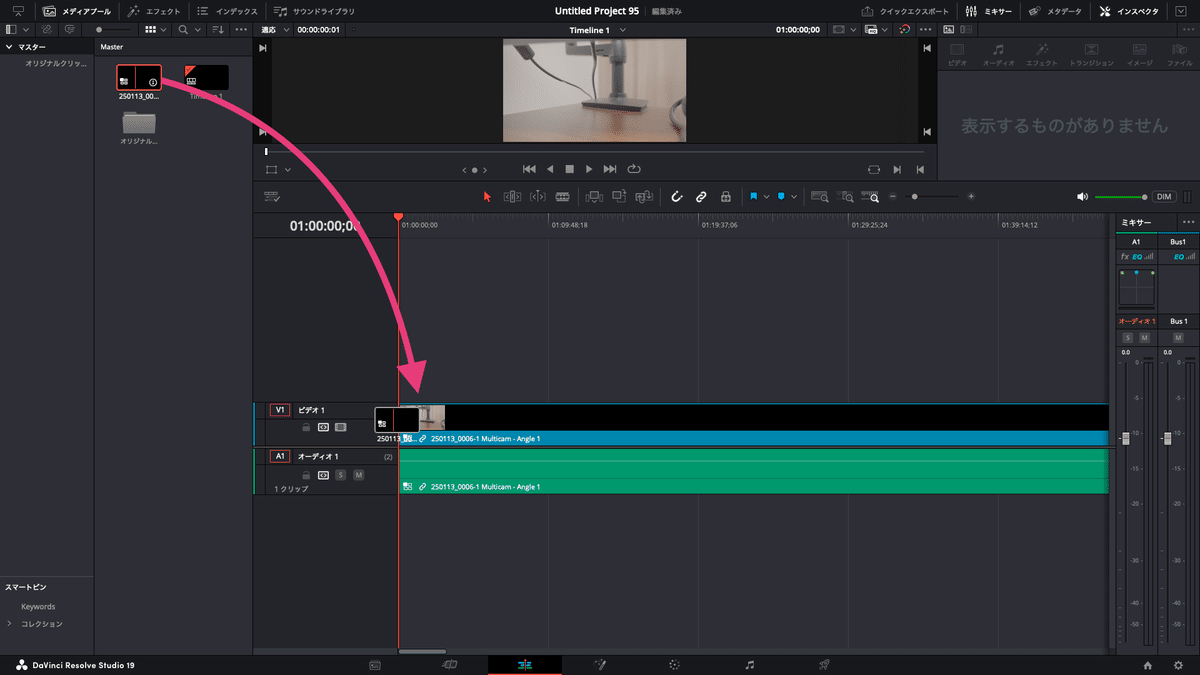

メディアプールに素材を読み込み、全選択の状態で右クリックメニューの「選択したクリップで新規マルチカムクリップを作成」を選ぶ

設定ウィンドウがポップアップするので、撮影内容に合わせて設定をする

できあがったマルチカムクリップをタイムラインに読み込む

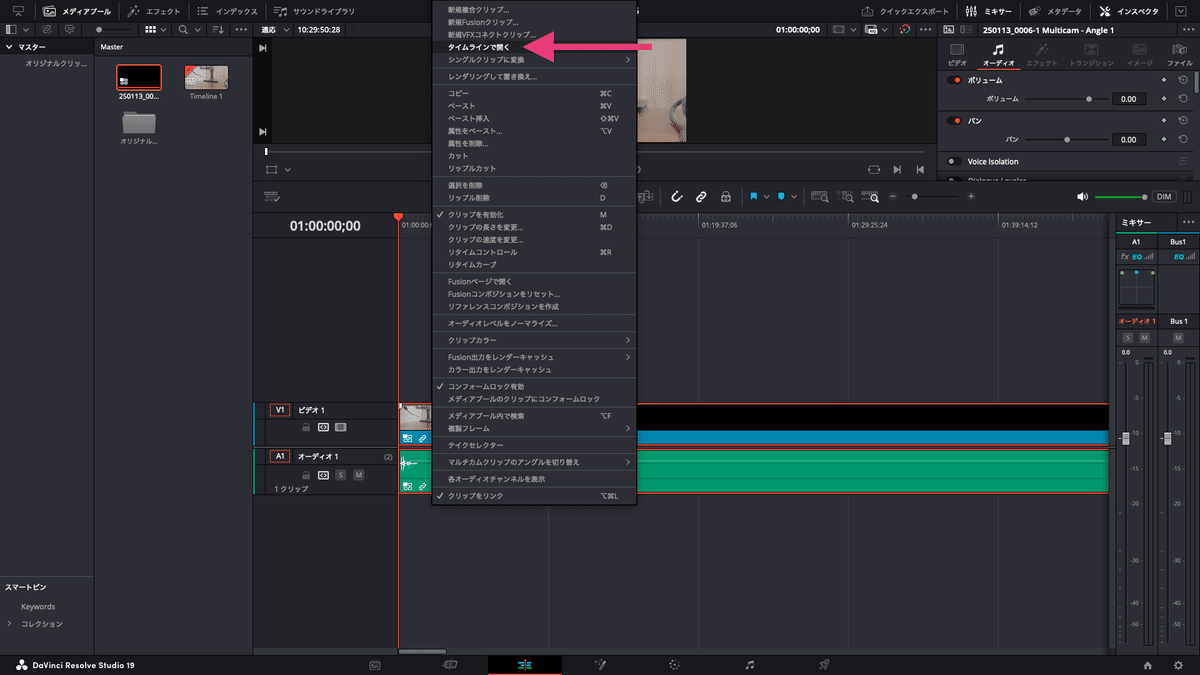

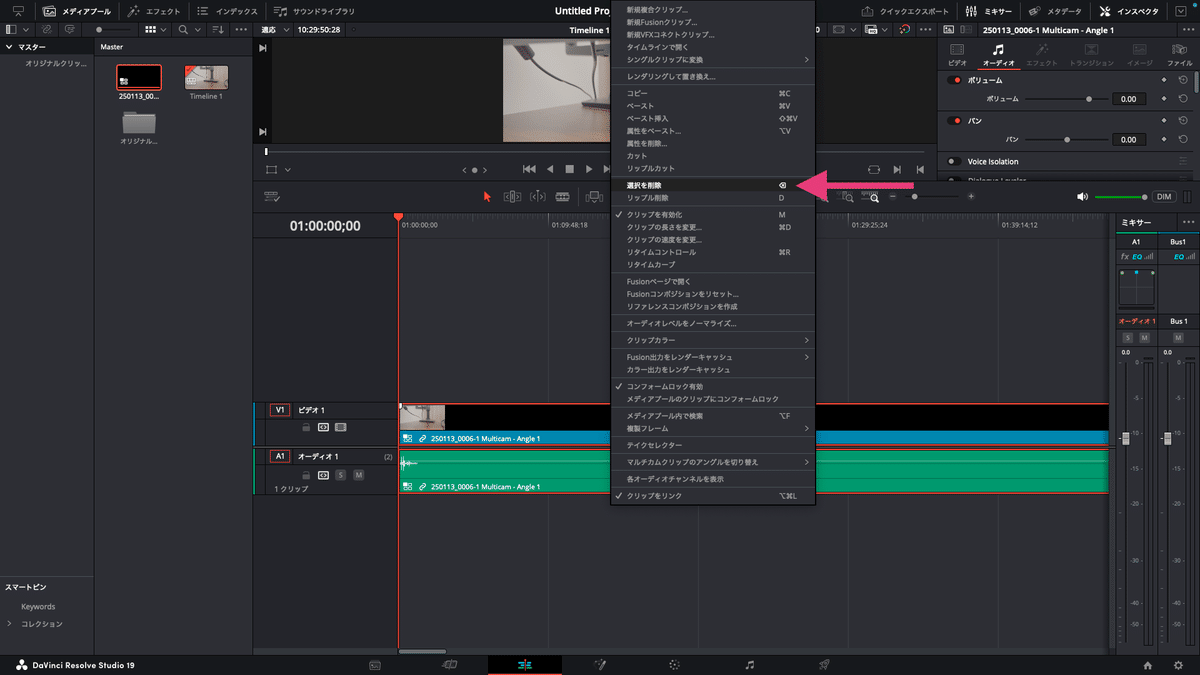

タイムライン上のマルチカムクリップを選択して、右クリックメニューの「タイムラインで開く」を押す。

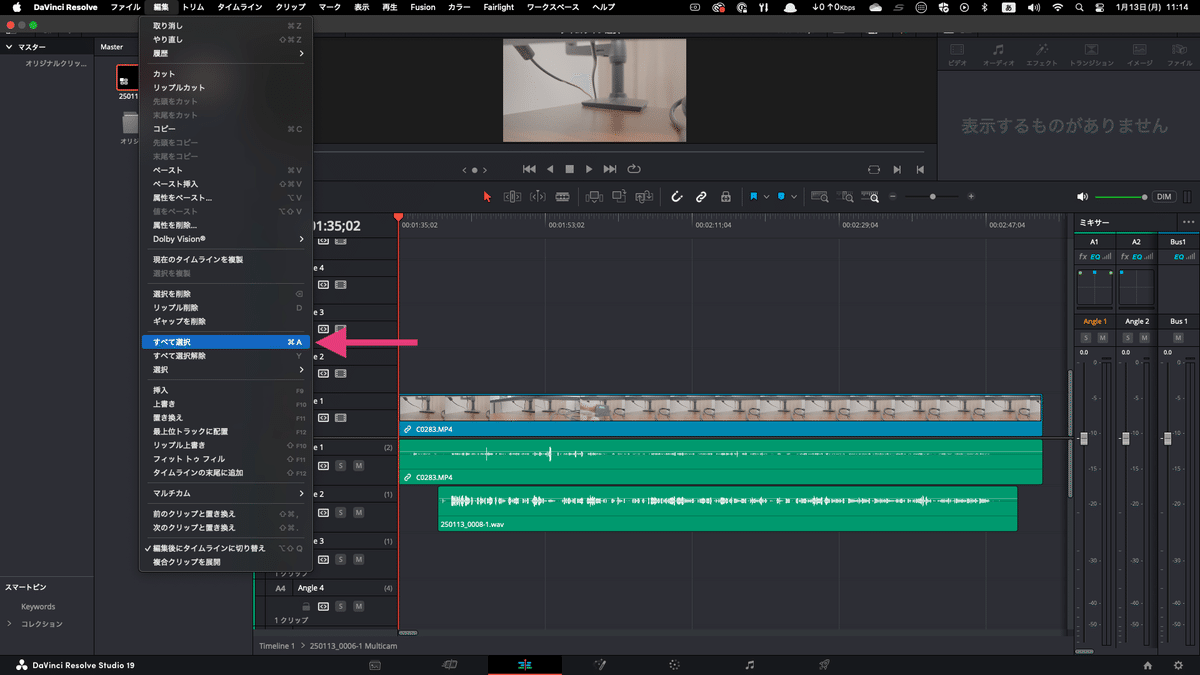

マルチカムクリップの中のタイムラインが開くので、編集メニューからタイムラインに配置されているクリップを全選択する。

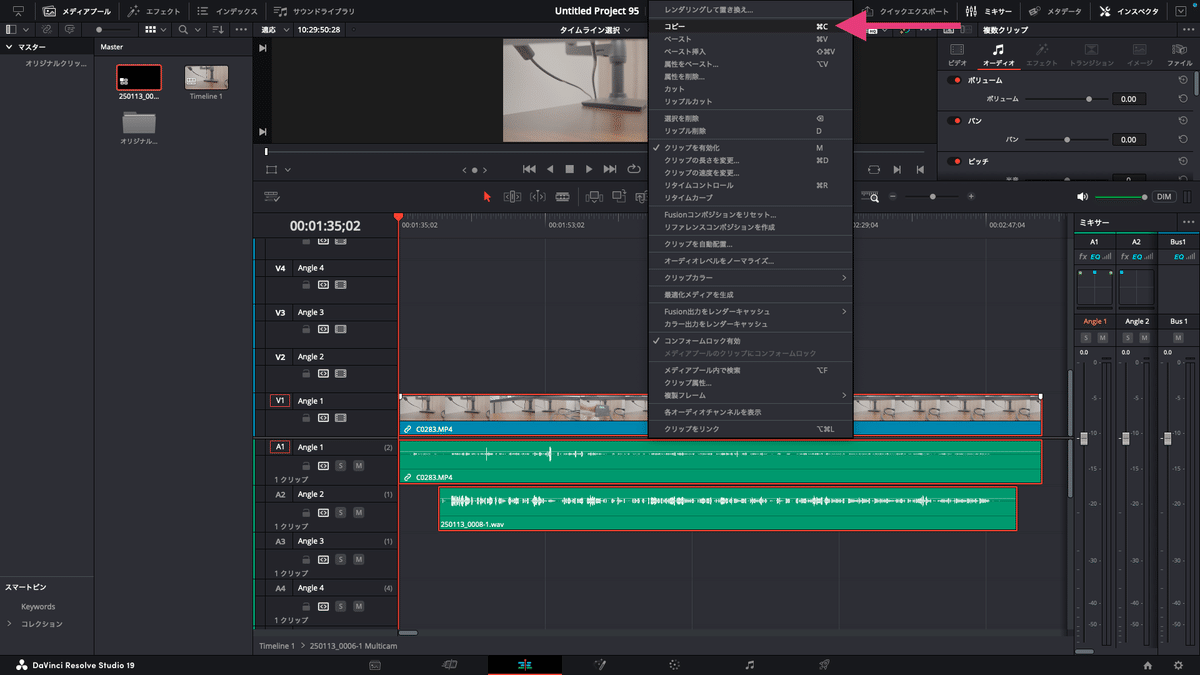

選択状態のクリップの右クリックメニューを開き、「コピー」を押す。

左下にあるタイムライン名をクリックして、マルチカムのタイムラインから離れる。

タイムライン上にあるマルチカムクリップは削除する。

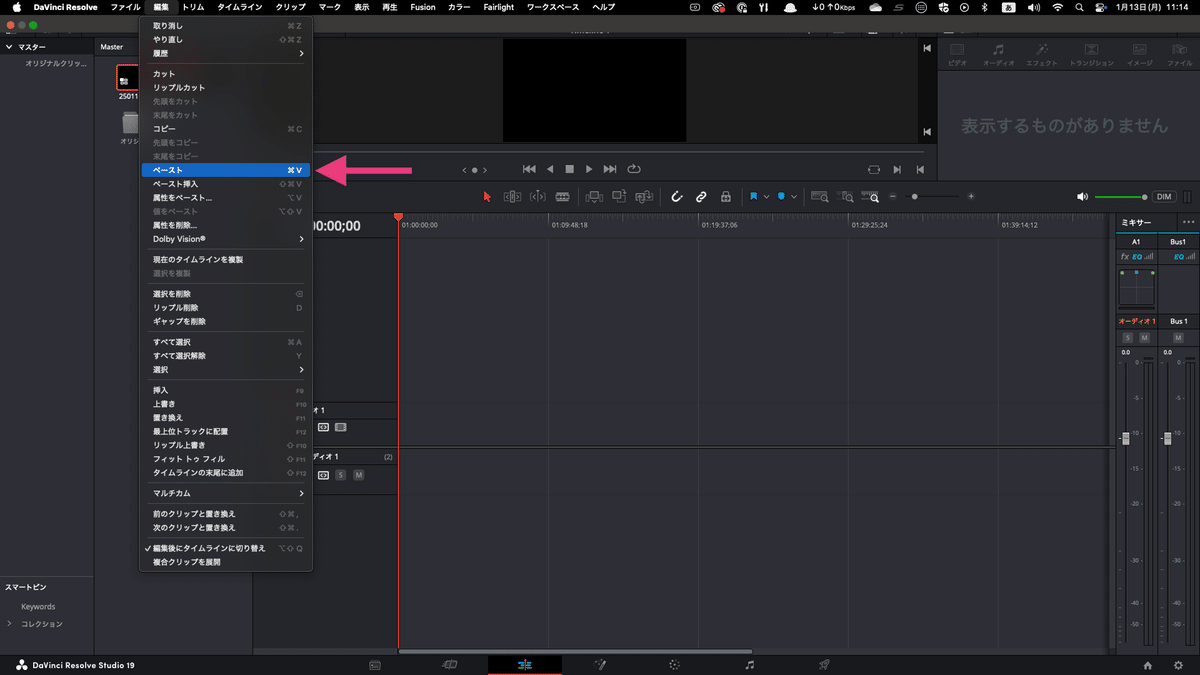

編集メニューを開き、コピーしたクリップをペーストする。

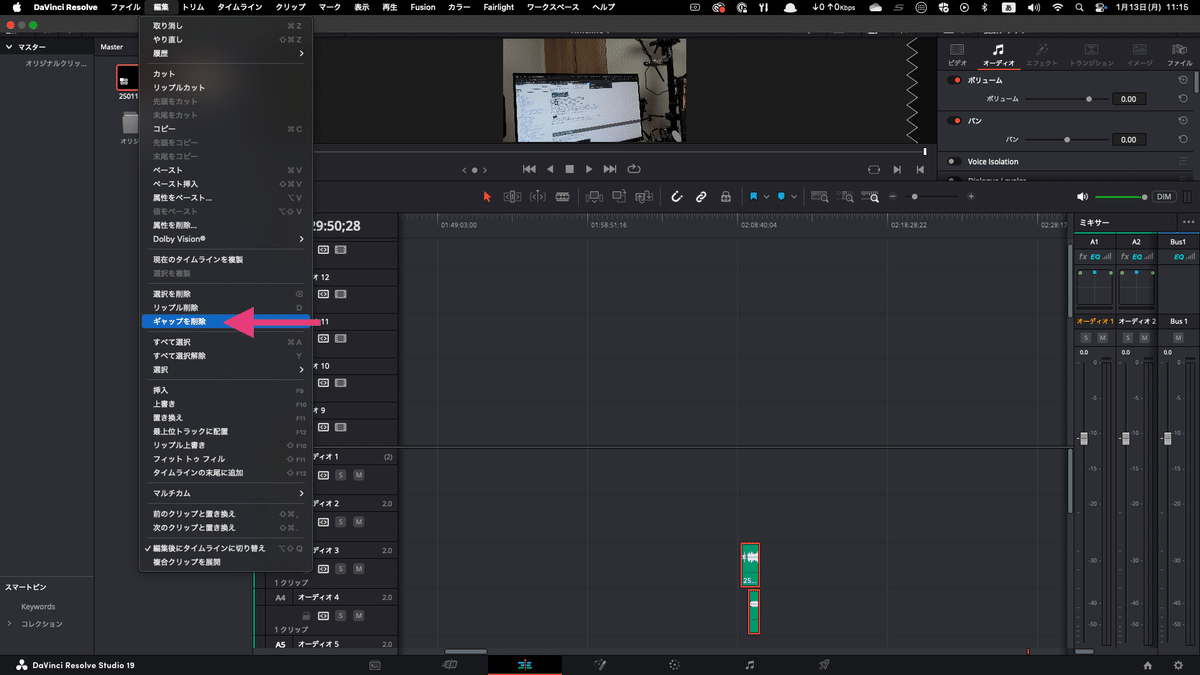

編集メニューから「ギャップを削除」を押す。

これでタイミングは同期しながら、全てのクリップがタイムライン上に並んだ状態が作れました

ただ、この方法だとファイルが変わる度にタイムラインの行が変わり、縦に伸び続けてしまいそうです。

これはこれで理想の状態ではないですし、少し手間も多いので模索が必要だなと思いました。

機材によって感じるタイムコードの精度の差

実際に編集ソフトで触ってみると、タイムコードで同期していても微妙なタイミングのバラツキがある印象を受けます。

今回限られた機材で検証をした印象ではありますが、機材によっては入力したタイムコードがズレているような印象を受けました。

手配できた機材の中だと「SONY FX3/FX30」と「TASCAM FR-AV2」は、色々なテストをする中で入力したタイムコードがズレる印象を受けました。

これは短い時間の検証なので確かなことが言えませんが、ネットで検索していると他製品でも同じようなことに触れている投稿も見られました。

もしかすると内部クロックの精度以外に、タイムコード入出力の精度もポイントとしてあるのかもしれません。

ただこうなると、タイムコードは「ピッタリ正確に合わせてくれるもの」ではなく、「微調整すれば良い程度にタイミングを合わせてくれるもの」と考えた方が良いのかな、とも感じました。

この辺りの感覚も、引き続き経験者の皆さんに聞いていきたいテーマです。

以上、タイムコードについて調べて試して分かったことの紹介でした。

今回のテーマは私自身初めて触ることばかりで、とても学びになりました。ただ、間違っていたり情報が足りていないことも多いかなと思います。

お気付きのことなどあれば、ぜひコメントで教えていただければ私も勉強になります。

また、今回記事では省略したのですが、タイムコードを触れる上では29.97fpsのドロップフレームとノンドロップフレームがあることを理解しておく必要を感じました。

この点についてはこちの記事がとても参考になりました。気になる方はぜひ読んでみてください。

レンタルのススメ

今回検証に使用した機材の一部は、パンダスタジオ様にてレンタル支援をいただきました。

気になった方は、まずレンタルで試されてみてはいかがでしょうか。

▼ATOMOS UltraSync ONE

https://bit.ly/4g0uxrs

▼ATOMOS Ultra Sync BLUE

https://bit.ly/4joxPI6

▼ZOOM F8n Pro

https://bit.ly/4jdatVt

▼Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Mini

https://bit.ly/3DSUs76

▼SONY PXW-Z200

https://bit.ly/4hb4IWO

こちらのリンクからレンタルいただくと、私の紹介実績として今後も支援をいただきやすくなります。(※アフィリエイトはないです)

ご利用の際は、ぜひこちらからご利用いただければ幸いです!

※この記事は1/13(月)に公開していますが、1/12(日)中の公開が間に合わなかったものとなります。前週の2記事・オフ会開催と合わせてカウントさせてください。公開が遅くなり申し訳ございませんでした。