鬼滅の刃で中学英語#39~「have to~」はなぜ「しなければならない」なのか~

中2で習う「have to+動詞の原形」。

日本語では「~しなければならない」、義務を表した表現としてよく知られていますし、「have to=must」ということからの置き換え問題としてテストにもよく出ます。

中学英語では「have to=must」と習いますが、本来の英語の意味、ネイティブ表現からすると、正確には「have to≒must」の関係で、詳しい話はまた「must」の項目で説明します。

とりあえず今回は、「have to+動詞の原形」は、なぜ「have」を使うのに「~しなければならない」になっているかの解説をしていきます!

炭治郎がよく使う「have to~」

『鬼滅の刃』英語版、『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba』で、「have to~=~しなければならない」という表現をよく使うのは、主人公の炭治郎です。

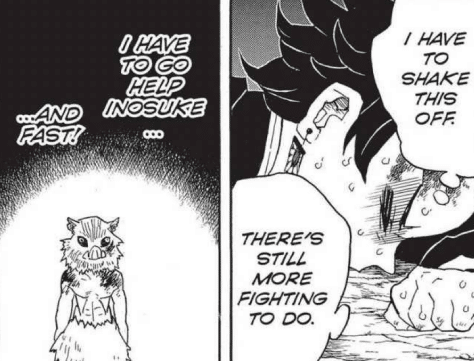

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.5』/原作『鬼滅の刃』第5巻)

I have to shake this off. There's still more fighting to do.

(早く回復しなければ 俺はまだ戦わなければならない)

I have to go help inosuke ... and first!

(伊之助を助けに行くんだ 早く)

※shake ○○ off=○○を治す

このシーンには、自分が傷だらけになっても、なんとか「回復しなきゃ」「伊之助を助けに行かなきゃ」と自分に言い聞かせているシーンですね。

「have to~」はまさにそんな時に使います。

原作の日本語が「しなければ」となっているのは一つ目の文だけですが、原作では二つ目の文に「しなければならない」が入っているため、文の都合上「助けに行くんだ」を、「I have to go help」にしたんですね。

他にも別のシーンで、炭治郎が「have to」を使っていました。

アニメ版しか見たことのない方にはネタバレになってしまうので詳しくはお話ししませんが、戦わずにここにいてよとせがまれて、葛藤するシーンですね。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.7』/原作『鬼滅の刃』第7巻)

I have to go back right now.

早く戻らないといけない ごめんな

※right now=今すぐに(発音)

本来ならここにいたいところだけど、自分には行くところがあり、やらなきゃならないことがある。だから、申し訳ないけども「戻らないといけない」と、義務を表明しているわけです。

だから、「have to」は義務の表現と言われています。

なので、申し訳ない気持ちだけじゃなく、自分の「意思」「選択」を表す表現としても使います。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.7』/原作『鬼滅の刃』第7巻)

Sorry. But I have to go fight.

ごめん 俺は戦いに行かなきゃならないから

※but=しかし、だが、という接続詞

こちらのシーンはさっきのシーンのちょっと後(次の回)ですが、申し訳ない気持ちがさっきよりも薄く、自分の意思として「やるべきこと」として「戦いに行くこと」を「しなくてはならない」と伝えているわけですね。

「but=だが」をつけることで、強い表現になっているわけです。

(これは日本語の表現でも同じです。原作にはないですが、「Sorry」という感情に対して「But」をつけて強調しているのだと思われます)

相手に対して、「自分は○○しなきゃいけないんだ、だからごめん」と、自然と「I have to~」という言葉が出てくる、人に優しく、責任感も強い炭治郎がよく使う表現というのがわかっていただけたでしょうか?

「have to~」の使い方

「have to」は助動詞(みたいなもの)。

と教える人もいますが、実際は「一般動詞」の「have」です。

詳しくは「must」の時に説明しますが、「助動詞」なら、否定形は「mustn't」と同じように「haven't to」にならなければいけないのに、実際は、一般動詞の否定形と同じ形の「don't have to」だからです。

つまり、「have to」と「must」がイコールとして理解してもらうために、「mustのような助動詞みたいなもの」として教える先生もいるわけですね。便宜上の方便というか。

でも、この「鬼滅の刃で中学英語」は、「主語+動詞」の形をしっかり理解することを前提としているので、それは使いません。

テスト向けの覚え方でしかないからですね。

では本題。

そもそも「have」の後の「to」は何かというと、これは同じく中2で習う「to不定詞」です。

そのため、見た目上は

have(一般動詞の原形)+to+動詞の原形

という、toが動詞に挟まるという謎の形になっています。

でも、おかしくはないんです。

後ろの「to+動詞(の原形)」は「to不定詞」で、「~すること」という意味です。動詞を使っていますが、「動詞を名詞として表す」、いわゆる「名詞的用法」です。

たとえば「行く=go」は動詞ですが、それを名詞化するわけですね。

なので、動詞が入っていても、「名詞」として考えます。

だから、文の動詞は「have」になります。

その証拠に、「have to」を過去形にした場合、「have」が変化して「had to」にはなっても、「to」の後の一般動詞は(たとえばgoならwentに)変化しません。

なぜなら、「to」がついた時点でそれはもう、動詞じゃないからです。

動詞の単語を使ってしか表せない表現だから、原形でないと意味がなくて、「to+動詞の原形」になっているだけです。

(日本語では、動詞が名詞化することは少ないですが、逆に名詞が動詞化することはよくありますね。バズる、バグるなどがそうです。そんな感じと理解しておけばいいです)

「名詞的用法(~すること)」なので、「to+動詞」の後に続く言葉もまとめて名詞となる事が多いです。

先ほどの例でも、

I have to shake this off.

⇒この傷を回復することをしなければならない

⇒早く回復しなければ

I have to go help inosuke

⇒伊之助を助けに行くことをしなければならない

⇒伊之助を助けに行くんだ

I have to go back right now.

⇒すぐに戻ることをしなければいけない

⇒早く戻らないといけない

But I have to go fight.

⇒戦いに行くことをしなければならない

⇒俺は戦いに行かなきゃならないから

というような感じで「to」以下の太字は全部名詞(「to不定詞の名詞的用法」)となるわけです。

これがわかると、辞書で意味を調べるのもずいぶん楽になり、英訳も正しく訳せるようになります。

ホントは「have to~」じゃない?

では、不思議に思ったかもしれません。

先ほどあげた例文を見ても、「have to」の「to」以降が「to不定詞(~すること)」なら、そこに「to」が使われているから、「have」だけで「しなければならない」を表しているのではないか?と。

そうなんです。

ホントは、「have to」じゃなくて「have+to不定詞」なんです。

私も調べて始めて気づいたんですけど、それが正しい使い方なんです。

テストのために、便宜上「must」と比較するために、「have=持つ」と教えているが為に、「have to=~しなければならない」と、「have」の別バージョンとして「have to」という新たな「言葉」として覚えていたんです。

なんてこった!

これじゃ、英語がしゃべれるようにはならないよねと。

ペーパーテスト至上主義の名残ですが、英会話では「have to」と「must」は意味が完全にちがいますからね。

これも今後は変わっていくべきでしょう。

来年の学習指導要領変更で変わるでしょうか????

・・・気を取り直して、じゃぁ、「have to」の「have」って何?

ってなるじゃないですか。

それは、前回#38でご紹介した、「have」のイメージ図で理解するとよくわかります。

➡#38~「持つ」だけじゃない「have」が一瞬でわかる法~

まずはこちらのイメージを見てもらいましょう。

「have」の領域内に、

「一生懸命勉強する=study hard」

「健康のために歩く=walk for health」

「ウイルスと戦う=fight the virus」

が入っていますね?

ではこれを踏まえて「have=ある」として文にしてみましょう。

I have to study hard tonight.

=(私は)今夜一生懸命勉強することがある

⇒(私は)今夜一生懸命勉強しなければならない

I have to walk for my health.

=(私は)健康のために歩くことがある

⇒(私は)健康のために歩かなければいけない

I have to fight the virus.

=(私は)ウイルスと戦うことがある

⇒(私は)ウイルスと戦わないといけない

どうでしょうか?

「○○することがある」、だから「しなければならない」という解釈なんですね。「ある」を「抱えている」と訳してもいいでしょう。

なぜ「have to~」が義務を表すのか

炭治郎の例を思い出してみてください。

「to」の後が色々変わる「I have to」という表現が何回も出てきましたね。

炭治郎は何を「have」だったんでしょうか?

戦わなければいけないからですよね。

守らなければいけない家族(禰豆子)や仲間(伊之助たち)を、炭治郎が「have(持つ・ある・抱えている)」からではないでしょうか?

つまり、炭治郎は、禰豆子や伊之助たちの命に対しての責任を「持っている・ある・抱えている⇒have」ということなんです。

だから、「to go help=助けに行くこと」や「to go fight=戦いに行くこと」も「have」している。

このように、範囲の中にある「動詞で表せること=to不定詞の名詞的用法」が自分のテリトリーにあるからこそ、結果的に「~しなければならない」と訳せるだけなんです。

これ、炭治郎の考える「義務」であって、人によっては「これに義務がない」と考える人もいます。

でも、あくまでも炭治郎はこの「have」の範囲が広いということですね。自分や家族のことだけじゃなく、色んな人たちの役に立ちたいという、心の広さ、大きさ。

そういうものが描かれたのが、第7巻ですので、アニメしか見ていない方には、ぜひ日本語版でもいいので第7巻や映画を観てもらいたいですね!

このように、英語を日本語で理解するのではなく、英語(の単語)で英語を理解するようになれば、覚える事は実は少なくてすみます。

その方が、英語は楽しくなるはずです。

覚える事が多く、やり方も決められるから、楽しくないわけで。

自分で解釈して理解していくことが勉強だと思いますがどうでしょう?

少なくとも私は、この方が楽しいです。

それでは!

本日のまとめ

・「have to+動詞の原形=~しなければならない」

・ペーパーテストでは「have/has to=must」でよいが、英会話では△

・「to不定詞」を「have」しているから「義務」になる